一件企圖走私自伊拉克的巴比倫文物在倫敦希思羅機場被查獲,這件來自伊拉克的楔形文字石碑高約30厘米,記錄著公元前二千年的歷史,大英博物館將于3月19日正式把其移交給伊拉克駐倫敦大使館,最終這塊石碑將回到位于巴格達的伊拉克國家博物館。

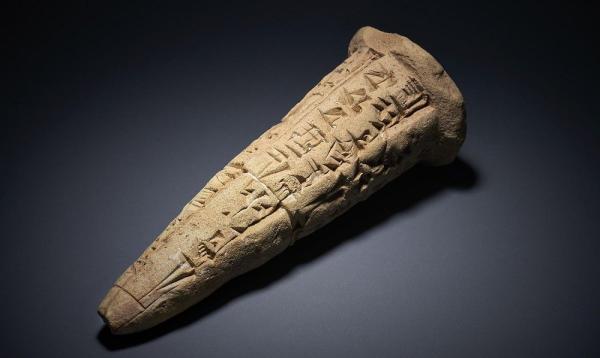

在倫敦希思羅機場查獲的來自伊拉克的楔形文字石碑

據英國《衛報》報道,這件文物價值超十萬英鎊。但這件文物的報關單上寫得確實,土耳其制造的“用于家居裝飾的刻石”,價值為300英鎊。

一位邊防官員在網絡搜索了該物后,聯系了大英博物館 發現其是少數幸存的古巴比倫界碑(Kudurru)之一,這是一種石頭文件,是公元前16世紀至12世紀古巴比倫時代對封臣土地的記錄。也是巴比倫Kassite統治時期唯一幸存的藝術品,這類藝術品大部分保存在盧浮宮,大英博物館和伊拉克國家博物館。

查獲石碑將回到伊拉克國家博物館

在本月晚些時候,大英博物館將這件查獲的古巴比倫界碑正式移交給伊拉克。

大英博物館的高級策展人圣約翰·辛普森St John Simpson)認為:“這是一件博物館級別的文物。 即使是打破了,也應該在博物館展出。”

這件石界碑的歷史可以追溯到巴比倫國王尼布甲尼撒一世(Nabu-kudurri-usur,約公元前1126-前1103)的統治時期,他是古巴比倫第四王朝的國王,曾經攻占古代埃蘭國的首都蘇薩,并奪回馬爾杜克神像,但未能戰勝亞述人。這位統治者在伊朗戰勝伊蘭王國(Elam)之后幾乎不為人所知。

尼布甲尼撒一世時期文物

辛普森說:“這是一份歷史文件,透露出美索不達米亞歷史上鮮為人知的歷史,顯示了鄰居之間關系——并不總是友好的。”

目前所見的這塊楔形文字石界碑上,包含兩列用巴比倫語寫成的文字。因為中間部分被磨損,所以目前難以釋讀。但從結尾處包含的帶有詛咒式的保護紀念碑的文字來看,這件文物最初被放置在寺廟中。

“重要的是,這塊石界碑此前沒有記錄,也沒有公布的任何信息,應該是來自伊拉克南部某地的非法挖掘。該碑文中提到恩利勒神(Enlil,意為“呼吸之主”或“精神”。蘇美爾宗教中第二大神。被認為是世界的神圣主宰,崇拜中心在尼普爾城(Nippur,位于巴比倫城東南))和女神古拉(Gula),并多次提到伊拉克南部的尼普爾市,所以推測這塊石碑很可能來自尼普爾市或其附近。” 辛普森說,“伊拉克南部的許多考古遺址在1994年至2004年期間遭到嚴重搶劫,我懷疑這塊石碑在此期間被拆除,石碑下半部的下落不明。 希望它仍然存在于伊拉克的某個地方,有朝一日可能會被考古學家發現。”

石碑文字記錄可追溯到尼布甲尼撒一世(約公元前1126-前1103年)統治時期。

在任何人未能證明對其合法所有權后,該石碑已被宣布暫時為王室所有,但調查仍在繼續。

3月19日,大英博物館將正式將其交給伊拉克駐倫敦大使館,最終這塊石碑將回到位于巴格達的伊拉克國家博物館,該博物館現已完全修復并向游客開放。

當被問及伊拉克是否仍在發生搶劫事件時,辛普森說:“伊拉克局勢總體是樂觀的。當地有一個考古警察系統,他們由武裝人員、巡邏人員等組成,負責保護目前正在挖掘的所有古跡。

考古學家正在嘗試從Eninnu神廟墻壁上取下一枚陶錐

伊拉克文物破壞或為戰爭之禍

其實,自2003年后,伊拉克的古代文物遭遇搶劫變得十分普遍,以至于這一現象成為美國入侵之后混亂的象征。2018年10月,大英博物館宣布包括帶有楔形文字的陶錐、以動物的形式出現的白色大理石護身符、坐著的獅身人面像的白色石英印章在內的10多件可以追溯至公元前3000年的蘇美爾(Sumer)文明的文物將被送回巴格達的伊拉克國家博物館。這些文物十多年來,一直安置在倫敦警方處。

一枚刻有楔形文字的陶錐

戰爭對文物的傷害不至于此,2015年2月,極端組織“伊斯蘭國”武裝分子拍攝了他們用電鉆摧毀守衛了尼尼微古城(古代亞述的首都)城門近三千年的莊嚴石雕的視頻。在此次瘋狂的洗劫活動中,“伊斯蘭國”武裝分子僅用幾天時間就將大量伊拉克最為珍貴的歷史文物化為碎石,伊拉克國家博物館內的文物也未有幸免。2003年之后,伊拉克國家博物館目前已知的被掠奪的珍貴文物多達7000件。”

倫敦特拉法加廣場的第四基座上邁克爾·拉科維茨作品

為此,伊拉克裔美國藝術家邁克爾·拉科維茨(Michael Rakowitz)開啟了一個名為“看不見的敵人不應存在”(The Invisible Enemy Should Not Exist)的藝術項目,以回應“文化滅絕種族”和伊拉克、敘利亞等地的人類悲劇。

2018年3月28日,一個與三年前被“伊斯蘭國”武裝分子摧毀的人首翼牛石雕像實物一樣大小的復制品在倫敦特拉法加廣場的第四基座正式亮相。不同的是這座復制品的外層一面裝飾了用10500個色彩鮮艷的錫罐鉚接而成的“鎧甲”。它背靠英國國家美術館,同時遙望著東南方向,目光穿越英國外交部和國會大廈,一直望向它真正的精神家園——中東。

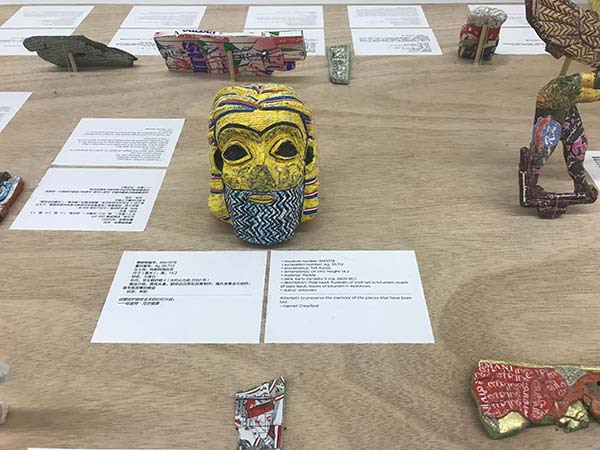

上海雙年展上拉科維茨作品“看不見的敵人不應存在”

剛剛閉幕的上海雙年展也展出了一組拉科維茨“看不見的敵人不應存在”的作品,藝術家同樣以中東地區廢棄的報紙和食品包裝袋制作了那些遺失或被毀藏品的混凝紙仿制品。這些無法替代的珍品如同一次性物品一樣被棄,拉克威茨借此勾勒出它們的悲慘命運。相關的繪畫則表現了伊拉克文化歷經浩劫的漫長歷史。拉克威茨目前仍在繼續創作那些古老物件的仿制品。

被破壞的伊拉克文物

從古老的銅器時代到現代的伊拉克,從16世紀的新教改革到2001年阿富汗巴米揚大佛的毀滅,戰爭對神跡和文物的破壞運動始終伴隨著人類的歷史。這些交織著脆弱、悲傷、抵抗、消逝和重現等種種復雜的含義的文物,在堅守著歷史留給世間的片羽吉光。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號