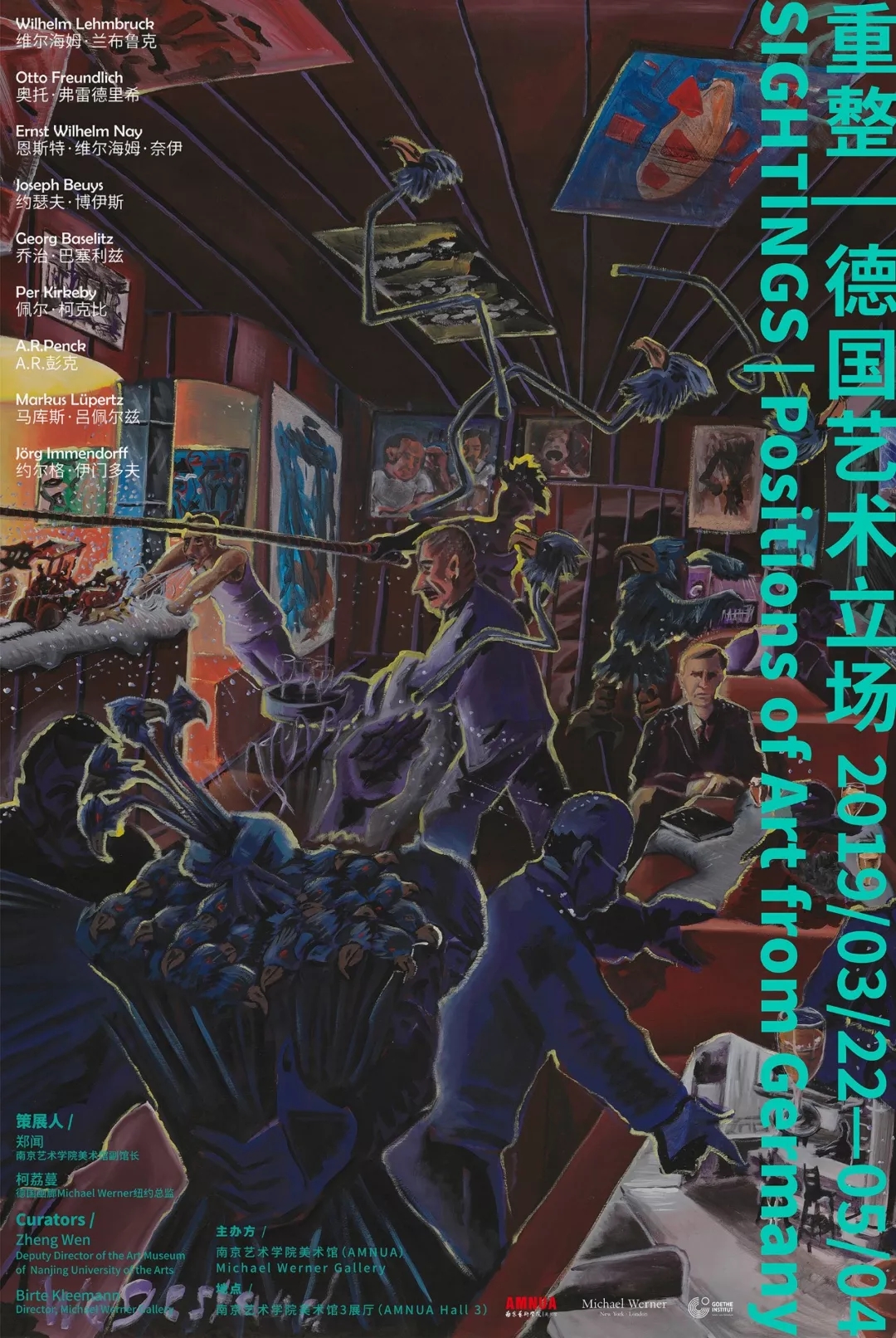

重整 | 德國藝術立場

SIGHTINGS | Positions of Art from Germany

藝術家Artist:

Wilhelm Lehmbruck

維爾海姆·蘭布魯克

Otto Freundlich

奧托·弗雷德里希

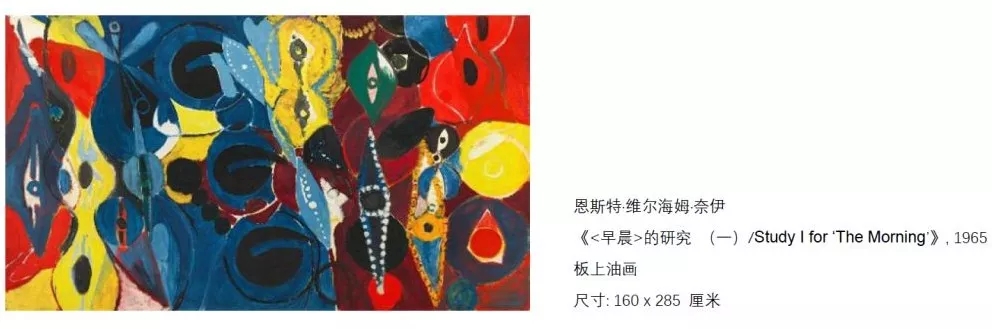

Ernst Wilhelm Nay

恩斯特·維爾海姆·奈伊

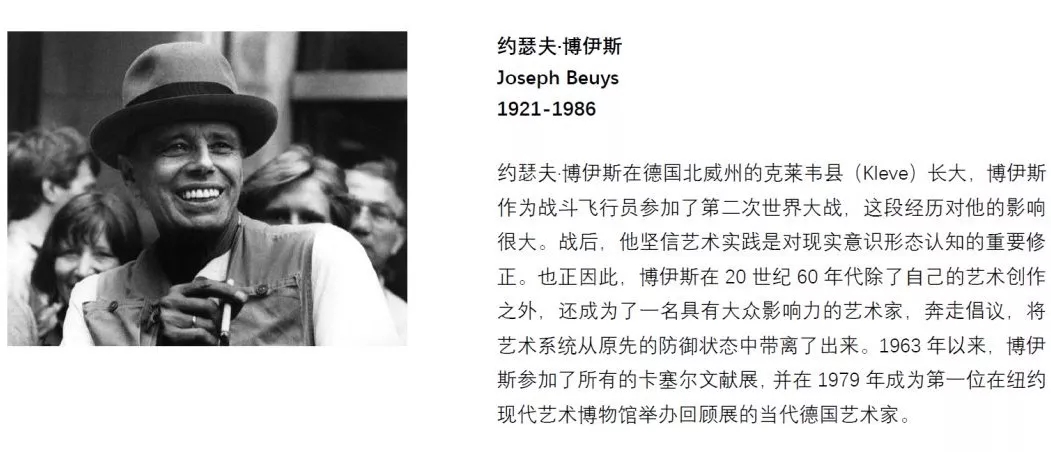

Joseph Beuys

約瑟夫·博伊斯

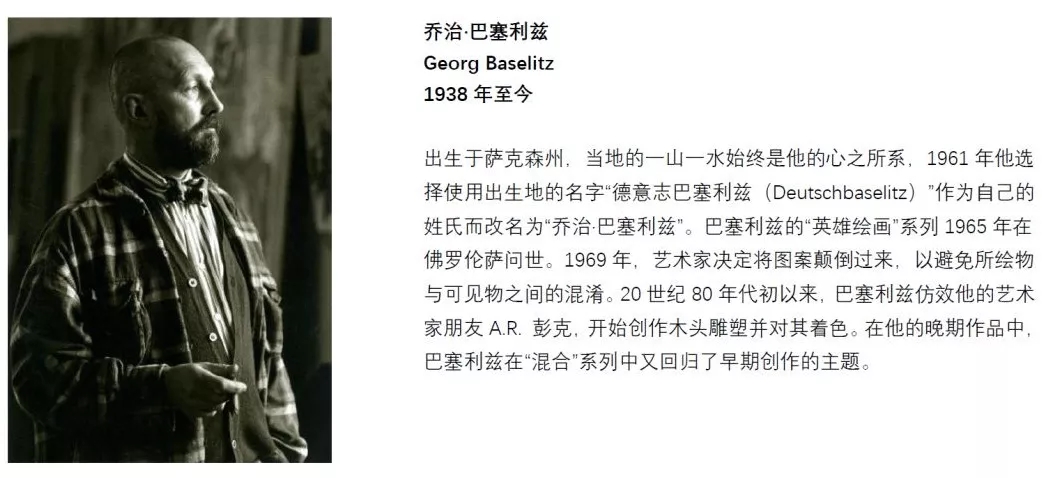

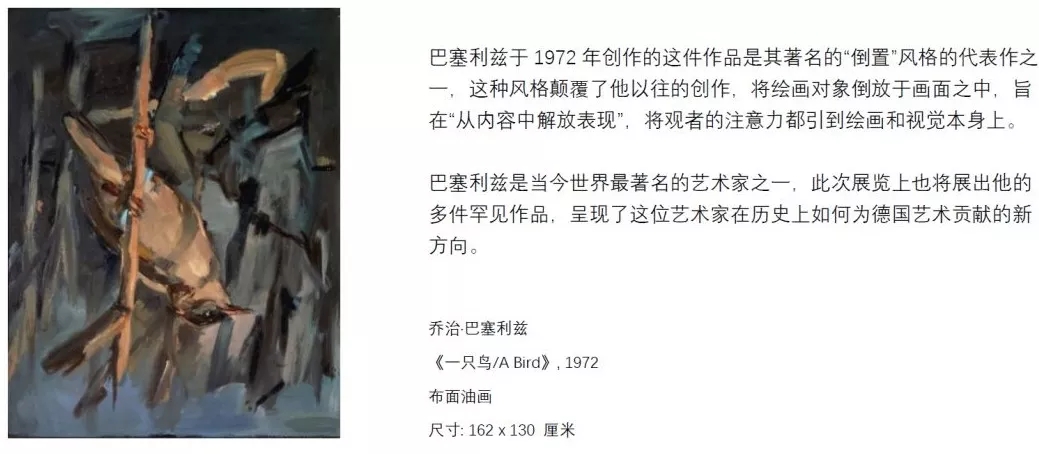

Georg Baselitz

喬治·巴塞利茲

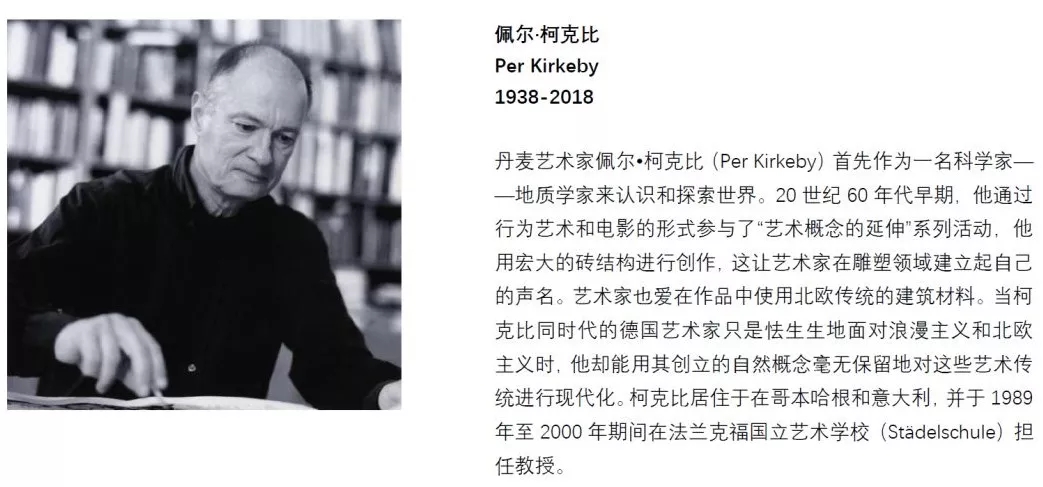

Per Kirkeby

佩爾·柯克比

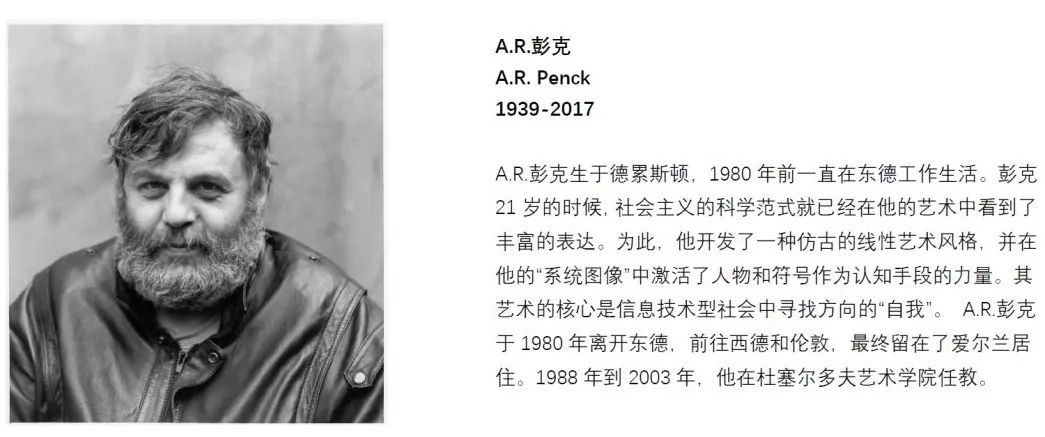

A.R.Penck

A.R.彭克

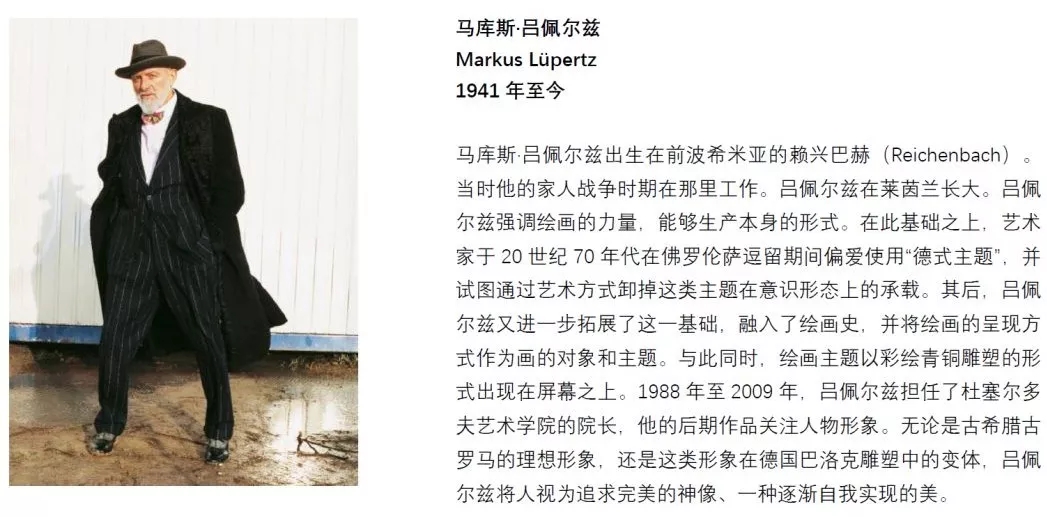

Markus Lüpertz

馬庫斯·呂佩爾茲

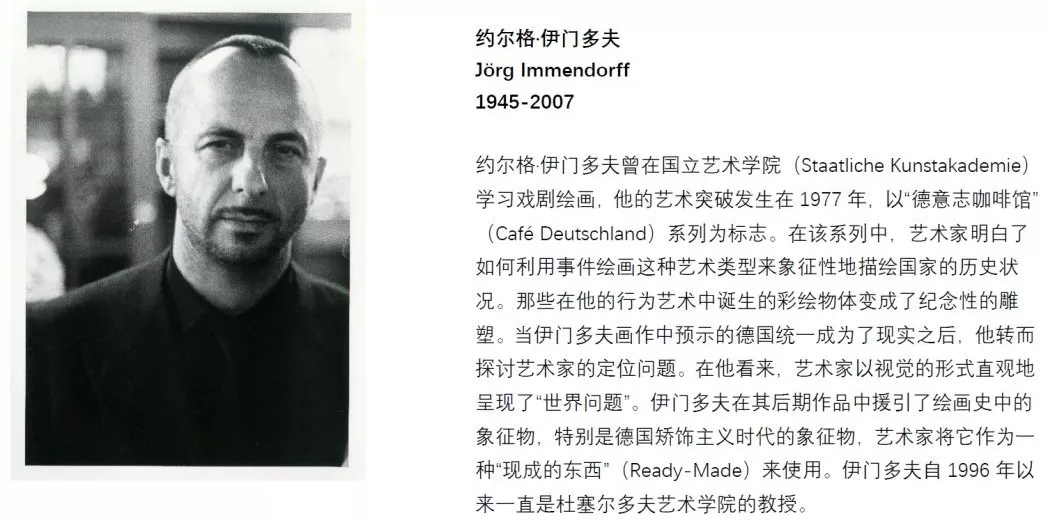

J?rg Immendorff

約爾格·伊門多夫

策展人:

鄭聞

南京藝術學院美術館副館長

柯荔蔓(Birte Kleemann)

德國畫廊Michael Werner紐約總監

Curators:

Zheng Wen

Deputy Director of the Art Museum

of Nanjing University of the Arts

BirteKleemann

Director, Michael Werner Gallery

開幕Opening

2019/03/22

展期Duration

3月22日-5月4日

主辦方 / 南京藝術學院美術館、沃納畫廊(Michael Werner Gallery)

協辦/ 歌德學院(中國)

地點 / 南京藝術學院美術館 Art Museum of Nanjing University of the Arts(AMNUA)

由南京藝術學院美術館和德國沃納畫廊(Michael Werner Gallery)主辦,歌德學院(中國)協辦的“重整丨德國藝術立場”是一場對9位20世紀最為重要的藝術家們的大型回顧展。展覽預計于2019年3月22日于南京藝術學院美術館3號展廳開幕,將自上世紀藝術歷史的重要節點起,追溯德國藝術在文化與歷史層面對當今藝術世界的影響。

本次展覽由南京藝術學院美術館副館長鄭聞及沃納畫廊紐約總監柯荔蔓女士共同策劃,旨在從藝術史的視角回顧20世紀以來德國的歷史概觀,展示了20世紀以來數次重要的藝術運動、思想運動、社會運動。藝術家們史詩般的藝術表現力,描繪了從一戰以前暗流涌動的德意志思潮直至二戰后東西德分立的意識形態冷戰,直至現代德國的重新統一與崛起。本次展覽以博伊斯社會雕塑、戰后身份認同以及繪畫新概念的崛起等為主要線索,帶領中國觀眾深入探討和領略這段由歷史、神話、民族、思潮、運動所共同譜寫的藝術史。

此次將展出維爾海姆·蘭布魯克(Wilhelm Lehmbruck)、奧托·弗雷德里希(Otto Freundlich)、恩斯特·維爾海姆·奈伊(Ernst Wilhelm Nay)、約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、A.R.彭克(A.R. Penck)、約爾格·伊門多夫(J?rg Immendorff)、馬庫斯·呂佩爾茲(Markus Lüpertz)、喬治·巴塞利玆(Georg Baselitz)和佩爾·柯克比(Per Kirkeby)這9位藝術家共計120逾件作品,囊括繪畫、雕塑、拼貼、影像以及綜合材料等多元形式。作品的創作年代橫亙20世紀,更有多件此前從未在華公開展示的經典之作,是能夠近距離感受幾位影響現當代藝術史頗深的藝術大師作品的一次絕佳機會。

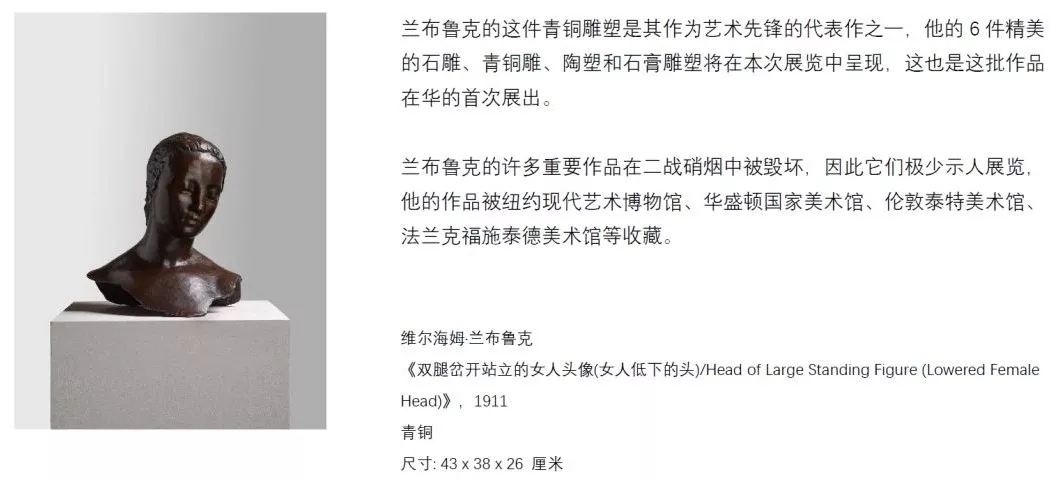

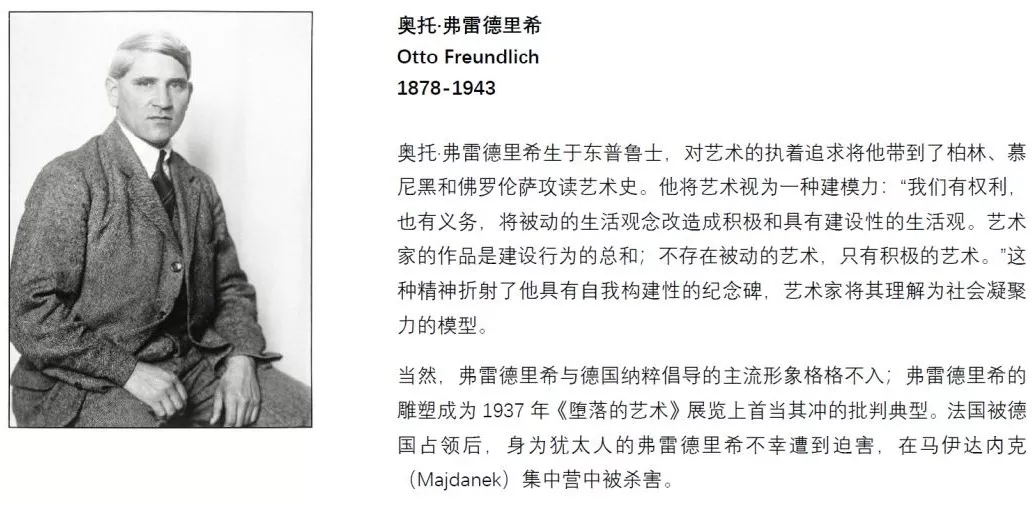

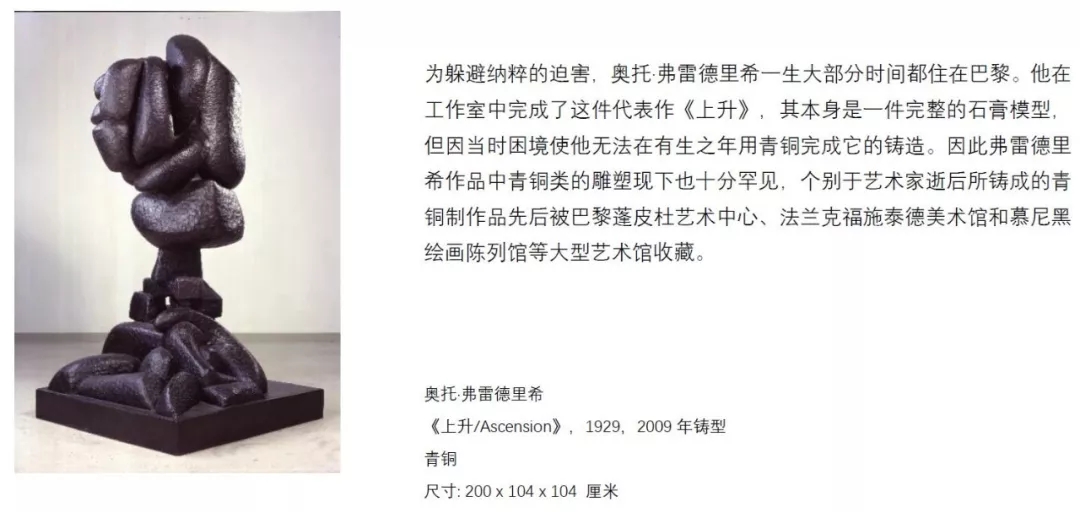

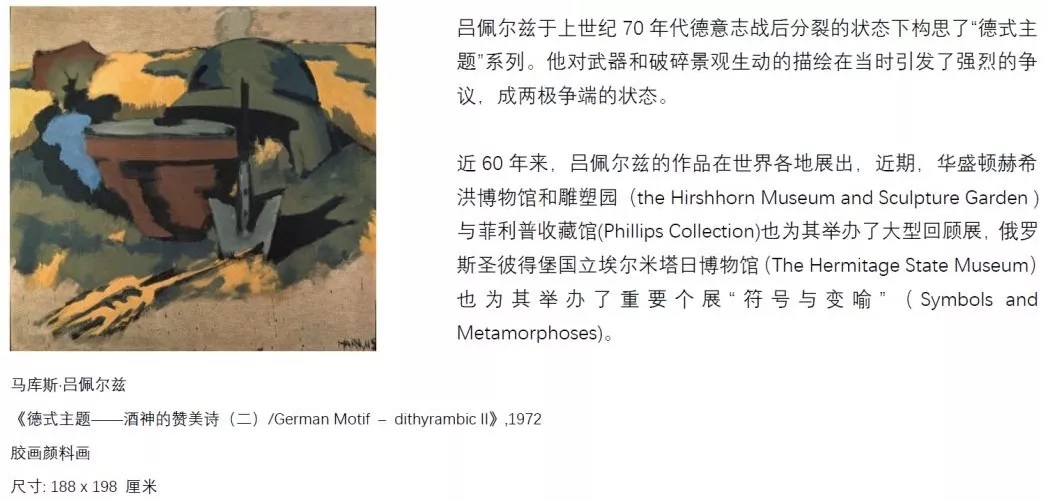

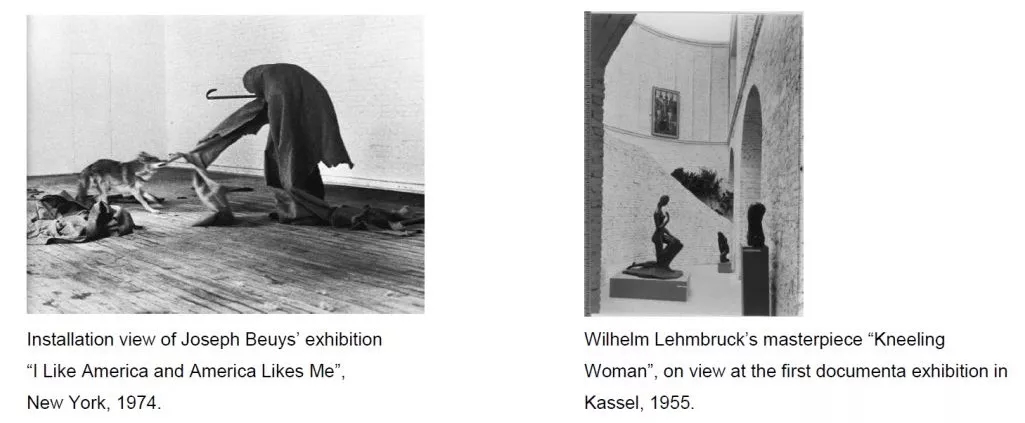

其中,維爾海姆·蘭布魯克和奧托·弗雷德里希的數件極少公開展示的罕見作品也將亮相此展,他們的作品曾被歸為德國“墮落藝術”,歷史上兩位藝術家的許多珍貴之作也不幸在戰爭中被銷毀。約瑟夫·博伊斯、馬庫斯·呂佩爾茲和A.R.彭克的作品為德國戰后雕塑奠定了基礎,本次展出的《雙重聚合》(Doppelaggregat)便是博伊斯的一件大型雕塑,也可謂20世紀最重要的雕塑作品之一。展出的大型繪畫作品包括喬治·巴塞利茲著名的“倒置”( upside-down motifs )主題系列的首批作品之一《一只鳥》(ABird, 1972),與馬庫斯·呂佩爾茲最具標志性的兩幅作品《德式主題》(German Motif)和《為一頂帽子所做的安排》(Arrangement for a Cap, 1973)等。

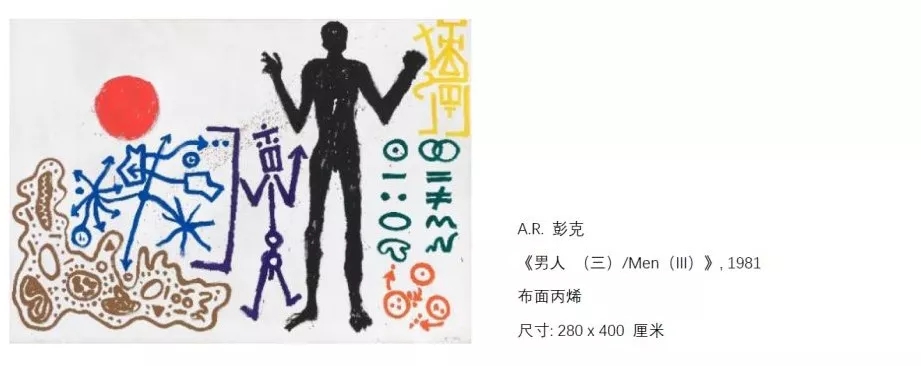

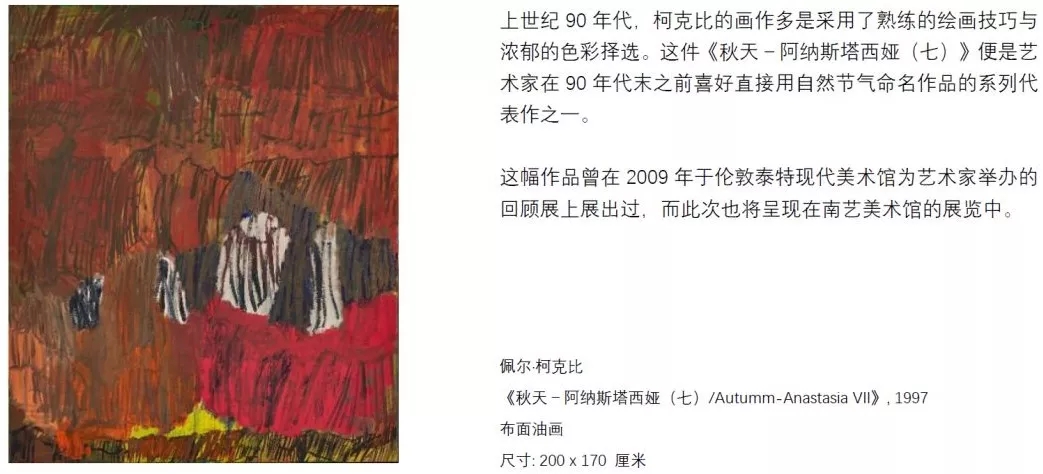

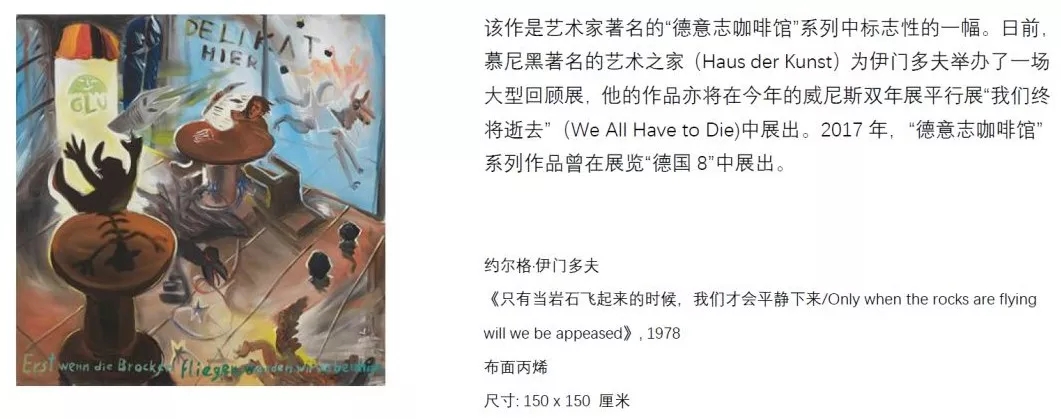

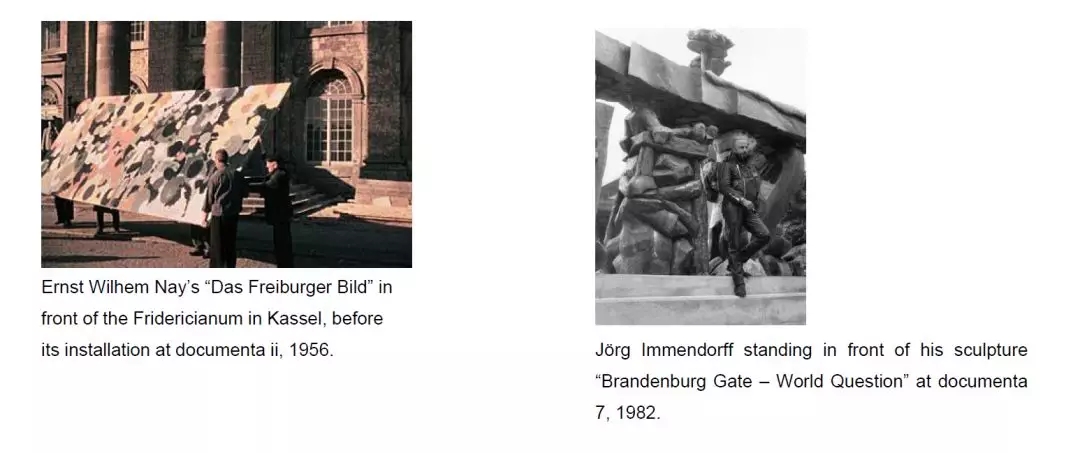

展覽還將呈現A.R.彭克從東德移民之后的第二年(1981年)創作的一系列里程碑式經典作品,也是他藝術生涯中的一個重要轉折點。約爾格·伊門多夫與佩爾·柯克比的許多重要繪畫與雕塑也將在展覽中呈現。

展覽將配有一本由柯荔蔓與沈奇嵐博士編整的精美畫冊,由李小山、鄭聞、譚安蓓( Annabelle Ténèze)、楊悟夫(Ulf Jensen)、沈奇嵐、王亞敏和姜俊這幾位學者為其撰文。本次展覽期間,將由歌德學院(中國)和南藝美術館共同舉辦數場由學者、藝術家共同發起的學術論壇和對話活動。

關于藝術家

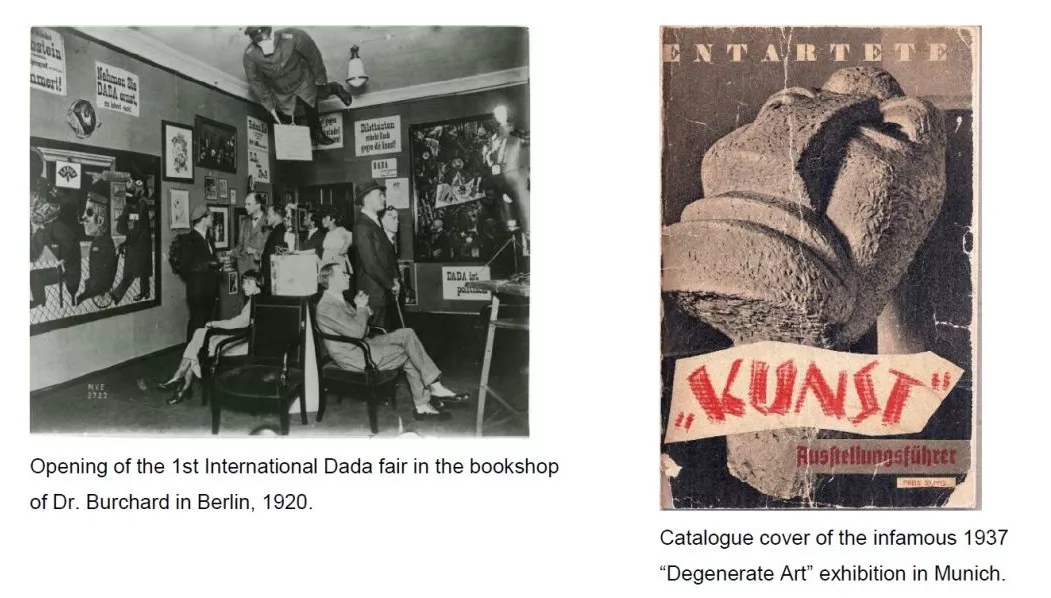

其他部分參展檔案資料

關于南京藝術學院美術館

南京藝術學院美術館(AMNUA),作為中國最具藝術影響力與學術前瞻性的美術館之一,在國際藝術的語境中展開研究、策劃、展示。館體總建筑面積為15000 余平方米,展覽面積6000 余平方米。具有太空美學特征的建筑外觀與多元化的內部空間結構,為不同種類的藝術媒介提供了充滿活力的展示舞臺,促發新體驗與新思想的生成。作為百年藝術名校的美術館,AMNUA 堅持敏銳的學術立場、開闊的國際視野、高規格的展覽水準與嚴格的收藏制度,著力于當代大學美術館的主體性建構,突出自主研究與策劃能力,并持續針對當下藝術生態的問題,展開對于政治、經濟、媒體等宏觀背景的關聯性研究。

AMNUA 至今已舉辦了近百場展覽與學術活動,例如:奧托·迪克斯、弗朗西斯·培根、喬·彼得·威金、L.S.洛瑞、肖恩·斯庫利、毛焰、周春芽、繆曉春、邱志杰等國內外重要藝術家的個展;以及《AMNUA 國際計劃——外包|內銷/ 絲路國際》、《復調:中國藝術生態調查》、《德國:藝術之域》、《不在現場:感官閾值與一種在地性的漂移》、《荷蘭平面設計百年展》、《新的舊物—處于傳統與革新張力關系中的德國設計》等大型群展,同時還不遺余力推出:AMNUA“0”方案、AMNUA 影像檔案、AMNUA 國際影像論壇等長期研究性項目,持續關注和支持青年藝術家和策展人的成長。

關于沃納畫廊

1963 年,邁克爾·沃納(Michael Werner)于德國柏林首創沃納&卡茨畫廊并舉辦藝術家喬治·巴塞利茲個展。1969 年,沃納畫廊正式在德國科隆建立,自此,畫廊與眾多二十世紀極具代表的藝術家合作,包括馬塞爾·布達埃爾、詹姆斯·李·拜爾斯、彼得·多伊格、約爾格·伊門多夫、佩爾·柯克比、尤金·雷魯瓦、馬庫斯·呂佩爾茲、A.R.彭克、西格瑪爾·波爾克與堂·范維里特。

除代理當代美國與歐洲繪畫、雕塑等,畫廊還與現代藝術大師漢斯·阿爾普、皮耶羅·曼佐尼、弗朗西斯·畢卡比亞、庫爾特·施威特斯等合作。

畫廊與戈登·維內克拉森合作于1990 年在紐約成立了新空間,其位于紐約上東區77 街的舊址曾是著名畫商里奧·卡斯蒂理的藝術空間。沃納畫廊當前主推美國與歐洲的現當代藝術家,近期舉辦的大型展覽包括《西格瑪爾·波爾克:透鏡繪畫》;《維爾海姆·蘭布魯克:雕·蝕》;《馬塞爾·布達埃爾作品展》以及藝術家賀文·安德森、亞倫·庫里和亨利·大衛在紐約的首秀展覽。

自2012 年起,沃納畫廊在倫敦梅費爾區設立了新空間并舉辦了空間首展彼得·多伊格的個展。目前為止倫敦空間舉辦的展覽包括《約爾格·伊門多夫:LIDL 60 年代的藝術與行為作品》;《彼得·索爾:不良問題》,以及《普維·德·薩瓦納:繪畫與紙上作品》等。

關于歌德學院(中國)

歌德學院是德意志聯邦共和國在世界范圍內從事文化交流活動的文化機構。1988 年,歌德學院北京分院作為第一家外國文化中心在中國成立。自建院以來,我們一方面致力于德語在中國的傳播與運用,另一方面積極廣泛地從事德中兩國在文化領域內的交流與合作。我們根植于開放的德國社會和德國文化土壤,借助于我們所擁有的跨國文化方面的專業力量,多年來與中方合作伙伴在音樂、戲劇、舞蹈、電影、藝術、建筑等眾多領域內組織了大量的文化活動。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號