由中國美術館、中國城市雕塑家協會主辦的“中國美術館慶祝中華人民共和國成立70周年系列展:民族大團結——全國雕塑藝術作品展”日前在中國美術館開展。本次展覽共征集作品600余件,經專家委員會初評、復評,有220余件作品入選。展覽以《民族團結》和《各民族風采》兩大篇章,以具象、抽象、意象、象征等形式語言展現各民族同舟共濟,并反映56個民族的不同風采與鮮明特性。

展覽現場

民族題材歷來是美術創作的重要領域,民族題材也成為中華人民共和國成立以來中國雕塑創作的重要內容,為展現我國56個民族的特色文化,“促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起”,彰顯民族題材雕塑藝術的文化魅力,該展以贊頌民族大團結為主題,首次以雕塑藝術全面反映中國各民族的民族歷史、民族英雄、民族生活、民族風俗與友好關系。

周胤君《回族姑娘》

冷術 《傣族舞》

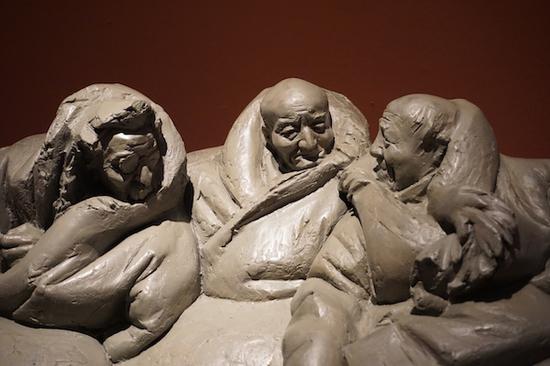

張偉 《達瓦說,額讓拉嘎》 (藏族題材)

劉元捷,《藏民系列——小憩 藏族 》

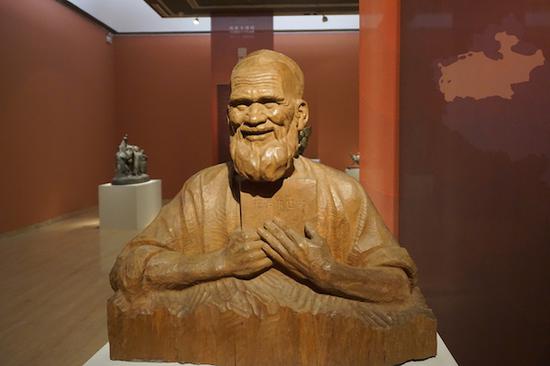

郭維陽 《胡楊老人》( 維吾爾族題材)

周峰《東方之北 守望》(滿族題材)

中國美術館館長吳為山表示,就中國藝術精神而言,中國藝術史總結的重要審美特征幾乎均可在各民族藝術傳統中發現傳承脈絡與驗證實例。“只有民族的才是世界的”,說的是各民族形成的個性文化具有其必然性和合理性,正是這種特質豐富了世界文化的多樣性。世界文化多元共存的性質決定了每個民族的文化形態都有其價值。當然,在實踐中產生和發展起來的不同民族之間的文化也具有其共性和普遍規律,普遍性、共性與特性、個性相互間的辯證關系形成了文化無窮的魅力。在21世紀全球化的文化語境中,世界各國的文化邊界正在趨于互滲、交融。具備民族性的藝術,才具有鮮活、持久的生命力,才能屹立于世界藝術之林,才會為世界其他民族所重。

柳青《稻香魚躍侗家情》( 侗族題材)

文超、胡冰《趕集的人們》(彝族題材)

石富《吉祥如意》(苗族題材)

如上雕塑中,雖然民族各異,但是反映出的日常生活則是所有民族所共有的,無論是慶祝豐收的喜悅、還是拖家帶口一起去趕集還是每個民族都樂于描繪的兒孫滿堂的家庭生活。

吳為山館長談到,民族大團結作為新中國美術主題創作的重要主題,對雕塑界來說,藝術家們也深受民族題材創作熱情的鼓舞,雕塑作品層出不窮,不乏佳例。

早在1951年,中國現代雕塑藝術的開拓者之一王臨乙為中直機關大禮堂創作了大型漢白玉浮雕《民族大團結》,這件作品前排為演奏蘆笙、手鼓、嗩吶的人們,后排為身著盛裝、翩翩起舞的各族婦女,展現出全國各民族友好歡愉的情境,描繪了新中國國家統一、民族團結的美好景象;1955年,張充仁創作《朝鮮雙人舞》;1962年,王萬景創作大理石雕《傣族姑娘》;1974年,曹忠亮、王維力創作木雕《日夜想念毛主席(維吾爾族)》;1979年,張得蒂創作《小達娃(藏族)》;1979年,時宜創作木雕《高原之春(藏族)》; 1988年,張德華創作大理石雕《壯族姑娘》。以上作品均藏于中國美術館。2000年9月21日,中華世紀壇象征56個民族的大型石刻竣工,以具有代表性的圖案制為淺浮雕,傳達各民族團結奮進的精神風貌。

王臨乙《民族大團結》

曹忠亮、王維力 木雕《日夜想念毛主席》(維吾爾族題材)

時宜 木雕《高原之春》(藏族題材)

在21世紀全球化的文化語境中,世界各國的文化邊界正在趨于互滲、交融。具備民族性的藝術,才具有鮮活、持久的生命力,才能屹立于世界藝術之林,才會為世界其他民族所重。因此,民族題材歷來是美術創作的重要領域,民族題材也成為中華人民共和國成立以來中國雕塑創作的重要內容,是現當代雕塑創作不可或缺的重要素材,凝聚著一代代雕塑家的民族情懷和時代使命。

展覽涵蓋中國美術館一層所有展廳,展覽展出至3月24日。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號