3月2日,“和光·同塵”何多苓師友展在深圳·國風藝術館拉開帷幕,展出何多苓及其摯友、學生作品數十件,形式囊括架上及裝置。偌大的國風藝術館瞬時被這支浩浩蕩蕩的“川軍”作品充盈得滿滿當當。本次展覽由星河國風藝術館和英盟當代藝術館聯合主辦,唐紅萍擔任策展人,參展藝術家包括何多苓、師進滇、肖克剛、郭燕、曾樸、吳江濤、朱可染、周迅、熊璇、蔣國蓉、歐陽雪竹。

展覽現場

眾所周知,何多苓非常隨和,尤其是對自己的弟子,在藝術創作上給予很多的指導,在事業上也有很多的提攜。平時的生活創作中,弟子們常以“何叔”稱謂他,這已經消除了師生間的等級感,一起游玩,一起探討藝術已成為他們間的常事。

部分參展藝術家在開幕式上展開對話

本次展覽主題取名“和光·同塵”,“和光”是指何多苓與他的朋友和學生有著共同的藝術夢想和追求,他身邊的朋友也不約而同地把何多苓當成自己的精神楷模和榜樣。“同塵”即何多苓在生活中十分平易近人,風趣幽默,與身邊最好的朋友和學生都是亦師亦友的關系。這就是何老師與身邊朋友、學生的相處之道:一視同仁,以一種睿智、從容、淡然、灑脫的心態接納周遭的一切人和事。

何多苓和其他參展藝術家在現場合影

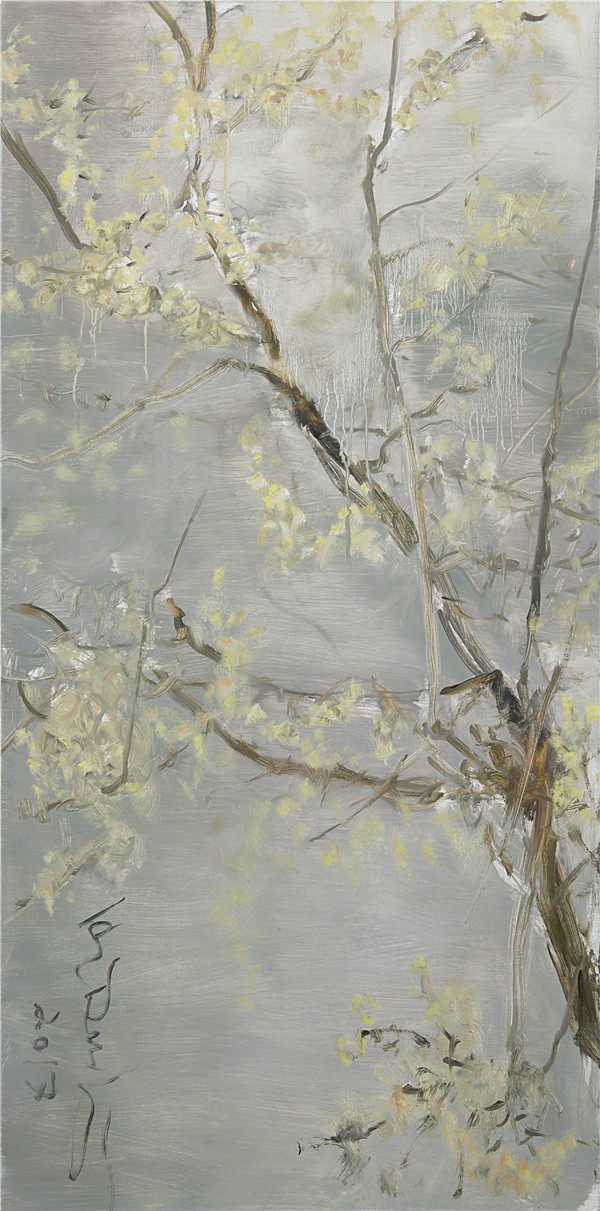

在展覽現場我們可以看到,何多苓此次展出的作品均以植物為寫生對象,起成熟、順遂的技法在畫面中一氣呵成,簡單的題材卻呈現出不簡單的層次空間,“因為我畫了40多年了,畫到現在我覺得我開始進入一些比較新的境界,在對待客觀世界、對待生命體時,不論人還是花草,我都覺得它們在宇宙中具有同等價值、同等權利,我都用同一態度去表現它們。此次的作品,我原本的畫法加上一些我所理解的中國傳統繪畫的元素、技法。我覺得就是表現一種對生命體的尊重和熱愛吧,我想這個可能也是我繪畫的初衷。”何多苓在現場談到。

何多苓《雜花寫生No.7-6》 100x50cm 布面油畫 2017

53年出生的師進滇呈現了即為震撼的雕塑作品,他以鋼絲為基本藝術手段,打破了常態雕塑的體量空間占位和邏輯性,另外他選用當下時代的材料作為創作媒介具有很強的當代性。其作品的高度精致與細密,直讓觀眾嘆為觀止。為了這么“極致”的創作,師進滇在四川青城山隱居了八年,他覺得唯有如此純粹的“封閉”,才能發掘自己內心的潛能。

師進滇 《摩托車》 不銹鋼絲著色 230x80x110 2016年

“60后”肖克剛的作品講求無目的性,無觀念性,也不考慮空間和視覺,而更加在乎去技術化后畫筆碰觸畫布時的自然體驗,他將技法和觀念消解在看似肆無忌憚的橫豎涂抹中,畫面中呈現的是藝術家在無意識狀態下宣泄的情緒軌跡,形成很強的視覺沖擊力。

肖克剛《其余的......》亞麻布、丙烯 100x100cm 2018

“70后”郭燕認為“繪畫是一種感覺,而不是理解”。不得不承認,郭燕對繪畫是很有感覺的,這種感覺不是來自于技法或手藝,而是源自她對于繪畫作為一種表征關系或話語范式的自覺,而且她還拿起捏得如此到位。

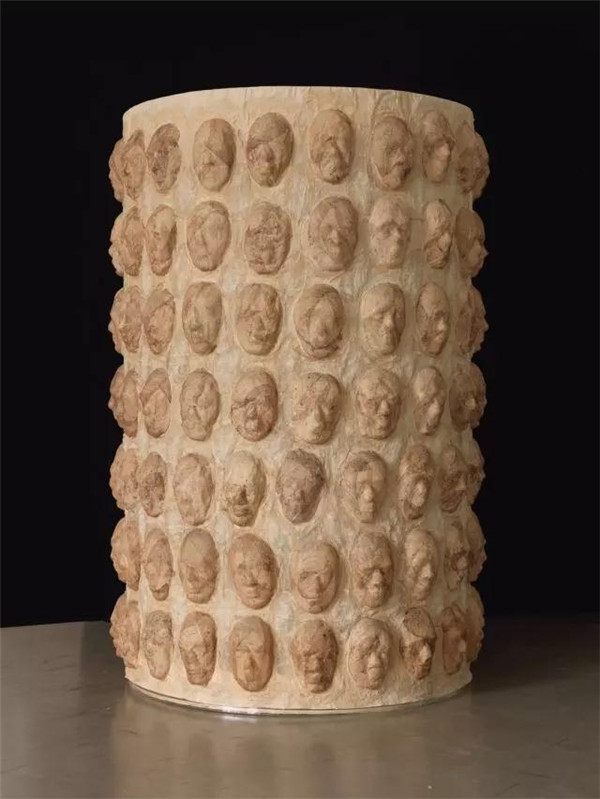

郭燕《輪回》 裝置作品 200cmx120cmx120cm 由原生木漿紙和網狀樹葉組成 2018

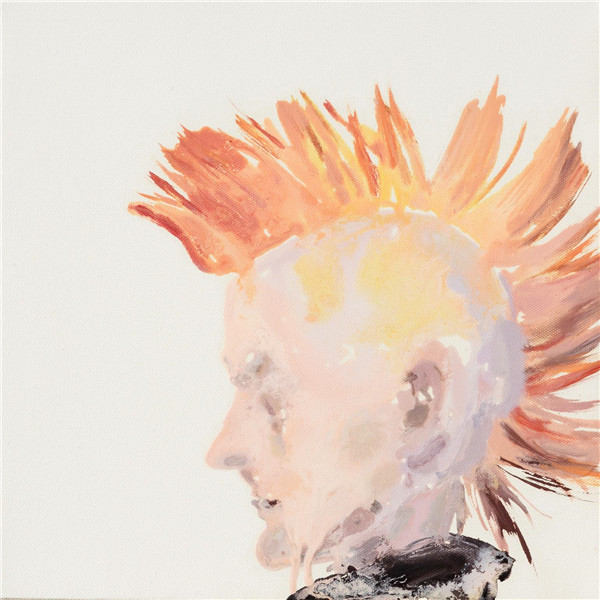

“80后”曾樸近10年的作品大多為尺幅較小的青年男女頭像和半身像,鮮有的描繪動植物的作品也透露出人的影子。這些人物形象大多取材于日常所見的報刊雜志、網絡媒體、電影等,甚至還有個人主觀臆造的。他所有作品的背景幾乎都為純白色,且大多僅畫一個人物,畫面里僅用幾種色彩卻變化極其豐富。曾樸更像是一個理性的旁觀者,通過描繪各色人物獨特的造型、微妙的神情、個性的衣著和發飾來表達人物獨特的個性和豐富的情感。

曾樸2014《heart58》 布面油彩 30X30cm

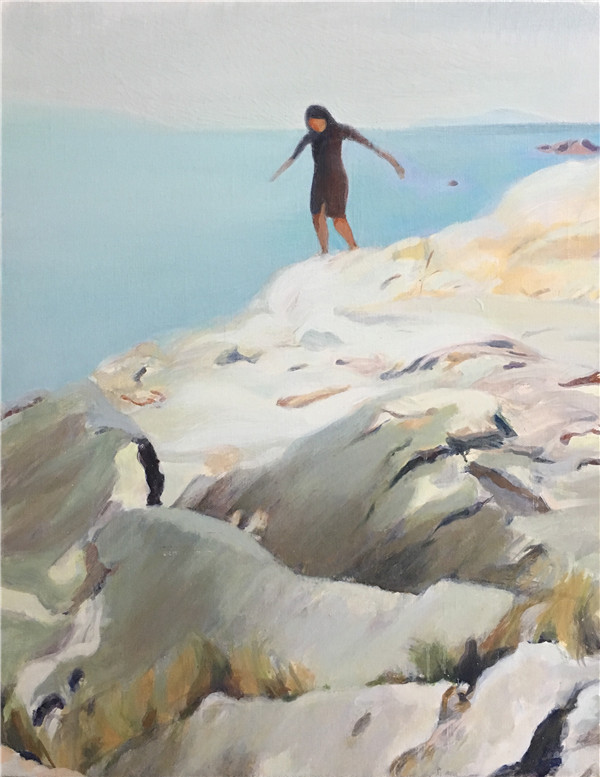

出生于90年的熊璇是所有參展藝術家里最年輕的,從年齡來看是標準的90后,很難想象一個90后女孩會著迷于坦培拉這種古老的繪畫技法。坦培拉是盛行于14至16世紀歐洲文藝復興時期的一種繪畫技術,其繪制程序非常復雜,沒有足夠耐心是無法駕馭的。這種繪畫技術幾近失傳,她通過網絡視頻自學,反復試驗才得其奧妙。她通過坦培拉這種原始的繪畫技術描繪當代年輕人的精神狀態,畫面反而具有一種超越時空、虛幻而獨特的氣質。

熊璇《來了》布面油畫 70×90cm 2016-2017年

何多苓覺得,把這群不同年齡段的藝術家作品放到一起,是一件非常有意思的事情,每一代人所關注的東西,他的時代背景、教養、經驗所顯示的東西都在作品中。“這樣放在一起,我們可以明顯地看出藝術在不斷地變化發展。”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號