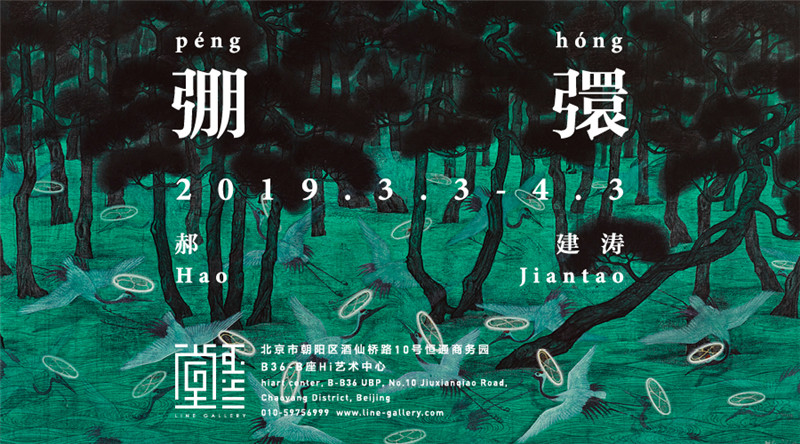

從之前的《濊濊發發》到此次的《弸彋》,歷時兩年半,《濊濊發發》以聽覺為線索,《弸彋》強調視覺。《弸彋》—弸:充滿,拉滿的弓;彋:紗帳鼓起。《弸彋》指風吹紗帳鼓起狀,充盈、飽滿,轉識成智的過程是郝建濤這些年展覽的線索。這次展出的28張新作延續了郝建濤體驗式的表現方式,除了仙鶴、幾何、水紋、古建等代表性畫面元素之外,薄紗與中國傳統繪畫風格的結合讓人眼前一亮,古樸典雅的設色也讓二者的融合渾然天成,仿佛將古畫中的朦朧感用帷幔半掩的形式具象化了。

開幕式嘉賓合影

藝術家郝建濤

《弸彋》由三個系列組成,以《托體同山》和《祥瑞之外》為主,都是一直在延續深入的系列。《托體同山》描繪的是紗帳覆蓋了山水松石的場景。紗帳體現人的意志,輕盈透明,隨物附型。傳統繪畫經常會用到織物這種元素,比如佛教繪畫里面的幄帳,傘蓋,服飾等。當紗帳遮住山水松石,客體和觀者之間加了一道障礙,產生隔膜。塑造這種透明織物時,借鑒傳統繪畫技法,注重線條組織和用筆,最后以現代感的輪廓呈現。該形態與傳統的山水松石既融合又有沖突,引發更多遐想。

展覽現場

葉嘉瑩先生認為,詩言志,而詞多婉轉、低徊,在字里行間暗示作者不想明說的意圖和朦朧意象,注重頑味,營造更加豐富的想象空間。詞人在創作的時候經常會引用前人的經典、有共識的文化余碼,來服務思想增加詞文厚度。郝建濤喜歡詞的表達方式,山水松石就像是繪畫的余碼,講究出處與傳承,有明確的意義指向,被他放在新的語境中,支撐主旨,豐富意趣和體現視野。

郝建濤 祥瑞之外No.14 2018 布面綜合材料 160×150cm

郝建濤 托體同山No.25 2018 布面綜合材料 D.80cm

山水松石是傳統山水畫的主體,不同時代的大師按照自己的意愿排列組合,用訓練有素的筆墨對這些元素進行描繪,闡釋對自然及人與自然關系的認識。山林中的旅人,漁樵和退隱的文人士大夫,則通常以點景的方式出現,處于附屬的位置,以順應的方式和自然相處,生時游于林泉,坐看云起。死后葬于坡腳化作泥土,世代輪轉。

郝建濤 托體同山No.15 2018 布面綜合材料 D.150cm

郝建濤 生長No.13 2018 布面綜合材料 D.150cm

面對永恒的自然,人生短暫且具體。在時間的滑行中,無助是常態。盡管古人認為生之大道是盡人事聽天命,當面對浩瀚無垠的世界時候,努力改變命運的同時祁盼天降祥瑞,希望得到天命的眷顧。哪怕是貴為帝王的徽宗,也臆想出鶴舞端門。這些瑰麗的想像成為瑞應文化的重要組成,是郝建濤創作中感興趣的部分。

郝建濤 混沄之往No.2018.11 2018 布面綜合材料 100×100cm×3

展覽海報

三月三號,歷經冬藏,萬物始發,春風已到,紗帳鼓起,《弸彋》—喚醒春天。

此次展覽將持續至4月3日。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號