《雍正十二月行樂圖》有三種版本。第一種是北京故宮藏的絹本,標明“清佚名《雍正十二月行樂圖》,絹本,設色,縱188.2cm,橫102.2cm。”此本無款識印。

有文章介紹說:這是一組表現雍正皇帝日常生活的作品,按春、夏、秋、冬四季12個月的順序排列,分別為“正月觀燈”、“二月踏青”、“三月賞桃”、“四月流觴”、“五月競舟”、“六月納涼”、“七月乞巧”、“八月賞月”、“九月賞菊”、“十月畫像”、“十一月參禪”和“臘月賞雪”。

雍正三年(1725年)八月圓明園興修一新之后,雍正皇帝經常在園中居住并在此辦理公務,他明諭百官“每日辦理政事與宮中無異”。這12幅行樂圖展現了其在圓明園生活的各個場景,也表現了12個月的不同節令風俗。

此圖由故宮博物院做成月歷,只有主畫面,是專門反映雍正皇帝日常生活的十一種典型場景。因其《二月踏青圖》與《三月賞桃圖》是同一場景

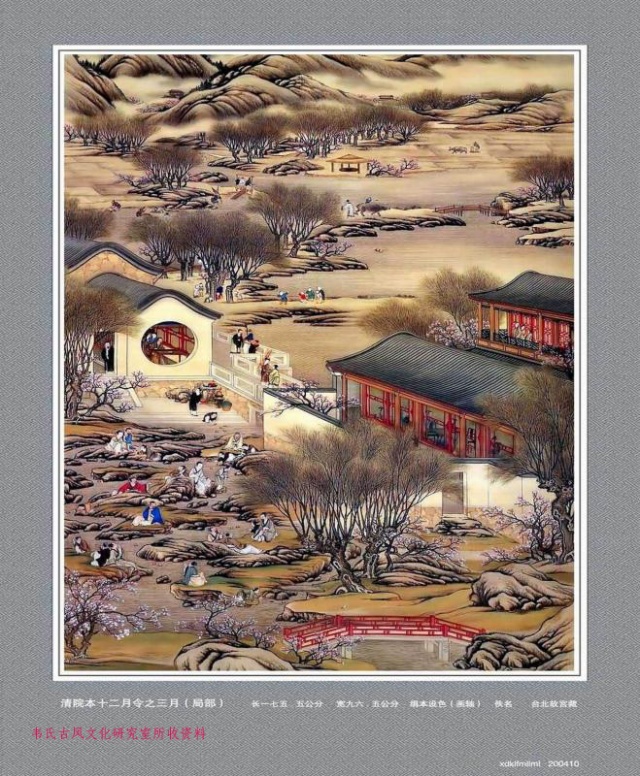

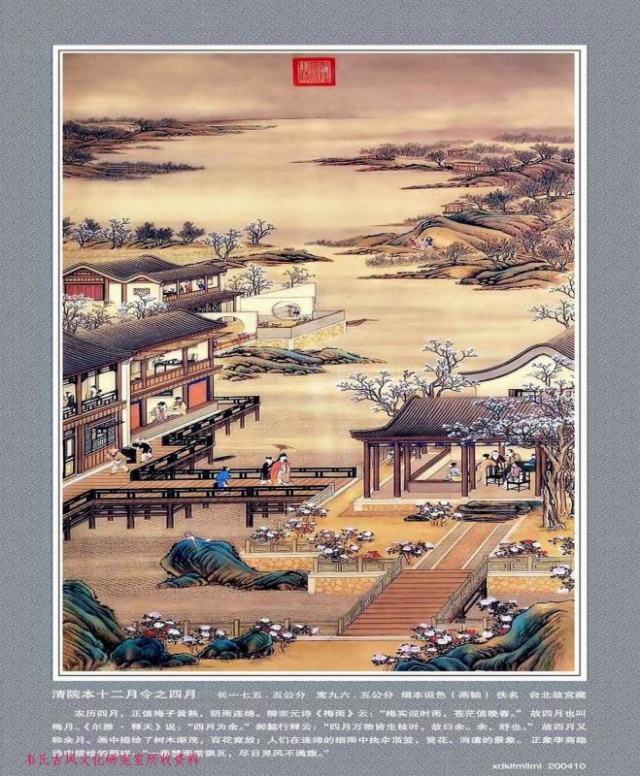

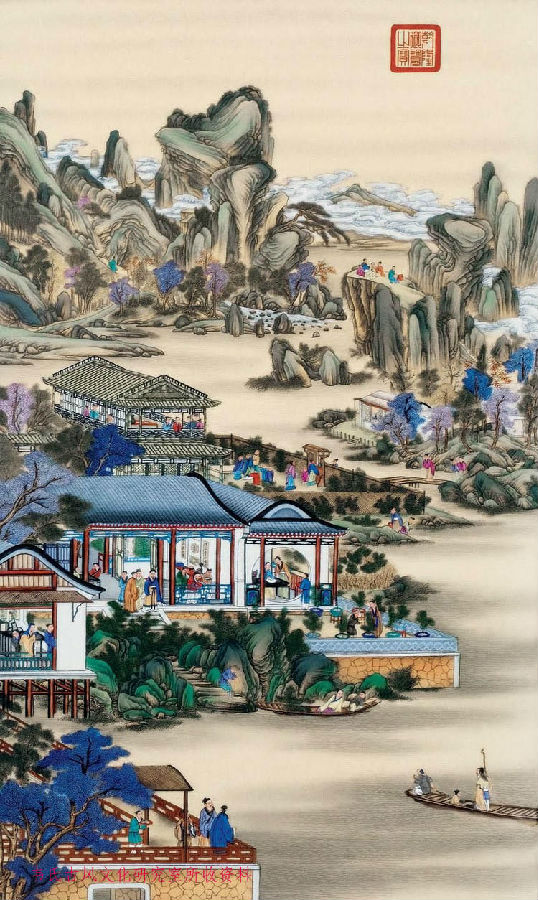

第二種版本是臺北故宮博物院藏的清院本《十二月令圖》(簡稱《月令圖》)。有乾隆款識印,顯然晚于清佚名版《雍正十二月行樂圖》(簡稱《行樂圖》)。此版有十二種場景,三月的時令圖為“流觴”;四月為“賞花”。

清院本版的“賞花”圖是清佚名版《行樂圖》中沒有的,顯然是新增的時令圖,替換清佚名版的《三月賞桃圖》。筆者將其命名為“賞花”,是根據其主景(近景)確定的。其文字介紹也說:“畫中描繪了樹木漸茂,百花競放,人們在連綿的細雨中執傘頂笠,賞花、消遣的景象。”如果將其命名為“賞桃”,顯然名不符實。其余時令圖與《雍正十二月行樂圖》的十一種圖基本相同。說“基本相同”是因為也有不同之處,下面分別說明。

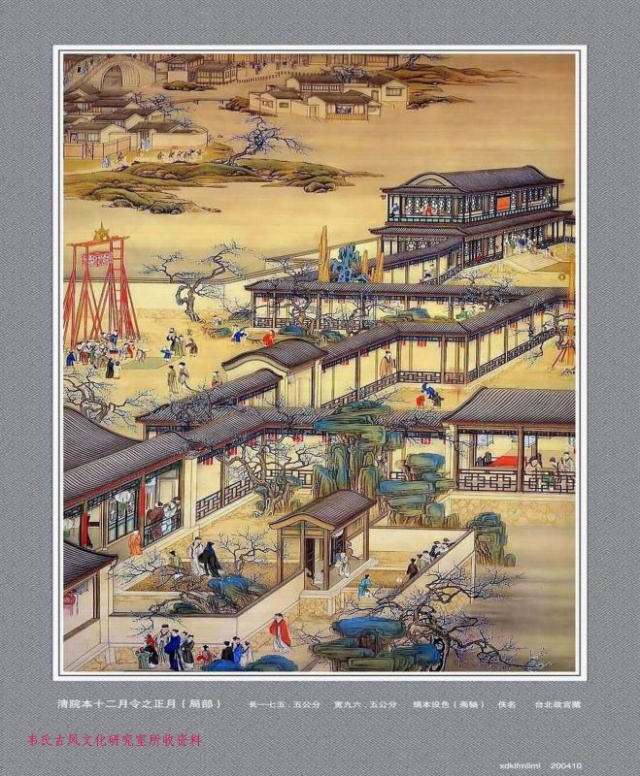

1、在《行樂圖》之《正月觀燈圖》中,雍正站在廊式圍墻的大門間。在《月令圖》之《正月觀燈圖》中,雍正站在圍墻大門右邊的廊下。

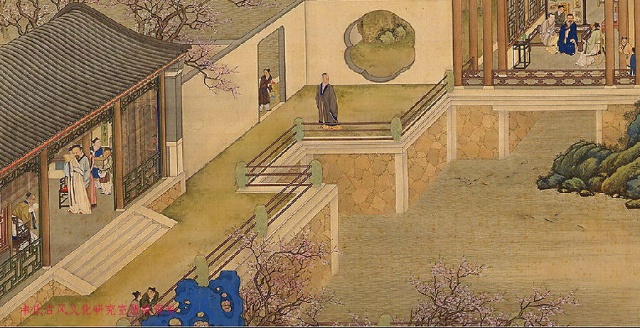

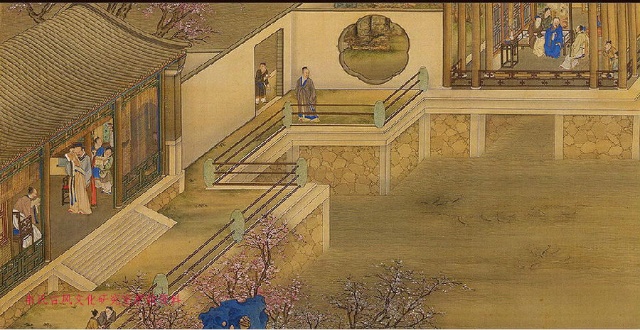

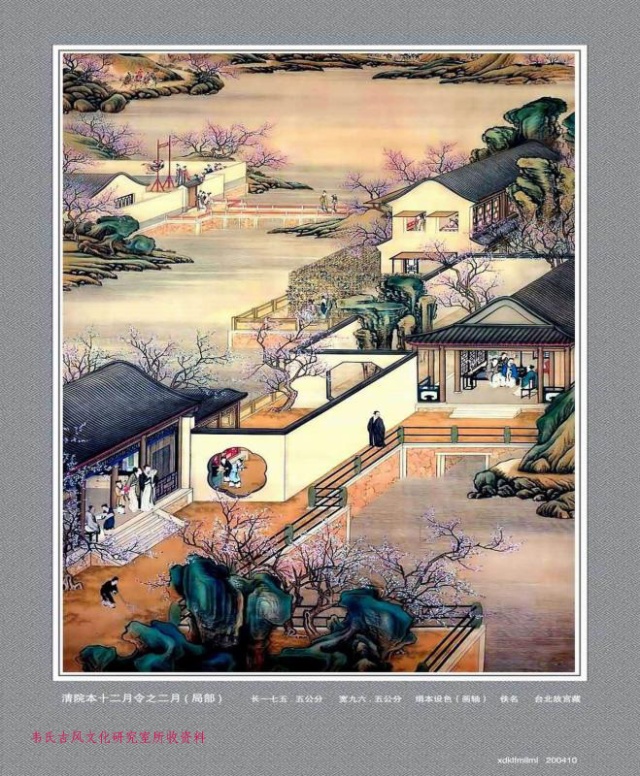

2、在《月令圖》之《二月踏青圖》中,雍正前后的欄桿、圍墻與《行樂圖》之《二月踏青圖》的不同。

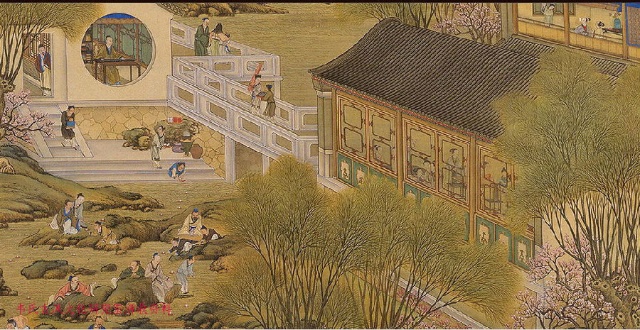

3、在《月令圖》之《三月流觴圖》中,其溪流右邊的樓閣與《行樂圖》之《四月流觴圖》的不同。

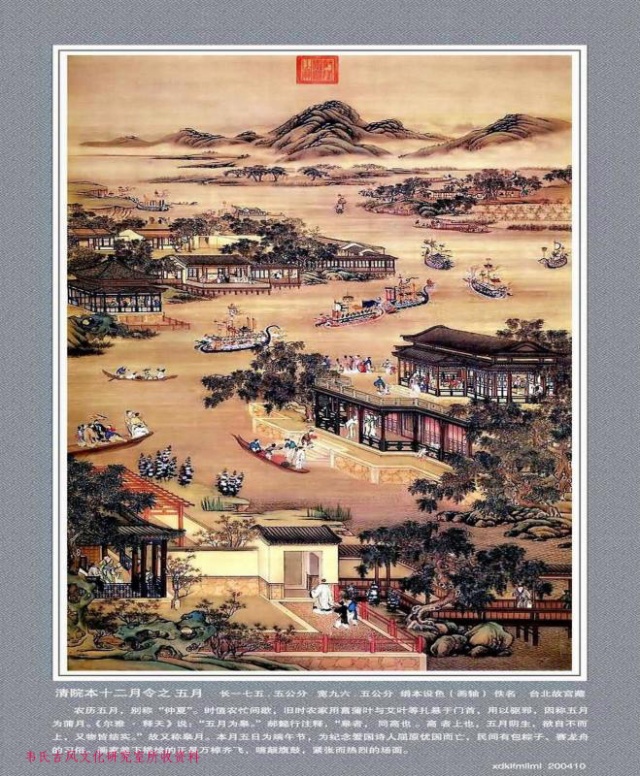

4、在《月令圖》之《五月競舟圖》中,主要是雍正位于的高臺涼亭與《行樂圖》之《五月競舟圖》的不同。

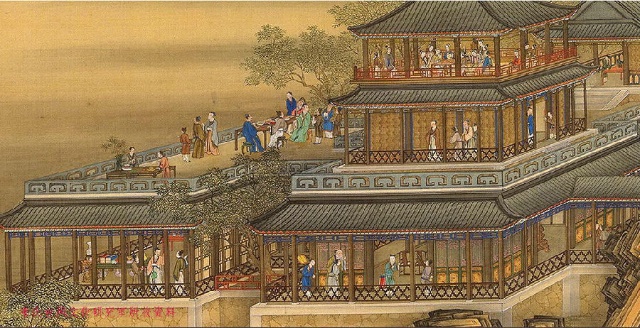

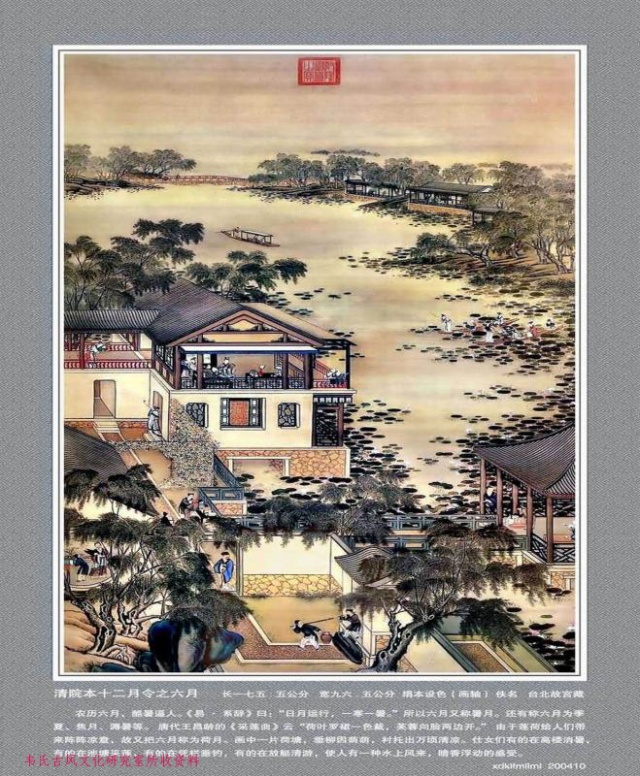

5、在《月令圖》之《六月納涼圖》中,主要是雍正位于的高臺樓閣與《行樂圖》之《六月納涼圖》的不同。

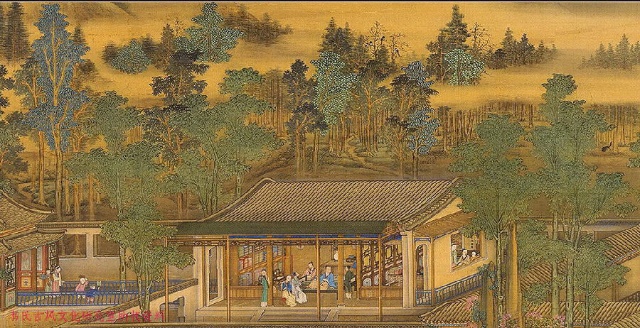

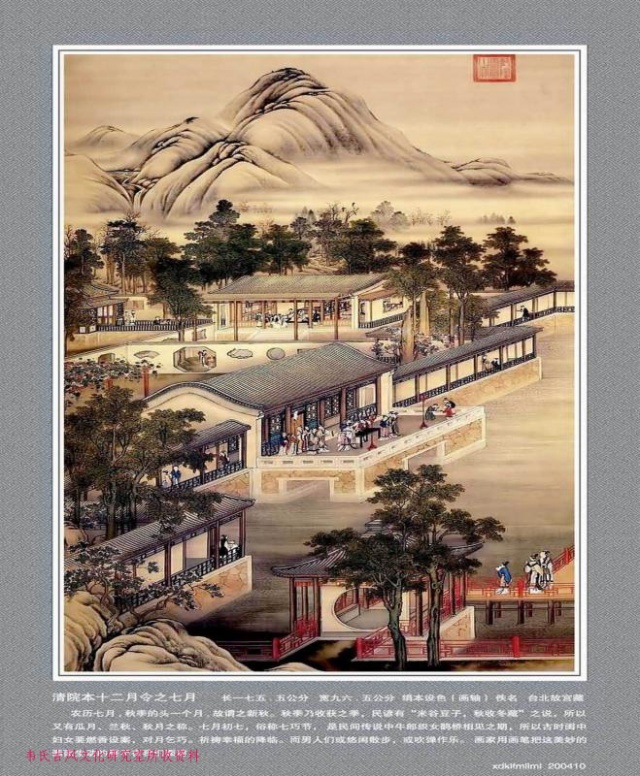

6、在《月令圖》之《七月乞巧圖》中,主要是雍正所處的房屋后面的樹木、霧靄與《行樂圖》之《七月乞巧圖》的不同。

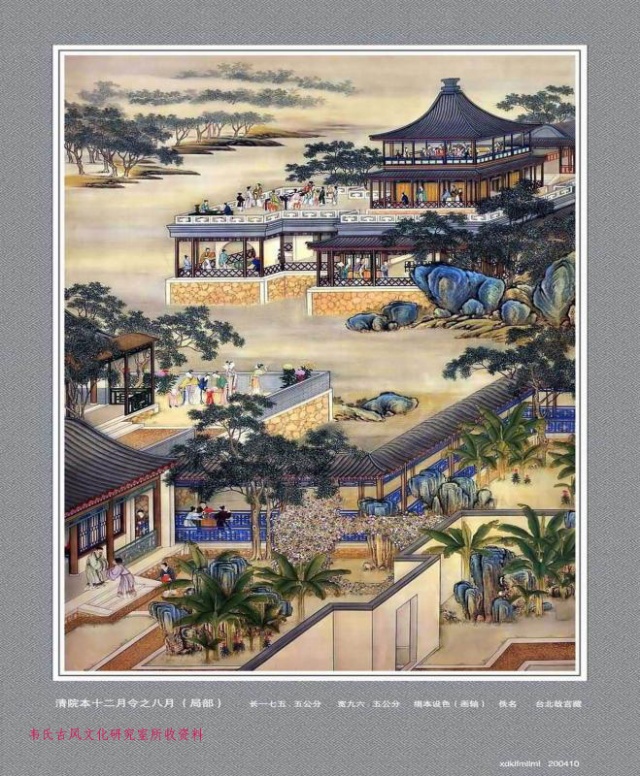

7、在《月令圖》之《八月賞月圖》中,主要是雍正位于的高臺樓閣的四周樹木、山石與《行樂圖》之《八月賞月圖》的不同。

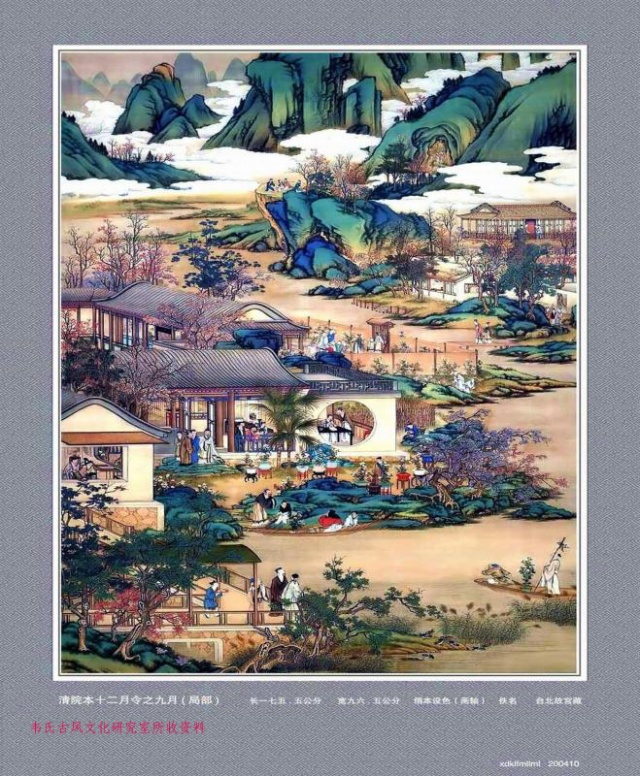

8、在《行樂圖》之《九月賞菊圖》中,雍正所處房屋的月亮門前是石墻填土的高臺院子。在《月令圖》的《九月賞菊圖》中,雍正所處房屋的月亮門前不是高臺,而是山石低岸。

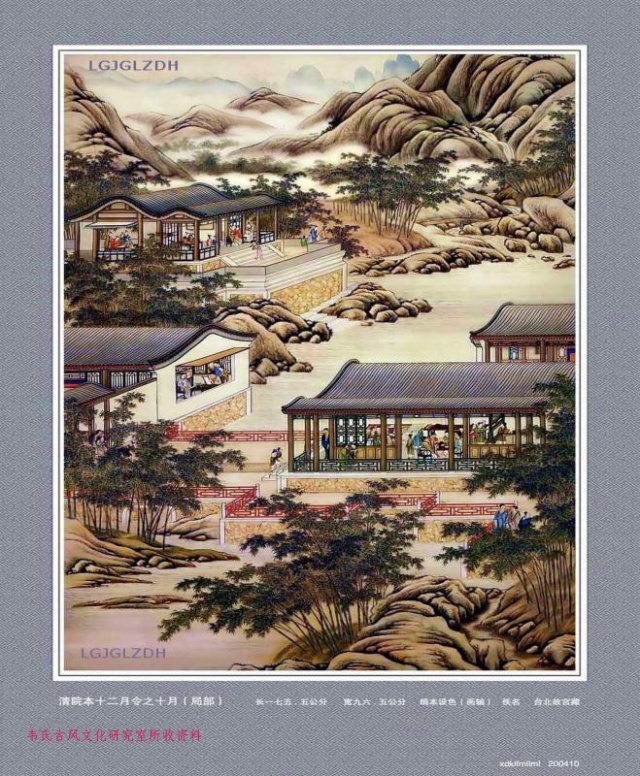

9、在《行樂圖》之《十月畫像圖》中,雍正所處房屋與對面房屋的通道沒有欄桿。在《月令圖》的《十月畫像圖》中,則有紅色欄桿。

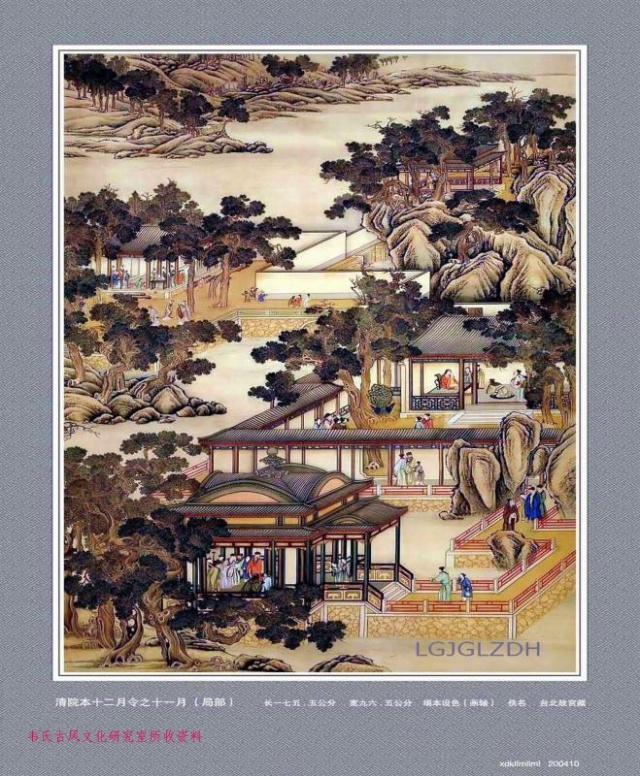

10、在《行樂圖》之《十一月參禪圖》中,雍正所處房屋中有一排字畫,靠墻的花幾上有一件插了花的青銅觚,門口有一只雌孔雀。這些內容在《月令圖》的《十一月參禪圖》中都沒有。

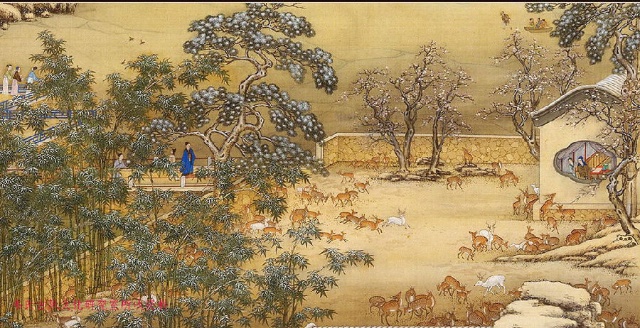

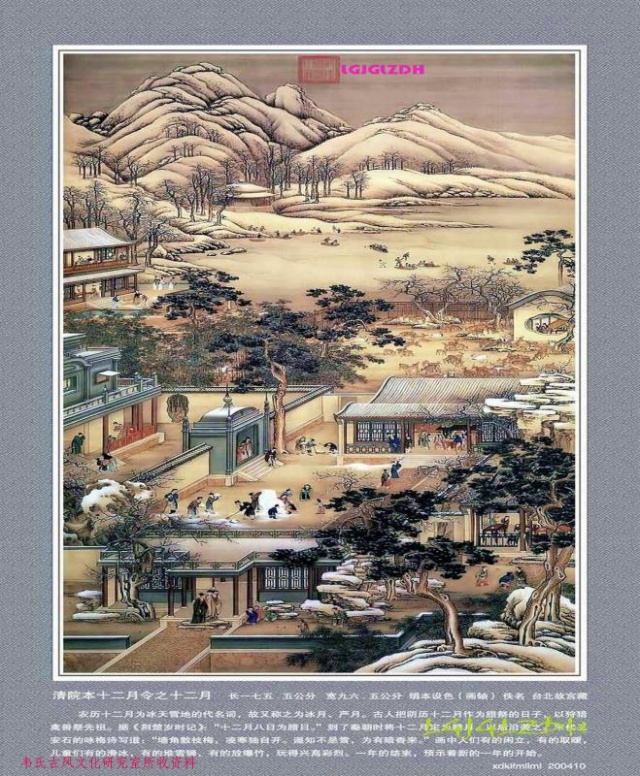

11、在《行樂圖》之《臘月賞雪圖》中,鹿場左側有九曲橋與對面相通。在《月令圖》的《臘月賞雪圖》中則沒有(見圖13-24)。

正月觀燈

二月踏青

三月流觴

四月賞花

五月競舟

六月納涼

七月乞巧

八月賞月

九月賞菊

十月畫像

十一月參禪

臘月賞雪

第三種版本是北京故宮藏的乾隆年間郎世寧所繪《雍正十二月行樂圖》。將其與前兩種版本對比觀察,可以看出:郎世寧主要是臨摹清佚名版的《雍正十二月行樂圖》,與其差異很小。只有一幅圖(《九月賞菊》)明顯不同,郎世寧把所有的菊花改畫成了樹木。根據中國的傳統節日和傳統文化,筆者推斷:其所改畫之樹應該是茱萸。這應該與郎世寧知曉中國傳統文化有關。《風土記》記載:“九月九日折茱萸以插頭上,辟除惡氣而御初寒。” 重陽這一天,采摘它的枝葉、連果實用紅布縫成一小囊,佩帶身上,可用來辟除邪惡之氣,它是古代常用作防疫的民間藥。重陽節插茱萸之風,在唐代已很普遍。因此,版本(郎世寧版)的九月圖之主題不應命名為《九月賞菊》(見圖25)。

九月觀茱萸

此圖是選擇九月重陽節的場景,反映的是老人聚會、登高、觀賞茱萸。正如杜甫的《九日藍田崔氏莊》云:“明年此會知誰健?醉把茱萸仔細看。”所以,郎世寧版的九月圖應該命名為《九月觀茱萸》。

郎世寧版的《三月賞花圖》則與清院本的《四月賞花圖》相同。也就是說,他把“賞花”放在了三月,替換了清佚名版的“三月賞桃”。因為清佚名版的《三月賞桃圖》與《二月踏青圖》基本一致。從《賞花圖》可以推斷:清院本版的《月令圖》也是以清佚名版的《行樂圖》為母本繪制的。《賞花圖》完善了“十二月令”的場景,功不可沒。此圖蓋有“乾隆預覽之寶” 的印璽,可見乾隆皇帝非常欣賞清院本的《十二月令圖》

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號