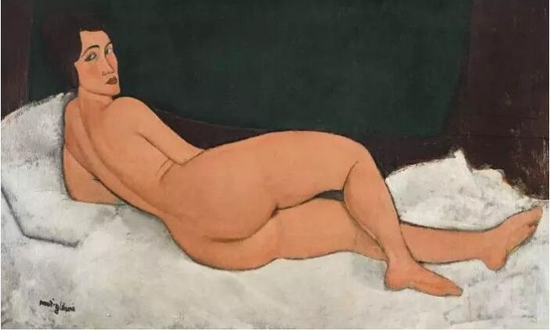

莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani)《向左側臥的裸女》巨作以1 57億天價榮登蘇富比空前最昂貴藝術品寶座。

莫迪里阿尼1.57億巨作與2018年印象派及現代藝術拍賣最高成交作品

莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani) 《向左側臥的裸女》,1917年作 已售157,159,000美元

莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani)《向左側臥的裸女》巨作以1.57億天價榮登蘇富比空前最昂貴藝術品寶座。此畫是莫迪里阿尼畢生所創最大尺幅的作品,也是他唯一的橫向全身裸體人像畫。畫中側臥女子從右肩后回眸,充滿自信;軀體輪廓起伏有致,與身后的留白空間完美交融。裸女肖像是西方藝術的一大主題;本畫中的女子膚色層次豐富,背景色調深沉,別具現代新思,在經典主題的基礎上獨創新猷。莫迪瑞安尼成功捕捉裸女的形神氣韻,使畫中人栩栩如生,亦是本畫的精髓所在。

巴布羅·畢加索(Pablo Picasso)《瑪莉·德雷莎·沃特》,1937年作 已售62,537,338美元

女性一直是畢加索的繆斯,他筆下的女性肖像畫往往是二十世紀藝術中新思滿溢、表現力充盈的表表者。從費爾南德·奧利維耶的立體派風格人像、歐嘉·庫克洛娃的新古典主義風格肖像,到20世紀30年代著名的瑪莉·德雷莎系列,以至晚年以杰奎琳·洛克為模特兒的肖像杰作,可見女子是畢加索畢生創作的核心,讓他得以盡展鬼才。從這些著名的女性肖像畫,足見畢加索在人物形態方面的探索及澎湃豐富的情感,《瑪莉·德雷莎·沃特》就是一幅精彩的范例。

巴布羅·畢加索(Pablo Picasso)《休憩》,1932年作 已售36,920,500美元

《休憩》刻畫畢加索的“金發繆斯”瑪莉·德雷莎·沃特,畫面親密迷人,是畫家個人最具代表性的畫幅之一。畢加索以愛人瑪莉·德雷莎為主角的肖像畫往往情思滿載,這種愛、性和欲望的表現在二十世紀藝術界里無人出其右。畢加索在1932年的一系列作品里讓這位年輕女郎首次亮相,宣告她對自己的生命和藝術帶來的奇妙影響。本畫中的特里薩寧靜安詳、酣睡正香,她側臉如希臘古典人像,頭枕于前臂,十指交叉,是當時一系列重要油畫作品的典例。

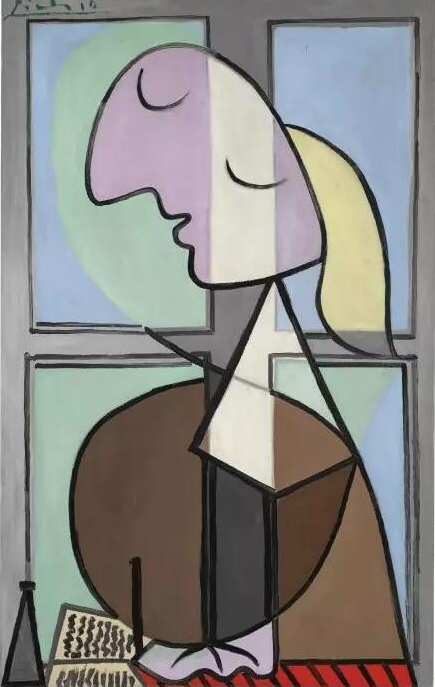

巴布羅·畢加索(Pablo Picasso)《寫信的女子》,1932年作 已售34,291,228美元

《寫信的女子》是畢加索“金發繆斯”瑪莉·德雷莎·沃特的肖像畫,繪于1932年,此年對畢加索意義非凡:德雷莎的出現對他的生命和藝術帶來巨大影響,他亦創造了一系列出類拔萃、傳頌后世的杰作。這些作品見證了這個關鍵的年份,不但展現畢加索對瑪莉·德雷莎的濃烈愛意,更成為畢加索創作事業的里程碑。《寫信的女子》不僅體現畫家與繆斯的蘊藉柔腸,更在藝術史上譜寫出一段充滿傳奇色彩的浪漫故事。

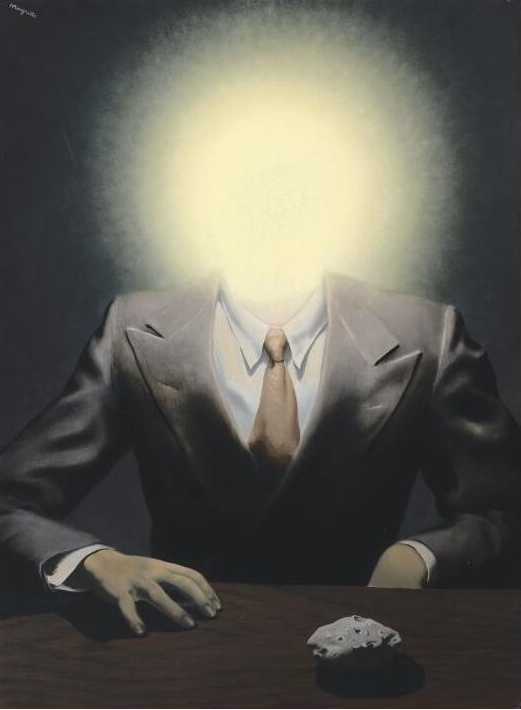

雷內·馬格里特(René Magritte)《快樂原則》,1937年作 已售26,830,500美元

《快樂原則》繪于1937年,呈現馬格里特作品中幾個歷久不衰、膾炙人口的藝術主題,包括視覺感受與理智之悖、熟悉事物的異化表達,以及可見與隱藏事物之間的矛盾。畫中人為愛德華詹姆斯,一名美國鐵路大亨的英國繼承人,也是一位性情古怪的詩人;他積極贊助超現實主義藝術發展,影響力極大。《快樂原則》展現馬格里特對視覺現實里的隱藏未知之數的興趣。

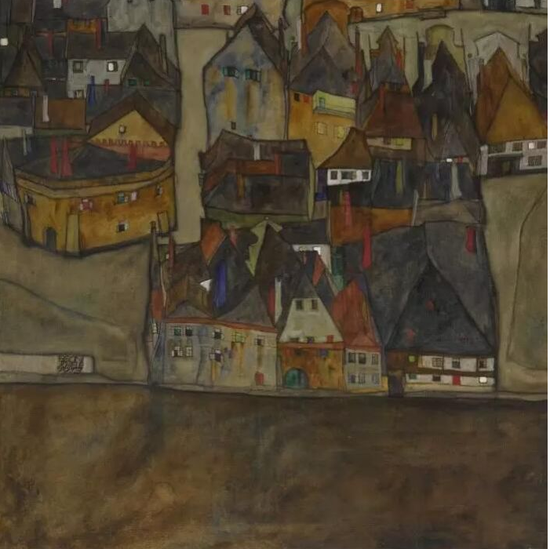

埃貢·席勒(Egon Schiele)《暮色之城(小城之二)》,1913年作 已售24,572,500美元

《暮色之城(小城之二)》是少數尚由私人收藏的席勒城鎮風景畫作,卓絕超群。本作尺幅宏大,充分體現席勒在繪畫主題與圖案形狀的獨特巧思,同類畫作現時多為世界各大博物館收藏。席勒的大尺幅城景畫視野恢宏,全部繪于1913至1917年間,其時他處于創作巔峰狀態,在構圖和形態上戮力探索,最后開辟出獨一無二的藝術風格。《暮色之城(小城之二)》最初由維也納建筑師胡爾伯·容克購藏,當時由古斯塔夫·克林姆作中介。1928年,艾爾莎·科德舒克在哈根同盟購得此畫,后者為維也納當代藝術界的重要組織,直至1938年納粹德國在奧地利奪權后被迫解散。納粹德軍進駐奧地利后,艾爾莎·科德舒克被迫四處藏匿,其住宅被一名黨衛隊軍官及其家眷強占,而她最重要的珍藏——這幅埃貢·席勒的《暮色之城》,則被她的前租客變賣出售。

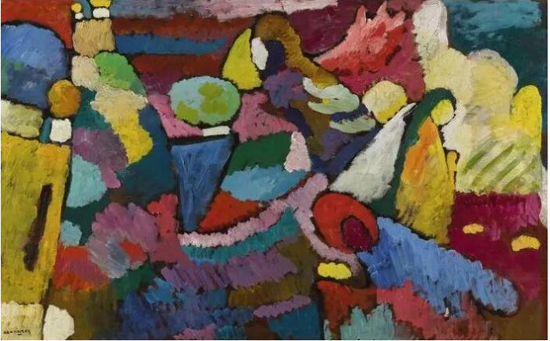

瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)《桃花心木上的即興創作》1910年作 已售24,233,800美元

《桃花心木上的即興創作》是康定斯基轉戰抽象的強力鐵證。畫幅上的色彩與形態達致完美平衡,呈大片紫、藍、紅、黃色彩,以大片流暢形狀和明快斷續的筆觸譜出一支歡快的合奏曲。康丁斯基在1909至1910年間創造了一套幾乎完全抽象的藝術詞匯,這幅破格之作是當中的代表作;同年他完成著作《論藝術的精神》。

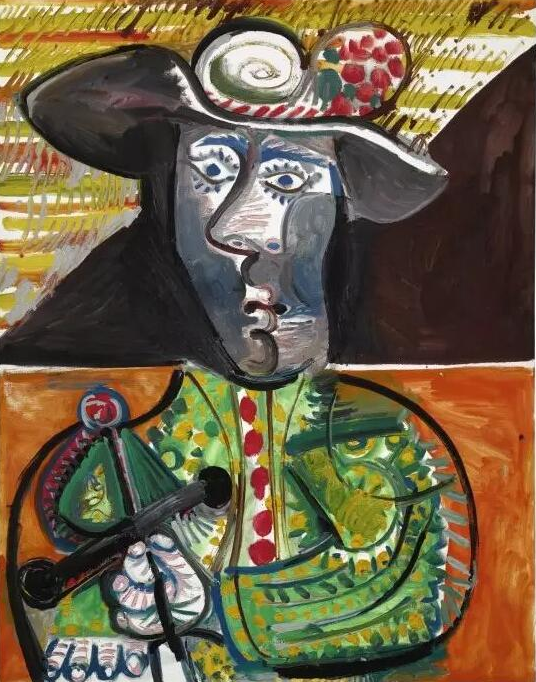

巴布羅·畢加索(Pablo Picasso)《斗牛士》,1970年作 已售22,946,711美元

此畫署年1970年10月23日,是畢加索同年九月末開始的斗牛系列的最后作品,充分展現畢加索對斗牛的執迷情懷。本作有別于同期的斗牛作品,人物背景并非采用素淡的單色調,而是與斗牛士的形象融合。本作主題寓意深遠、旁征博引,畫風自由奔放、隨心而發,屬畢加索晚年一系列重要作品。

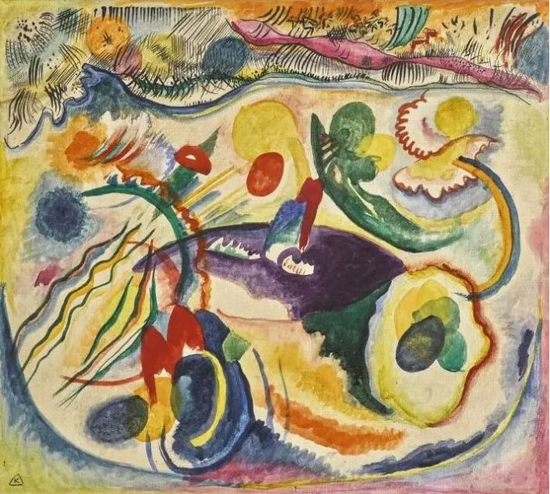

瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky) 《最后審判論題》,1913年作 已售22,879,000美元

《最后審判論題》印證了瓦西里·康定斯基在1911年發表的色彩變革力量藝術宣言,是藝術史上最早的非具象藝術作品之一。畫作可見藝術家對抽象藝術的大膽探索,畫面用色和形態完美平衡,以流暢筆觸及大片圖案,呈現出歡快明朗的繽紛三原色彩。

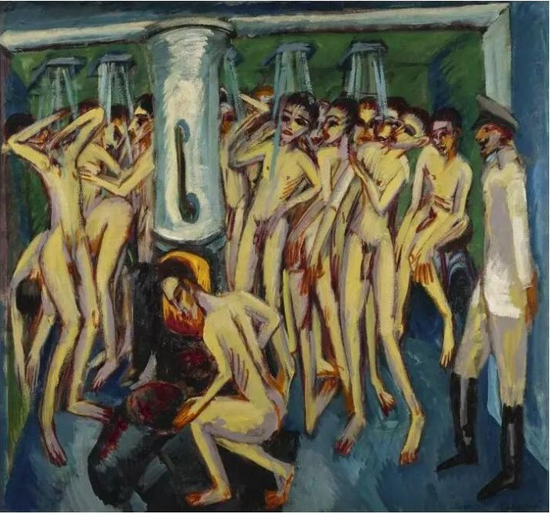

恩斯特·路德維格·基希納(Ernst Ludwig Kirchner) 《炮兵》,1915年作 已售21,975,800美元

《炮兵》作于基希納服役完畢的1915年,是一幅刻劃戰爭心里現實的宏偉巨作。此畫展現純熟的表現主義構圖風格,大膽揭露二十世紀初現代社會發展在人民心底里引發的焦慮,并延續他早年作為僑社(DieBrücke)成員時對人體的探究。此畫是少數記錄畫家在炮兵隊服役經歷的作品,曾多次展出及刊載于出版物,供人探討基希納的這段關鍵時期。心靈飽受戰火摧殘的基希納一直未能從服役的夢魘中完全康復,余生一直慘受精神問題、孤立無援感及絕望感折磨,并引致身體衰退。后來他隱居于瑞士山區,最終在歐洲再次敲響大戰喪鐘的1938年自盡而亡。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號