一

“時(shí)間之隙——當(dāng)代雕塑三人展”的策展人張群英說:“這個(gè)展覽歷經(jīng)了十個(gè)月的孕育,然后在美好的等待中生長出今天的模樣。”

十個(gè)月,就是人的生命從受孕-懷胎-分娩的時(shí)間。這段過程,飽含著期待、不安、焦慮、疼痛——最終,三位藝術(shù)家的作品如同新生嬰兒一樣,在喜悅和滿足中,來到這個(gè)世界,與這個(gè)世界照面,并成為這個(gè)世界的一部分。

總體來看——

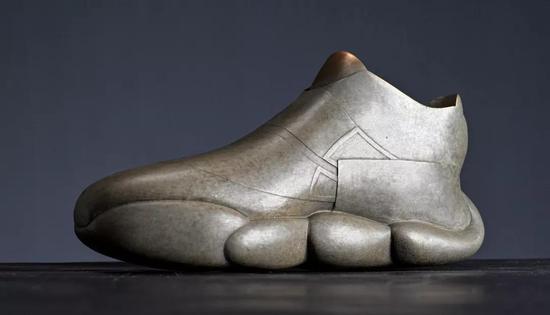

許爾純的作品,洋溢著青春的銳度、生存的輕盈感和強(qiáng)烈的視覺沖擊力。無論是抽象雕塑,還是鞋類的設(shè)計(jì)作品,都在表明,當(dāng)世界在年輕的藝術(shù)家眼中逐漸展開之際,他對世界的好奇,就不僅僅是對事物和事實(shí)的好奇,更是對藝術(shù)事件的發(fā)生、感覺機(jī)制的運(yùn)行,以及意義之時(shí)空的探尋。從許爾純的作品中,我們可以發(fā)現(xiàn),美感的生產(chǎn)可以被吸納進(jìn)商品生產(chǎn)的總體過程之中,商品的設(shè)計(jì)與創(chuàng)造也可以被美感的生產(chǎn)與創(chuàng)造所涵蓋。這里并非是商品社會(huì)的生產(chǎn)-消費(fèi)的邏輯,而是藝術(shù)-設(shè)計(jì)與生活世界之間的生存性關(guān)聯(lián)與交互性邏輯。在抗拒商品-消費(fèi)社會(huì)之產(chǎn)品的庸俗化和陳規(guī)化的時(shí)候,富于設(shè)計(jì)感的產(chǎn)品(甚至作為資本的藝術(shù)品與收藏品等事物),提供了一種不無裨益的審美或美感烏托邦姿態(tài),用以替代、修復(fù)或補(bǔ)償主體的日常體驗(yàn)、身體感受與生存虧空。

許爾純? 作品

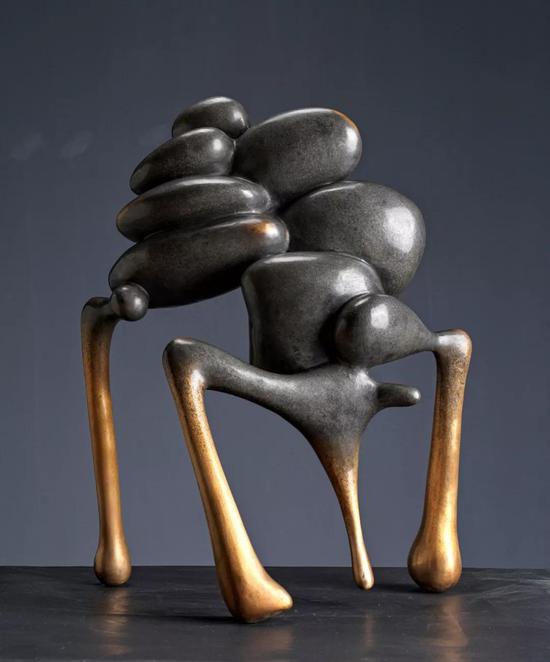

朱峰的作品,一方面,“有生長的概念在里面,生長和疊加就是時(shí)間”(朱峰語)。另一方面,四個(gè)系列的雕塑作品中,幾乎每一個(gè)作品都構(gòu)成了一種特殊的根莖系統(tǒng),而這些獨(dú)立的作品,又在意義層面上彼此觀念,構(gòu)成了來自于雕塑家加以形象化的根莖系統(tǒng)。這種由雕塑所構(gòu)成的根莖系統(tǒng),意味著在各種元素的作用下,作品自身得到了無限的增殖與擴(kuò)張,它既讓虛空間和實(shí)在空間相互交融(朱峰語),也串聯(lián)起各種思想和感覺的節(jié)點(diǎn)與交集,并使之相互激活,從而促成意義域的建構(gòu)與生成。在這種根莖系統(tǒng)中,那種傳統(tǒng)雕塑所依賴,所獲得意義的主根已然夭折——無論這主根是敘事的主題、還是某種觀念,或者是意義的焦點(diǎn)。一種任意的、直接的多元體,被嫁接或自身置入了作品的內(nèi)部,而任意兩點(diǎn)之間皆可鏈接,于是呈現(xiàn)出一種蓬勃的生長姿態(tài)。[1]([1] 參閱:德勒茲、加塔利:《千高原》,姜宇輝譯,上海:上海世紀(jì)出版社,2010年,第5-7頁。)

朱? 峰? 作品

而對于許燎原的作品,我們則再次見證了,感覺的邏輯是如何得到精確地表達(dá)和堅(jiān)實(shí)地塑形。在感覺的邏輯中,根本就沒有事后所劃分而出的主體和客體,它就是這兩項(xiàng)不可分割的東西的全部,就是此在。我既在感覺中成為我,同時(shí)又有某物通過感覺而來到。我們之所以被這些作品所觸動(dòng),并不是因?yàn)楦杏X為一個(gè)可確定的物體帶來了可感知的品質(zhì),而是因?yàn)槊恳粋€(gè)作品的每一種品質(zhì)都構(gòu)成了一個(gè)自足的場域,并與其他場域相互作用——而這正是一切美學(xué)的基礎(chǔ)。感覺的每一個(gè)層次、每一個(gè)領(lǐng)域,都有一種與其他層次和領(lǐng)域相關(guān)聯(lián)的手段,這種關(guān)聯(lián)是一種存在意義上的交流,從而構(gòu)成了感覺的“情感”時(shí)刻。所以,如果藝術(shù)家要讓人看到感覺的某種原始統(tǒng)一性,并在視覺上顯示一個(gè)多感覺的構(gòu)造,就必須有某種領(lǐng)域的感覺,與一種溢出所有領(lǐng)域并穿越這些領(lǐng)域的生命力量直接掛鉤。這種生命力量,比視覺、觸覺、聽覺等各種感知力量更為深層和有力。塞尚曾說,有一種各種感官的邏輯,是非理性的,非智力性的。所以,在最深處,就是生命的節(jié)奏和感覺的關(guān)系,它在每一個(gè)感覺中放入它得以穿越的層次和領(lǐng)域。這就帶來了收縮與舒張,世界在封閉的過程中將我攫取,我則朝向著世界開放,并打開了世界。[1]([1] 參閱:德勒茲:《弗蘭西斯·培根:感覺的邏輯》,董強(qiáng)譯,桂林:廣西師范大學(xué)出版社,第51-52頁。)

許燎源? 作品

二

對于這次展覽,許燎源有一句精彩的陳述:“時(shí)間是平庸的沙漏,我們創(chuàng)造時(shí)間”。當(dāng)進(jìn)行這樣的表述之際,實(shí)際上他就指向了這樣一項(xiàng)事業(yè):在把握到時(shí)間視野之下,用對時(shí)間的思考來考察雕塑活動(dòng)或藝術(shù)創(chuàng)造行為本身的時(shí)間性。

這是對雕塑藝術(shù)所屬特性,在認(rèn)識論上的一次巨大轉(zhuǎn)向。此轉(zhuǎn)向意味著,空間已不再作為藝術(shù)家創(chuàng)造活動(dòng)與作品環(huán)節(jié)的本質(zhì)規(guī)定,恰恰相反,正是在創(chuàng)造行為之中,人生此在的時(shí)間性得到實(shí)施。人的各種可能性,精神的各種可能性,生存的現(xiàn)實(shí)與可能性,正是借以創(chuàng)造行為,突進(jìn)到了開放的時(shí)間域之中去。于是,雕塑創(chuàng)作,不再僅僅意味著三維空間的構(gòu)型,更為準(zhǔn)確的說,它就是時(shí)間領(lǐng)域中的生存事件本身的當(dāng)下在場與具現(xiàn)——作品向我們顯示出了這樣一件事情,即如果要說有什么東西是絕對必然的,那么這就是在時(shí)間和自然中的偶然性本身。

許爾純? 作品

這種對雕塑的理解與把握,更進(jìn)一步說,也是對藝術(shù)實(shí)踐的理解和把握。把時(shí)間性作為藝術(shù)實(shí)踐的核心,意味著將雕塑和其他的藝術(shù)類型創(chuàng)作,都把握為一種創(chuàng)生事件。時(shí)間,其實(shí)就指涉了事件。正是從這個(gè)起點(diǎn)出發(fā),作為事件的藝術(shù)創(chuàng)生行為,才消弭或無視了各種藝術(shù)類型的邊界,即瓦解掉了各種特殊藝術(shù)類型的規(guī)定性和邏輯范疇。換句話說,解分化的行動(dòng),通過綜合設(shè)計(jì)得到了實(shí)施。

這就意味著,“在藝術(shù)中,那些構(gòu)成了客體的可感的質(zhì)既不通向任何客體,又是自在的。藝術(shù)的這種方式就是感覺本身的事件,也就是美學(xué)事件。”[1] 一方面,如果說“時(shí)間是平庸的沙漏”,那么,存在的真相也是含混與曖昧的,這一真相是可能性與不確定性的聚合交融與發(fā)散彌漫。然而,世界并不是某種位于思想之外,等待著我們?nèi)ピ佻F(xiàn)的東西。我們既不可能將思想與生命相割裂,也不能將思考世界的行為和世界自身相分離。精神,創(chuàng)造著它自身的不同世界。另一方面,人生此在總是散落飄零在它的世界中,但生存最富于戲劇性的基本現(xiàn)象卻是,它具有一種源初性的肯定性強(qiáng)力存在。通過一種自明性的沖擊,一種真正的感受之瞬間,這種強(qiáng)力會(huì)把散落飄零的人生此在之各環(huán)節(jié)重新收攏并聚集。

當(dāng)藝術(shù)創(chuàng)造發(fā)現(xiàn)了事件和意義就是時(shí)間的綻放之際,它就可以使人對搏動(dòng)中的時(shí)間心臟進(jìn)行更加敏銳的感覺。在時(shí)間中,時(shí)間的心臟就是“此刻”與“瞬間”。這種眼下的瞬間,就是決斷性的視域,它使行為的整個(gè)處境展現(xiàn)出來,并保持開放。對于藝術(shù)創(chuàng)造而言,這種對眼下瞬間的進(jìn)入,以及強(qiáng)制創(chuàng)作者做出創(chuàng)造決斷的人生事實(shí),就構(gòu)成了人生此在本己的基礎(chǔ)可能性。

朱峰? 作品

思想創(chuàng)造的世界是概念的平面,這一狀況就要求著思想必須保持著向生命的開放。藝術(shù)創(chuàng)造的世界是感受和感知,這一狀況就要求著藝術(shù)必須保持著對可能性的開放。可能性的世界,是意義從混沌中涌現(xiàn)的不確定性世界;而這一世界,在時(shí)間之中得到開啟。

對于三位藝術(shù)家的抽象雕塑,如果我們把自己的眼睛托付給他們,我們凝視他們呈現(xiàn)的作品,那么我們就好像尾隨靈性的蹤跡,只是為了看到我們的觀看在此之前依然無法接近的不可見者。感覺、感受、音樂律動(dòng)、時(shí)間的重組,諸如此類的不可見者,必須通過造型和空間結(jié)構(gòu)來轉(zhuǎn)化為可見者的出場。正是在這種轉(zhuǎn)化之中,轉(zhuǎn)化顯現(xiàn)為創(chuàng)造。而這些作品,則展露為一種絕對原初的現(xiàn)象,最新揭示的現(xiàn)象,沒有先決條件或者譜系,突然強(qiáng)行出現(xiàn),以至于突破此前已經(jīng)認(rèn)定的可見者的界限,而反向指示著那些不可見者的淵源。于是,借助每一件作品,藝術(shù)家把另一種現(xiàn)象加給可見者的不確定的川流。他完成世界,正是因?yàn)樗麤]有模仿自然。在作品中,不可見者被接受而不是被生產(chǎn)。因?yàn)椋兇獾氖挛铮瑑H僅源自于它固有的不可見性,源自于“無”。

許燎源? 作品

而當(dāng)物性材料在發(fā)出呼喚之前,就已經(jīng)有一個(gè)純粹形式的呼喚了。物感,就是被這個(gè)純粹形式的呼聲所喚醒,所擊中,所驚詫。這個(gè)純粹形式的呼喚,不是來自于存在,而是來自于存在的可能性與潛能。作品被把握為一種現(xiàn)象由其自身給出自身。這個(gè)純粹形式的呼喚,不是來自于存在,而是來自于存在的可能性與潛能。作品,就此被把握為一種現(xiàn)象由其自身給出自身。在此自身給予中,作為現(xiàn)象的作品是不可以被預(yù)先定義的,而只能在作品與觀者的交互性關(guān)系中得以識別。由于交互關(guān)系的流動(dòng)、變異和不確定性,這一被識別而出的意義,就始終是處于發(fā)生、生長、衍變、隱沒和消解的過程中。從而,被純粹形式的呼聲所呼喚的人,只能去接受或記錄被呼喚的具體事實(shí)。這個(gè)事實(shí)就是:存在的可能性,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于人的自我認(rèn)識與存在本身。

于是,呈現(xiàn)在我們眼前的三位雕塑家的作品,就像巴什拉所說,“但愿每位讀者在此選擇自己命運(yùn)的礦石……;每個(gè)人都找到其中生長著與他相關(guān)的巖石洞穴;每個(gè)人打開水晶球——隱藏在冰冷的卵石下的秘密核心。倘若他善于挑選,倘若他聽了墨的預(yù)言旨意,他就會(huì)得到夢想的奇特啟迪”。[3]這,就是夢想的權(quán)利與元素的化學(xué)。

[1]伊曼努爾·列維納斯:《從存在到存在者》,吳蕙儀譯,南京:江蘇教育出版社,2006年,第60-61頁。

[2] 參閱:呂迪格爾·薩弗蘭斯基:《海德格爾傳》,靳希平譯,北京:商務(wù)印書館,1999年,第233-242頁。

[3]加斯東·巴什拉:《夢想的權(quán)利》,顧嘉琛、杜小真譯,上海:華東師范大學(xué)出版社,2013年,第75頁。

三

當(dāng)感性的力量在作品中得到釋放之際,作品本身卻并非是單純的感性游戲,而是感性與智性的共振。在這共振中,身體與意識共同作用,將作品推到了感知與認(rèn)識的尖銳鋒利的刀刃之上。不過,除了那些“表達(dá)感受”的雕塑作品之外,令我感興趣的還有,三位藝術(shù)家的雕塑作品及其藝術(shù)實(shí)踐,在藝術(shù)理論以及藝術(shù)史領(lǐng)域所蘊(yùn)含的巨大認(rèn)知潛能。

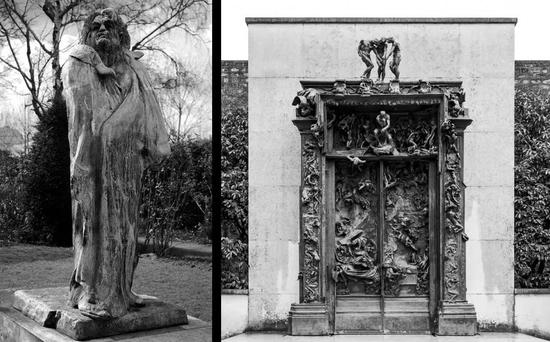

我們知道,雕塑的創(chuàng)作傳統(tǒng)并非一成不變,它的邏輯也曾一度式微。19世紀(jì)晚期,人們見證了紀(jì)念碑日趨衰落的邏輯。以羅丹的《地獄之門》和《巴爾扎克》為例,它們象征了雕塑的過渡階段。雕塑在超越了紀(jì)念碑創(chuàng)作邏輯的限制后,進(jìn)入了所謂的負(fù)狀態(tài),即一個(gè)無位置感、無歸屬感、無方位感的空間。進(jìn)入現(xiàn)代主義領(lǐng)域的雕塑,一方面反映了失落的方位感,并行使著強(qiáng)烈的自我指涉功能;另一方面,通過展示自身的材質(zhì)和制作過程,則宣告了主體意識。[1]但是,大約在1968—1970年間,一大批藝術(shù)家同時(shí)意識到思考擴(kuò)展場域的必要性或壓力,美學(xué)實(shí)踐的領(lǐng)域拓寬了,繪畫和雕塑的學(xué)院限制或現(xiàn)代主義教條被打破了。在西方,一個(gè)又一個(gè)的雕塑家,包括羅伯特·莫里斯、羅伯特·史密森、理查德·塞拉等人,都面臨著這樣一個(gè)局面,即它的邏輯基礎(chǔ)不再是現(xiàn)代主義的邏輯。

羅丹的《巴爾扎克》和《地獄之門》

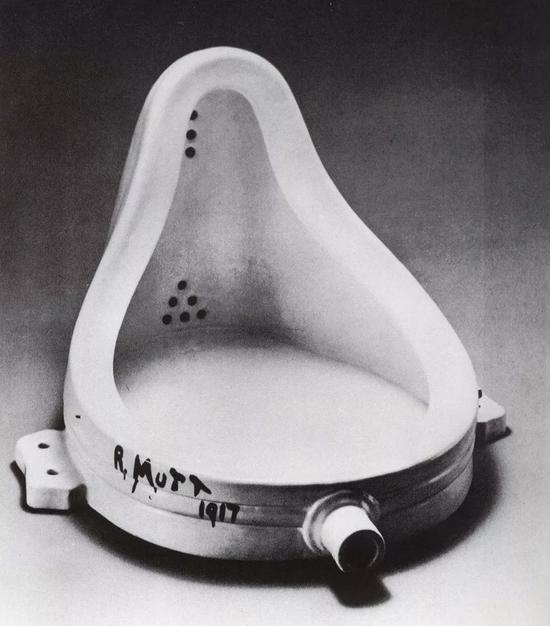

對于這條路徑,丹托通過他的藝術(shù)形而上學(xué),證明了藝術(shù)并非是一個(gè)知覺性概念。無論是杜尚的《泉》,還是沃霍爾的《布里洛盒子》,它們作為現(xiàn)成品的裝置藝術(shù)與其現(xiàn)實(shí)世界中的對應(yīng)物之間的差異,在知覺上是不可分辨的。所以,在丹托看來,使得某物成為藝術(shù)品的,是某種不可見的東西,是那個(gè)被稱之為藝術(shù)世界的意義領(lǐng)域。只有當(dāng)某物的意義是在相關(guān)性中獲得界定的,并且只有當(dāng)它以某種合適的形式體現(xiàn)了或闡明了它所關(guān)于的東西,某物才是一件藝術(shù)品。這種思路,就突破了格林伯格所展開的關(guān)于現(xiàn)代主義藝術(shù)的經(jīng)典敘事。格林伯格把現(xiàn)代主義藝術(shù)看做是一種關(guān)于藝術(shù)定義的反思探索,即藝術(shù)家通過創(chuàng)作,來體現(xiàn)媒介自身的本質(zhì)特性。而在丹托看來,杜尚通過《泉》、沃霍爾通過《布里洛盒子》,都表明了,藝術(shù)可以與任何現(xiàn)成品是一樣的。這樣一來,杜尚之后的藝術(shù),在一定程度上就可以看成是對現(xiàn)代主義藝術(shù)自律性規(guī)定所進(jìn)行的瓦解,不過,這一瓦解之后的走向,卻在很多時(shí)候走向了觀念、體制和文化。然而,這些作品的“藝術(shù)實(shí)踐不是由雕塑這個(gè)特定的介質(zhì)來界定的,而是由建立在一系列文化術(shù)語之上的邏輯性操作來加以定義。”

杜尚 《泉》

沃霍爾《布里洛盒子》

正是在這種邏輯中,杰夫·昆斯和海姆·斯坦巴克等藝術(shù)家,發(fā)展出了一種命名為“商品雕塑”(Commodity sculpture)的作品。這類作品“常常采用類似于產(chǎn)品的系列化模式,以藝術(shù)史上從未有過的方式,將它們與我們這個(gè)由商品與圖像組成的體系化世界聯(lián)系起來。這種產(chǎn)品的系列化模式,引出了一種不同的消費(fèi)形式,其消費(fèi)對象不是商品的用途或圖像的意義,而是它作為一個(gè)符號與其他符號的差異;而我們所崇拜的正是這種差異:‘物品的種種人工的、差異性的、被符碼化的、體系化了的特點(diǎn)’。”[3]商品雕塑,比如許爾純那五件運(yùn)動(dòng)鞋的設(shè)計(jì)作品,就是在對商品的挪用中,陌生化了物品,并以設(shè)計(jì)、造型和符號,置換掉了商品的現(xiàn)成品屬性。而從綜合性創(chuàng)造力的角度來看,進(jìn)行無邊界的設(shè)計(jì),至少意味著兩件事情:藝術(shù)邊界的消弭,通過藝術(shù)作品和設(shè)計(jì)作品,一方面為生活創(chuàng)造了一個(gè)全新的感知世界,另一方面也是對藝術(shù)邏輯和慣例的根本反思與突破。在這種特殊的雕塑作品中,藝術(shù)、設(shè)計(jì)與商品融為一體,提供出基于欣賞的消費(fèi);通過材質(zhì)的再加工和局部變形,顛覆了由杜尚所開啟并經(jīng)由沃霍爾所推進(jìn)的現(xiàn)成品與藝術(shù)之關(guān)系的路徑。并非是在風(fēng)格矩陣的域界中一種新型風(fēng)格的出場并由于相關(guān)性而被認(rèn)之為藝術(shù),而是風(fēng)格矩陣本身的失效與瓦解。消彌藝術(shù)的邊界,不只是一種修辭、一種實(shí)踐,它更是物感主義藝術(shù)實(shí)踐的形而上學(xué)力量。

杰夫·昆斯? 作品

海姆·斯坦巴克 作品

許爾純? 作品

這種藝術(shù)形而上學(xué)的任務(wù),“不是解釋世界或揭示其可能性之諸條件,而是闡述一種世界經(jīng)驗(yàn)、一種與世界的關(guān)聯(lián),它們先于有關(guān)世界的一切思想,當(dāng)此之時(shí),一切都改變了。自此以后,人身上存在著形而上學(xué),這一點(diǎn)無法再關(guān)聯(lián)于超乎其經(jīng)驗(yàn)性存在的某個(gè)東西,如上帝、意識。正是在他的存在本身里,在他的愛里,在他的恨里,在他的個(gè)體歷史或集體歷史里,人是形而上的。而形而上學(xué)也不再像笛卡爾說的那樣,是每個(gè)月花幾個(gè)小時(shí)來從事的事務(wù);而是像帕斯卡爾所認(rèn)為的那樣,存在于最微弱的心跳里。”[4]

換言之,這種嶄新的藝術(shù)形而上學(xué),因?yàn)椴﹦?dòng)于此在生存的微弱心跳里,也就從被命名為“時(shí)間之隙”的此刻、瞬間和偶然中,一躍而出,并終將與世界相遇。

[1] 羅莎琳·克勞斯:《擴(kuò)展領(lǐng)域的雕塑》,見《前衛(wèi)的原創(chuàng)性及其他現(xiàn)代主義神話》,周文姬、路玨譯,南京:江蘇鳳凰美術(shù)出版社,2015年,第224-233頁。

[2]中譯參閱:同上書,第232頁。

[3]哈爾·福斯特:《實(shí)在的回歸:世紀(jì)末的前衛(wèi)藝術(shù)》,楊娟娟譯,南京:江蘇鳳凰美術(shù)出版社,2015年,第118頁。

[4] 梅洛·龐蒂:《意義與無意義》,張穎譯,北京:商務(wù)印書館,2018年,第30-31頁。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號