改革開放的崢嶸歲月,使中國社會面貌發生翻天覆地的變化,也給中國文藝帶來有目共睹的繁榮。安徽文藝踏著時代變革的鼓點,在改革開放40年異彩紛呈的旅程中,既留下開拓前行的領跑記錄,也呈現不懈奮斗的跟跑身影,與全國各路文藝大軍一起參與反映40年波瀾壯闊的時代進程,在不同階段表現出不同特點和追求。

黃梅戲《女駙馬》劇照

勇破禁區,為改革開放鼓與呼

安徽是中國改革開放的先行地區。不論是鳳陽縣小崗村農民按下“大包干”紅手印拉開農村改革的序幕,還是蕪湖市個體戶年廣九經營“傻子瓜子”成為私營經濟的領頭雁,江淮兒女以敢闖敢試的大無畏精神,撬開舊體制板結的土壤,為乍暖還寒的早春大地抹上一片生機勃勃的綠色。安徽作為中國改革開放的發軔地,不僅在農村改革和民營經濟發展方面走在全國前列,文藝領域也有諸多方面開全國風氣之先,推動了思想解放和改革開放的進程。

粉碎“四人幫”之初,百廢待興。安徽省委以非凡的魄力,于1978年5月舉行安徽省文藝工作者會議,當時省委書記萬里到會并講話,在全國率先恢復安徽省文聯工作。1979年2月,安徽省委又作出《關于堅決推倒“文藝黑線專政”論,為安徽省文聯徹底平反的決定》,為安徽文藝界聚合力量,重整隊伍,撥亂反正,開創了新局面,解除了架在文藝家身上的枷鎖,極大地調動了廣大文藝工作者的積極性。在那呼喚和播灑文藝春天的日子里,安徽文藝如久蓄的堤壩開閘放水,于理論和創作兩方面都出現令人矚目的井噴現象。

1977年3月,上海《解放日報》《文匯報》發表《評反革命兩面派姚文元》的長篇文章。評論家蘇中認為該文以“左”批“左”,在立論和觀點上都存在嚴重錯誤,化名李文群撰寫《一個值得注意的傾向》一文,在《安徽文學》 7月號上發表。此文被視為“粉碎‘四人幫’后第一個內部爭鳴的聲音”,被時任中宣部副部長的賀敬之轉至《人民日報》內參刊發,引起廣泛關注。當時文藝界許多刊物尚沒有復刊,《安徽文學》從1977年1月至1981年底,每期拿出約20 %的版面刊發評論文章,在反復討論選題的基礎上,對文藝界流行的諸多錯誤觀念逐個清理批駁,以一批又一批有質量有鋒芒的文章,為文藝界撥亂反正、解放思想沖鋒陷陣,成為當時理論評論界倚重并產生較大影響的重要陣地。

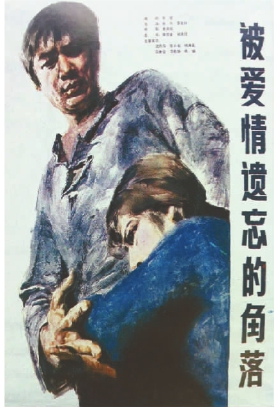

破除思想理論上的禁錮,促進了文藝家的思想解放,也極大地釋放了他們的創作激情。安徽文藝家紛紛奔赴皖東大地、皖南山區,奔向千百萬義無反顧投身改革洪流的農民之中,創作出一批批具有較高思想水準和藝術魅力的作品。小說領域,魯彥周的《天云山傳奇》、張炫的《被愛情遺忘的角落》、祝興義的《抱玉巖》、劉克的《飛天》、肖馬的《鋼銼將軍》等,都是產生較大反響的精品力作。《天云山傳奇》和《被愛情遺忘的角落》除分別獲得全國優秀中篇小說、優秀短篇小說獎項以外,被改編成電影后還獲得“金雞獎”“百花獎”等大獎。詩歌領域,1981年全國優秀詩歌評獎獲獎者總共35人,安徽占6人,公劉的《仙人掌》、韓瀚的《重量》、劉祖慈的《為高舉的和不舉的手臂歌唱》、梁小斌的《雪白的墻》、梁如云的《湘江夜》、張萬舒的《八萬里風云錄》等詩作,都是在反思“文革”教訓的同時,表達對未來美好生活的憧憬和向往。報告文學領域,江流、溫躍淵等于1981年初就一頭扎進小崗村深入采訪,將當年偷偷摸摸、瞞上不瞞下的改革壯舉,凝聚成一行行滾燙的文字,成就了他們在全國最早反映鳳陽農村改革的報告文學《春回皖東》《鳳凰展翅》,以及溫躍淵最早記錄小崗人按下紅手印的作品《風雨小崗村》。張鍥的《熱流》更是以大特寫的手法,全景式反映波瀾壯闊的農村改革及其深遠意義,獲得全國優秀報告文學獎。

電影《被愛情遺忘的角落》海報

改革開放的第一個10年,安徽文藝不僅在文學領域有一批小說、詩歌、散文、報告文學等在全國大放異彩,而且在美術、戲劇、音樂、攝影等領域,發起和開展多種具有突破意義的學術研討活動,涌現出不少反映時代變革和人民生活的優秀作品。1984年安徽舉辦“紀念漸江逝世320周年國際學術研討會”暨“新安畫派名家名作展覽”,來自美國、英國、日本及中國臺灣、香港地區的美術史論家、畫家300余人到會觀展研討。1985年4月,中央美院與中國美協安徽分會在涇川山莊舉行“油畫藝術討論會”,吳作人、吳冠中、艾中信、羅工柳等60余位名家暢所欲言,對美術界思想解放、觀念更新產生重大影響。這些學術活動都對安徽美術家開拓視野,探索創新發揮積極作用,在第六、七、八屆全國美展等重要大展中,安徽美術都取得不俗的佳績。

立足現實,發掘傳統底蘊和時代特色

如果說上世紀80年代安徽文藝在思想解放的時代潮流中,著力為改革開放鼓與呼,著力開拓新的思維空間,進行多種藝術形式的探索并取得豐碩成果,那么步入90年代以來,安徽文藝則更多立足江淮大地,在挖掘地域傳統文化資源,表現社會生活豐富性和多樣性等方面,呈現多元化發展的格局。

上世紀90年代以后,伴隨中國社會由計劃經濟向市場經濟轉型,文藝領域以大眾文化為主體的文化消費市場快速形成,對文藝生產者的審美經驗、價值觀念及創作策略等都產生不可低估的影響。安徽文藝面對紛繁多變的社會生活,在吸收西方文藝思潮和藝術營養的同時,注重挖掘地域文化底蘊,逐漸形成表現歷史和現實,彰顯安徽特色的藝術風貌。老一輩文藝家魯彥周、鮑加等堅持現實主義精神,辛勤耕耘,佳作不斷,如魯彥周的長篇小說《梨花似雪》《雙鳳樓》及諸多中篇小說等,均達到較高的思想深度和藝術水準。中青年作家季宇的中篇小說《當鋪》、長篇小說《徽商》《新安家族》,許輝的中篇小說《焚燒的春天》《夏天的公事》,許春樵的中篇小說《一網無魚》《找人》及長篇小說《放下武器》《男人立正》,李平易的“房四寶”小說《巨硯》《斷墨》《白紙》等,都是立足安徽一方熱土,或從皖南商埠古鎮、或從皖北平原鄉村挖掘人物和故事,在圈內圈外獲得良好反響的作品。

在美術界,安徽版畫家上世紀80年代中后期就提出“新徽派版畫”概念,以師松齡為代表的版畫家群體創作了一系列精彩表現黃山雄姿和風光的作品。世紀之交的2000年初,美術界舉行安徽美術發展研討會,經過反復思考和研究,打出“新徽派美術”旗號,將“關注時代生活,體現地域特色,弘揚徽派傳統,重鑄世紀輝煌”作為安徽美術的發展戰略。于此前后,“ ‘黃山風’中國畫作品展”在中國美術館舉辦,“安徽當代中國畫展”在廣東美術館舉行,“第16屆國際美術大會”及“首屆安徽省油畫家作品提名展”“徽墨百家中國畫邀請展”“新徽派版畫赴法作品回國匯報展”等眾多展覽在安徽合肥舉行,安徽美術家創作的不少作品脫穎而出,廣受注目。

在戲劇界,安徽作為戲曲大省,更是立足本土資源,提出“打好徽字牌,唱響黃梅戲,舞紅花鼓燈,建設文化強省”的發展戰略。安徽戲曲演員人才輩出,群星璀璨,先后有馬蘭、黃新德、李龍斌、董成、韓再芬、吳亞玲、蔣建國、周媛媛、王丹紅等14位演員獲中國戲劇表演最高獎“梅花獎”。《奇債情緣》《柯老二入黨》《劉銘傳》《徽州女人》《孔雀東南飛》《逆火》《風塵女畫家》等劇目參加歷屆中國戲曲節并獲得多個獎項。將黃梅戲改編后拍攝的電視劇更是成績喜人,不僅數量多達59部230多集,其中27部佳作在“五個一工程”獎、“飛天獎”“金鷹獎”評獎中蟾宮折桂。

電視劇《徽州女人》劇照

深入基層,以人民為中心守正創新

新世紀以來,特別是黨的十八大以來,安徽文藝界學習貫徹習近平總書記在文藝工作座談會上的講話精神,組織動員文藝家深入生活,扎根人民,開展“我們的沃土我們的夢——安徽省千余名文藝工作者下基層采風”主題實踐活動。文藝工作者走出個人的“小生活”,走向社會的“大生活”,在下基層乃至扎根基層過程中,更加準確、更加真切地把握時代的脈搏,感受人民的快樂和疾苦,做到習近平總書記所要求的“歡樂著人民的歡樂,憂患著人民的憂患”。各藝術門類的藝術家崇德尚藝,立志做“有信仰、有情懷、有擔當”的新時代文藝工作者,都在“下基層”的過程中端正創作方向,與社會共奮進,與人民同呼吸,創作出激蕩時代風云、散發泥土芳香的精品佳作。

在文學領域,季宇的長篇紀實文學《淮軍四十年》、中篇小說《最后的電波》,許春樵的長篇小說《屋頂上空的愛情》、中篇小說《麥子熟了》,洪放的長篇小說《百花井》、中篇小說《菩薩蠻》,潘小平、曹多勇的小說《美麗的村莊》,劉鵬艷的中篇小說《紅星糧店》,李云的中篇小說《伏羊咩咩》,趙宏興的中篇小說《父親的土地》,余同友的短篇小說《霧月的灰馬》等,都是思想性和藝術性兼善、獲得普遍好評的作品。苗秀俠、曹多勇扎根淮北鄉村創作的長篇小說《皖北大地》《淮水謠》,堪稱“帶著任務下去,載著成果上來”的豐碩成果。不久前揭曉的第七屆“魯迅文學獎”,除陳先發的詩集《九章》獲得大獎外,還有李鳳群的短篇小說和胡竹峰的散文集分別獲得該獎提名。

在美術領域,安徽省美協在舉行一系列深入基層采風活動的同時,還加強了與國內外美術界的交流,與上海美協共同舉辦的“新海派·新徽派——中國畫名家邀請展”在上海和合肥兩地展出,還在美國華盛頓舉行了“徽風——中國安徽新徽派美術赴美作品展”,與中國美協合作舉行“翰墨丹青畫江淮——‘生態文明安徽行’中國畫名家看安徽”活動等。通過走出去、請進來,安徽省美術家與省外名家一起描繪五大發展美好安徽建設的火熱實踐,表現安徽各方面取得的突出成績。今年5月,在中國美術館舉行的“新時代·新徽派——安徽書畫40年精品晉京展”,是改革開放以來安徽書畫藝術成就的集中展示,凸顯了新徽派繪畫和書法創作的新高度。

其他如安徽省攝協、音協、舞協、文學院等,在紀念中國共產黨成立95周年和紅軍長征勝利80周年之際,組織文藝家深入大別山區,開展以“金寨紅”為主題的采風活動,推出《有一種紅叫金寨紅》大型原創作品集等一批贊美、謳歌革命奉獻精神的作品。在國家重大項目“引江濟淮”工程啟動后,安徽省文聯又引導各協會文藝家走進淮河流域,開展“大淮河”采風活動,了解新中國成立以來波瀾壯闊的治淮畫卷和“引江濟淮”工程情況,展現淮河沿岸經濟社會發展新變化,創作出《淮水新話》《親親長臨河》《晨曦——引江濟淮工地掠影》等頗受好評的作品。

本文首發于2018年12月19日《中國藝術報·慶祝改革開放40周年特刊》第14版

(作者:錢念孫,中國文藝評論家協會理事,安徽省文藝評論家協會主席、安徽省中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號