藝術簡介

李運熙,男,1952年臘月生于山東日照。1976年師范畢業后到了西藏。為中國書法家協會第五、六屆理事。中國美術家協會會員。西藏書法家協會副主席兼秘書長,西藏書畫院副院長。國家一級美術師。作品《中尼友誼之路》(中國畫)參展文化部、中國美術家協會主辦的慶祝中國共產黨成立60周年全國美術作品選展。《夏爾巴的喜悅》(中國畫)參展由國家民委、中國美術家協會舉辦的全國少數民族地區美術作品展覽。《雪山賦》(中國畫)入選第八屆全國美術作品展覽。《風景這邊獨好》(中國畫)特邀參展“2008奧林匹克美術大會”。書法作品參展:全國第八、九、十一屆書法篆刻作品展覽,第三屆中國書法蘭亭展,中國書法家協會會員優秀作品展,第八屆、十屆、十一屆國際書法交流大展等多項展覽。舉辦過個人書畫展,多家報刊介紹,出版有《李運熙作品集》。書畫作品為中國美術館、中央檔案館、吉林省美術館、天津美術館、貴陽美術館、甘肅省圖書館等多家單位收藏。評為中國書法家協會第二屆德藝雙馨會員。中國書法進萬家活動先進個人。授予紀念中國書法家協會成立三十周年“貢獻獎”。

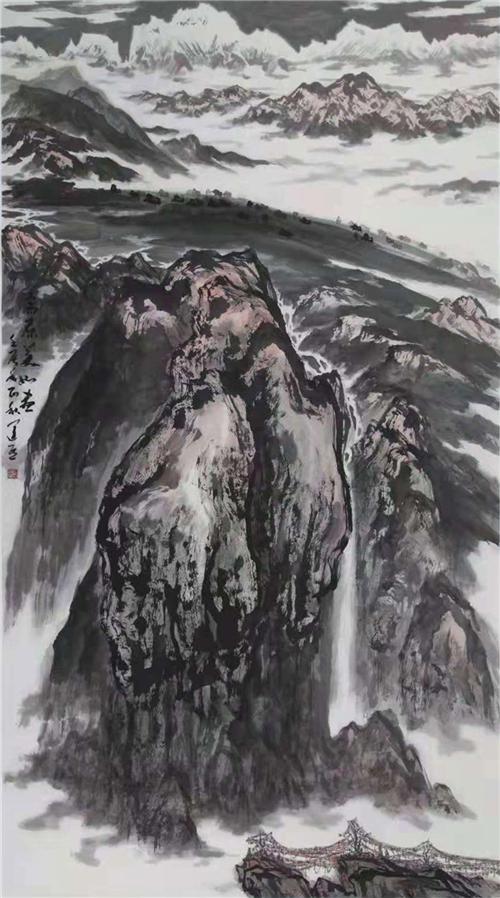

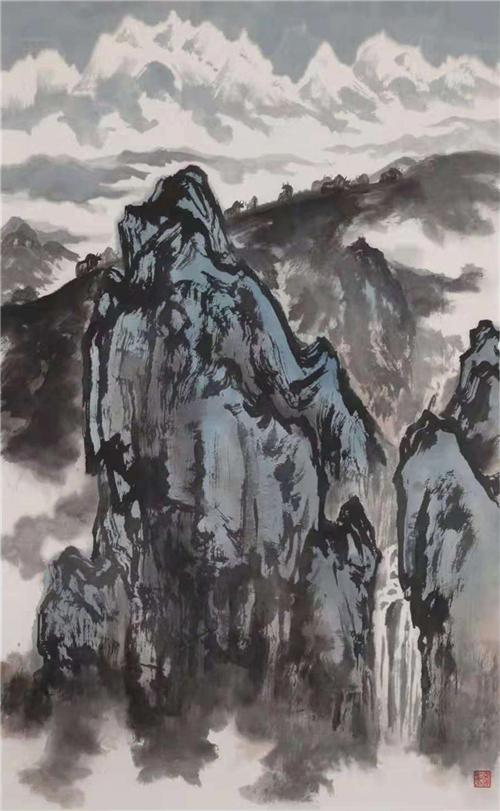

《高原美如畫》180×96cm 2012年

西藏的山與我

李運熙

當中國地形圖在小學老師的手中徐徐展開,繼而平整的掛在黑板前的時候,一雙天真的眼睛就盯上了那塊紅瑪瑙色的版塊,中間鑲嵌著的乳色小塊更引頸而視,從此,在我的心靈中,那塊誘人的充滿神秘感的西藏再也無法抹去。每當珠穆朗瑪峰這座銀塔閃現時,便不由自主,熱血澎湃,心馳神往。

《雪域滄桑》96×180cm 2004年

1976年日照師范畢業后,24歲的我癡情地走進了這塊雪山環繞的地方——西藏。

當時進藏,走的是青藏公路。途徑昆侖山、唐古拉山和念青唐古拉山。由于這年九月是個悲痛的季節,心情格外的沉痛,只見山色迷迷茫茫,潔白的雪山也變得灰灰蒙蒙;繚亂的云山廝纏在一起,濃云重得像山,遠山又淡的像云,若隱若顯,時遠時近,是山是云,分辨不清。難道這就是童年的夢嗎?

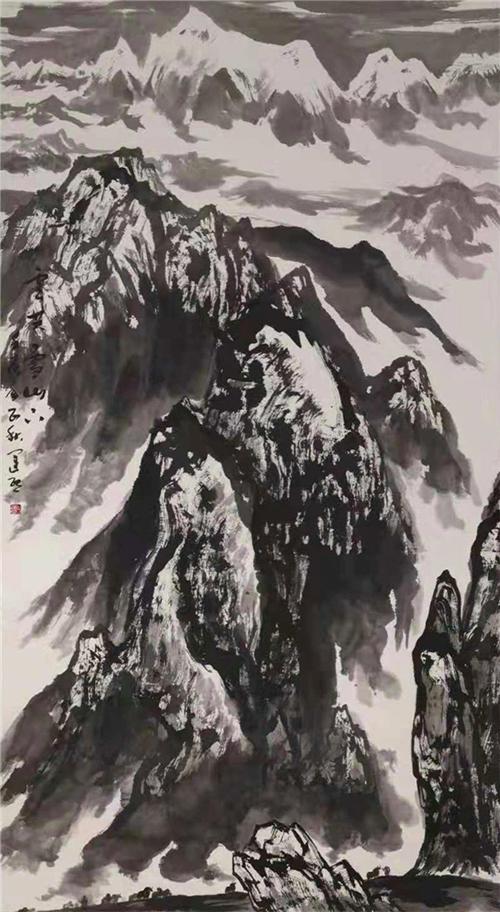

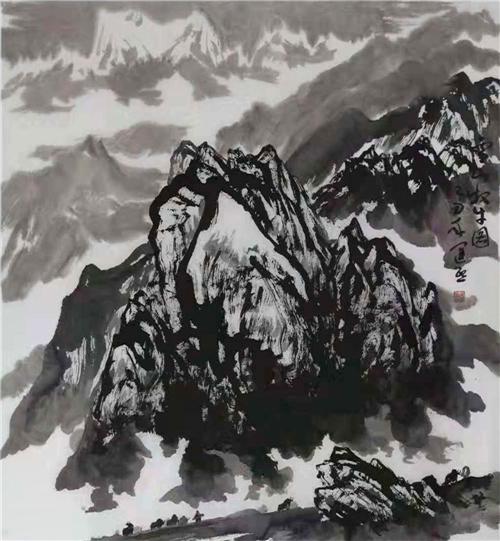

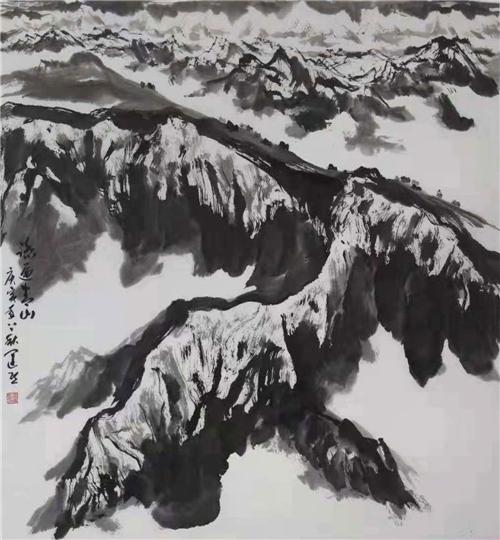

《高原重重疊疊山》80×243cm 2012年

數天的顛簸,終于到了拉薩。爾后又在一個漆黑漆黑的黎明前,乘車前往日喀則。天漸漸放亮了,山體逐漸顯出了輪廓。大車飛馳在雅魯藏布江大橋上,擦掉玻璃上的白霜,朝前望去,是曲水山。從山下到山上十幾公里的路,車搖晃著爬行了一個多小時。在山上舉目遠望,太陽穿透濃云,給這靜靜的群山投下條條光幅,道道山嶺向大地鋪展開來,乳白色的浮云在映紅的山體腳下漫游;幽深的峽谷里傾瀉著百年冰水,巍峨的山嶺上覆蓋著積存萬年的白雪;山體一起一伏,蒼茫如海;山峰山脈,重重疊疊,一層又一層,除卻山,還是山;那種闊大使我感到敬畏。西藏的山第一次給我留下如此的印跡。

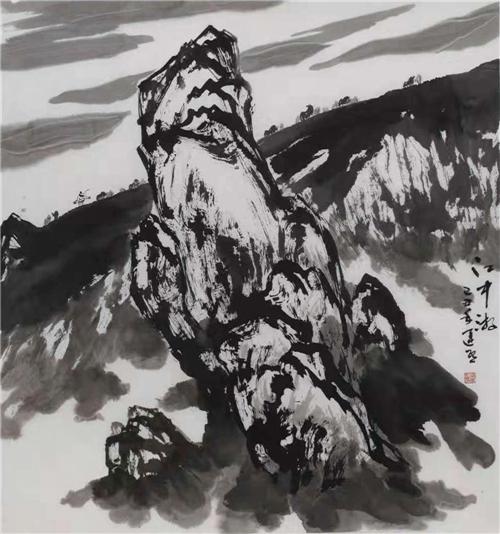

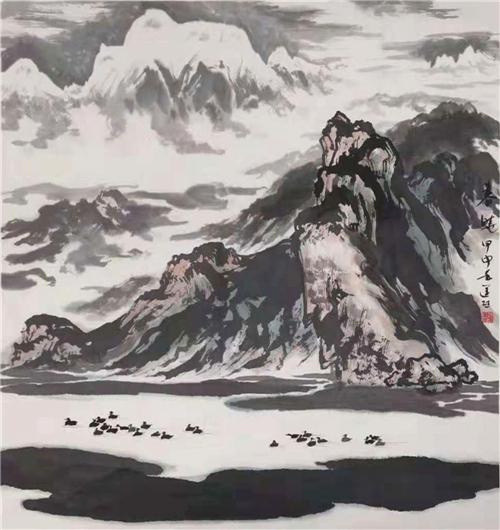

《江中游》95×89cm 2009年

那天,我來到雅魯藏布江與年楚河的匯流處,沿著山坡在明暗交界線上盤旋而上,待登上山頂向四周望去,竟然發現一派汪洋大海。海里騰起一條條巨龍,還有無數把銀劍刺出翻滾的海浪。海水猛然瀉退了,于是,一迢迢巨龍凝固成了條條山脈,一把把銀劍凝固成了座座雪峰。這不就是一幅巨大的水墨山水畫嗎?看到這神奇壯美的山色,誰能視若無睹,無動于衷呢?

驀地,被濃霧侵濕了全身的我侗開了一扇通向未知境界的大門,我要畫西藏的山,我要用中國畫為西藏的山川傳神!

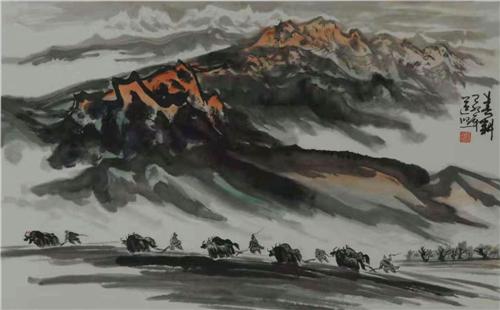

《春耕》59×97cm 1999年

我被分配在日喀則地委宣傳部從事文化宣傳工作。我不是學美術專業的,當時,在這方面人才奇缺的日喀則,我竟成了出類拔萃的“畫家”。雖然我愛好美術,卻從沒有觸摸過宣紙。要用中國畫表現西藏的山,似乎是不可思議的。況且我與高原山體的意境,神韻,高度相距遙遠,而且年紀已到三十。但是,我想我已被高山的雪水滋潤了多年,我腦海內堆滿了山的影子,大山在我靈魂深處已經隆起。世界第一高峰就挺立在我的身旁,一種神圣牽動著我的心靈。

《云共雪山下》180×96cm 2012年

于是,我背起了畫夾,把自己交給了西藏的山。雖然為自己的做法而戰栗,還是一意孤行,直奔著喜馬拉雅山脈一步步地走去,開始了漫長的跋涉。踩過一塊快卵石,跨過一條條溝壑,踏過一片片草地,趟過一道道河流,馬不停蹄,日夜兼程。走呀走,卵石越來越大,溝壑越來越深,草地越來越寬,河流越來越急……

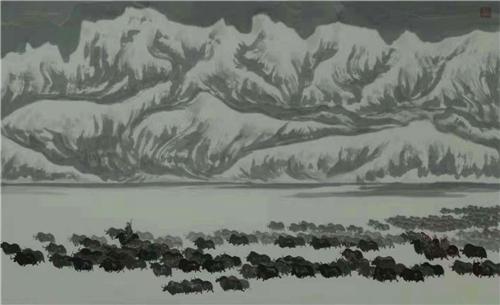

《高原天地闊》48×180cm 2012年

我顫抖著依附著山石,欲倒又起,立穩腳跟,凝眸遠望,群山巍巍,似乎向我召喚,我不能心回意轉,我畫了一幅作品為自己加勁。該作品被當時西藏一家著名的雜志刊登在封底,畫面上如同鋸齒的閃電滑坡天空,墨云翻滾,狂風暴雨席卷著草原,經幡被狂風撕碎,大地似乎被剝掉一層皮。此中一頭牦牛竭盡全力地挑著角,頂著襲來的暴風雪,在頑強地前行著。它給了我這么一股倔勁,無論遇到多大的困難,在登攀的山路上百折不回。

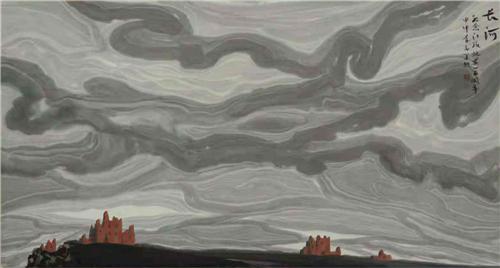

《長河》96×180cm 2006年

1983年,從山東藝術學院進修結業返藏時,毅然將飛機票退掉,改乘北京牌汽車,當時路況還是很差,從成都日夜兼程顛簸了九天到了日喀則。行程雖只有五千里,可謂穿行在山的海洋之中,飽覽了一座無奇不有的山川博物館,那風貌足以使傳統山水畫的所有畫法技窮。面對川藏路上一幅幅雄奇、渾厚、絕倫無比的自然山水畫卷,百感交集,情思聯翩……

《春曉》95×89cm 2004年

于是提筆蘸墨,將已印在腦海中的大山構筑在宣紙上。1989年秋,在西藏體育館舉辦了個人《金橋》畫展。其中展出的《川藏公路萬里圖》長卷,長176尺。在展廳,上上下下,來來回回,我凝視著掛在展廳的一幅幅作品。只覺得山體在徐徐下降,我的影子在山坡上逐漸伸長,山勢愈加陡峭。回首俯瞰那翻過的座座山巒,規矩地排列著,同古人詩句中描繪的青綠山水如出一轍。山川回蕩著祖先的樂調,籠罩著一片宇宙初創期一樣的傳說。四周的一切都在沉睡中,既聽不到小鳥的啁啾,也聽不到溪流的喧嘩,山谷里萬籟俱寂。再回首,云遮斷歸途,筆竭墨盡,進退維谷。

《雪域高原》95×89cm 2004年

只得再取一紙來,除舊布新,左轉右折,合沓而進。漫過渾圓的山坡,翻過浸染的山梁,移過犬牙交錯的巨石,穿過縱橫奇狀怪樣的崖石,盡而感到喜馬拉雅山體綿綿而遙遙……

山悠悠,任憑你把我帶到地角天邊。

雨后的山,別是一番韻味。夜雨把山石沖洗的格外明凈,山體顯得越發透明。山坡上的小草有力地推開陳舊的黃桿枯葉,奮力地抽出了嫩芽。

《高原山水圖》96×180cm 2007年

山體在陽光的嫵媚下又騰起了熱浪,帶著濃郁的青草氣息撲面而來,把倦怠涮洗的干干凈凈,暖流溶化了巖石上的冰層,流下顆顆水珠,水珠夾帶著冰珠,如同一條白龍從懸崖上傾瀉而下。碩大的巖石將水瀑碰得粉身碎骨,濺成了朵朵雪蓮,又歡快地跳向巖石澗,然后又重新聚斂,奔向遠方。潔凈的山水流入我的心房,清澈心底,豁然開朗……

《喜馬拉雅》59×97cm 1999年

山水奔放著,賜予我一首歌;

日出群山彩霞絢麗燦爛,

經幡揚起我心靈的山顛。

冰塔奇異變化如仙境一般,

睡夢中也向往早入眼簾。

雪山融水清澈滋潤心田,

喝下比甘甜美酒還濃烈。

山巒上潔凈的雪花飄舞,

等我采擷把生活巧裝扮。

冰峰明鏡般閃亮濃淡影照,

高山中漫步一趟雄健百年。

人間天上旋律化作水墨團,

凌空騰起飛駕紙筆越鋒巒。

溝壑深處足跡悠悠一片,

絕頂擎舉莫把青天刺破。

宣紙上圣潔的金刀銀箭,

等我鑄上新的神龍寶劍。

《遠上寒山》97×59cm 1999年

鬼斧神工的西藏的山,令我鬼使神差地鉆進它的懷抱。

沒了它,如饑似渴地尋覓;有了它,如臨大敵地緊張。沒了它,才感如釋負重般輕松;有了它,如魚得水般暢快。

它如此靜穆,我不能大刀闊斧。它不如此靜穆,我被冰石凍僵,被熔巖燒焦。

與它同行,孜孜以求,苦心孤詣。與它同行,步履險阻艱難。和它在一起,血氣方剛,斗志昂揚。

《雅魯藏布》59×97cm 1999年

長長的路途上,有好多迂回和分叉。我走向了西藏,踏上了山路。山路蜿蜒曲折,我選擇了山路,就是因為它是曲線條的,我愿以曲線裝扮我的生活。

西藏的山,它引領著我在那條山墨渲染的山路上跋涉,走了幾十年,我知道,這條山路還很長,很長,它一直延伸向遠方……

我將繼續一直往前,咬定青山,永不放棄。即使墜落懸崖,一敗涂地,我也無愧無悔。

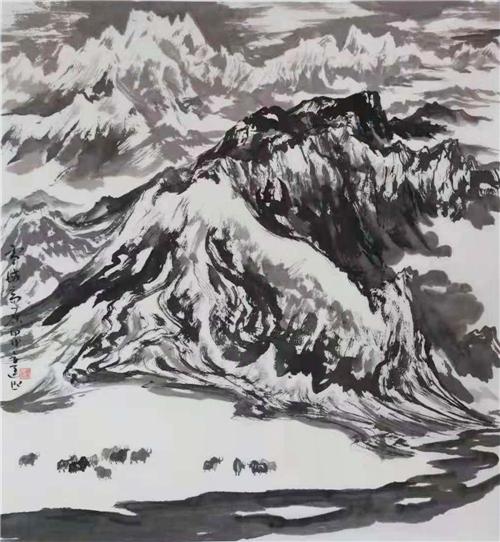

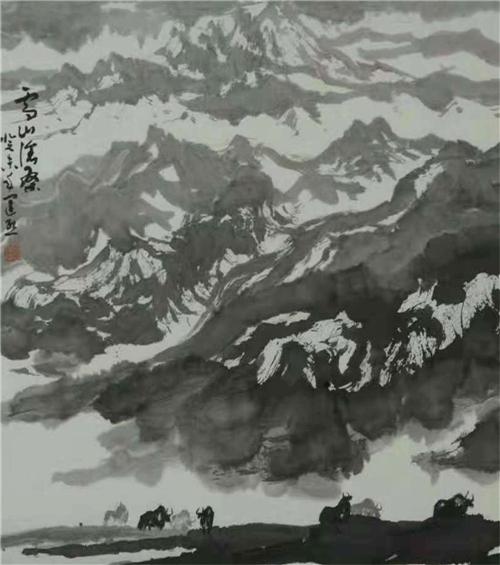

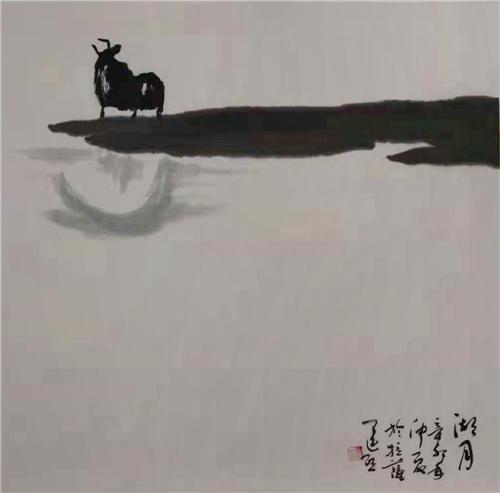

《雪山牧牛圖》95×89cm 2009年

《李運熙作品集》序

◎余珈

李運熙是一位山東籍西藏畫家,從沂蒙山區到世界屋脊,在這里看日出月落二十多年了。這是一種特殊的生命流程,如同尋常的行云流水,一旦從雪域高原掠過,便烙上不同尋常的印記。西藏的山實在是太高了,達到神秘莫測的程度,在這樣高寒缺氧的情況下“游山玩水”絕非易事!李運熙長期以來專事西藏山水畫創作,其中艱辛可以想見,其摯著以求不畏艱險的精神尤為可貴。

《雪山滄桑》67×67cm 2003年

杜甫登臨泰山曾詩興大發,詩曰:“……會當凌絕頂,一覽眾山小”。世所謂“登泰山而小天下”的說法,就表達了這么一種感覺。假如他有幸云游到西藏(當時的吐蕃),又該怎樣說呢?以西藏為第二故鄉的李運熙,就不會以這樣的詩情啟發自己的畫意了,因為他舉仰過珠穆朗瑪——高山仰止、名副其實。

《牧牛圖》59×97cm 1999年

從泰山之巔遙想西藏的雪山冰峰,都在云端天外,無法言傳、更難于搬上畫面。或者,縱然有天國之游,也難得要領。迄今,尚無一人能以傳統筆墨畫好西藏山水。并非畫家們不想畫或不努力,只因為置身西藏山水之間,那種感覺是難以把握的。李運熙勇敢地步入這一創作領域,說明他有相當的藝術膽量。其作品向我們展示的,首先是他在這大山水之中堅持攀登所達到的高度。他在表現自己的感受和情感時,也是真誠由衷的。

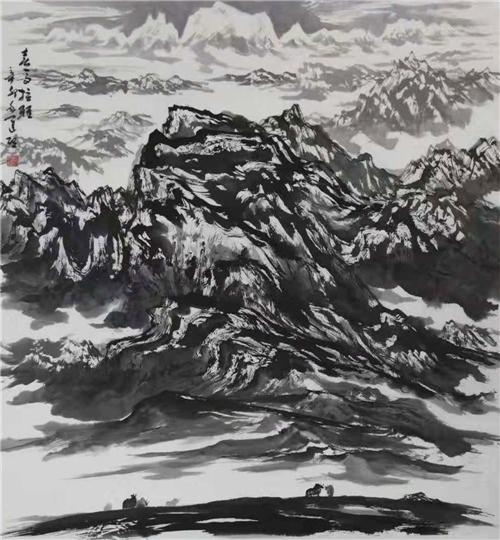

《踏遍青山》95×89cm 2010年

中國畫壇上,山水畫與人物、花鳥畫三分天下由來已久,且流派繁多、大師如林,傳統經驗堆積如山。李運熙初試山水畫創作時,學習過一些南派北宋的傳統藝術觀念及種種筆墨技法,當他用以畫西藏時,常感學而無用,漸漸地,明白了“師法自然”的道理,經過不斷的跋山涉水的體驗之后,作品的面貌隨之發生變化,與傳統拉開了一定距離,向西藏的真水貼近了一步。這一進步十分可喜。

《湖月》49×49cm 2011年

由他的祖籍山東,我又想起了他那位很老的老鄉孔夫子。圣人登泰山也曾感慨萬千,并留下一句千古名句——子曰:“仁者樂山,智者樂水”。先哲從山水中見仁見智,對后來的山水畫可能有過深刻的啟發。李運熙畫西藏山水也許未想過那么多,但大道理會伴隨人的行為潛行,畫畫也不例外。從李運熙的作品內容與形式中,我們隱約感受到他這個人的氣質和性格,表現為一種不畏艱險的精神,一種倔犟的生命意識。

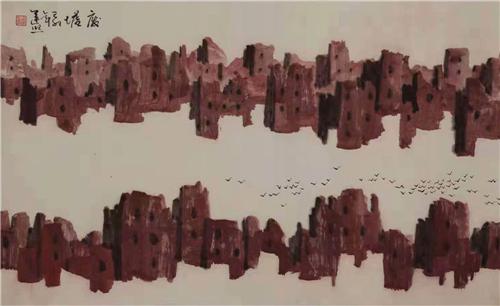

《廢墟》59×97cm 1999年

這一切又都離不開西藏這一方熱土的養育。他的畫正是力圖成為一位有作為的西藏山水畫家的有力證明,也是他不倦努力的應有結果。李運熙為人厚道,作畫也如務農耕耘老老實實,假以時日,必將有更豐厚實在的收獲。

因此,我們更側重于看好他的潛能發揮。已有的成績只在于為未來的發展鋪設營地、準備條件。我也相信,這樣的人與畫仍然是有知音的。

一九九九年秋于拉薩

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號