策展人: 徐靜蓮

展覽時間: 2018年12月9日-12月23日

展覽地點:杭州市濱江區信誠路857號世茂中心寫字樓20樓2007 7+藝術館

文/阿拙

戊戌開春,約海鐘老師畫羅漢,拖稿數月,無奈催促,電話那頭他恰好在機場:“我現在去印度,一定把羅漢帶回來。”撂下的這句話倒給人幾分期待了,印度是佛陀的故鄉、佛教的發源地,應該能給畫家更多的靈感。

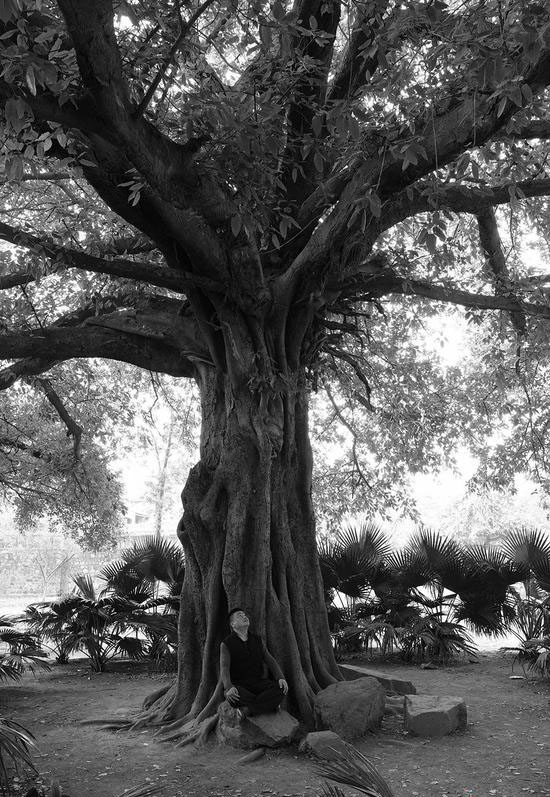

菩提樹下

回國后,我們見面自然是談印度,他贊譽為“有厚度”的國家,“如中國的月亮,望之會有無限的遐思,在歐洲是不會有。”

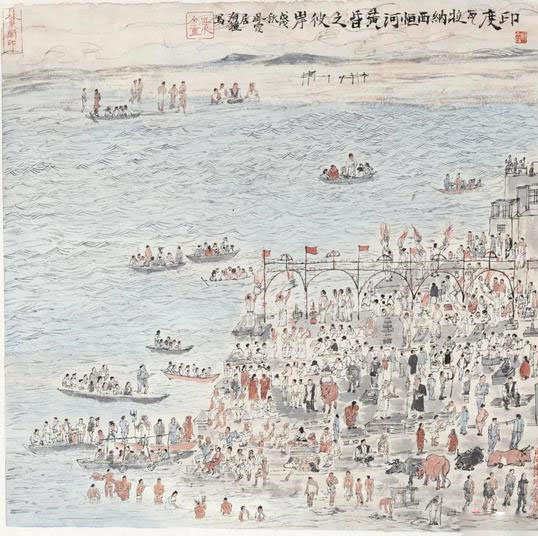

恒河邊寫生

海鐘老師的印度寫生系列讓人感動,他是帶著玄奘《大唐西域記》的記憶和佛經故事的“地圖”游走在異國的河山,或許未必是異國,而是另一片早已熟知的遠方故土。

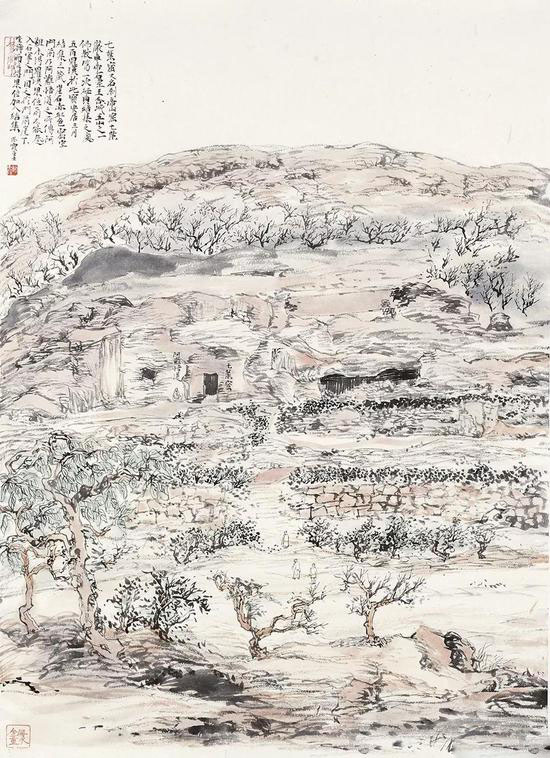

玄奘西行圖

讀著畫,他的西游之感便紛至沓來:《恒河黃昏彼岸》描繪了數百個人物,安排疏密錯落,仿佛與張擇端《清明上河圖》一較高下,城市的開放、包容、熱鬧、混沌都在其中了;《王舍城遠望》用墨色和赭石畫出古城的蒼茫,腳踏佛祖的故土,作者的追思懷古之情油然而生;《玄奘西行圖》取自《西游記》的一幕,白龍馬的眼神十分搶戲,有“傳神阿睹”之妙;《七葉窟》描繪了赤紅厚實的山巖,這里曾發生佛教第一次經典集結,阿難于門前崖下悟道,整幅作品呈現恢宏、莊嚴的氣象;《昔日靈山會得一枝》取材別致,有東坡先生《枯木竹石》的畫意……

恒河黃昏彼岸

此次西行,是他首次造訪印度,為追佛陀而去,也為追古畫而去。“斯坦因從敦煌帶走的文物,有一部分留在了印度,我追著這批東西全世界跑,英國、法國、印度……每次看都有不一樣的感受。”

七葉窟

王翚畫跋云:以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤以唐人氣韻,乃為大成。丘壑與筆墨,海鐘老師耕耘已半生,功夫自然不用多說,倒是這些年他追著敦煌瑰寶尋跡四方,采集的“唐人氣韻”也已見諸筆端。

王舍城遠望

海鐘老師有很多有意思的觀點,比如他說:著意發于筆端,肯定畫不好畫,妙處和生機沒了。他畫畫幾乎都是即興,筆筆生發,靈感隨時駕到,畫面漸次豐滿。看他的畫,層層疊疊:撲面而來,丘壑曲水,線條靈動是一觀;山水之間,點景人物,活潑清新是一觀;畫罷題跋,詩文信手,余音繞梁又是一觀。

雪山修行師

記得在一次閑聊中,沒頭腦地問他:第一次悟道是怎樣的情景?他說,走在大街上,身心都歡暢。還說,現在身體的每一個細胞都打開了,都活躍著。挺羨慕他這樣的狀態,遨游天地間,吐納萬象新,創造者的幸福莫過于此吧。

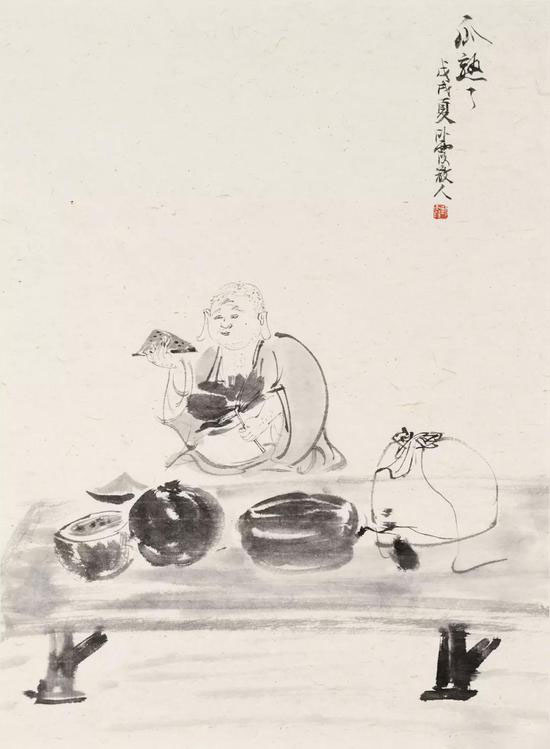

羅漢冊頁

林海鐘,號臥霞散人、錢塘后來生,林泉閣主人。現居錢塘西湖之畔,為中國美術學院國畫系教授、博士生導師。中國美術學院書畫鑒定中心副主任。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號