看過金庸武俠的人一定知道,大理國的官二代紈绔子弟段譽剛出道時是相當的弱雞,誤打誤撞進了無量山瑯嬛福地,學到一套神級步法“凌波微步”,憑借騷氣的走位,多次化險為夷,就連武功高強的國師鳩摩智都被繞的暈頭轉向。今天就由這個“凌波微步”說起。

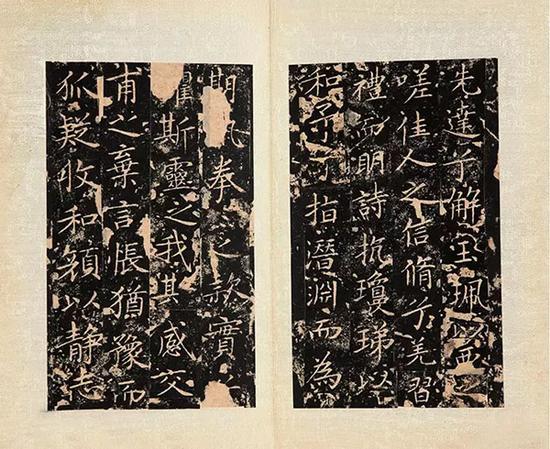

“凌波微步,羅襪生塵”,本意是說女子步履輕盈,語出曹植千古名篇《洛神賦》。沒錯,這個曹植就是作《七步詩》的那個曹植。在魏晉南北朝時期,他可是文人圈兒的超級偶像,狂傲如謝靈運,在自夸時仍不忘贊一句曹子建“才高八斗”。著名書法家王獻之也是曹植的小迷弟,據說他特別喜歡《洛神賦》,曾寫了小楷數本,寫的如何呢,且看古人的說法。

劉熙載《藝概·書概》說“正以明大令之風,不惟以妍妙勝也”

張廷濟《清儀閣題跋》說“風神駘蕩,氣骨雄駿,固以無美不臻”

楊賓說“字之秀勁圓潤,行世小楷無出其右”

劉或則說“獻之變右軍法為今體,宇畫秀美,妙絕時倫”

這么多的溢美之詞加諸在一帖小楷之上,可見書跡非凡,絕對的勝卻人間無數。然而神物一定會遭天妒。據說,王獻之的原跡書寫在晉代的麻箋紙上,到了宋代,就只剩下了殘帖十三行,而在元代趙孟頫之后,連十三行也不知所蹤,至今也只有刻本流傳了。

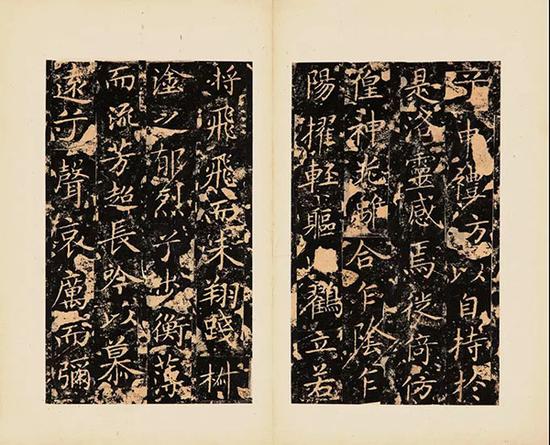

傳世十三行的刻本有“碧玉”、“白玉”兩種,白玉本出自唐柳公權臨本,以宋刻越州石氏本為貴。晉麻箋本流傳有序,但是在宋紹興年間(1131-1162)僅存了殘帖九行,宋末的權相賈似道又覓得其后四行七十四字,始全了“十三行”之數,又遣工摹刻于石,因石色似碧玉,故又被稱為“碧玉版“,也就是大家常說的那個“玉版十三行”。

賈似道身為人臣雖然名聲欠佳,但在藝術收藏上,絕對是大牛里的大牛,顧愷之《女史箴》、展子虔《游春圖》、閻立本《職貢圖》,這些還只是人家里的冰山一角。我們今天能見到這個碧玉本十三行,就還要感謝賈似道。

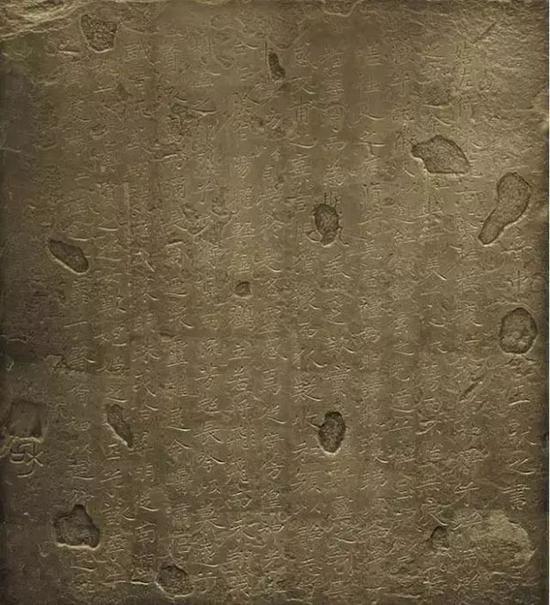

碧玉版十三行帖石在宋后一度失傳,明代萬歷年間才又在杭州葛嶺賈似道半閑堂舊址上重新出土。出土后初由泰和縣令陸夢鶴收藏,后又經觀橋葉氏、王氏遞藏,清康熙四十二年(1703)翁嵩年以重金購歸嶺南,康熙末年帖石收入內府。二十世紀六十年代,為王壯弘先生發現,所謂“碧玉”當是端石,旋入中國歷史博物館。一塊帖石輾轉數百年,至今終入公藏,這也算是一種圓滿了。

帖石刻成后自然會有拓本傳世,但是現在能見到的拓本所謂“晉字未損本”、“晉字初損本”、“未進內府本”等,年代在清康熙間就算是很好了。國家圖書館有藏清王澍跋、吳云舊藏的明拓本,年代較“晉字未損本”要早,這已經是十三行拓本里接近神級的存在了。

王壯弘先生《帖學舉要》引用了民國文明書局《晉唐小楷集》內朱昌頤、郭尚先跋本,是為初出土拓“合波未團本”,此本今存故宮,這是目前傳世的唯一一紙也是拓本年代最早的一紙十三行。

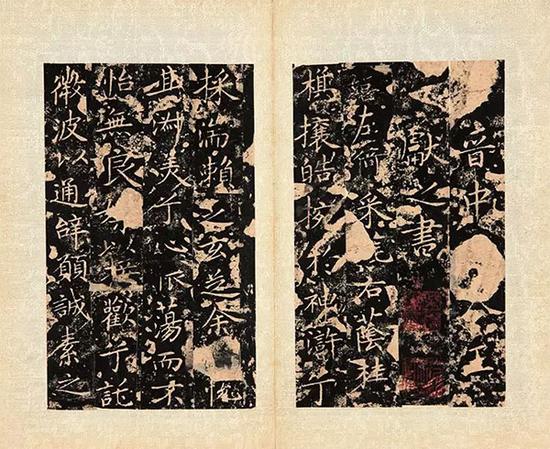

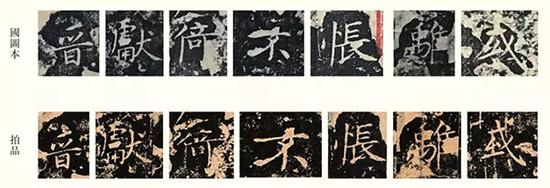

現在,利是來了,中貿圣佳秋拍古籍專場內上拍了一件十三行拓本,且看考據,首行“晉”字未損,“倚”字末筆未與右石泐并;二行“不怡”“不”字僅首橫上近右處有一小石泐痕;三行末“要之”“要”字“西”部完好;六行“言悵”之“悵”字“長”部長橫下無石花;八行“合”字波筆微團,但仍見去勢挺勁鋒銳;十一行“或采明珠”之“或”字勾筆未損。

毫無疑問,這是目前所見最接近“合波未團本”的拓本,也是市面上年代最早的唯一一件毫無爭議的明拓十三行。

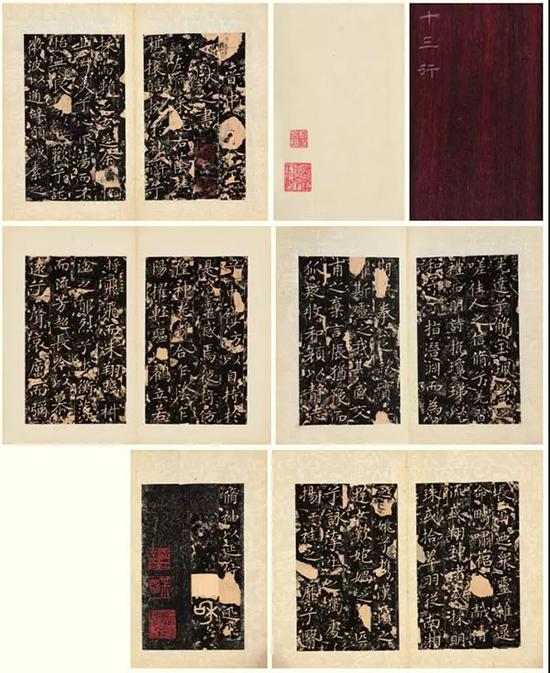

Lot0836 沈廷芳舊藏洛神賦玉版十三行

明拓本 1冊 紙本 折裝

鈐印:?沈廷芳印,沈氏隱拙齋經籍書畫,茮園

沈廷芳(1702-1772),字畹叔、荻林,號椒園,浙江杭州人。官山東按察使,曾掌教粵秀書院。嗜藏書,樓名“隱拙齋”,藏書豐富,晚年家境漸貧,藏書散失。

4.7×9cm

RMB: 30,000-50,000

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號