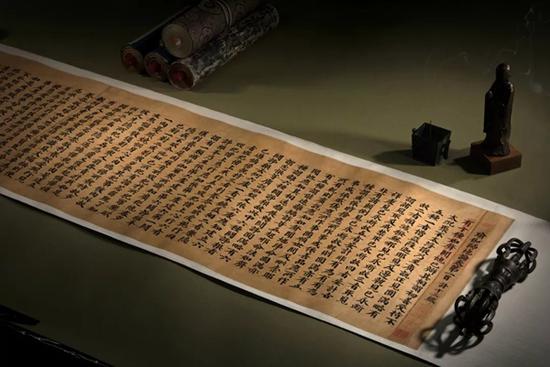

宋代刻經存世者為多,寫經存世者稀若鳳毛麟角。華藝國際2018秋拍重磅推出宋初寫本《瑜伽師地論卷第一百》,從紙質、規格,以至行款、筆墨等各方面均十分符合金粟山藏經的特征。距今近千年,且經文人遞藏,其珍貴程度不言而喻。

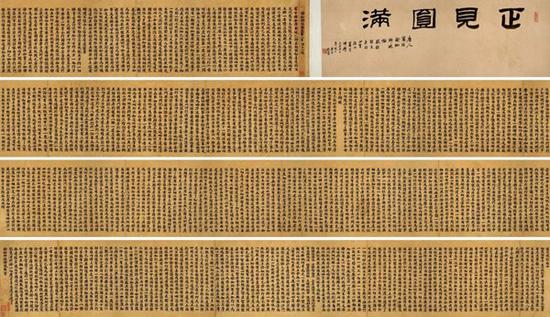

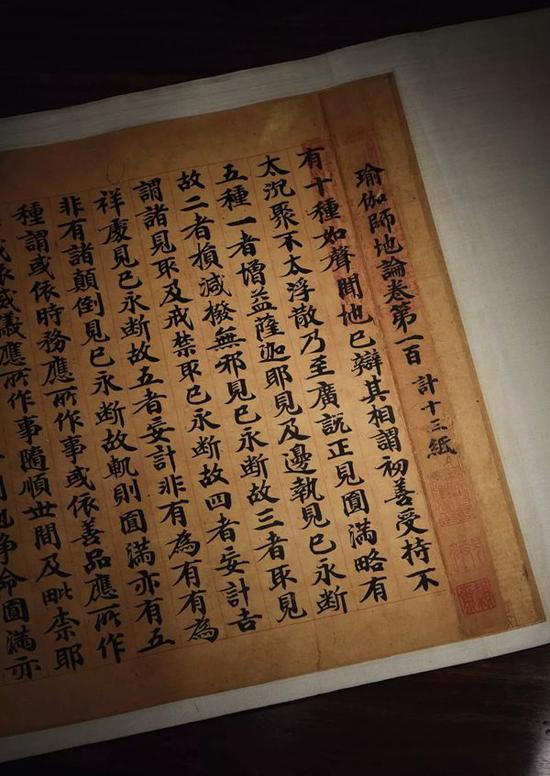

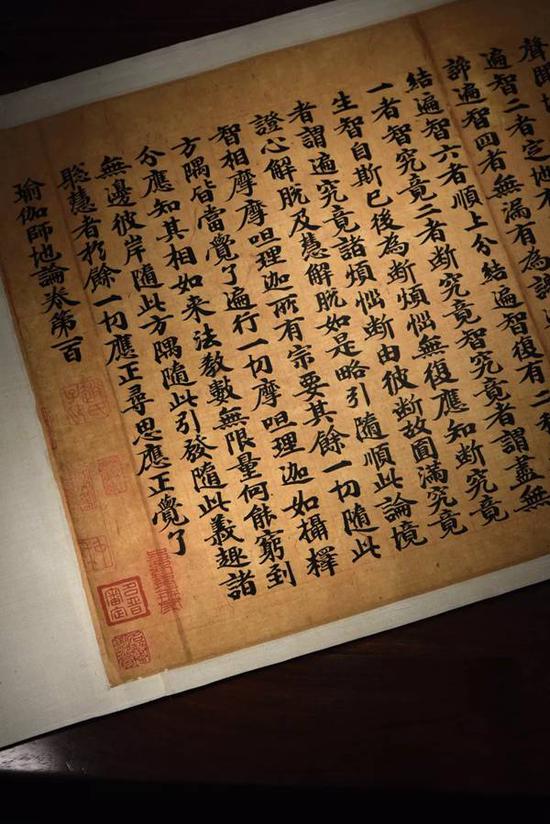

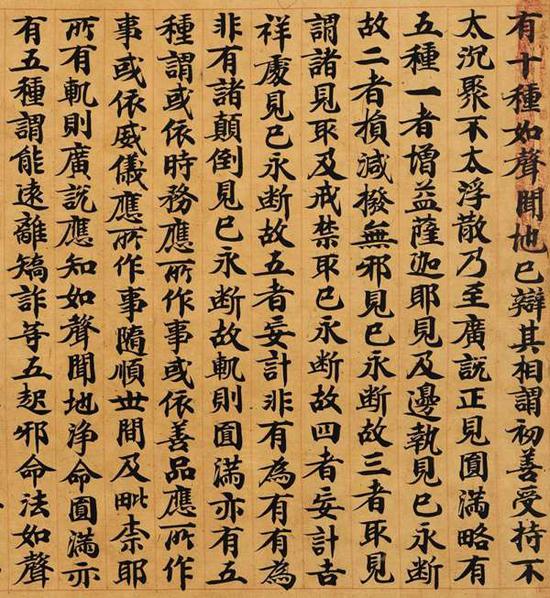

《瑜伽師地論卷第一百》一卷,朱絲欄,每紙30行,行17字。現存十三紙,正文共370行。卷端、卷末均題“瑜伽師地論卷第一百”,卷端題名下以小字記本卷所用紙張數量:“計十三紙”。

佚名 宋人寫經

手卷 水墨紙本

引首:27×80cm;

經文:29×756cm

來源:過云樓舊藏

華藝國際2018秋拍拍品

此卷寫經吳平舊題唐代寫經紙,吳平,字堪白,橋頭鎮潭河沿村人,1920年出生。父吳克剛是李叔同的學生,工詩文書畫,尤精于山水。吳平早年拜鄧散木為師,學習書畫及篆刻。1949年去臺灣,從雁高軒高氏游,專攻花鳥畫創作。

而此卷寫經,就其書寫格式及用筆,都應當為宋人寫經。每紙30行,行17字,朱絲欄。其紙為宋代硬黃紙,又被稱為寫經紙,呈深黃色,較薄,表面較平滑,柔軟,纖維細且分散好,簾紋明顯,但不均勻,具有早期紙張特征。主要用于抄寫、印刷佛經。

北宋寫本《瑜伽師地論卷第一百》卷首

《瑜伽師地論卷第一百》又稱《瑜伽論》、《十七地論》,為大乘佛教瑜伽行唯識學派及中國法相宗的根本論書。所謂瑜伽行,就是修行種種禪定觀行,其中最常用者,為小乘部派所修之數息觀與不凈觀。而瑜伽師者,即自作修行乃至講述傳授瑜伽諸法之師。修習種種觀行的佛教僧侶,被尊稱為瑜伽師或觀行師。這些瑜伽行者,即是瑜伽行唯識學派的先驅。

瑜伽師地,即指瑜伽師所依、所行的境界。本論約于公元前300年出現在古印度,相傳乃無著菩薩夜升兜率天彌勒內院,聽聞彌勒菩薩說法,返回人間后,再為大眾演說,并成紀錄。瑜伽師地,意即瑜伽師修行所要經歷的境界(十七地),故亦稱《十七地論》。相傳為彌勒菩薩口述,無著記錄。漢傳佛教以此經為彌勒所造慈氏五經之一,藏傳佛教傳統上認定此論的作者為無著。現存一百卷本,為唐玄奘所譯。而此前的南北朝時期已有部分譯本流傳于世。此卷即玄奘譯本的最后一卷。

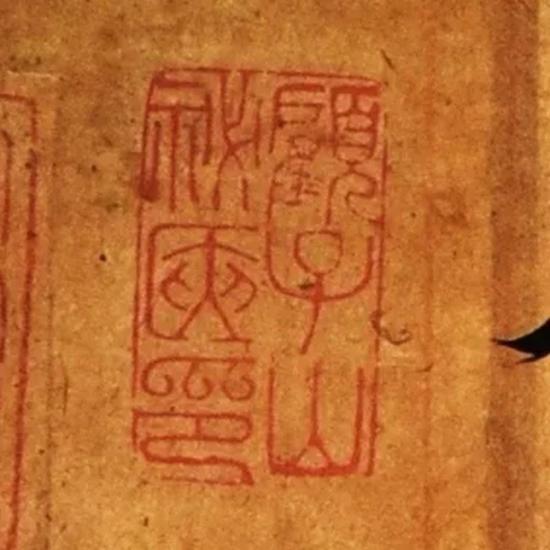

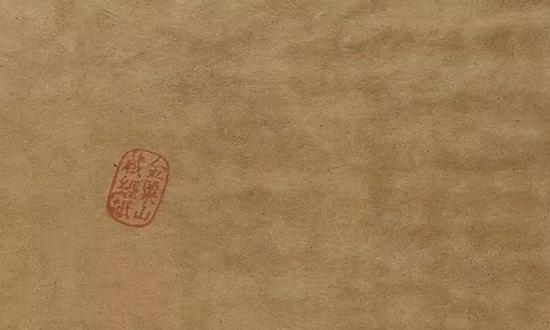

“顧子山秘篋印”

是卷用紙淡黃色,紙面經加蠟砑光,厚韌光平,墨色黝黑如漆,字體方正端穩,筆畫肥重,字距緊湊,為典型的北宋寫經風格。鈐有“宣文閣監書畫”、“松雪齋圖書印”、“趙氏子昂”、“仲穆、“元汴”、“耘齋”、“史記第一世家”、“顧子山秘篋印”、“名晉審定”、“名馨鑒賞”等印。其中,早期諸印真偽待考,但“顧子山秘篋印”為晚清著名收藏家顧文彬的收藏印,則為真品無疑。顧氏所藏書畫藏品中,不乏北宋寫經,如其舊藏《中阿含經音釋》,為北宋金粟山大藏本,存四紙,2009年曾于北京拍場以二百馀萬元成交。

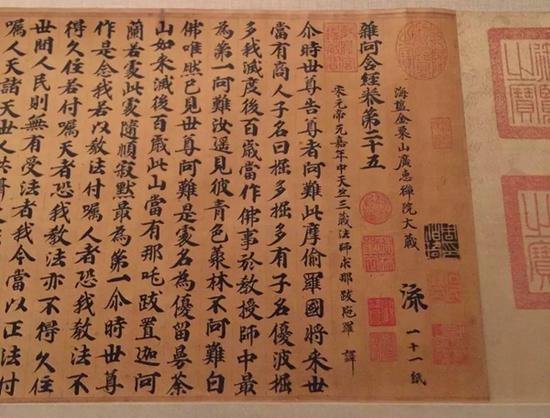

北宋 金粟山大藏經 紐約大都會藝術博物館藏

圖片來源:大象世界

北宋時期,盡管由于雕版印刷的發展而出現了《開寶藏》等刻本大藏經,大藏經開始由寫本向刻本過渡,但此時的寫本大藏經依然盛行,不少寺院均修造有自己的大藏經。這些寫本藏經精美絕倫,紙墨均非常考究,其中尤以《金粟山大藏經》最為后世所稱道。

浙江海鹽金粟寺今景

《金粟山大藏經》是北宋時由浙江海鹽縣金粟寺廣惠禪院發起并組織抄寫的一部大藏經。卷端往往寫有“金粟山廣惠禪院轉輪大藏”,因此自宋以降,人們都習慣稱其為“金粟山大藏經”。

2014年中國嘉德春拍

北宋 金粟山藏經紙(局部)

成交價:29.9萬元人民幣

其所用紙張特別講究,即后世艷稱的“金粟山藏經紙”。據明萬歷年間海鹽縣令李當泰所撰《云岫庵藏經閣記》記載:“昆弟五人,萬軸疾書,如一手然,無可分別,菩薩化身也”。明人胡震亨在《海鹽縣圖經》也稱:“金粟寺有藏經千軸,用硬黃繭紙,內外皆蠟摩光瑩。以紅絲欄界之,書法端楷而肥,卷卷如出一手。墨光黝澤,如髹漆可鑒。紙背每幅有小紅印文,曰‘金粟山藏經紙’。后好事者剝取為裝潢之用,稱為‘宋箋’。遍行宇內,所存無幾……”

北宋寫本《瑜伽師地論卷第一百》卷尾

金粟山藏經基本特點為:以朱線界欄格;每紙30行,每行17字。其書寫格式是:卷端首行為小字題:“海鹽金粟山廣惠禪院大藏”或“海鹽金粟山廣惠禪院轉輪大藏”,其下為千字文編號(字稍大),再下是小字記所用紙張數量。其后依次為經的題名、作者、譯者、正文等。經卷末又有一行題名,最后又多寫抄經年月、抄經者、校勘者和主持者等信息。

除了金粟山藏經之外,海鹽及其附近的一些寺廟同時所抄造的大藏經,如《法喜寺藏經》等,其用紙、書寫風格等特征也均與金粟山藏經非常接近。

北宋寫本《瑜伽師地論卷第一百》局部

此《瑜伽師地論卷第一百》,從紙質、規格(每紙長約60厘米),以至行款、朱絲欄,還有字體、用筆、墨色等各方面均十分符合金粟山藏經的特征。此外,現存第一、二、三、四、六、七、九、十紙中間位置尚依稀可見一朱文印章,而且位置都在每紙的第十六、十七行和每行縱下第八、九字距之間,但印文已無法辨別。這也符合金粟山等寫經在紙背鈐蓋朱印的特點。因此,這一經卷為北宋與金粟山藏經同時抄造的經卷是沒有疑義的,但其是否屬于金粟山藏經,還是屬于同時其他寺院的藏經,有待高明者判定。

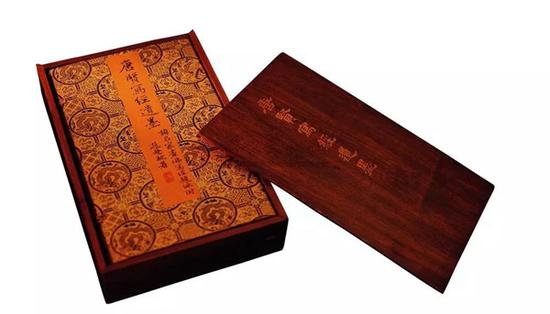

《唐賢寫經遺墨》

金粟山藏經流傳稀少,據學者統計,現存不足三十卷。近二十多年來,見于國內外拍場的金粟山藏經更加寥寥可數。而與其同時的其他寺院藏經數量更屬鳳毛麟角。此《瑜伽師地論卷第一百》,其歸屬也尚未確定,但其屬北宋寫本藏經則是肯定的。而現存達十三紙之多,其長度在拍場上所見同類拍品中也屬罕見。因此,其珍貴程度是不言而喻的。

無獨有偶,在2003年11月26日嘉德拍賣曾拍出一件352萬元高價的《唐賢寫經遺墨》,從朱絲欄、用筆、書寫格式,都與這件拍品一樣,而《唐賢寫經遺墨》在民國時就被當時一流的文人爭相題跋,為世珍寶,其實也當為宋人寫經。

北宋寫本《瑜伽師地論卷第一百》

由于唐、宋寫經及書法存世者寥寥,故從乾隆時起即將宋人寫經認做唐人寫經。敦煌藏經面世后,晉、唐、五代、宋各朝寫經分辨方始明確。宋代刻經存世者為多,寫經存世者稀若鳳毛麟角。此卷為宋初寫本,距今近千年,其珍貴程度超過唐人寫經,且經文人遞藏,彌足珍貴。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號