1937年,年過古稀的黃賓虹本欲踏足邊塞,領略“勢壯雄強”的北地山水,不料中、日戰氛緊張,時局突變,留居北平長達十一年之久。

黃賓虹自謂“謝絕酬應,惟于故紙堆中與古人爭生活,書籍、金石、字畫,竟日不釋手。”半生畫學修養積淀加上此階段的參悟造化,終“破繭成蝶”,醞釀大成。

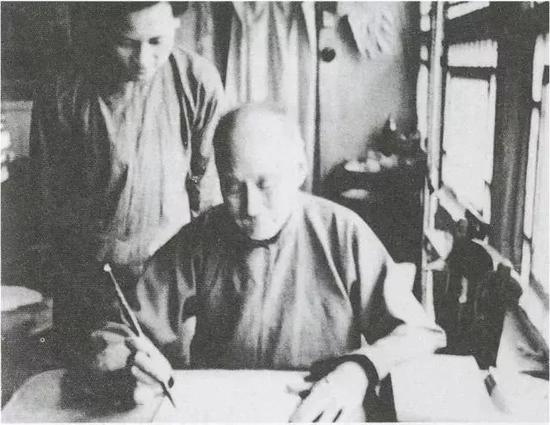

黃賓虹在北平竹北移畫室作畫示范

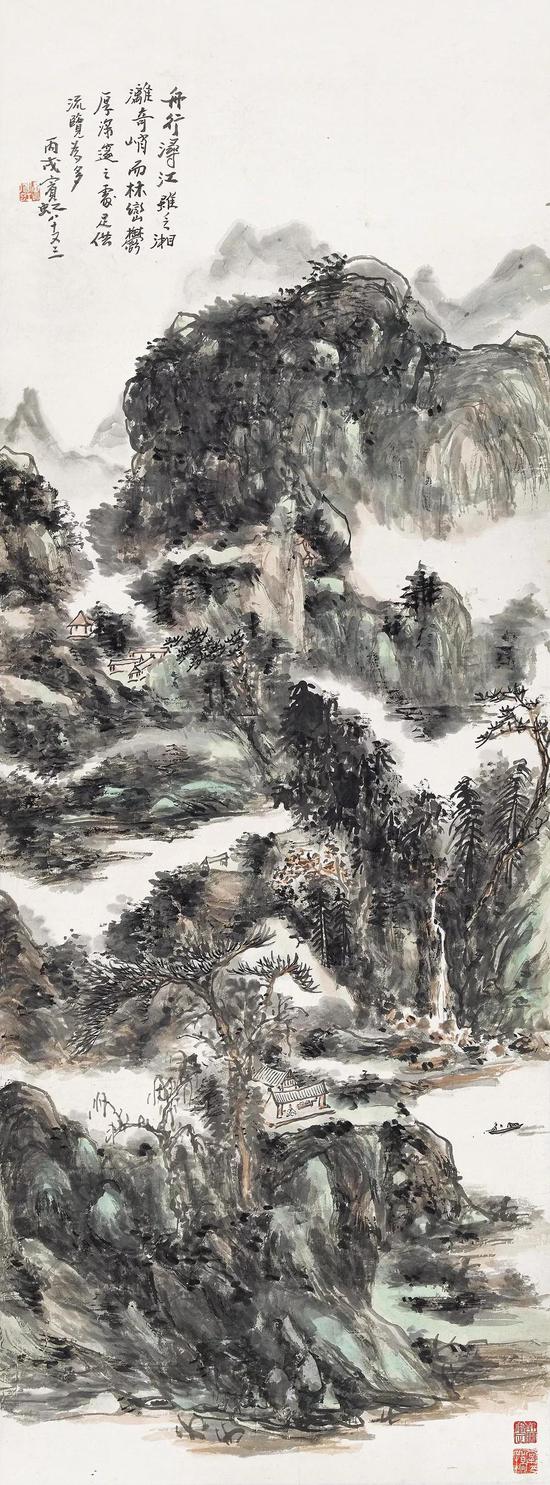

是次秋拍誠軒征得黃賓虹佳作三件,年代從二十世紀四十年代至五十年代初。在《興到筆隨冊》中尋蹤畫家的藝術探索之路;沿《潯江舟泛》觀“林巒郁厚深邃”;復自《林巒幽邃》處窺見畫家最后創作階段對天人合一、大道自然的追求。

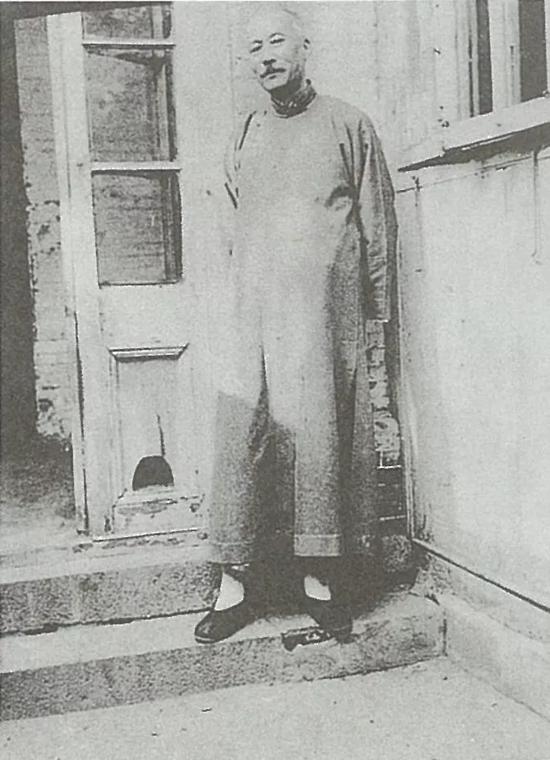

黃賓虹在北平石駙馬胡同后宅寓所

“既師古人,兼師造化。因游粵桂、荊楚、齊魯、燕趙、川蜀諸山水,手揮目送,未嘗一日間斷也。”

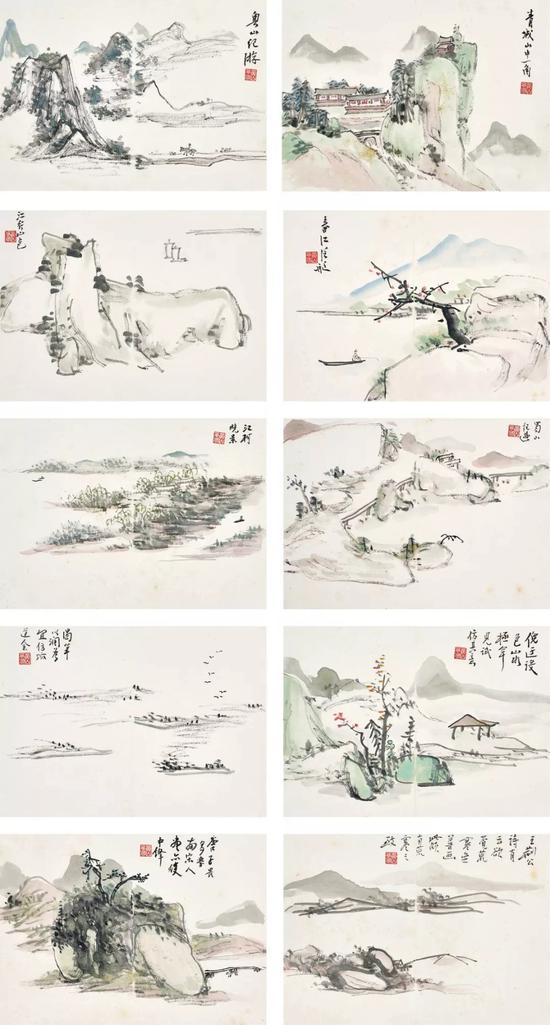

Lot 82

黃賓虹(1865-1955) 興到筆隨冊

冊頁(十開) 設色紙本

尺寸:20.5×29.5 cm。(10) 約0.55平尺(每開)

估價(人民幣):580,000-680,000

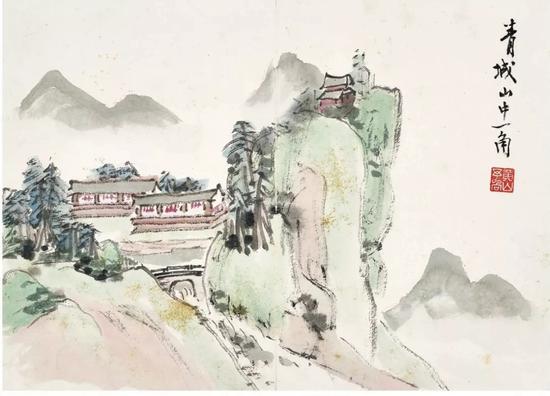

《興到筆隨冊》共十開,約作于上世紀四十年代早中期,其中紀游風景六開,分別寫粵山紀游、青城山中一角、江行山色、春江泛艇、江村晚景、蜀山紀游;擬古三開,各擬程邃、倪瓚、唐寅筆意;另余一開則將王安石詩意形諸畫境。

憶寫舊游、追摹前賢、總結畫理,為寄居燕市期間著力之所在,于是冊中一一得以體現。相較大幅創作,從這些小品中能尋蹤畫家的藝術探索之路,一勾一勒,耐人尋味,蘊藏著豐富的信息。

青瓦紅墻,一派絢爛

擬倪瓚少見的早年設色山水,意境簡遠

王安石“欲覓荒寒無善畫”

《潯江舟泛》繪于1946年,畫贈友人翁桂清。是年北平物價飛漲,83歲的黃賓虹重新制定潤例。

“山水每方尺五萬元,花卉篆聯減半,雙款題跋詩文另議,潤金先惠空函不答。黃賓虹自訂”

Lot 76

黃賓虹(1865-1955) 潯江舟泛

鏡心 設色紙本

丙戌(1946年)作

尺寸:123×45.2 cm。 約5平尺

估價(人民幣):3,000,000-4,000,000

題識:舟行潯江,雖乏湘漓奇峭,而林巒郁厚深邃之處,足供流覽為多。丙戌,賓虹八十又三。

鈐印:黃賓虹、掌印如楬

收藏印:靜廬審定

展覽:“澄懷古道·黃賓虹”,香港藝術館,香港市政局主辦,1995年10月27日至1996年3月17日

出版:《澄懷古道·黃賓虹》第129頁,香港市政局,1995年

《嘉德二十年精品錄·近現代書畫卷·一》第510頁,故宮出版社,2014年5月

《潯江舟泛》出版(部分)

拍品系黃賓虹為友人翁桂清所繪。背面附翁氏署簽“黃賓虹山水中堂”,畫心右下角亦鈐翁桂清“靜廬審定”收藏印。

翁桂清(1894-1966),字紉秋,海南萬寧人,先后就讀于廣東政法學堂、日本明治大學,原為陳炯明部屬,陳失勢后翁氏另事經營,在粵省官場仕途順遂,曾任粵海關監督,粵東鹽務局長等,1946年任汕頭市長。

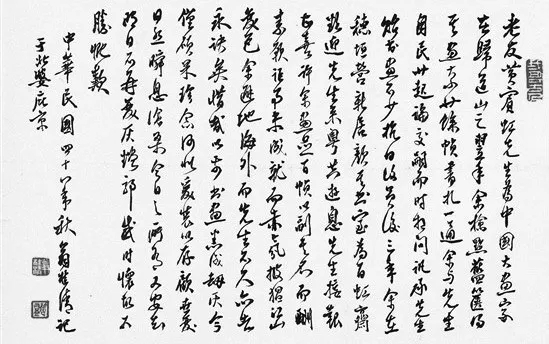

翁桂清1959年手書

據翁桂清手書,其與黃賓虹訂交于1931年,1948年黃賓虹南返居杭后,翁氏曾與其商談訂畫事宜,欲在廣州建百虹齋貯之,不想此后不久,翁氏匆匆遠遷海外,所藏賓翁書畫、信札亦俱散佚。

“香港黃居素唐天如翁紉秋君,愛護拙畫如頭目”

在黃賓虹年譜及書信中,屢屢提及為翁桂清作畫事,如1946年黃賓虹在致友人信中寫道“汕市翁紉秋君嗜古今書畫……索畫尚多”,又稱其“愛護拙畫如頭目”,大有知音之感。

齋中隱者與江上高士遙相呼應

《潯江舟泛》以昔年所游潯江入畫,1928年夏季,黃賓虹講學于廣西省教育廳,期間暢覽桂中山水,積累了大量的寫生畫稿,時隔近二十年,檢點舊稿,寫為此圖,相較前期游歷所作,本幅構圖、筆墨已煥然生變,畫中布局繁復,筆墨凝練,墨彩燦然,名為潯江之景,實為畫家以畫學所造之心境,目遇神游,自得登山涉水之樂。

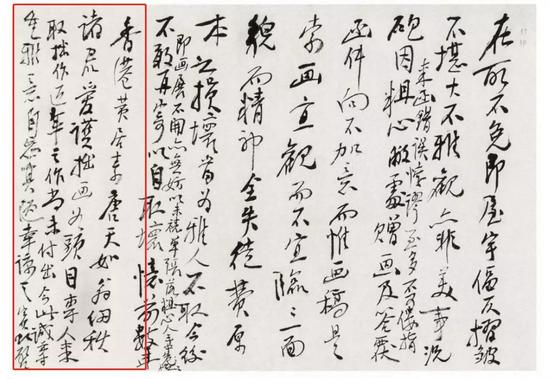

“非經至交介紹不動一筆,各紙鋪索者皆謝絕之。意留傳精作,不與人爭名利耳”

“非經數十遍點染不能完工,亦非匆促所可動筆”

愈至晚年,黃賓虹的創作活力有如泉涌,落筆入爐火純青之境。早年的游歷寫生積累、從前賢處汲取的筆墨精髓,融會一片,錘煉為自家面目。約作于上世紀四十年代后期至五十年代初的《林巒幽邃》即為此期間“精作”,是畫家藝術生涯末期追求天人合一、大道自然的代表體現。

Lot 81

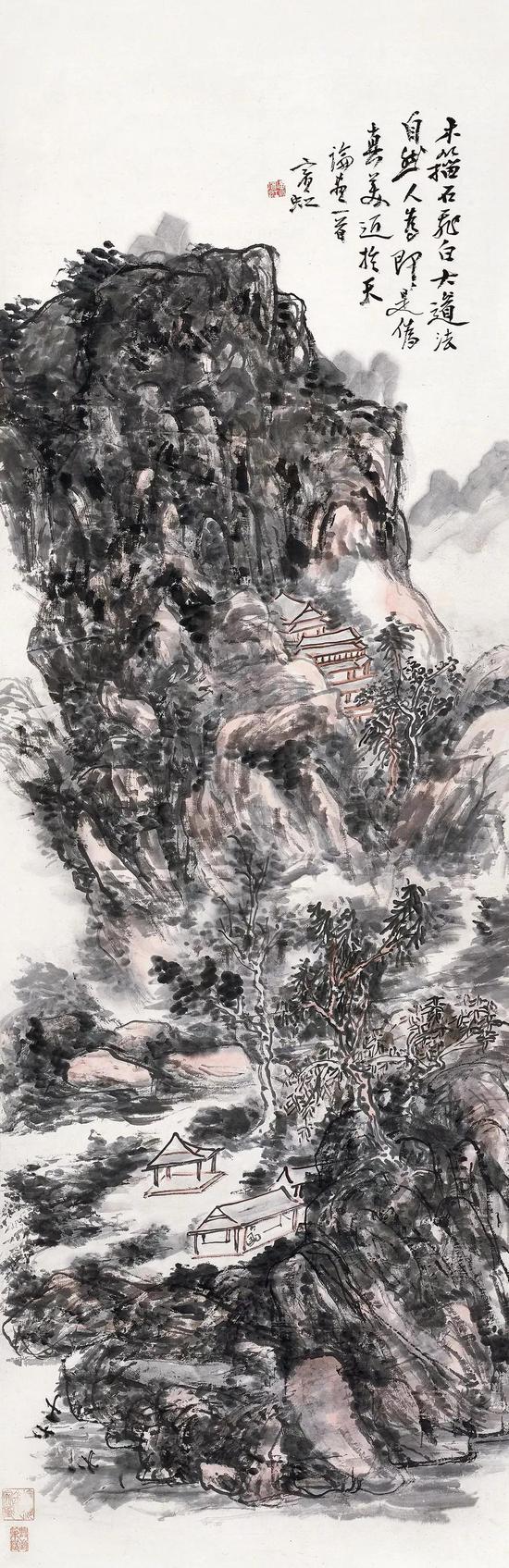

黃賓虹(1865-1955) 林巒幽邃

立軸 設色紙本

尺寸:152×49 cm。 約6.7平尺

估價(人民幣):3,800,000-4,800,000

題識:木籀石飛白,大道法自然。人為即是偽,真美近于天。《論畫一首》。黃賓虹。

鈐印:黃賓虹、興到筆隨

收藏印:皖婺金氏家藏

出版:《紀念黃賓虹誕辰一百五十周年·虹叟書畫集》第260頁,浙江人民美術出版社,2014年4月

《嘉德二十年精品錄·近現代書畫卷·一》第539頁,故宮出版社,2014年5月

畫中山石渾厚,林壑蓊郁,山底屋舍錯落,古寺聚結于山深處,畫面密實之余,留白的云水又處處透露出靈活。

此時畫家筆墨技法已臻純熟,層層疊加的筆墨,或旋轉,或攢聚,老筆紛披,幽深渾厚,而近景重新勾出的輪廓線,有如刀刻斧斫,在醒破紙面的同時,仿佛暗示了雕塑般的質感。這種表現可視為中國山水的“印象主義”,擺脫了對具體山水的模擬,也超越傳統皴法的限制,達到了某種形而上的境界。

畫上所題《論畫一首》為自家筆墨理論總結性的抒發,是其“內美說”的集中呈現,這種“內美”不是外表的整齊光鮮,不是人為的雕琢做作,而是人天湊泊之際所得的自然和天真。傅雷曾評價黃賓虹的畫為“初若艱澀,格格不入,久而漸領,愈久而愈愛,此神品也,逸品也。”若以此軸觀之,當能心領神會山水“真美”所在。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號