吳昌碩先生與豫園書畫善會

豫園書畫善會是近代海派畫壇第一個以書畫義賣、慈善賑災為主旨的大型書畫團體組織,作為主要發起者之一的吳昌碩先生,他在善會中的書畫活動和人際交游是先生藝術生涯中相當重要的一段經歷,不僅對先生本人,并且對此后的海派乃至南北藝壇都影響巨大。

吳昌碩現場揮毫潑墨(舊照片)

豫園

豫園書畫善會由姚伯鴻、汪仲山、黃克明首倡,在宣統元年(1909年)三月,由錢慧安、吳昌碩、高邕、楊逸、蒲華、王一亭、程瑤笙、張善孖等人發起成立。書畫善會以上海老城廂豫園為活動基地,設址于豫園九曲橋邊得月樓上。書畫善會收取會費,為會員代訂潤格、組織書畫展銷及推介書畫家作品等。潤金半歸書畫作者,半歸書畫善會存錢莊,凡遇有慈善賑災之事,則開會公議賑濟災民,并且長此以往,歲以為常。與傳統雅集相比,善會有著相對嚴密的會員制組織形式和明細的章程,已具備了近代意義上的公益慈善機構的職能。書畫善會不僅賑災救濟過甘浙魯豫等省的水旱之災,而且實行每年冬令施米、夏季送藥的常規解困,取得了良好的社會聲譽和廣泛的藝術影響。

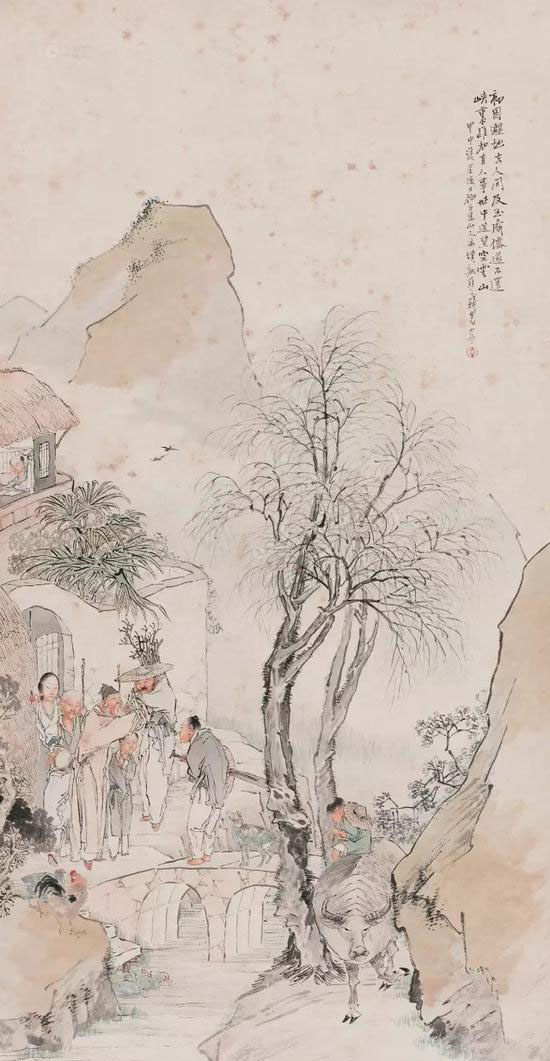

錢慧安 桃園問津圖

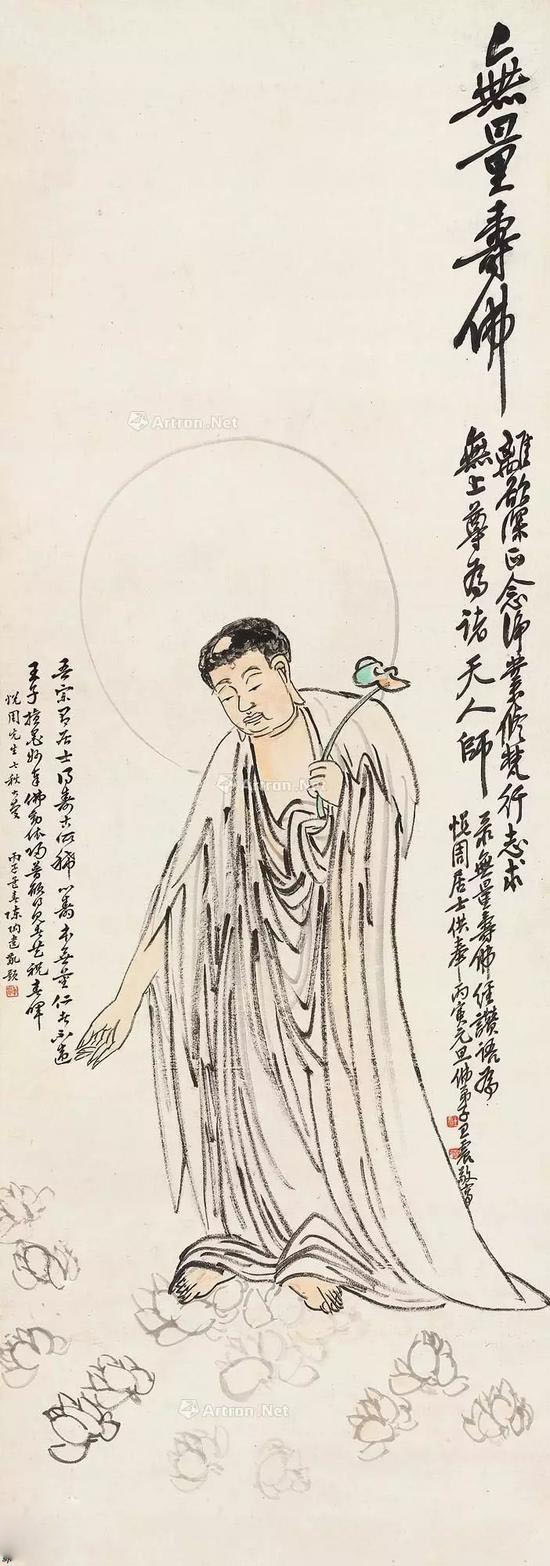

吳昌碩、王一亭 松芝佛壽

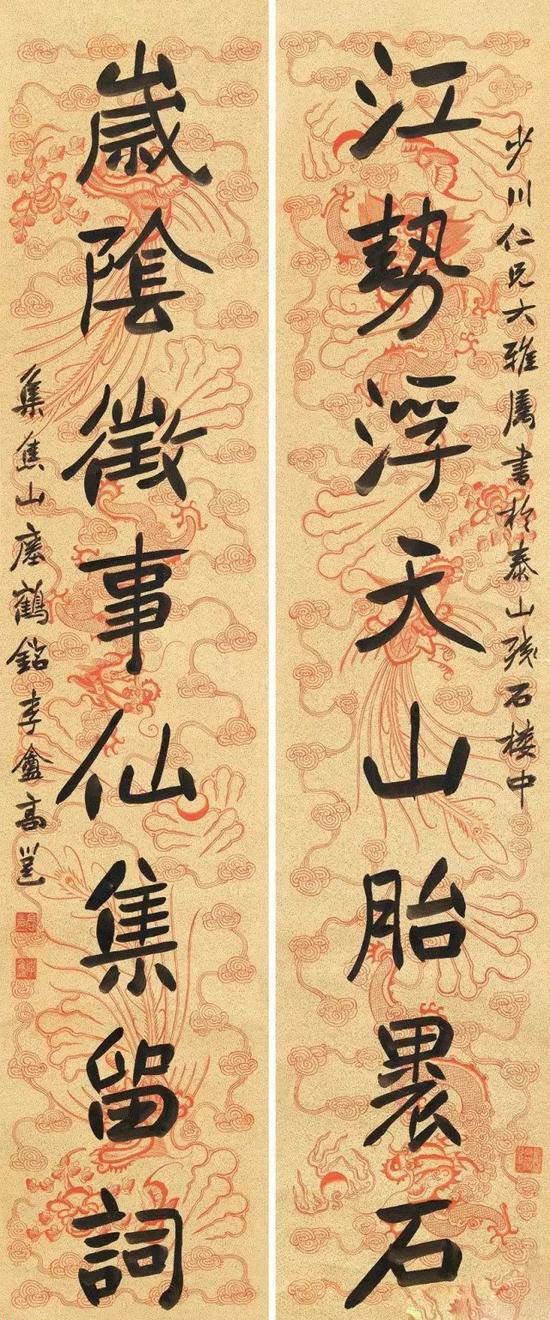

高邕 行書七言聯

善會初起時會員有近百人,后增至二百多人,會中有錢慧安、吳昌碩、高邕之、王一亭、楊逸、黃克明、楊佩父、黃賓虹、蔡守、馬瑞熙、黃旭初、蒲作英、顧翔生、沈心海、馮夢華、潘雅西、潘叔和、金鞏伯、楊古醖、楊了公、郁屏翰、馬企周、朱紫翔、何詩孫、程瑤笙、張善孖、沙輔卿、徐訥甫、洪庶安、汪仲山等,幾乎匯集了當時海派書畫的全部名家,前后活動時間近四十年。1937年起抗日戰爭時期,因上海淪陷,一度停頓活動;抗戰勝利后,又恢復活動了一個時期。善會首任會長由當時畫壇耆宿錢慧安出任,繼任會長者分別為高邕之、楊葆光、馬瑞熙、沈心海、王一亭、汪仲山。

王一亭 無量壽佛

王一亭,黃山壽等 秋菊十屏

豫園書畫善會成立之時,吳昌碩先生藝術正步入高度成熟期,雖長住蘇州,但聲名遠播江浙滬瀆,且先生與海上名賢任薰、周閑、任伯年、張子祥、胡公壽、蒲作英、陸廉夫、施旭臣、諸貞壯、沈石友等人交誼甚篤。是故善會之發起雖自海上,但尤看重昌碩先生的藝壇影響和地位,力邀先生共襄盛舉。吳昌碩先生早年即遭遇戰亂,多位親人因饑病而歿,此后又半生逆旅,屢歷窮途困境,對當日民間疾苦天災人禍感同身受,因此對善會定下義賣書畫賑災這一主旨當有建言并樂于參與實行。在廣施善舉的同時,先生在善會中廣擴交游,與諸多舊雨新知切磋藝事,相互砥礪,海上畫壇由此益重先生。不數年后,除了少數前清的遺老寓公外、絕大部分也是豫園書畫善會成員參加的另一大型書畫金石藝術團體海上題襟館,一致推舉吳昌碩先生出任第二任會長。這正能佐證加入豫園書畫善會是先生在海上藝壇影響日廣逐漸領袖群倫的嚆矢。

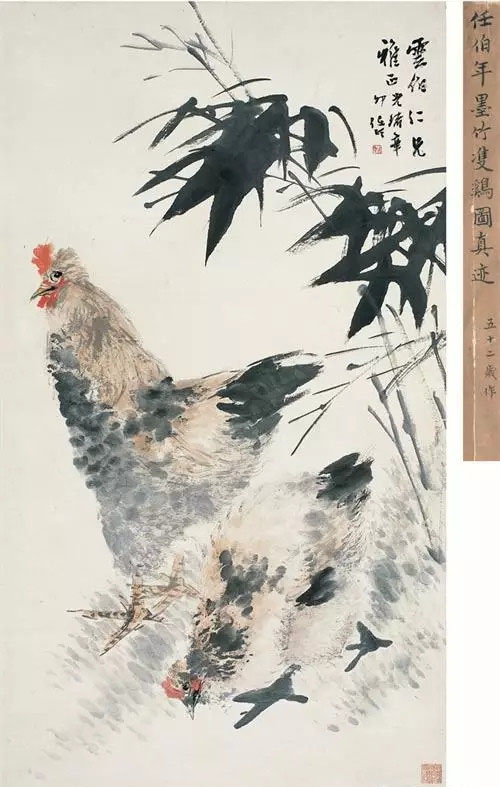

任伯年 竹林雙雞

程瑤笙 墨龍圖

可以看到通過豫園書畫善會這個平臺,諸多海上畫家匯集在一起,在內則交流畫藝、互相提攜;在外則義賣賑災,擴大社會影響,獲取了書畫受眾的好評和青睞。這也是讓缶翁決心把藝事重心從蘇州轉至上海的原因之一。在進入善會之前,先生與會中錢慧安、高邕之、蒲作英、何研北等已是交誼深厚,其中與高邕之更是壯年即已定交。而與會諸子畫藝風領一時、各擅勝場者多矣,當日聲望不下缶翁者亦不鮮見,并且善會中還有以后成為先生摯友、據推介大功的王一亭先生。道不同不相為謀,志不同不相為友,有諸多同道如此,先生如龍游入海,拳腳大舒,酬唱幾無虛日,畫藝日臻化境。當然,也是因為當年這一輩藝術家高超的畫藝和廣闊的胸襟,才能開海派此后繁榮鼎盛雄視南北之勢。

周閑 長生富貴圖四屏

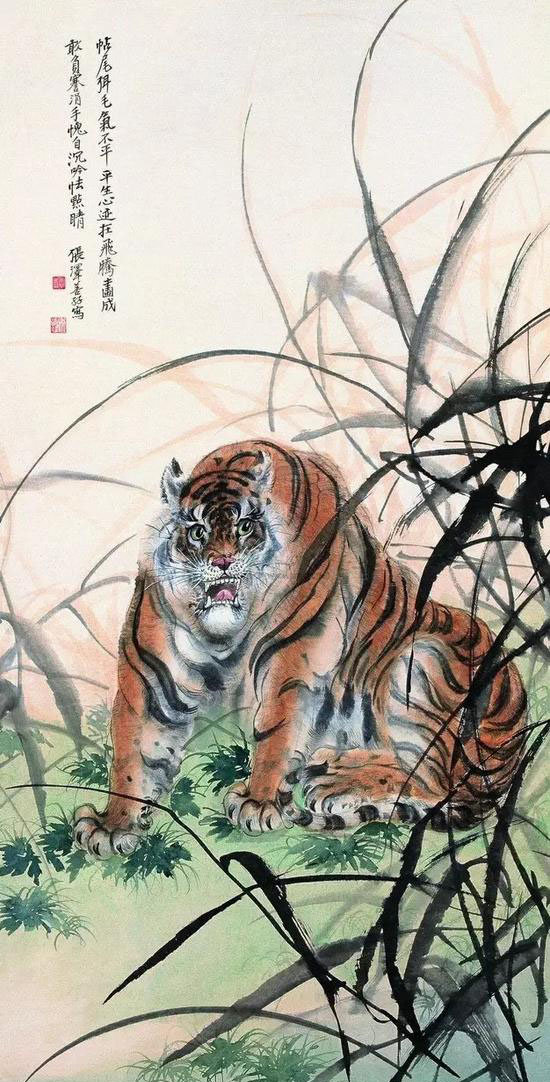

張善孖 猛虎圖

在善會成立兩年之后,隨著先期的藝術開拓以及此后各種書畫藝術展覽及書畫同仁的雅集活動,加上王一亭的大力宣傳推薦,吳昌碩先生成為了海上藝術圈的中流砥柱。民國初年,先生移家上海,其藝術成就遂享譽海內外,并對近百年來中國傳統書畫藝術產生了深遠的影響。

王一亭 春夏秋冬四屏

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號