借古開今 融貫中西

張大千集傳統大成的精品,固然代表其前半生的成就,但是站在歷史宏觀的角度,只有他潑墨潑彩的力作,最能代表他前無古人的歷史地位。——傅申

上世紀六十年代前后,張大千實現了自己藝術生涯中最重要的創新——潑墨潑彩,成功地將中國畫中潑墨大寫意風格結合當年世界抽象繪畫潮流,創造出借古開今、走向世界畫壇的偉大成就,奠定其前無古人的歷史地位。

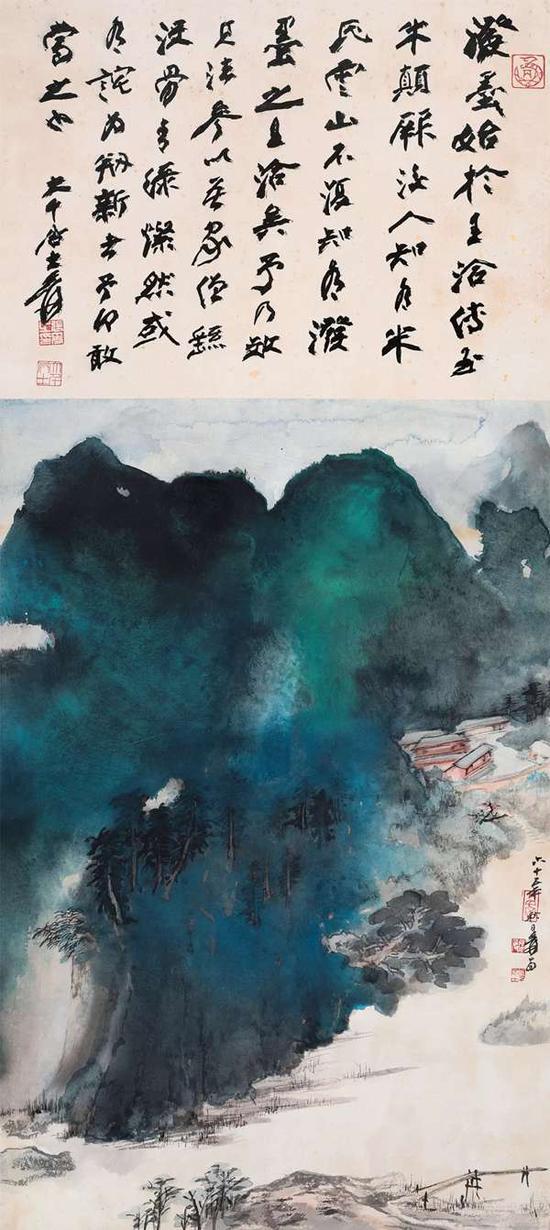

張大千 江上春山遠

設色紙本 鏡框

1976年作

繪畫:67.5×44.5cm

詩堂:32.5×44.5cm

注:

1。張大千自題詩堂。

2。春風石樓楊崑峰舊藏。

3。附張大千與楊崑峰合影照片。

出版:《張大千精品集貳》下卷P425,2015年人民美術出版社。

華藝國際2018秋拍拍品

張大千的潑墨潑彩山水,墨彩兼優。正如其在《江上春山遠》自題詩堂中所寫:“潑墨始于王洽傳至米顛”,尤其在王洽的影響下,“乃效其法”,“參以僧繇沒骨”,又兼吸收西方繪畫因素,演變成“青綠粲然”、墨彩流溢的潑墨潑彩作品。

張大千與此畫舊藏者春風石樓楊崑峰合影

《江上春山遠》作于1976年,是年張大千由巴西遷回臺灣,正值其潑墨潑彩顛峰之時期。畫幅之上,大千先生極大地發揮了色彩的能量,大片濃淡深淺的墨韻與鮮亮透瑩的石綠石青相輝映,古樸絢麗、氣格奔放,實有古人言“解衣磅礴”之感。

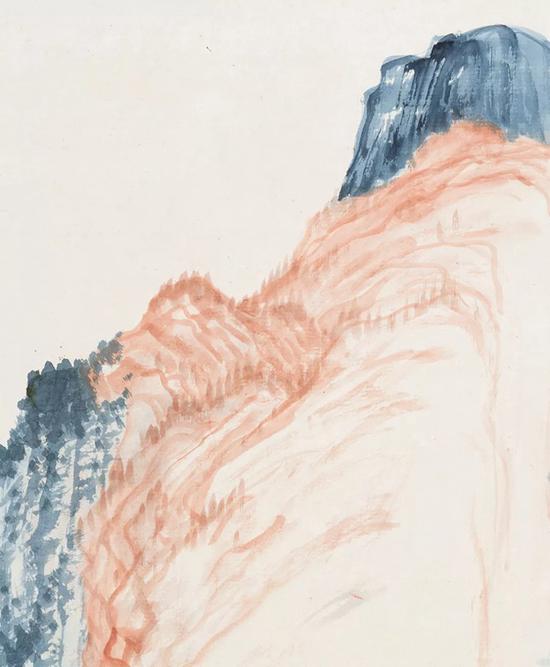

局部欣賞

此畫粗看煙云繚繞,撲朔迷離,但仔細體味,便可見山谷幽深,溪橋橫斜,洲渚淡遠,屋舍林立,樹木蔥蘢,乃一派平淡天真的山水景色。整幅畫變化奇詭,顯現出幽幽山谷的深不可測,使人感覺到一股清冽之氣直透心脾。全畫以半抽象為主,輔以筆墨點景,傳統創新,共冶一爐,實乃張大千潑墨潑彩的精品佳構。

面壁三載 敦煌朝圣

張大千的世界中,敦煌是最重要最輝煌的一章,正如敦煌在文藝歷史中占著高峰地位,敦煌在張大千個人藝術生命中,也是最結實的一環!——謝家孝

上世紀四十年代初,張大千率妻兒及大風堂眾弟子,奔赴敦煌“尋夢”,考察臨摹石窟壁畫。從1941至1943年,在歷時近三年的艱苦歲月里,大千先生在莫高窟、榆林窟、西千佛洞主持清理出309個洞窟,摹寫歷代壁畫將近三百幅。這段非凡的經歷可謂張大千學習古代藝術的一次歷史性創舉,亦對其之后的藝術創作起到了突破性的關鍵作用。

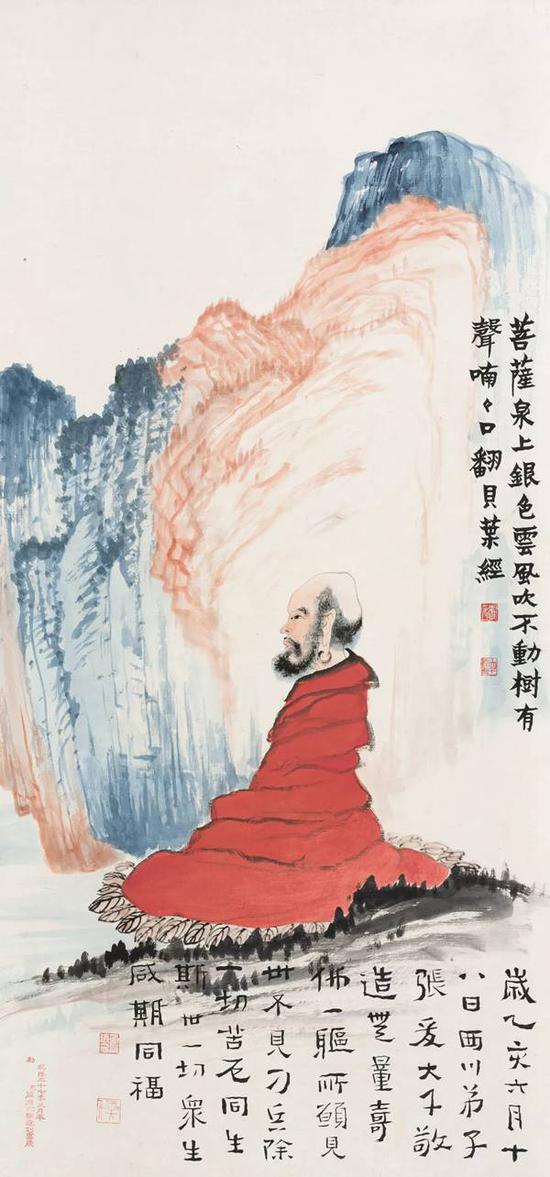

張大千 無量得福

設色紙本 立軸

1943年作

64×37cm

出版:

1。《長流藝聞》封面,NO:237,2010年臺灣長流美術館;

2。《渡海三家》P50,2010年臺灣長流美術館。

展覽:

“中國近現代書畫十二名家精品展”2010年保利藝術博物館。

華藝國際2018秋拍拍品

張大千將莫高窟視為“歷代杰作,國畫至寶”。追摹敦煌古畫,張大千的原則是“完全一絲不茍”,在把握形象的同時也對壁畫之精神內涵有了更深一層的繼承與認識。僅為還原佛教壁畫之敷色傳統,便專門從塔爾寺聘請三位畫僧專事調制顏料,其此時繪事所用畫材之精,所費心力之深可見一斑。

1943年,張大千與藏傳佛教寺院僧人等攝于敦煌莫高窟

此時期張大千臨仿敦煌畫風之作精品倍出,每有面世均獲矚目。陳寅恪評價這一段經歷道,“何況其天才特具,雖是臨摹之本,兼有創造之功,實能于吾民族藝術之上別辟一新境界”。

此幅《無量得福》,正是創作于張大千禮佛敦煌的第三載,魏晉唐宋繪畫之氣韻高古已得之于心,應之于手。畫面寫一尊菩薩結跏跌坐禪定凝思,運線若春蠶吐絲,筆力遒勁而筆尖圓勻。

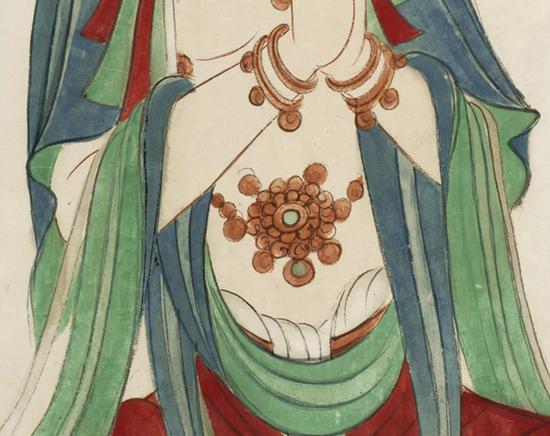

局部欣賞

畫面所繪衣紋服飾流暢靈動,一氣呵成,有曹衣之古拙,又蘊吳帶之飄逸,方能靜中生動。敷彩優選以傳統工藝錘煉之染料,追摹古畫千年前之光彩神奕,顯色沉著莊重,華而不艷。開臉顯示出法相的慈悲與端莊,傳遞著外不著相,內不動心的靜謐與智慧。

菩薩身披素衣,腰縛羅裙,雙手相和,意指合十法界于一心,虛化合掌狀如蓮蕾,有花開見佛之意,象征修養與和平。

頭頂“日月寶珠冠”,《華嚴經》卷載“是為菩薩摩訶薩施寶冠時善根回向,為令眾生得第一智最清凈處智慧尼妙寶冠故。”三面鑲嵌琉璃摩尼珠,摩尼者為“離垢”之意,佛經說此寶珠不為垢穢所染,“凡意中所需財寶衣服飲食種種之物,此珠悉能生出,令人皆得如意”,代表圓滿與清凈。

寶冠上飾新月,月中托日,象征對光明的崇拜。此種形制為波斯薩珊王冠裝飾,在敦煌則常見于唐以前之菩薩像,是多元文化交融之存證。

局部欣賞

菩薩身披項圈式短瓔珞與盤狀蓮花紋胸飾,則尚未顯隋唐以后造像瓔珞飄動,繁縟華麗之富態,推測系以敦煌北朝時期菩薩像為藍本,存高古之氣,可謂“冷以野山林之氣勝,溫以樸寧靜以致遠”。

佛法云,創作佛像本就是一種修行弘法的志業,也是積功德、行善緣的布施,張大千虔繪之《無量得福》,菩薩的外在藝術美感與內在精神信仰完美和合,詮釋著大道無聲,大美無言的智慧,當為有緣之人恭迎供養。

師古人之跡 亦師古人之心

張大千對于古人成法的精研和借鑒,可以說貫穿其整個藝術生涯。上世紀20年代至40年代前,是張大千仿古摹古兼寫生創作的重要階段,此時期的作品尤其體現張大千書畫的“植基廣厚”,更可見其藝術創作的常新之源。

設色紙本 立軸

1935年作

134.5×66cm

注:此作用紙為乾隆二十七年宮廷所制。

華藝國際2018秋拍拍品

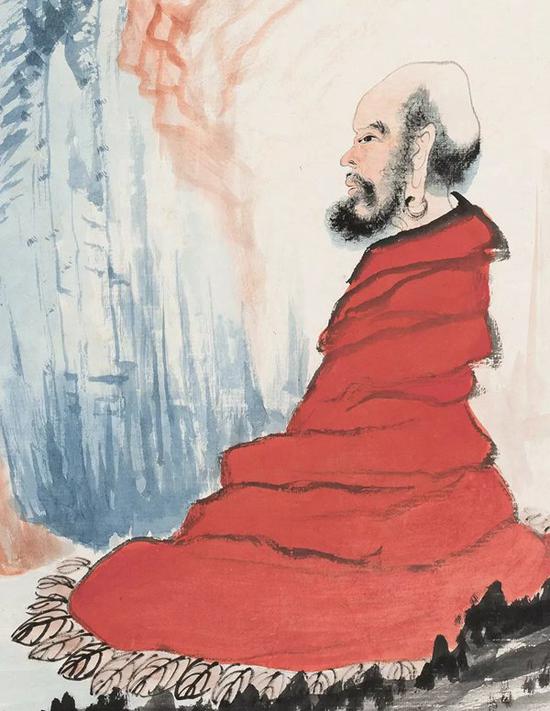

此幅《無量壽佛》作品右側題字及人物造型便是從金冬心而來。畫中無量壽佛濃髯卷發,雙目微啟,作冥想狀,垂手盤坐于蒲草團上,淡赭紅色涂抹面龐及袈裟,信手點染的鬢髯眉發,自有郁茂的質感。衣褶線條拙重,筆勢生澀,頗有蒼勁渾樸的趣味。此種筆墨意趣一直持續到大千晚年對“簡勝于繁,拙勝于巧”藝術理念的追求。

局部欣賞

全作構圖上以山石為背景,以赭石、石青交替皴染,突出了山石的質感,同時也烘托了畫面的氛圍。山腳與中景不過多描繪,人物置于前景正中,簡潔而有神。右上方題以“佛經”,畫面下部再題作畫時間、緣由,印章參差錯落,成為畫面的有機組成部分,為大千早年人物佳作。

局部欣賞

張大千對無量壽佛的表現,寄寓了他對多福多壽的祈愿。此幅《無量壽佛》作于1935年,正是民國多災多難之時。根據作者題識:“所愿見世不見刀,兵除一切苦厄,同生斯世,一切眾生咸期同福。”表達了張大千虔心禮佛,為世人祈福的美好祝愿。

張大千 東山獨步

水墨紙本 鏡框

120×52cm

注:天津人民美術出版社舊藏。

出版:

1。《中國近現代名家畫集·張大千》P46,1996年天津人民美術出版社。

2。《張大千畫集》上,P178-179,2003年天津人民美術出版社。

3。《藏畫-近現代國畫精品鑒賞與收藏:張大千》圖7,2004年天津人民美術出版社。

4。《藏畫》張大千、蕭謙中卷,圖7,2004年天津人民美術出版社。

5。《藝海集珍》第八輯,2009年西泠印社出版社。

華藝國際2018秋拍拍品

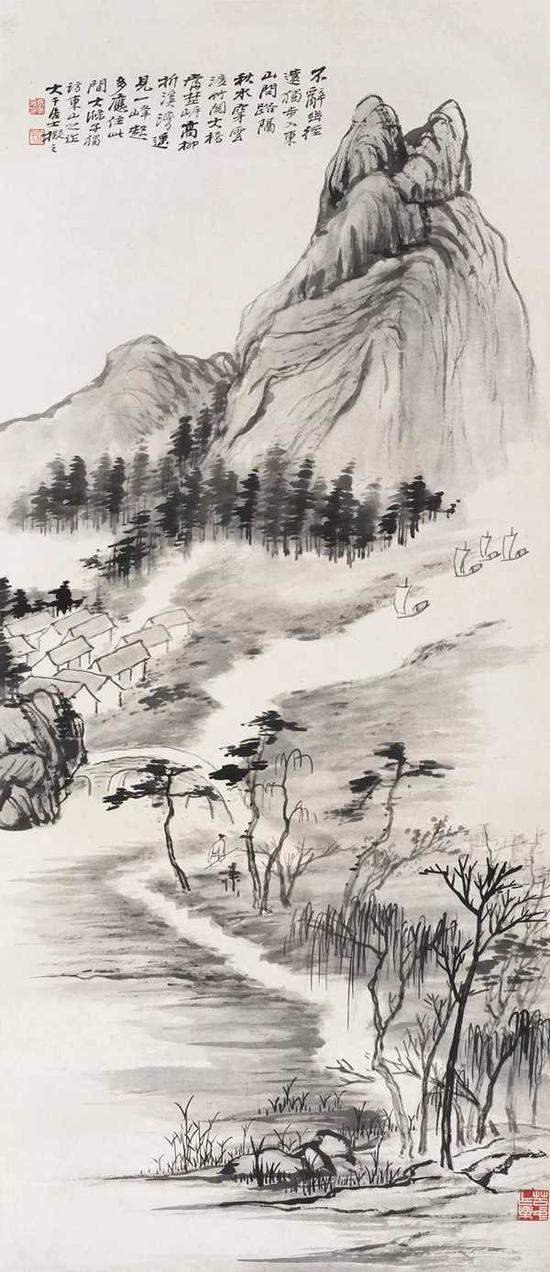

山水仿古畫作中,張大千尤擅仿石濤。此幅《東山獨步》便是大千先生早年研習古法臨摹石濤《獨訪東山》之作。畫作在保留《獨訪東山》整體風格的基礎上,加強了對細節的把控,強調墨的濃淡干濕變化,注重遠山肌理的描寫,讓整幅作品更富層次。值得一提的是,張大千《東山獨步》原為天津人民美術出版社舊藏。石濤《獨訪東山》的原作收錄于其《憶金陵》冊頁中,現藏于美國弗利爾美術館。

張大千 寶積寺

設色紙本 立軸

1934年作

133×60cm

注:天津人民美術出版社舊藏。

出版:

1。《張大千作品選》圖四十,1984年天津人民美術出版社。

2。《中國近現代名家畫集·張大千》,P4,1996年天津人民美術出版社。

3。《張大千畫集》下,P86,2003年天津人民美術出版社。

4。《藏畫》張大千、蕭謙中卷,P2,2004年天津人民美術出版社。

5。《張大千畫集》上卷,P112,2005年北京工藝美術出版社。

6。《藏畫-近現代國畫精品鑒賞與收藏:張大千》P2,2008年天津人民美術出版社。

華藝國際2018秋拍拍品

正如石濤“搜盡奇峰打草稿”一般,張大千不僅耕耘畫面,更常常出游寫生,《寶積寺》正是見證大千將寫生與仿古相結合的佳作。

寶積寺坐落于廣東省有著“嶺南第一山”之稱的羅浮山,此畫為張大千1934年在蘇州,追憶前一年與侄兒張心銘等游歷羅浮山,造訪寶積寺所作。此圖張大千略微脫離八大、石濤粗獷樸茂的藝術風格,轉向明代沈周、唐寅的細膩華滋,采用了近、中、遠經典的三段式構圖,近處細流涓涓,中段處白瀑飛馳、寶積寺掩映林間,遠處山巒疊嶂,盡精微致廣大,其流連之心,一覽無遺。

值得一提的是,此作為天津人民美術出版社舊藏,曾被天津人民美術出版社多次出版,來源可靠,難能可貴。

張大千 洗桐圖

水墨紙本 立軸

1938年作

114×32cm

出版:《張大千書畫集》第五集,圖14,1983年臺北歷史博物館。

華藝國際2018秋拍拍品

張大千 擬吳偉仕女

水墨紙本 鏡框

1934年作

130×57.5cm

華藝國際2018秋拍拍品

華藝國際2018秋季拍賣會

預展:2018年11月14日-15日

拍賣:2018年11月16日-17日

地點:廣州琶洲南豐國際會展中心L2

上海巡展

時間:2018年11月10日-11日

地點:上海波特曼麗思卡爾頓酒店四樓申宴會廳

廣州華藝國際拍賣有限公司

電話:86-020-87306600

地址:廣東省廣州市越秀區東湖路125號

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號