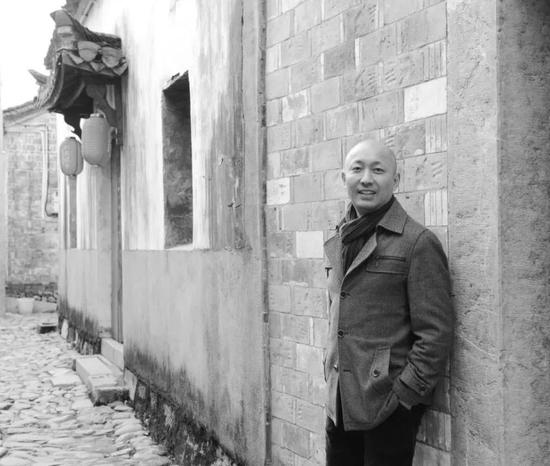

程興林。字一墨。祖籍四川,曾軍旅14載,2007年轉業至國家人力資源社會保障部,2015年調入文化部中國國家畫院。現為中國書法家協會會員,中央國家機關書法家協會常務理事,原國家人社部書協秘書長。畢業于首都師范大學書法藝術專業。

興林最擅長的書體是行書。行書兼具實用與審美,最得晉人“不激不厲而風規自遠”的韻致。其用筆往往講求中側鋒兼用,中鋒為線,為內質與速度;側鋒為塊,為外妍與表現。所以,在興林的行書創作中,橫豎多用中鋒,撐持單字的整體框架;撇捺多用側鋒,豐富局部的點畫表現,如此中側鋒配合,便做到了“文質彬彬,盡善盡美”。達到這一點并不容易,它需要書寫者在創作時,有效把握字形的點畫結構,并在行筆中保持對每個局部的異常敏感,通過不斷地調整筆鋒角度來達到書寫效果。

崔道融 溪居行事尺寸23.5cm×30.5cm

毛筆在紙上的運動,由于書寫方向的調整和運行軌跡的多變,有時并不遵循漢字固有的筆畫順序而展開,由此發生單字內部結構的扭曲變形。興林的很多作品,我們可以看到組合結構的單字左右或上下之間筆畫的相互穿插或避讓,形成了彼此呼應的陰陽向背。在這里,每個單字的內部基于筆畫的搖曳而處于流動狀態,字的重心也不斷發生變化,上下或左右跳躍。同時,他的這種書寫對于作品空間的切割也并非是規則而均衡的,而帶有豐富的邊緣形態,這表明興林在結構處理上具有明確的構成意識,將書寫空間切割為一種既區分又界定的秩序組合。

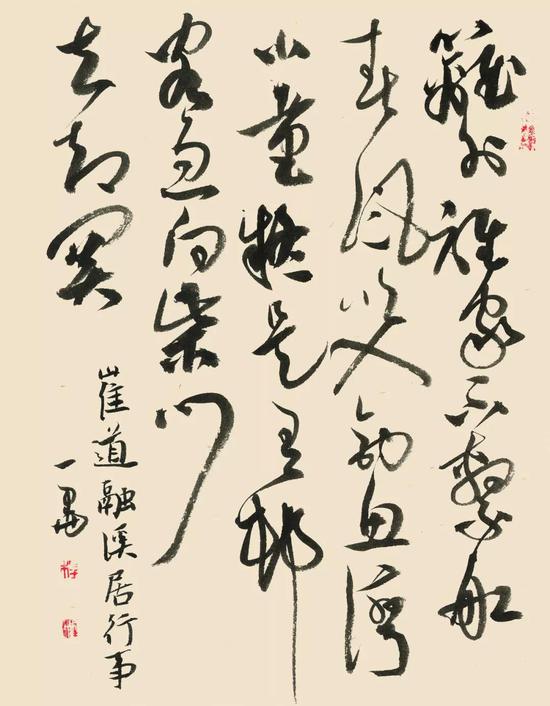

張謂 早梅 尺寸:23.5cm×30.5cm

興林書寫的另外一個特點是存在大量的“字群結構”。“字群結構”是王羲之在書寫草書時的創造,他時常把筆勢擴至單字以外,一筆寫出數字,突破了以單字為造型單位的書寫方式,由此構成“字群結構”。興林非常重視書寫過程中“牽絲”的使用,他的筆勢起伏迭宕,形態舒卷多姿,尤其是連筆的映帶連綿,表現得灑脫肯定。上字書寫結束后的連帶波及到下字結構的虛實疏密,筆畫會同時產生相應調整,使字勢出現了“臨時從宜”而“不主故常”的逸趣,極大地擴大了書寫的表現力。加之“漲墨”和“飛白”的有效點綴,使作品呈現出一種豐富的節奏感和繪畫性。

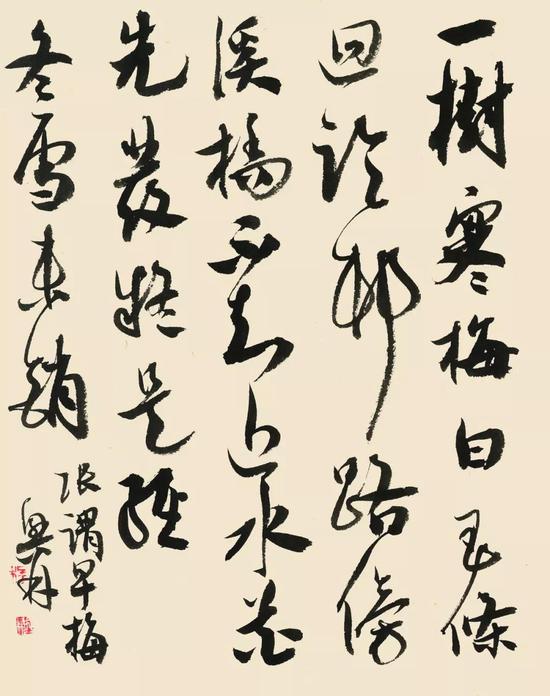

張旭 山行留客 尺寸22cm×32cm

在當代,書法成為寄托個人情感的藝術樣式。它是書寫者用來認識、理解和表達自我的方式,同時標識著書寫者對于外在世界的一種態度。在我看來,興林的書法同他對人對物、對人生對世界的態度是一致的,那就是“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

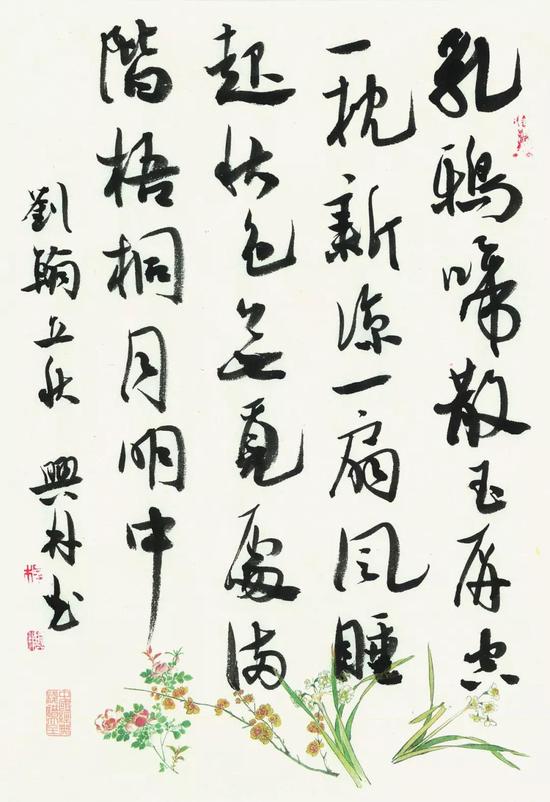

劉翰 立秋 尺寸:22cm×32cm

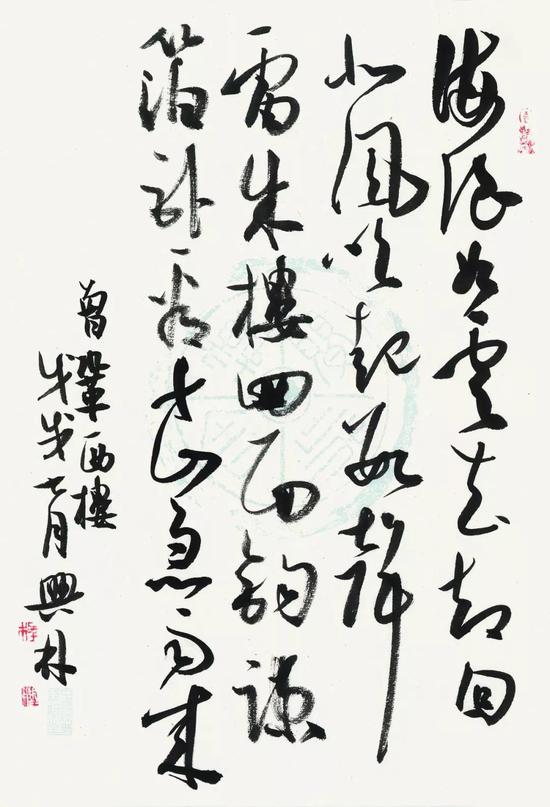

曾鞏 西樓 尺寸:22cm×32cm

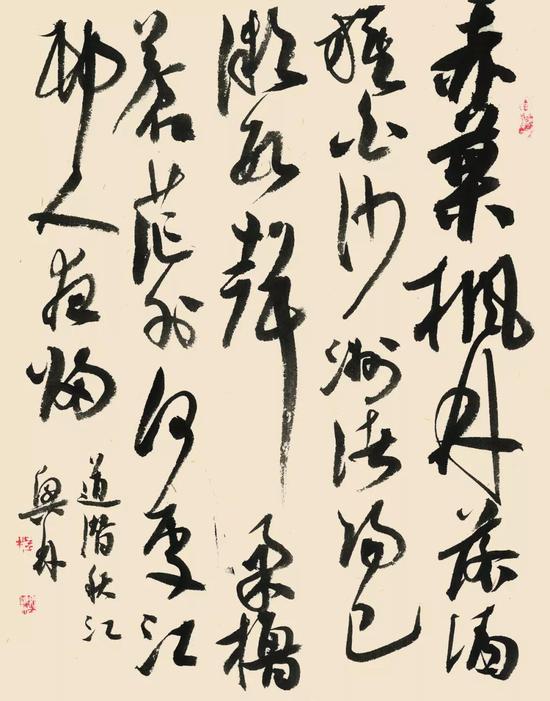

道潛 秋江 尺寸:23.5cm×30.5cm

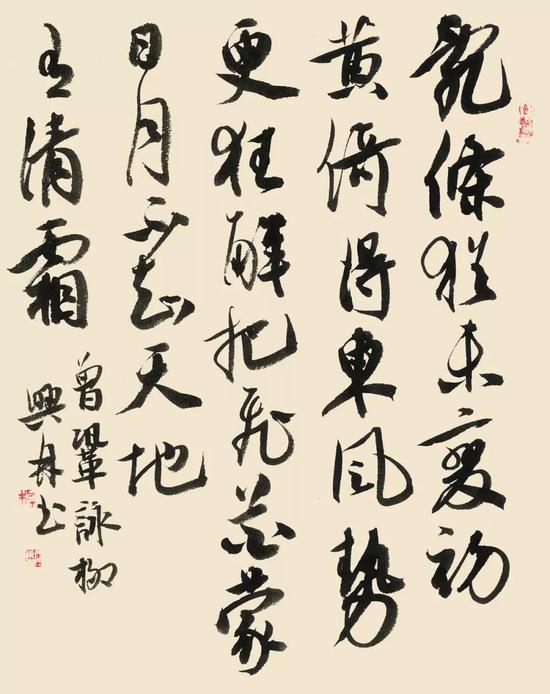

曾鞏 詠柳 尺寸23.5×30.5cm

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號