華藝國際2018秋拍迎來了第十期“靜觀—歷代造像及宗教藝術品”專場,本期的拍品范圍有所拓展,除了主體的造像部分——包括各時期來自印度、尼泊爾、西藏、蒙古、漢地等地不同風格的造像精品之外,還增設了唐卡、佛畫、寫經等宗教藝術品。今天的微信推送重點介紹本期的封面拍品“13/14世紀 銅鎏金寶冠釋迦牟尼”。

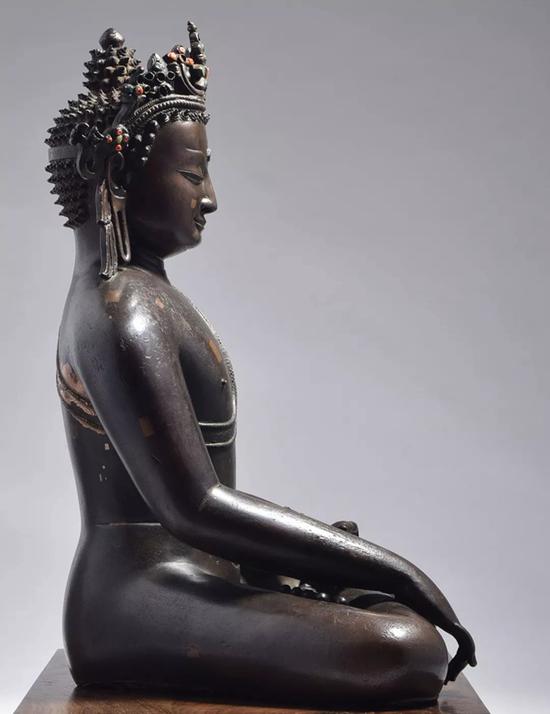

13/14世紀 銅鎏金寶冠釋迦牟尼

H:40cm

來源:亞洲重要藏家舊藏

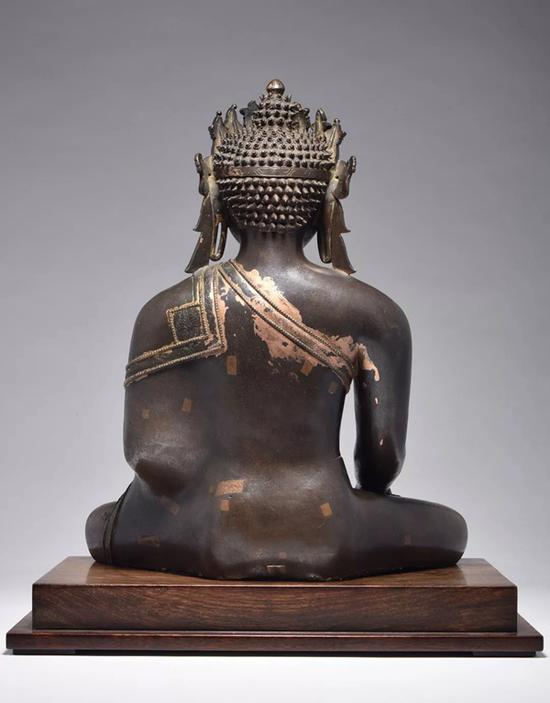

釋迦牟尼頭戴五葉寶冠,身著袒右式袈裟,右手結觸地印,左手結禪定印,金剛跏趺坐姿,這種形象被稱為“寶冠佛”。佛陀微斂的目光、健碩飽滿的肌肉線條具有強烈的藝術感染力,作品整體反映出莊嚴而慈和的氣質。

坐像高達40厘米,體量碩大少見。其殊勝之處還在于紅銅質地細膩,包漿色澤瑩潤古樸,且鑲嵌工藝精湛。從佛像表面殘留的鎏金來看,此尊釋迦牟尼應滿身金裝,供奉于西藏重要的寺廟之內。惜遭遇火劫,鎏金層因為高溫脫落或氧化成玫瑰金色,露出紅銅胎體,亦可見到胎體之上的沙眼處采用紅銅一絲不茍地修補再精細地打磨,這也恰恰體現了高等級造像的精益求精。此尊造像失金之后,又經歷代供奉,體表已生成渾厚潤澤的包漿,比之當初少了一份浮華,卻更添了幾分深沉與古樸。此像為西藏地區具有尼泊爾藝術風格的造像精品,其工藝水準與審美造詣在現存同類造像中出類拔萃,可謂彌足珍貴。

元明時期尼藏風格寶冠釋迦佛

西藏書畫藝術研究院 喜瑪拉雅藝術中心主任 劉鍇

元明時期是西藏宗教和藝術最為繁榮的時期,也是外來影響和自身發展的融合與轉化的關鍵歷史節點。在這數百年的時間里,西藏地區的宗教造像和繪畫充分學習域外藝術風格,加之自己的變化和特色,逐漸擺脫了稚拙的模仿,出現了西藏本土化風格確立的趨勢。在諸多外來藝術中,對西藏影響最大的當屬以紐瓦爾藝術為代表的尼泊爾風格造像,在它的影響下產生的西藏本土佛像被稱為尼藏風格。

尼泊爾王國位于西藏的西南方,漢文典籍稱之為“尼婆羅”,早期藏人將其稱為“洛帕”。根據可考的記載,早在公元六世紀尼泊爾就和西藏產生了聯系,至唐代尼泊爾甚至成為了強大的吐蕃王朝的一部分,被控制長達兩百多年。在這樣的背景下,最偉大的吐蕃贊普松贊干布迎娶了尼泊爾的赤尊公主,隨公主而來的除了著名的釋迦牟尼八歲等身像,還有大量的尼泊爾工匠,他們參與了大昭寺和布達拉宮的修建,是尼泊爾宗教藝術向西藏輸出的第一波。尼泊爾的工匠以紐瓦爾為主,以其精湛的手工藝文明。居住在加德滿都河谷的紐瓦爾人大多信奉佛教,他們隨著佛教的傳播進入西藏,以佛像的制作經商為生。在西藏與尼泊爾交界的吉隆縣境內就曾發現有吐蕃時期具有明顯尼泊爾藝術風格的石雕。尼泊爾藝術對西藏的影響非常廣泛,不僅僅在邊境地區,在拉薩藥王山東麓的吐蕃時期查拉魯普巖寺石窟寺,也據說是尼泊爾工匠開鑿的。

十二世紀末期,在伊斯蘭勢力的壓迫之下,印度文化區的傳統宗教受到重大打擊,佛教的寺院和僧團也被毀滅性的破壞,更多的工匠進入相對安全的尼泊爾和西藏避禍,客觀上促進了尼藏宗教藝術的發展。在這個時期涌現出的大量杰出工匠之中,有一位名叫阿尼哥的尼泊爾藝術家尤為著名。阿尼哥1244年生于尼泊爾,為王室后裔,自幼聰明過人博聞強記,飽學佛教經典和造像度量,且并不囿于理論,擅長親自鑄造佛像和繪畫。《涼國公敏慧公神道碑》說:“公生三歲,父名攜以禮佛。公仰視塔曰:‘此心木及相輪、寶瓶誰所為與?’聞者驚異,知為夙緣髻此端疑如成人。入學誦習梵書不久,已通兼善其字,尊宿自以為弗及。尺寸經者,藝書也。一聞讀之,即默識之。少長,每有所成,巧妙臻極”。蒙古人統治西藏以后,接受藏傳佛教,命薩迦派高僧、帝師八思巴建造金塔,從尼泊爾挑選一百名能工巧匠,年僅十七歲的阿尼哥請纓帶隊,僅僅花費一年時間就造成了金塔。由此阿尼哥及其代表的尼泊爾紐瓦爾藝術被西藏政權和元代宮廷接受,在西藏得到大力的發展,被稱為“西天梵相”。

元明時期在尼泊爾藝術風格對西藏的廣泛影響下,西至后藏,東達衛藏的廣大地區幾乎到處可見尼藏風格的佛像。后藏地區的受尼泊爾影響的代表是夏魯寺風格造像。夏魯寺位于日喀則地區雅魯藏布江和年楚河交匯的地方,公元十一世紀初,西藏處于分裂割據,此地領主喜饒迥乃在此建立了夏魯寺。直到公元十三世紀,在元朝政府的統治和支持下,和薩迦派關系密切的夏魯寺得到了強大的扶持,夏魯寺多次擴建和翻修,其聲望和權力都達到了巔峰。此時擔任夏魯地區長官的古相·扎巴堅贊與元朝帝師八思巴有著姻親關系,接受過元朝皇帝的召見,并帶回大量賞賜和工藝精湛的漢地工匠修造夏魯寺。這一時期夏魯寺還延請到了當時西藏最杰出的佛教大師布頓·仁欽珠。布頓大師在夏魯寺重新全面勘定了藏文大藏經丹珠爾,除此之外還投身到夏魯寺的設計和擴建之中。據傳他曾親自繪制夏魯寺的壇城壁畫,塑造護法像。

夏魯寺佛像

如今夏魯寺還保留著大量元明時期的珍貴壁畫和造像,形成了稱之為夏魯式樣的藝術形式,也是十四至十五世紀西藏藝術的高峰之一。夏魯式樣總體受到印度、尼泊爾藝術的影響,又有著西藏本土的創造,同時還融入了漢地元素,并且能夠將它們和諧的融為一體。無論夏魯式樣的壁畫、泥塑還是金銅造像,都有著飽滿的造型和富麗堂皇的裝飾,其法度的端嚴和工藝的精美程度往往令人震撼,但這種震撼之余又不會流于俗艷和繁復的堆砌,而是處處體現著靜謐典雅。夏魯式樣以其強大的藝術魅力和宗教感染力,深刻的影響了后藏及其接壤的廣大地區的造像風格。隨著工匠的移動和交流,又與其他的地方風格結合,形成了不少變化。

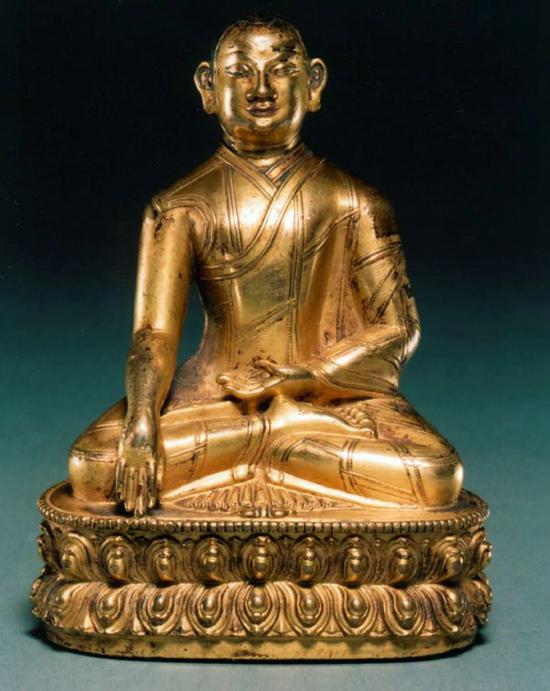

止貢巴·仁欽貝像,魯賓藝術博物館藏品

和后藏地區主要為薩迦派勢力不同,東部衛藏地區在明代以噶舉派為主。噶舉派著名祖師帕木竹巴多吉杰布在山南地區建立了丹薩替寺,在他圓寂之后,由其弟子止貢巴仁欽貝和達隆巴扎西華擴建了寺院大殿,并為其建立吉祥多門塔式舍利靈塔。這種靈塔以立體壇城的形式,將三千多尊顯密造像布置于靈塔周圍,形成了蔚為壯觀的佛教神殿。歷史記載丹薩替靈塔的建造也是與尼泊爾工匠密不可分,在長達幾百年的時間里,丹薩替寺和直貢梯寺共建立了十多座此類大型靈塔,可以想見這數萬尊佛像的鑄造工程極大的促進了尼泊爾造像工藝在西藏的傳播和傳承。

這些宗教中心寺院的造像風格,影響著下屬和周邊寺院的造像活動,形成了被稱為“尼藏風格”的藏傳佛教造像式樣。“尼藏風格”是最高超的尼泊爾工藝和西藏本土審美的完美融合,也代表著藏傳佛教造像在明代的最高峰。由于工匠的流動、雇主的要求和作坊的差異,尼藏風格的造像雖然在具體細節上可能有著諸多的變化,但是整體擁有一些鮮明或常見的特征。例如佛像基本以銅含量極高的紅銅鑄造,施以厚重的鎏金,以各色寶石在帽冠、瓔珞等處進行奢華的裝飾等等。

元明時期的尼藏風格佛像通常身材優美,肌肉飽滿,衣飾以薩爾那特濕衣貼體式輕薄的樣式為主。菩薩和報身佛一般戴有高聳的寶冠,寶冠中央葉片巨大,一般為山字型或U字型,中間裝飾以寶石,多排列成如同五方佛的十字形,還有的裝飾以代表輪回和時間之魔的支巴扎怪獸。坐姿的造像會在身下表現披散的天衣或袈裟,袈裟的邊緣一般以程式化的方式表現,以放射狀整齊的衣紋鋪散在臺座上。

本件釋迦牟尼像,頭戴寶冠,寶冠式樣非常簡潔,為五葉冠式樣,中間葉呈山字型,上嵌珠寶形成兩個十字。佛像面容飽滿,眉目低垂,眼睛彎曲三折,耳畔有兩朵花飾,耳后有繒帶下垂。釋迦佛跏趺坐,身著輕薄袈裟,邊緣處鏨刻簡潔的鉤紋和云紋,袈裟邊緣身前披散。這件造像通體鎏金已經基本脫落,但在殘留的溝回之中還可以看到極為明亮的殘金,可以判斷曾經的鎏金純度和厚度極高。背部某些位置殘存的鎏金顏色發紅,證明其曾遭火劫,佚失的蓮座也暗示著其多舛的命運。

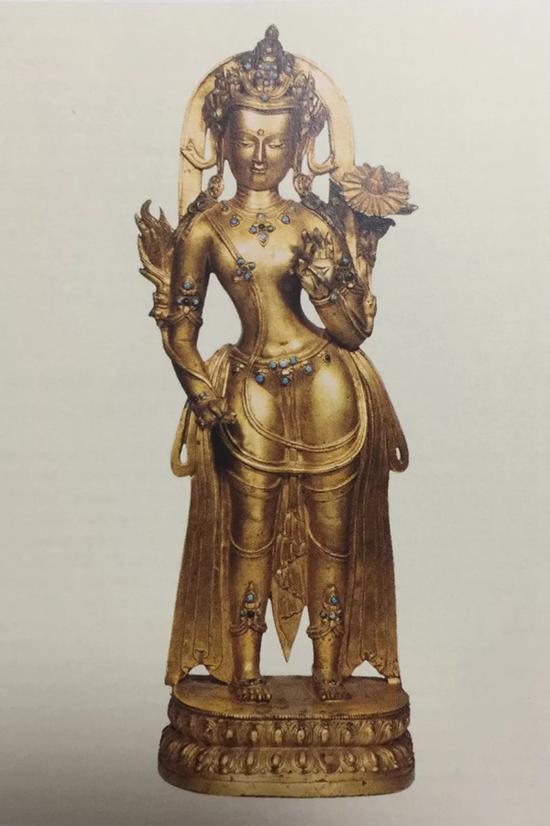

因為這些重要歷史信息的缺失,對其更準確的風格來源和年代斷定分析造成了困難,只能盡可能進行一些推斷。這件寶冠釋迦像基本無疑是有著濃烈的中世紀尼泊爾風格的造像,面部顴骨較高,下頜較圓,更接近夏魯寺等西藏本土風格而非純尼泊爾風格,所以基本判定是一件尼藏風格的作品。簡潔的衣飾并無太多的風格信息,其披散的袈裟比較薄,扇狀的末端形成的之字形結構向上,比較接近夏魯寺的式樣而不是丹薩替寺的較厚的袈裟和向前的邊緣。從帽冠上看,這樣十字的式樣出現相對較晚,比如直貢梯寺色康大殿的一件立像的帽冠葉片就有所類似(見施羅德《西藏佛教金銅造像》256D),而山字形的主葉可以讓人立刻想到色拉寺大殿中巨大的尼藏風格菩薩像(見施羅德《西藏佛教金銅造像》225B)。耳側的花飾也可以在色拉寺強巴拉康大殿的明代尼藏風格菩薩像上找到類似之處。

直貢梯寺色康大殿佛像

色拉寺大殿中的尼藏風格菩薩像

尤其值得注意的是,寶冠釋迦耳后的繒帶剛剛垂肩,形態也是垂直,并沒有如同藏西古格等地常見飛揚上翹的造型,可能會是判定年代和地區的一個重要線索。由于此佛像尺寸巨大,造型又相當壯碩,令人觀感雄渾有力。很難想象在如今精品匱乏的市場,還可以看到這樣的重器。

寶冠釋迦牟尼像賞析

文/馬逸風

此尊佛像身著右袒式袈裟,右手結觸地印,左手結禪定印,雙腿呈全跏趺姿端坐。其頭戴五葉寶冠,此種特征與佛教“三身”理論密切相關,故于金剛乘佛教儀軌中盛行,除表現釋迦牟尼形象外,亦出現于“五部如來”等諸佛圖像志中。通過佛像衣著、手印、坐姿等特征,意圖區別其為釋迦或阿閦佛則顯不易,然未見明顯金剛杵標志或痕跡,便可將其視為釋迦牟尼化現為轉輪王之形象,意在表現佛陀菩提樹下降魔成道一剎。

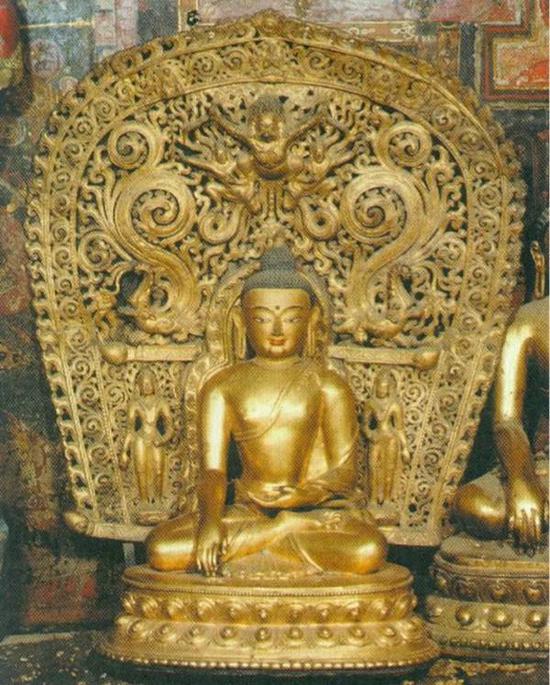

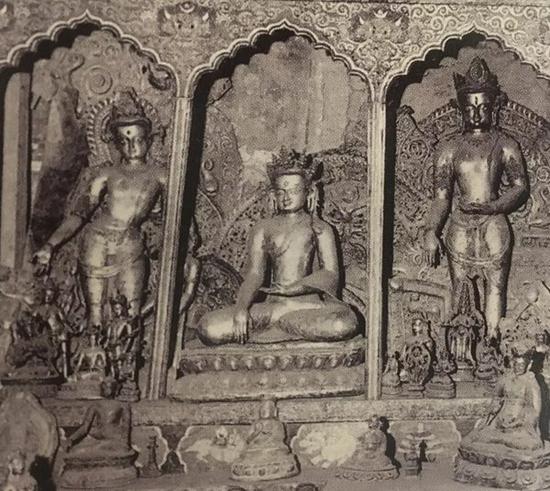

整像身形壯碩,面容安詳,挺拔而莊嚴,凸顯出紐瓦爾造像藝術傳統之特色。14世紀以降,尼泊爾造像以富于肉感的肌體為審美追求,與早期作品的纖細、柔美形成對比,此項特征于該尊佛像中體現的甚為明晰。另佛像五葉冠、耳側花結、繒帶樣式均常于見13-15世紀尼泊爾造像中,成為斷定其鑄造年代的依據。與同時期的加德滿都作品相較,此尊佛像仍在鑄造工藝、裝飾手法上體現出諸多差異,其胎體厚度較之加德滿都造像輕薄,頭冠、白毫等處以珊瑚、松石鑲嵌點綴,又與加德滿都地區慣用半寶石裝飾造像之習慣相悖。因此,我們仍應視其為受西藏文化影響地區內的創作,位于加德滿都以西的大片區域以及衛藏地區均可能是其源處。尼泊爾西部多波地區(Dolpo)揚澤寺(Yangtser Monastery)留存的影像(圖1,David L.Snellgrove攝于1960年)向我們展示了一尊與之頗為近似的寶冠佛像,進而側面印證了上述推斷。

尼泊爾西部多波地區(Dolpo)揚澤寺(Yangtser Monastery)佛像

David L.Snellgrove攝于1960年

佛像表面殘存的少許鎏金痕跡證明其曾遭遇火災侵襲,雖為遺憾,卻營造出另一番古樸靜穆之感,仍是為佳作。

參考資料:Amy Heller, Hidden Treasures of The Himalayas, Chicago: Serindia Publications,2009, p.213, fig.155。

華藝國際2018秋季拍賣會

預展:2018年11月14日-15日

拍賣:2018年11月16日-17日

地點:廣州琶洲南豐國際會展中心L2

上海巡展

時間:2018年11月10日-11日

地點:上海波特曼麗思卡爾頓酒店四樓申宴會廳

廣州華藝國際拍賣有限公司

電話:86-020-87306600

地址:廣東省廣州市越秀區東湖路125號

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號