形式的重鑄

(文/蘇傳敏)

宗白華說:所謂藝術,就是人生忘我的一剎那。

如何理解老先生這句話?

佛家倡導無我,亦即丟掉只關注外部世界的那個“我”,轉而體驗生命內部的律動。

那律動是美妙的。

把生命內部的律動用可見形式外化岀來,讓人們看見它,聽到它,這個外化形式就是藝術。

所以,創作藝術和欣賞藝術的狀態亦即忘我狀態,忘我-----是為聆聽生命的律動。

心靈世界的一切活動皆為律動。

不同情感,不同意識,不同精神層面,其律動頻率各不相同。外化岀來,也就呈現為不同面貌,不同流派,不同風格的藝術作品。

藝術家們是以不同的藝術樣式表述著各自不同的心理世界。

在各種藝術流派里,當代藝術家屬于這樣一個群體:他們不滿足于那些傳統的藝術語言(形式),他們的眼光始終眺望著心理空間的邊界,渴望去感知那些未知的,生疏的生命旋律。通過對新藝術形式的探尋、打磨、重鑄,不斷的打開新的心靈空間。合肥“現象”藝術家小組的畫家們,便歸屬于這個群體。

合肥藝術“現象”小組己經舉辦過三屆展覽,畫家們每一次都在重鑄自己的藝術形式,都試圖把形式的探索向前推進。不管實際上是否推進了,推進多少,在主觀上每個人是在這樣要求自己。今年,第四屆“現象”展舉辦在即,把每位畫家部分參展作品在此做一個巡視,給一個考量,行一個自問,由此達到“現象”小組自身的自知,也望借助觀眾的力量,給以質疑、評說、討論,共同把新的形式語言鍛造的更為精煉、精準。

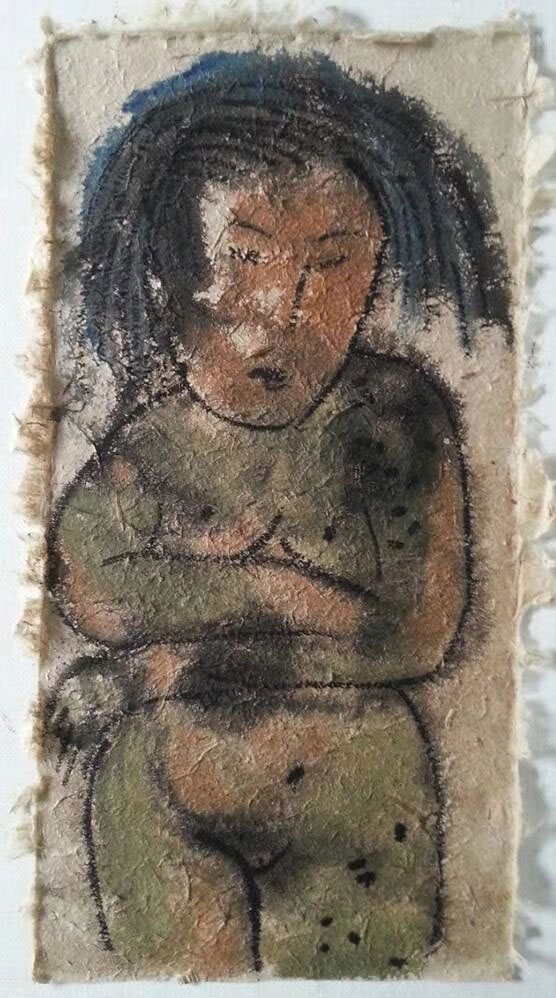

單剛

單剛作品,有一種孩童般稚氣。畫面表現或喜、或思、或疑,其視覺特征,皆透著孩童般的純凈。

藝術的“忘我”,在單剛例外,單剛的作品有“我”,這個“我”位居童年,是童心世界的“我”。

畢加索曾說:要用兒童的眼光看世界。單剛作畫,力圖回歸童心,造型、用色、圖式,皆求明潔、單純。如果說是畫家喜愛這樣的繪畫形式,不如說是畫家更喜愛創作過程中的狀態。童心世界,不受法度的約束,無拘無束,自由自在。

單剛的油畫,以不斷的調整、覆蓋,不斷地去掉繪畫中的成熟和刻意,最終留下純化的藝術語言。紙本水墨作品則更多的以引導的方式,利用水墨于紙張上的自然滲透、潤化,獲得滄桑樸拙的墨色氣韻。

人類童年的心理形式,可在洞穴巖畫上找到,少兒心理的律動形式,可在孩子信筆涂鴉的圖形上發現,重點不是這些圖形代表什么,而是圖形的視覺信息可以給觀賞者的心靈帶來什么。單剛直取這種圖形的信息功能,首先凈化自己,再以自己的作品感染觀眾。

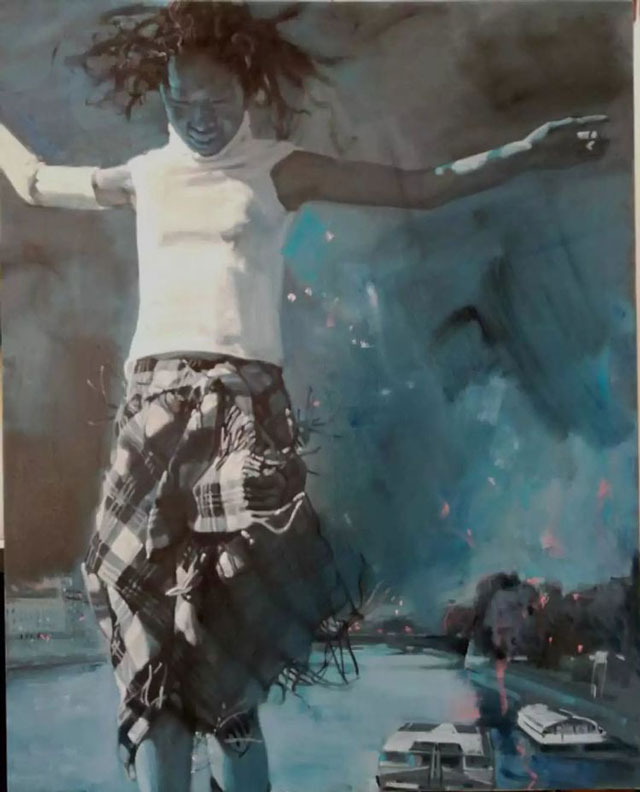

項春生

不同于單剛,項春生的繪畫則遵從著另外的藝術法則。

項先生有著極強的寫實功底,有緣迷戀并享受傳統繪畫中宏大的秩序美。

這是另一片審美天地。

生命有它常態的恒定值,生命律動的秩序也有它的恒定范圍。傳統繪畫的藝術性不在其形象性,而在構成這些形象的秩序(色彩的秩序、素描的秩序、虛實剛柔對比的秩序等等)。傳統繪畫藝術元素的秩序常常可以對應生命常態化律動的秩序。以傳統中的秩序表現生命的常態秩序,這是傳統繪畫的要義。項春生對此駕輕就熟。

但項先生并不滿足于此。

聽慣了交響樂也要聽一聽爵士樂、現代搖滾、藍調。久于傳統的繪畫形式,會產生一種倦怠和壓抑,為調節倦怠,打破壓抑,項先生于傳統的形式中開了一扇窗子,引入縷縷清風。

看看這些作品,在傳統審美基礎上,以筆觸的肌理,色彩的特異,時空的錯位,構圖的意味等等,審美的當代感被植入畫面。

集傳統和現代與一體,這就是項春生的油畫語匯。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號