10月11日,第十二屆中國攝影金像獎擬獲獎人選名單公示,由安徽省攝影家協會推薦的滁州日報記者汪強榮獲中國攝影金像獎紀實攝影類大獎(全國僅8人)。這是安徽省繼第七屆中國攝影金像獎后11年來再次獲此殊榮。

第十二屆中國攝影金像獎擬獲獎人選公示公告

中國攝影金像獎(簡稱“金像獎”)是經中央批準,由中國文學藝術界聯合會和中國攝影家協會聯合主辦的攝影領域全國性最高個人成就獎。

經第十二屆中國攝影金像獎評委會評選,共產生擬獲獎人選19名(其中:紀實攝影類8名,藝術攝影類8名,商業攝影類3名)。根據《中國攝影金像獎章程》第二十五條:“對擬獲獎人提交的作品和材料在中國攝影家協會網進行為期一周的公示,接受社會和公眾監督”和《第十二屆中國攝影金像獎申報啟事》第六條:“擬獲獎人提交的作品和材料將在中國攝影家協會網進行為期一周的公示,接受社會和公眾監督;組委會將就有關爭議作品或材料邀請相關專家進行鑒定”的規定,現將19名第十二屆中國攝影金像獎擬獲獎人選的名單和有關參評材料公示如下。

紀實攝影類:王芯克、葉健強、蘭紅光、劉占崑、吳宗其、汪強、張雷、陳杰。

藝術攝影類:葉文龍、吳健、羅韜、岳鴻軍、金平、周民、高建設、董冬。

商業攝影類:白辰、朱漢舉、唐小平。

如發現擬獲獎人及其相關材料存在不符合《第十二屆中國攝影金像獎申報啟事》規定的情況,請以實名發送電子郵件至第十二屆中國攝影金像獎組委會郵箱:cpa12jx@126.com。

公示時間:2018年10月11日——2018年10月18日

第十二屆中國攝影金像獎組委會

二〇一八年十月十一日

第十二屆中國攝影金像獎組委會

主 任:李前光

副主任:李 舸 劉尚軍 鄭更生

委 員:苗 宏 王 琛 劉魯豫

李學亮 楊越巒 陳小波

居 楊 線云強 柳 軍

雍 和 潘朝陽 高 琴

杜 金 彭文玲 劉 宇

李 翔

秘書長(兼):高 琴

辦公室主任:梁克偉 李 翔

第十二屆中國攝影金像獎評委會

主 任: 李 舸 劉尚軍 鄭更生

委 員:(按姓名筆劃為序)

于德水 王達軍 王 琛 王敬民

盧現藝 劉 宇 劉魯豫 湯 輝

孫 慨 李潔軍 李曉紅 楊大洲

宋剛明 張華斌 張 望 林添福

周朝榮 居 楊 柳 軍 高 琴

崔 波 韓叢耀 黑 明

第十二屆中國攝影金像獎評選監委會

湯鴻衛 彭文玲 劉金山

第十二屆中國攝影金像獎觀察員

梁 勤 孟祥寧

光影當隨時代 鏡頭記錄變遷 圖像見證歷史

汪強

影像記錄歷史是攝影人的關榮使命。

在攝影術發明180年后的今天,世界已進入了“全民攝影時代”“網絡傳播時代”。是科技發展,網絡興盛,手機照相興起,助推了攝影文化的普及、繁榮。人們利用影像記錄歷史,利用影像藝術創作,利用影像傳遞各類信息……攝影已成為人們的記錄手段和表達方式。世界因為攝影的發展、繁榮而異彩紛呈。

攝影本源是真實的記錄,攝影的特性是收錄客觀存在的影像,將瞬間變成歷史。寫實為首要,寫意為其次之。

因為紀錄攝影承載著歷史社會責任,緊系著人類社會現實生活的發展變遷,攝影者忠實地紀錄下當代社會政治、經濟文化、自然生態、人類生存狀態……是對人類進步的重要貢獻。我認為有社會責任感的攝影人,應承擔起光影當緊隨時代的重任,紀錄下現實社會中稍縱即逝的珍貴影像,這也是攝影術發展至今賦予攝影人義不容辭的神圣責任。

縱觀百多年中外多少優秀攝影大師為我們留下傳世佳作:如吳印咸的《白求恩大夫》、沙飛的《魯迅與青春木刻家》、徐肖冰的《毛主席和朱總司令》,還有《開國大典》《志愿軍歸國》等紀錄攝影精品舉不勝舉,都成為歷史的永久影像文獻。所以我對紀錄性,寫實攝影情有獨鐘,感悟頗深。

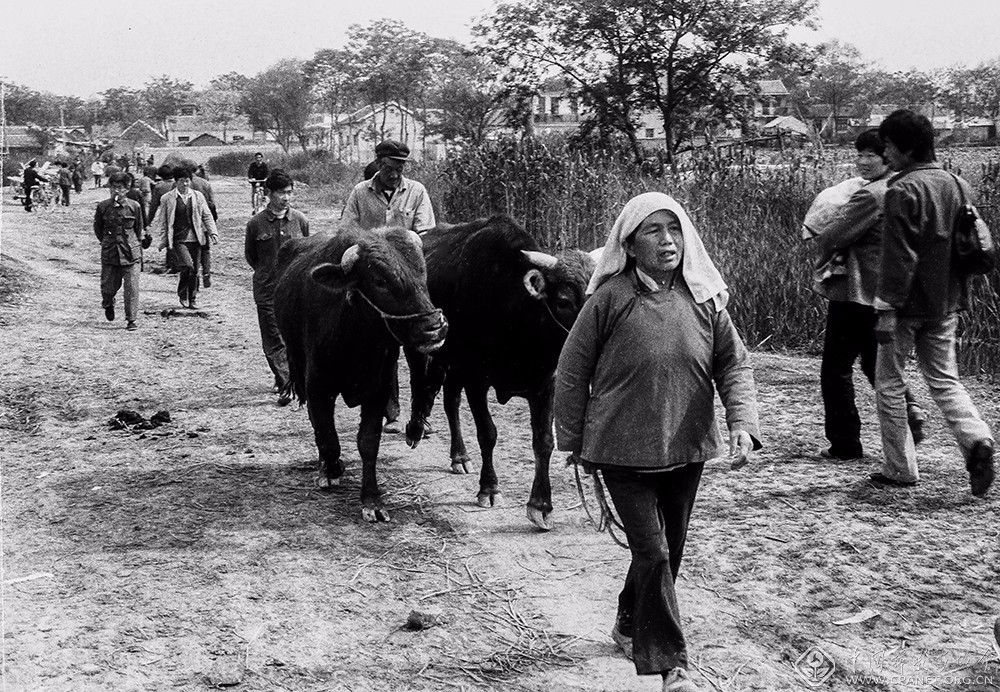

從事攝影45年來,我遵循的信念就是,用鏡頭關注身邊的人文和自然,用我的人生去實踐攝影的價值。因此,用攝影形式記錄發生在上世紀80年代,中國一個小村莊里18位莊稼漢為生存而抗爭的 “驚天之舉”,用鏡頭記錄、見證了這個小村莊農民40年的生活變遷。運用攝影紀實功能記錄了歷史,深感攝影記錄社會文獻性的重要意義,已遠遠超越了攝影藝術形式本身價值。鏡頭記錄小崗40年變遷,為時代留影存證。

40年前,安徽省滁縣地區鳳陽縣梨園公社小崗生產隊,20戶人家的18條漢子為了解決生存吃飯問題,不怕殺頭坐牢,在一幢茅草屋的昏暗的燈光下,召開了分田到戶的“秘密會議”。現場的18人,代表20戶農家在分田到戶的“契約合同”按下了紅手印。這一壯舉拉開了中國農村改革的序幕。

那一時期我有幸走進了小崗村,零距離接觸了小崗的父老鄉親,被他們的無畏精神所感動。我從無意識的拍照到有心地宣傳報道,再到后來的用心記錄,持續了40年。這些年來小崗采訪報道的中外記者,采風創作的藝術家成千上萬,我只是他們其中一員。憑著自己熟悉小崗村,與村民是朋友的優勢跟蹤記錄報道,盡著自己的責任。

這些年,我以貼近、平實的視角,堅持記錄小崗村18位帶頭人的創業的心路歷程,家庭的生活變化;記錄了小崗村人坎坷、徘徊、創業、發展的奮進歷程。從中感悟到小崗村的發展歷程,就是中國農民不斷奮進的縮影。

這些年,我也記不清去過小崗多少次,拍攝的圖片也無法統計:《大包干從他們手中誕生》 《小崗人家》 《鳳陽巨變》等40余幅照片,1984年、1995年兩次被中國革命博物館收藏,作為國展陳列。1990年,《汪強說鳳陽》攝影紀實展在北京舉辦,萬里、溫家寶等中央領導觀看了展覽,中央各主流媒體記者廣泛報道展況。1998年,安徽省委宣傳部,省文聯在合肥舉辦《小崗大路——汪強攝影紀實展》。2008年,長三角媒體聯盟主辦了《汪強與小崗》30年主題展示會。2009年,在安徽省委宣傳部關心下,省文聯、省攝影家協會舉辦了紀念改革開放30年《小崗30年——汪強攝影展覽》 。

感恩農民無怨無悔,生命不息記錄依然。

今天我們面臨著千載難逢的新時代。社會高速發展,人民生活日新月異,作為攝影家,要記錄下這偉大的變革,不留遺憾。

40年來,小崗的生活從“非常態”轉入“常態”,從“非凡”趨于“平凡”,支撐我繼續拍攝的已不僅激情,已像過日子一樣是習慣,是使命,是責任,是擔當,更是我自己生活的一部分。

近年來, 我已從關注大事件的動態紀錄,轉變為用“攝影日記”形式,用平實的鏡頭,對農民家庭生活狀態,人物命運的關注。這使我的思想境界,拍攝視角無限寬廣。

40年來,我為記錄小崗的變遷歷盡艱辛,欣慰的是,我為小崗村的發展留下了歷史影像,這些影像彌足珍貴,留存永恒。

光影當隨時代,攝影記錄歷史變遷,影像展示社會人生,是攝影人的歷史責任。

小崗村雖離我家110公里,但只要小崗村有新發展、新變化、好故事……無論是風雨交加還是嚴寒酷暑,我都會第一時間趕到;小崗人在外創業,有變化、有新成就,我都會立即趕赴采訪拍攝。這些年我自費去過多少趟小崗村,我也記不清,只記得我從1998年學會駕車至今已開壞了5輛自家車。我認為,有幸能緊跟時代步伐,記錄下中國農村改革源頭——小崗村40年的發展,能為這樣一個既典型又普通的村莊留下一部影像史料,歷盡艱辛,責無旁貸。

新時代下的小崗村,已隨中國改革開放走過了40年。40年間,小崗村從當年包干分田到今天的持股分紅;從土地流轉后農業規模化、科學機械化生產到4A景區生態旅游,小崗村已從過去解決溫飽步入到今天的小康生活。

如今的小崗村,在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,正在進行幸福家園和美好鄉村的鄉村振興建設。作為一名中國的攝影家、當地的攝影記者,真實記錄是我的天職。我雖已退休,但相機會與我終身為伴,繼續跟隨這個小村莊一路前行,生命不息,記錄依然。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號