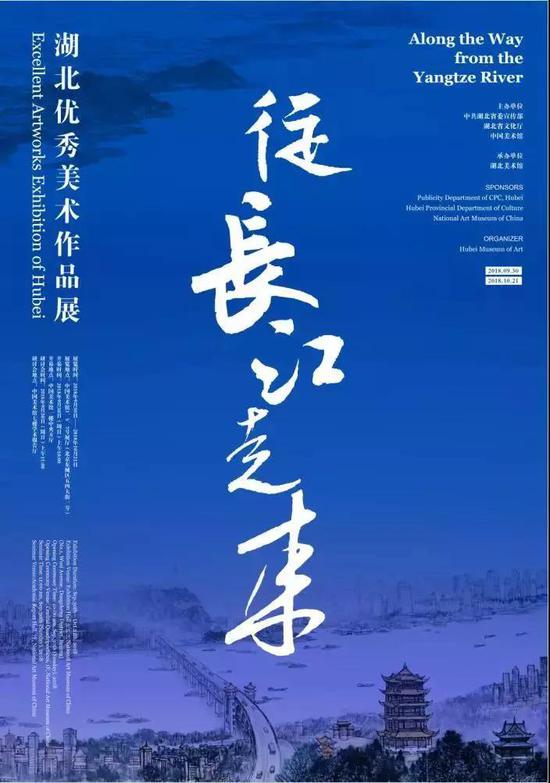

“從長江走來——湖北優秀美術作品展”海報

由中共湖北省委宣傳部、湖北省文化廳、中國美術館主辦的“從長江走來——湖北優秀美術作品展”9月30日至10月21日在北京中國美術館舉辦,這是新中國成立以來湖北美術創作首次全面、集中地進京展示。展品時間跨度近百年,囊括了湖北在國畫、油畫、版畫、雕塑、水彩領域100多位代表性藝術家的117件精品力作。湖北省政協副主席馬旭明表示,在改革開放40周年之際舉辦本次展覽,全景式反映湖北美術創作的面貌,是湖北推進文化強省建設、繁榮文藝創作的重要舉措。當天的開幕式由湖北省文化廳黨組成員、副廳長嚴榮利主持。

《七七的號角》33cm×61cm 唐一禾 1940年 中國美術館藏

美術大省敢為先行

“湖北美術家多年來銳意創新,在繼承傳統過程中吸收各種先進文化的養分,創作出許多優秀作品。展覽中有不少作品都是中國美術館的藏品,這是湖北美術對中國美術的一大貢獻。”中國美術館館長吳為山在開幕式上說。事實上,以改革開放40周年為契機舉辦的本次展覽,立足荊楚沃土,以長江文化為主題,除了展示改革開放至今涌現出的代表性作品,也意在溯源,對近現代以來湖北美術發展的源頭進行梳理。

、《新浪潮》不銹鋼 88cm×92cm×20cm 孫紹群 2000年 湖北美術館藏

“湖北有若干作品在中國美術史上是站得住腳的,應該給予很重要的評價。湖北美術在改革開放時期起到了很大的作用,這是不可磨滅的。湖北人勇于創新,人才很多。”中央美術學院(微博)教授邵大箴的評價從三個層面指出了湖北美術的成果和特點。

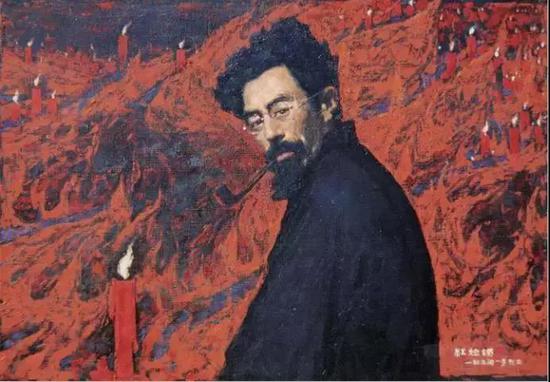

20世紀前半葉,湖北美術兼收并蓄,既注重“闡揚國故”,同時以開放包容的心態對待外來美術思想的傳播。包括中國畫領域的“三老”張肇銘、王霞宙、張振鐸,油畫領域的唐一禾、楊立光、劉依聞、聞立鵬等藝術家均是其中的代表。

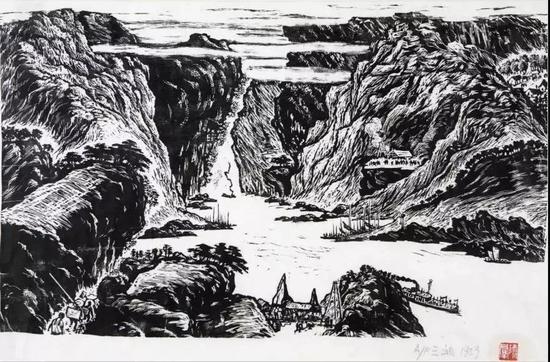

《三峽》35cm×58cm 師群 1959年 湖北美術館藏

1978年黨的十一屆三中全會開啟了改革開放的浪潮,湖北美術工作者情系長江、擊水中流、順勢而上,用視覺、圖像來記錄時代的發展變化,繁榮創作,屢獲大獎,使湖北享有“美術大省”之美譽。以“敢為天下先”的實踐精神,讓湖北成為“新潮美術”重鎮,主旋律美術的厚度和探索性美術的活力以及創作的豐富和理論的共振,共同構成了湖北美術新景觀。

邵聲朗、魏揚以及周韶華、魯慕迅、馮今松等對中國畫展開不同層面的探索。新潮美術時期大放異彩的魏光慶、肖豐、王心耀、袁曉舫等成為油畫的中堅力量,湖北超寫實主義的油畫成果也令全國矚目。版畫在新舊交替的過程中不斷推進。以傅中望、項金國等為代表的雕塑家受西方現代主義雕塑的影響,力圖在雕塑的形式語言和材料上有所創新。水彩畫家劉壽祥、陳勇勁等成為繼魏正起、白統緒后的中堅力量。進入新世紀后一批年輕的力量也成長起來,在圖像化現實、互聯網絡、消費主義的影響下,他們的創作呈現出新的時代特征。

文化地理學意義

這是今年繼廣東、安徽、山東之后,第四個以全省面貌進京展示改革開放40年成果的展覽。華南師范大學教授皮道堅說:“無論是藝術家的創作,還是藝術史的研究,各地都對本土文化資源有了前所未有的重視。這表明了中國現代美術進入了一個新的發展階段,多元化格局基本形成,本土性、地域性越來越明顯。而對地域文化資源的利用從以前的自發狀態到如今自覺的文化選擇,這正是文化自信的體現。”中國國家博物館副館長謝小銓也注意到這一點,他認為這種從地域文化的角度來梳理的做法,還促成了不同地區間、美術館等機構之間的互利合作。

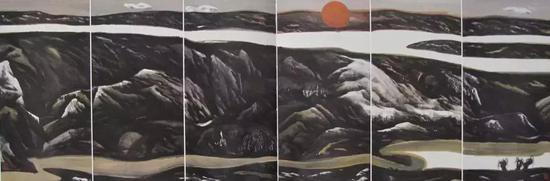

《長河落日圓》136cm×408cm 董繼寧 1991年

“在今天信息化時代,藝術家所面臨的藝術生態及獲取藝術資源的方式,已經完全不是傳統的藝術家所能想象的。”中國美術館展覽部主任裔萼更進一步指出,本次展覽令人思考在全球化語境下,藝術家的個性與地域性的關系、藝術作品與時代性的關系。“我們在當代湖北杰出的藝術家比如朱振庚、周韶華、李世南、尚揚等的作品中,感受到他們卓越的創造力,也感受到湖北這片熱土對他們藝術的滋養。”她說。

長江對于湖北的影響力非常大,對于湖北美術的影響也如此。批評家孫振華從文化地理學的角度分析說,湖北畫得好的人基本上都是來自于長江沿線的城市如武漢、沙市、宜昌等,黃金水道一定程度上影響了共同審美的形成。作為九省通衢的這種便利性,也使湖北人有一種兼容南北的特點,他們奔放不羈,自由揮灑,有一種很獨特的文化性格,敢為先行,“給點陽光就燦爛”。湖北美術也體現了這種特色,只要給它一點合適的土壤條件馬上就會有變化。中國藝術研究院研究員王端廷說:“湖北美術家從來不滿足于做一個地方性的藝術家,新時期湖北走出了很多藝術家、理論家,這是湖北美術對于全國的影響和貢獻。”

中山大學傳播與設計學院副院長楊小彥很形象地概括了湖北美術創作“在路上”的審美狀態,他說:“這是一種很奇特的鄉愁。”他認為,此次展覽提供了包括社會學、人類學、文化地理學等層面的啟示和思考。

群體力量助力美術繁榮

中央美術學院教授殷雙喜看到展廳里一幅辛克靖的年畫《萬長天澗送飛泉》特別有感觸。“上世紀50年代的年畫表達了那個時代的集體主義的精神。農村的生產活動是以群體呈現的,大量的人聚集在一起參與社會主義建設和移山填海的改造活動。畫中的人歡天喜地,服裝鮮艷,神情愉悅,每個人都情緒飽滿,有自己的角色,相互呼應,互相生發,整個畫就是一臺戲。”他聯想到現在的主題性創作和人物情節創作,絕大部分的類型都是表情嚴肅,畫中人沒有交流,這個現象特別值得反思。其實不僅是主題創作的深度,作品的收藏、展示、研究的活躍更反映了一個地區美術生態的情況。

《紅燭頌》70cm×100cm 聞立鵬 1979年 中國美術館藏

在本次展覽現場,來自深圳關山月美術館、河南美術館、西安美術館、北京畫院美術館、北京民生現代美術館、今日美術館等館長前來參與開幕和研討,是湖北美術在新時期以來走向繁榮的另一個表征。他們對湖北美術館館長冀少峰帶領的相關承辦團隊的工作表示贊賞。

一方面,湖北美術一個十分重要的特征是美術理論根基深厚,以皮道堅、彭德、孫振華、魯虹等為代表的美術批評隊伍與藝術創作隊伍共同作用,成為當代美術界不可忽視的力量。另一方面,以湖北美術館為代表,武漢美術館、湖北美術學院美術館、合美術館、湯湖美術館等美術館群體的頻頻發聲,以內容豐富的展覽、相得益彰的發展定位、互有補益的管理模式使得武漢常常成為美術界關注的焦點。以美術館為依托,各種美術展覽、研討、收藏、交流、公教等活動此起彼伏。

“從長江走來——湖北優秀美術作品展”現場

“在新中國成立69周年之際,回顧改革開放走過的40年歷程,我們對祖國的萬里江山、故鄉的綠水青山有了更深情的回望,對揚帆起航的前程有了更多詩一般的向往。”湖北省美協副主席、湖北美術學院教徐勇民的話代表了廣大美術工作者的心聲,“人生代代無窮已,我們將會用更加絢爛的色彩,傳承我們優秀的文化經典,創作新時代的華章,構筑我們民族的精神家園。”因為他們從長江走來,他們熱愛著這片土地和人民。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號