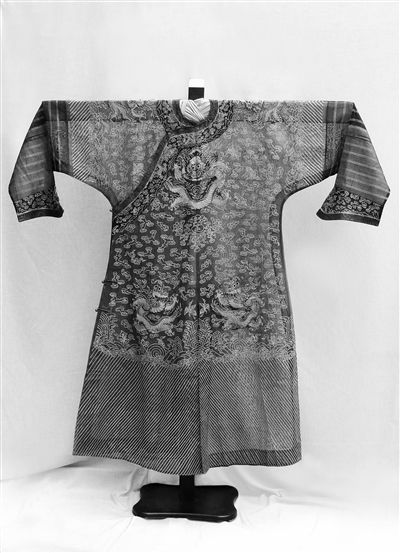

盤金龍蟒袍前后身共繡有9條龍。

納紗繡工藝九龍龍袍實為蟒袍

沈陽張氏帥府博物館珍藏著一件盤金龍蟒袍。記者看到,這件藍色袍服是用于夏季穿著的外罩衣,真絲材質,輕盈透薄,前后身共繡有9條龍,其中前胸、后背、兩肩各有1條正龍,前后襟上有4條行龍,里襟還有1條行龍,花紋凸出。

“這件蟒袍長146厘米,腰寬75厘米,是采用獨特的盤金納紗繡工藝制成的。”張氏帥府博物館副館長、研究館員趙菊梅告訴記者,納紗繡,又稱戳紗繡,是用細密的真絲篩絹作地,有規律地按紗眼用各種顏色的繡線手工戳納花紋的刺繡技法,工藝繁復,針路整齊。中國的刺繡品歷來是高貴的象征,而納紗繡因其精湛的技藝,更是刺繡藝術品中的佼佼者,尤其在明清時期常為皇家所用。

按照清代服飾定制,龍袍只限于皇帝、皇太子穿用,而皇子也只能穿龍褂。五爪龍緞、金繡等,在官員和百姓中都屬于禁止穿用之列。而四開衩的衣裾,也只有宗室才可穿用,其他官吏士庶只能穿二開衩的衣式。但這件袍服不僅通身遍布金繡,又有四團五爪正龍圖案,而且下幅還是四開衩的衣裾,其等級非常之高,大大超出了張作霖所能享用的規格。

不過這件“龍袍”,后經張氏帥府博物館專家多方考證,確定為“蟒袍”。這是為什么呢?

“民間有‘五爪為龍、四爪為蟒’的說法,蟒與龍以爪區分,其余的形、神并無大異。”趙菊梅說,但以爪區分的方法其實并不確切。因為各個時期人們對蟒和龍的區分并不固定,龍不完全是五爪,蟒也不完全是四爪。至于何時為龍,何時為蟒,主要是根據穿著的人而定。因為當時的社會等級制度比較嚴格,同樣是一件五爪龍紋袍服,用于皇帝時可稱為龍袍,而用于官吏時,只能叫蟒袍。同時在顏色上,只有皇族可用明黃、金黃及杏黃,官吏一般為藍色及石青色。

按《大清會典》規定,清朝時王公大臣及各級官員最常穿的禮服是蟒袍,其行制、紋飾均同龍袍。

張作霖在伏案工作。

蟒袍被轉贈 日軍守備隊隊長植田

在得到朝廷的嘉獎之后,起初張作霖是滿心歡喜,他將這件蟒袍視為心愛之物,小心翼翼地收藏起來。但隨著清政府的垮臺、末代皇帝溥儀宣布退位和幾次帝制復辟的失敗,張作霖內心對朝廷和皇帝的敬畏之意淡漠了許多。后來,張作霖干脆將此蟒袍轉贈給了曾任日本關東軍駐奉天守備隊的隊長植田照豬。

經多方考證,趙菊梅向記者披露了其中細節。

植田照豬于1916年至1923年在奉天任職,兼管南滿洲鐵道株式會社部分事務,由于滿鐵經常為張作霖運輸軍隊、軍械,張作霖和植田照豬關系不錯。為表示友好,張作霖將此蟒袍送給了植田照豬。1945年日本投降后,植田照豬回國,50歲時因病去世,此袍由其夫人保存并傳給了女兒。

植田照豬的女兒非常珍視父親與張作霖的情誼,也深知這件袍服的價值,唯恐它無謂地湮滅世間,便一直打算尋找一位可以托付這件袍服的最合適的人選。1954年6月間,植田照豬的同鄉——高知縣的文化學者、漢詩翻譯家湯山槐平舉辦文學作品展,植田照豬的女兒應邀前往,她覺得將袍服交給湯山這樣研究漢文化又和中國有淵源的人收藏最合適,便將保存了多年的袍服轉贈給了友人湯山槐平。

張作霖進蒙古大漠剿匪戰功顯赫

張作霖的這件“五爪九蟒”的袍服顯然也是受皇帝的“特賜”而來。那么,清朝皇帝為什么會把這件蟒袍賞賜給張作霖呢?故事還得從張作霖追剿匪患說起。

20世紀初,清政府推進“移民實邊”政策,在蒙古地區實行墾荒移民。當地墾務局官吏和蒙古王公貴族勾結在一起,大量買賣旗地,招進眾多移民,使蒙古族牧民失去牧場無法生活。因此,卓索圖盟蘇魯克旗的白音大賚和哲里木盟郭爾羅斯前旗的陶克陶胡先后舉起了“抗墾”斗爭的大旗。

“東北是清朝的龍興之地,蒙古人是清朝崛起的重要聯盟,內蒙古局勢不穩,讓清政府十分震驚。而且這種不穩定因素,也會給一直覬覦中國東北的沙俄提供干預中國內務的機會。” 趙菊梅介紹,面對風起云涌的武裝“抗墾”運動,清政府先后派兵進行鎮壓與追剿,但終因不敵對手,無法將其剿滅。

1902年被清廷招撫的張作霖,此時正協助新民府平定當地匪患,且在剿匪行動中屢戰屢勝。新民知府增韞夸獎他:“奮勉從公,頗知自愛,安心向上,出于至誠……為可用之料。”一時間,張作霖聲名鵲起,漸成大勢。

1907年(光緒三十三年)秋,東三省總督徐世昌命當時任奉天省巡防營前路統領的張作霖,率部前往洮南進剿匪徒。洮南一帶屬于蒙古大漠的一部分,山荒地僻,夏天瘴霧彌漫,冬天冰天雪地。在遼南時,張作霖因為熟悉地理環境,作戰游刃有余。但漠北卻不同,那里沒有村落,人煙稀少,飲水困難,加之匪徒個個精于騎術,每人都配備兩匹馬,騎一匹休息一匹,行動快如閃電,讓人很難捕捉到蹤跡。在此地作戰,張作霖吃盡了苦頭,每次追剿匪徒,張作霖的馬隊很快就被甩在了后面。

張作霖善于總結經驗摸索規律。很快,他也在追剿中采用匪徒備兩匹馬、換馬騎乘的戰術,同時,想辦法獲得了匪徒行進路線圖,摸索出了匪徒的活動特點。由于當時軍糧接濟不夠及時,士卒只能吃干糧、捧雪為飲,晚上則露宿寒林。經過一年多艱苦卓絕的戰斗,張作霖等終于擊斃了白音大賚,生擒了牙什,驅逐陶克陶胡,取得了剿匪的重大勝利,為清政府立下了大功。

1908年10月4日,徐世昌在給光緒皇帝的奏章中,講述了張作霖等剿滅匪患的經過,并贊譽道:“該統領張作霖等,驅馳絕漠,艱苦備嘗。年余之間,將積年巨患,殲除殆盡,實非尋常剿匪之功可比。”捷報傳到朝廷,光緒皇帝龍顏大悅,立即恩準了徐世昌為張作霖等請獎的奏折,張作霖被“以游擊盡先補用并賞加副將銜”。

1909年春,清政府任命錫良接替徐世昌為東三省總督。錫良上任后,張作霖再次深入索倫山區,徹底將匪徒剿滅以安定邊疆。張作霖率部和其他清軍合力兜剿,最終陶克陶胡向北部沙俄域內逃竄,邊疆地區又恢復了往日的寧靜。捷報傳到朝廷,清政府以宣統皇帝溥儀的名義,賞賜了張作霖這件蟒袍。

日本學者替父還愿 捐贈回中國

湯山槐平早年曾在東北攻讀漢學,取得一等通譯資格后,又只身來到北平(北京)。他篤愛漢學,孜孜不倦,翻譯了許多中國古詩,對中國有深厚的感情。他在北平王府井居住,一直到日本無條件投降后,才回到故鄉高知縣,經營一家名為“一壺春”的中餐館。

湯山槐平收下這件珍貴的禮物后,精心保存,用檀木做了匣盒,并請日本著名書法家在匣盒上用中文題寫了“張作霖將軍舊藏——龍袍”字樣。1976年,湯山槐平在臨終時刻,對守在病床前的妻子和兒女說:“這件龍袍是屬于中國的,你們一定要把它送回中國去。”

湯山槐平去世后,他的長子湯山藍一郎繼承了父親的餐館,經營中國菜,也承接了父親的中國情結,他學習唐詩、宋詞,寫作俳句,將袍服送回中國的心愿一直縈繞在他心頭。

1997年,湯山藍一郎和他的母親到北京旅游,臨別將這個心愿托付給了接待他們的中國國際旅行社日本部的翻譯。翻譯通過全國政協友人的介紹,與遼寧省政協相關人士取得了聯系。在大家的幫助下,這件袍服最終漂洋過海回到了張氏帥府。在1999年舉行的文物捐贈儀式上,湯山藍一郎說:“這件袍服回到了應該回到的地方,我很高興,終于完成了父輩致力于中日友好的愿望。”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號