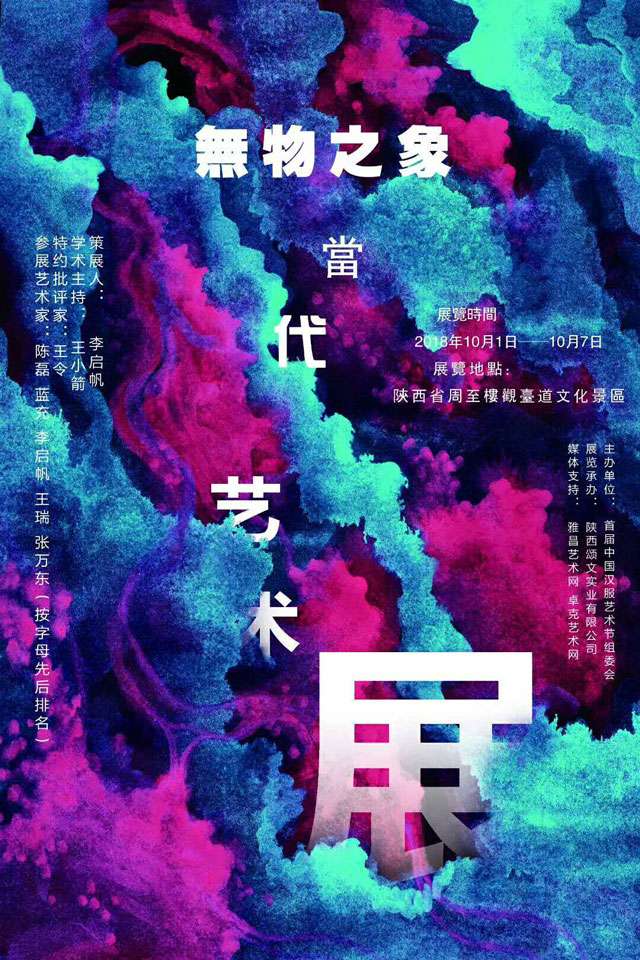

展覽名稱: ?無物之象------當代藝術聯展?

策展人: ? ?李啟帆

特約批評家:王令

參展藝術家:陳磊 藍充 李啟帆 王瑞 張萬東(按字母先后排名)

展覽主辦方:中國藝術基金會生態文化保護基金中國漢服節組委會

展覽開幕: ?2018年10月1日 下午14:30分

展覽承辦方:陜西頌文實業有限公司

展覽時間: ?2018年10月1日——10月7日

展覽地點: ?陜西省周至樓觀臺道文化景區

媒體支持: ?雅昌藝術網 卓克藝術網 ? ??

展覽現場?:

展覽作品:

名家評論:

在物與我之間的抽象

中國人所謂“物我兩忘”,只是在道家哲學中才能說得通,而且這樣的狀態,也只是個人修為的理想境界,非常人所能達到的。現實中的個人也只是朝著這樣的境界去修為,最終,這樣的狀態還是在彼岸。中國歷來傳統即是儒釋道相互影響,彼此并未那么涇渭分明。唐中后期,如韓愈排佛,堅持儒學正統,但佛教思想一直在中國影響著。明代憨山禪師講到物、我之時,說到即使想到物、我了,即是有了分別心,那么物我兩忘就不可能。中國古代思想的正統是儒家哲學,講的是入世,即使是釋道在中國思想中占有著地位,必然也沾染著儒家思想的氣息。其實,在出世與入世、物與我之間,應該說有一條中間道路。

西方抽象藝術這個概念,只是在20世紀才開始得以成立。一般我們將抽象藝術分為熱抽象與冷抽象。熱抽象即是像康定斯基、抽象表現主義之類的藝術家,畫面中是恣肆的筆觸,頗具心理的色彩。在熱抽象的范疇之下,抽象與表現同屬一家,只是表現風格上稍微不同,一為抽象,一為具象。因為它們都在注重表現自我,“自我”之外的物、自然,仿佛只是他的道具,雖然這其中不乏介入社會、批判社會的作品。在注重自我這一點上,二者是相同的,現代主義的興起,也即是個人主義的興起,康德的藝術家天才觀念在現代主義凸顯出來,“我”抬頭了。我們可以將熱抽象歸屬于表現自我一類,注重“我”,而且常常與非理性主義思潮掛上鉤。

冷抽象呢?那種幾何抽象,很嚴謹的面孔、很正經,因為它有理性、邏輯撐腰,西方幾何抽象其實也可以說成是啟蒙運動以來的理性主義在藝術這一領域(尤其是現代主義)的符號表達。但,現代主義時期,同樣也有對啟蒙理性的反思,這樣的反思早在尼采那里就已經透露出來,尼采有一本著作就是“人性,太人性了”。自康德以來,人性即是理性。到20世紀理性變成了工具理性,工具理性變成了對人的宰制。

無論是熱抽象還是冷抽象(幾何抽象),西方的抽象代表著對于自然(世界)的兩種態度。熱抽象注重自我,冷抽象注重物(世界)一面。雖然熱抽象表達著對于自然、世界的觀點,但還是更為注重表現及自我,它更多地屬于表現的范疇,其目的不是去再現自然、世界。而冷抽象,我們可以說它是對于自然、世界的再現,雖然不是再現的具體的形象,但它再現的是自然、世界的邏輯結構。西方抽象始終在物與我這兩個極端上。

其實,西方抽象一直沒怎么注重物與我“之間”的關系。我與物始終是處于一種關系中。只是這種關系要做一種改變,我們要將物不再看作物,而是看作“你”。這種我與你的關系,即是不再將“你”看成是物化的對象,具有工具理性、目的性的物。馬丁布伯所謂的“我與你”的關系,也可以投射到物、自然上,這樣的物、我就不再那么涇渭分明,而是物、自然就是那個“你”。

所以,抽象也就要跳脫出現代主義的藩籬,不再要么執于我,要么執于物,而應該像馬丁布伯所說是一種“我與你”的關系。那么,抽象在中國藝術的語境中應該成為什么樣的抽象呢?這幾位藝術家的藝術實踐或許是抽象的另外一種走法。他們的這些走法當然吸取了中國傳統藝術的因子,也借鑒了西方藝術的一些因子。所以,藝術也就無所謂是“誰”的藝術,撇去了意識形態、民族主義,而成為人的藝術。

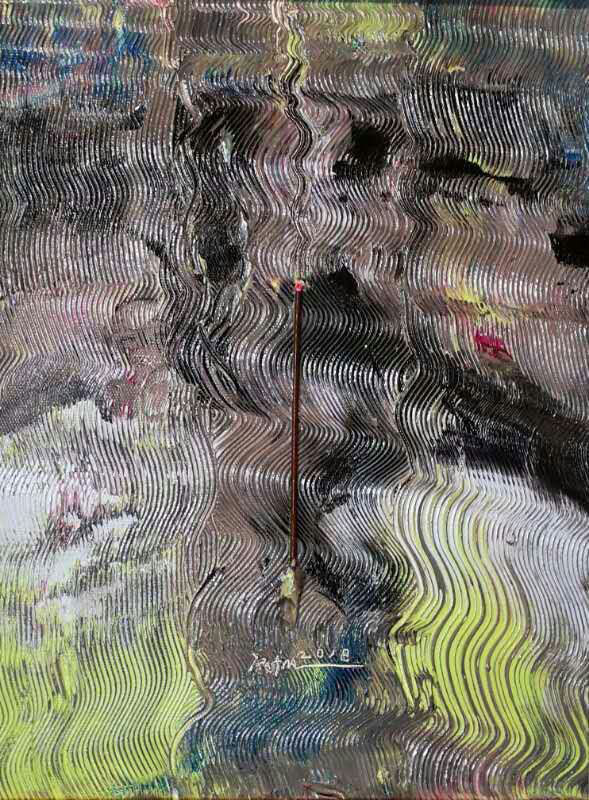

陳磊的一些作品看似是具有表現主義的風格,他將山石畫得怪古嶙峋,實際上,在這表面的風格之下,他采取了古人對待自然山水的方式,即是融入自然,試圖發現自己所面對的對象具有何種氣質,也就是說,這種融入并非指不在廟堂,便泛游江湖那種古代文人將山水僅僅看成是消遣、賞玩的對象,一種可有可無,隨手拿來的對象,那種始終將自然看成物。這種融入是將物、自然看成你,發現你的氣質。張萬東和藍充兩位藝術家的作品則試圖從技術的角度去解決物與我之間的關系。這種技術即是變形。西方抽象無論是冷抽象還是熱抽象,“變形”這一詞的含義是與此處所謂“變形”是不同的,熱抽象雖然有變形的意味,但完全是從個人、主觀的角度去表現,他們還屬于再現,甚至模仿的范疇,或者說,這種“變形”是唯心主義的;而冷抽象則完全是抽取出世界、自然的邏輯結構,根本無所謂變形與否。張萬東和藍充用變形這一方式看待或解決物。這種變形不再是熱抽象式的唯心,毋寧說是辯證式的,或是“我與你”式的。抽象的重點是那個“之間”。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號