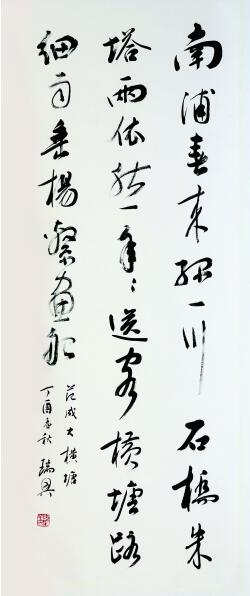

范成大《橫塘》 欽瑞興

“欽瑞興的書法中飽蘸著濃郁的書卷氣息和鮮明的時代意象,這些文化底蘊和精神氣質恰恰是當前許多追求形式的書法家所不具備的。”在近日,由《中國文藝評論》雜志社、中國文藝評論網、中國書法報社、江蘇省書法家協會、江蘇省文藝評論家協會等單位主辦的“姑蘇書韻——欽瑞興書法展”研討會上,《求是》雜志原總編室副主任白建春如是說。

欽瑞興是太湖之濱蘇州這塊人文沃土上成長起來的文史學者、書法家,由于自幼受吳文化的熏陶,又得到吳門名家王健生的親授,其書法藝術得吳山秀水之靈氣,同時又蘊含姑蘇典雅精致之文韻。在數十年的書法創作實踐中,他矢志不渝地研究地方歷史人文,寫下了大量文章和詩篇,先后出版了《陽山文萃》、清道光版《滸墅關志》點校本,《滸墅關詩鈔》等,為其書法創作奠定了深厚的人文底蘊。每當他提筆揮毫,流傳千載的“吳門書風”便化為他筆下最基本的人文底色。他的書法創作廣涉真、草、隸、篆、行諸體,尤以行書和隸書見長。行書在“二王”的根基下,遠取唐宋、近法華亭,彰顯典雅、秀麗、溫潤之美;隸書取法漢隸,端正、古樸,力圖表現金石氣韻,體現出南方書風獨特的文韻、秀麗、雋永、高逸等內質。此次在北京榮寶齋美術館展出的50幅作品,內容全部與蘇州的歷史人文有關,既有古人的詩詞文章,也有他自己撰寫的詩文對聯。它是欽瑞興人文素養的一次全面展示,同時也是一次書法與文學的聯姻。

書畫名家魏山開用三句話來形容欽瑞興書法作品的特點:其一,他的作品帶著一股吳門清風所透出的“雋秀”之氣;其二,他的作品以其深厚傳統文化功底的“厚重”為支撐;其三,他將“雋秀”與“厚重”對接,將文韻與書韻相結合,是蘇州地方文化以韻見長的體現和展示。

在中央美術學院博士后白銳看來,對于一個藝術家而言,藝術作品的耐人尋味固然是第一要義,但作品背后所彰顯的思想境界才是藝術家能夠進入藝術史的真正原因所在。“欽瑞興的書法展,真草篆隸諸體皆備,都植根傳統而不囿于傳統,是其內心情感的真實表達。行草書的小字作品用筆精良、結體講究;楷書、隸書作品入古出新,給人一種‘清水出芙蓉,天然去雕飾’之感。”

中國文藝評論家協會理事、江蘇省文藝評論家協會秘書長衡正安表示,藝術的發展往往與人們的精神內涵和社會發展同頻共振,書法藝術的線條和節奏也隨著社會的發展與時俱進。清代思想家阮元曾經講過:學術百年以后論身價。書法藝術也是一樣,它需要在未來的歷史長河中檢驗它的人文價值。對于那些一味重視覺、重造型、重表現沖擊力的作品而言,百年之后能否留下?它們為這個時代貢獻了什么樣的藝術精神?這些問題值得我們深思。相形之下,欽瑞興的書法也許并非盡善盡美,但其夯實傳統文脈、根植故鄉之地的書風文韻和文人做派是書法界所應重視的。

談到欽瑞興的筆墨情懷及中國書法藝術的創作理念,中國文聯文藝評論中心主任、中國文藝評論家協會副主席龐井君說:“欽瑞興的書法作品既融匯了其他書家的多種風格,又并非唯我獨尊,而是以一種兼容并蓄的真誠和包容心態守正出新、面向未來。”在他看來,在全球化背景下,中國書法藝術既要具備承載五千年文脈的歷史感,同時又要兼具時代感和面向未來的精神氣質。如今的書法藝術可謂百花齊放、百家爭鳴,各種書體爭奇斗艷,我們需要站在“文化自覺”和“和而不同”的立場上,提倡多元激蕩、海納百川、兼容開放的創作理念。只要藝術家追求藝術的心靈是真誠的,就可以自由放飛生命的體驗和靈感,實現對藝術生命之本源的審美與創造。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號