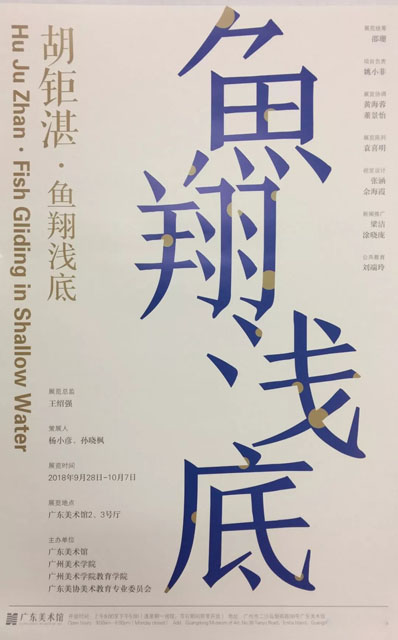

胡鉅湛

1930年生于廣東開平縣。1953年、1956年先后畢業于華南人民文學藝術學院美術系和中南美術專科學校繪畫系。畢業后三十多年來一直任教于廣州美術學院,曾任廣州美術學院教育系主任、教授、碩士生導師,退休后兼任廣東教育學院美術系主任、教授,為二系的創建人。曾任中華人民共和國全國中、小學美術科教材審查委員會委員,廣東省文史館館員,廣東水彩畫藝術委員會副主任,廣東水彩畫研究會副會長等職。1988年參加廣東省美術教育代表團訪問美國,1989年被評廣東省普通高校省級優秀教學成果二等獎。全國美展第六屆水彩藝委會評委、2002年全國水彩展評委,廣州市海珠區第十屆、十一屆人民代表大會代表,中國美術家協會會員,李鐵夫美術館名譽館長。

魚翔淺底——胡鉅湛水彩藝術展

Fishes Gliding in Shallow Water

Hu Juzhan Watercolor Art Exhibition

主辦單位|Host

廣東美術館

廣州美術學院

廣州美術學院教育學院

廣東美協美術教育專業委員會

開幕時間|Opening Ceremony

2018年9月28日15:00

展覽時間|Exhibition Date

2018年9月28日-10月8日

展覽地點|Exhibition Venue

廣東美術館2、3號廳(廣東省廣州市越秀區白云街道二沙島煙雨路38號)

策展人|Curator

楊小彥、孫曉楓

媒體支持|Media Support

《廣州美術學院學報》 《美術》雜志 羊城晚報 廣州日報 雅昌藝術網 藝術觀潮

胡鉅湛是中國著名的水彩畫家和藝術教育家。作為廣州美術學院水彩畫專業的創辦者之一,數十年來專注于水彩畫的創作與教學,不僅留下了數量龐大的水彩作品,而且培養了眾多優秀的年輕畫家,桃李滿天下。

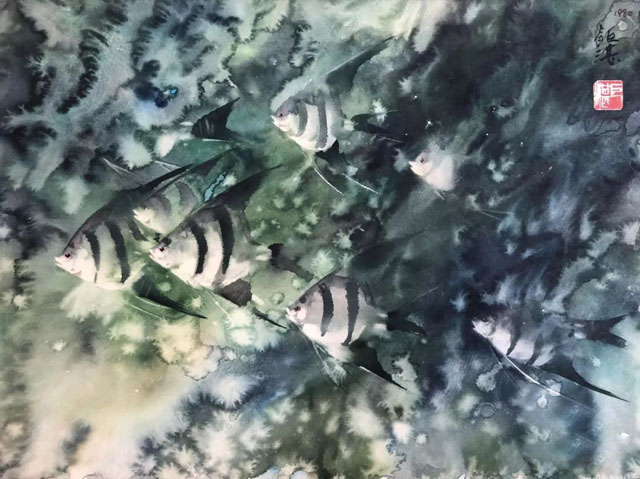

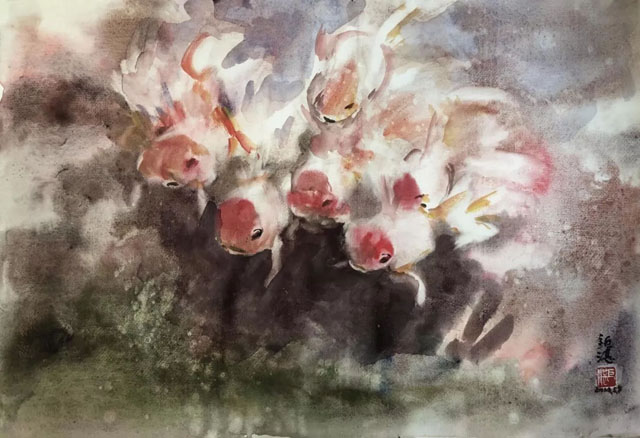

胡鉅湛創作以水彩為主,兼涉油畫和國畫。他不僅在風景、人物以及主題畫創作方面成就斐然,水彩創作更是出神入化,是這一領域當然的、公認的大家。胡鉅湛的水彩創作涵蓋風景、人物、主題創作和魚類,其中,尤以魚類聞名。20世紀80年代初,胡鉅湛開始大量嘗試使用濕畫法繪畫魚的題材。其筆下的熱帶魚和觀賞魚,不僅栩栩如生,出神入化,而且獨創水染技法,全畫未用一點粉色點綴,全靠對水分與色澤的掌握,卻把游動中的魚描繪得天衣無縫,既真實又有十足的畫味,在水彩畫界引起驚嘆的同時,也獲得了高度的肯定。

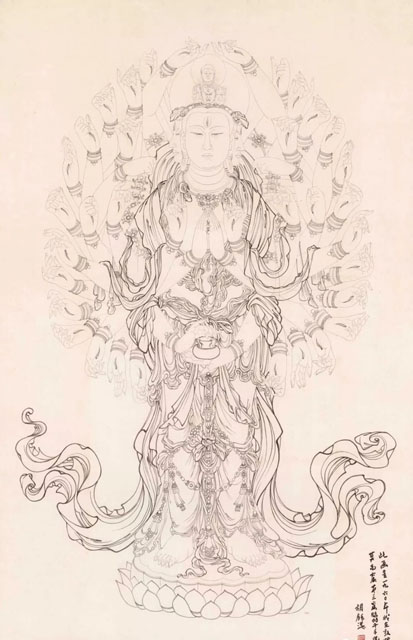

此次展覽以“魚翔淺底”為題,以熱帶魚和觀賞魚的水彩作品為主體,不僅為了突出其在這一方面的杰出成就,同時也涵蓋了部分風景、人物及其它門類作品,共計68幅。除此以外,還展出1幅他與妻子陳秀莪合作的大幅歷史油畫、2幅水彩人物主題畫、1幅巨幅敦煌壁畫白描臨摩手稿及其他大量創作手稿和筆記,將水彩研究與水彩教育緊密結合,以使觀眾得以全面認識這位老藝術家在藝術方面的杰出貢獻并從中受到啟發。

據悉,展覽開幕當天,還將舉辦研討會,擬邀請馮原、李若晴、胡斌、吳揚波、胡震、皮道堅、李曉峰、劉宇等藝術批評家參與研討。

前言

魚翔淺底——胡鉅湛水彩展

文 / 楊小彥

(中山大學傳播學院教授、博士生導師)

就廣州美術學院水彩畫譜系來說,和王肇民顯赫的名聲相比,胡鉅湛的水彩探索則多少受到某種忽視。一方面,胡老為人低調,從不與人爭長論短;另一方面,他在水彩方面的探索,求其真,求其實,求其美,不在表面效果上作文章,風格樸實無華。在這樣的狀態中,某種寂寞自不在話下。在我看來,正是這幾分寂寞,反而顯示出胡鉅湛的學術精神,關心藝術本身的價值,對物象的虔誠態度,以及在描繪上孜孜不倦的嘗試。

面對胡鉅湛的作品,首先要關注的是觀看與表現。在這里,對觀看的認知會影響畫面構成,影響對風格的理解,以及對藝術語言的自覺。長期以來,胡鉅湛以觀看為前提,不觀看不表現,表現基于觀看,其中的感受則是根基,無感受即無觀看,即無表現。其次是對水彩特性的堅持,讓畫面形成一種非水彩而不可的效果。其中,對于水與紙的關系的實踐是基礎,讓描繪有所依托,以形成最佳的效果。

大概從八十年代開始,胡鉅湛全力投入描繪觀賞魚這一母題的創作中。風景和花卉主要以寫生為主,描繪觀賞魚,直接寫生顯然不太重要了,不僅游來游去的觀賞魚過于變化,無法像畫靜物那樣讓人能夠從容寫生,重要的是,變化本身正是胡鉅湛的目標,這決定了他在畫觀賞魚時采取了和以往不太一樣的畫法:他要畫草圖,要先行描繪,探索可能的效果,心中有數才開始正式作畫。在一般的寫生中,觀看、構圖與描繪是合一的,在畫觀賞魚中則是分開的,先是觀看,領悟熱帶魚的游動姿勢,了解不同光線在水中所造成的奇特效果,尋找其中的規律;然后是構成,魚群走向與光線折射交相輝映,組成獨特的空間感,色澤與明暗在其中作為空間轉折的節點起到特殊作用。接著是描繪,發揮水彩特性,并進入到“得意忘形”的境界之中,讓描繪也自由起來。胡鉅湛強調說,他絕對不使用粉色去提亮,一切只借助于水、彩、筆、紙的巧妙混搭,制造一種只屬于水彩的特殊效果。

“魚翔淺底”不僅是胡鉅湛個展的題目,更是他性情的表達,要知道,與這相關的詞是“鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競自由!”年青的毛澤東面對滔滔江水所發出的感慨,正是胡鉅湛努力的方向,其中的關鍵是“競自由”,強調在作畫時,狀態必須如那些自由暢游的魚類,無所顧忌地追求著個人生命的極致。

和王肇民對比,胡鉅湛恰好形成了水彩的另一端。王肇民強調“形是一切,一切是形”,胡鉅湛則執意把外形隱藏在揮灑自如的水性之中,而以描繪運動為目標,讓形消隱在描繪當中,用以挑戰“栩栩如生”的高度,他們正好構成中國水彩的兩座高峰,彰顯著各自的力量。

是為序。

2018年9月18日于美國費城

部分參展作品

觀賞魚篇

《熱帶魚》

39×54cm/1980年

《奮進》

39.5×55cm/1980年

《金魚》

39.5×55cm/1982年

《魚水情》

54×79cm/1984年

《中華鯉》

54×79cm/1985年

創作手記:

畫魚時,如原來底色已快干透,而想在身上出現亮光條,可在上面用清水洗一筆到需要的地方,不需要的地方暫不用,就會出現一條亮線,多少條(魚)畫多少筆,一段亮光出現在剛畫過和未畫之間。魚鱗的片片閃光可用排筆尖(干凈的筆水和比較干的筆)按需要輕輕地點上去,(底色快干透時)在輕輕用排筆干凈筆有少量水的在上面輕輕一拖,即出現效果。先“肉”后“骨”:即先整體、水份、潤、虛,接大色塊,后在干到一定程度時畫明確實的、粗糙的、見筆觸的,這叫“骨”(骨法用筆的骨)。再就是先色彩,后素描(即結構),這與先“肉”后“骨”有共同的道理。畫魚群時先做底色、氣氛、環境,待干到一定程度,這時可用吹風吹使哪部分干些,使哪部分濕些,以便決定畫哪里的先后。

《競上游》

54×79cm/1990年

《開春》

39×54cm/1990年

《大家庭》

54×79cm/1992年

《暖冬》

54×79cm/1992年

《躍》

54×79cm/1993年

《爭上游》

54×79cm/1996年

《族群》

54×79cm/1997年

《自由》

54×79cm/1998年

《除夕》

39×54cm/1999年

《珊瑚花》

54×79cm/1999年

創作手記:

在表現水中植物時可以在水分多時撞上各種深淺和冷暖的需要之色,后再把畫面適當斜放或左右斜放,待流動適當時候停止,及時曬干或烘干、吹干。一般亮色后上好些,這樣亮色會突出來,暗色會在底下。干濕不要相差太遠,否則不整體,跳出對象的空間。畫面的最濃、最黑、最亮的色,最后出來,太早會花了變灰,但也要在水分未干透前處理。主體的色最好不用底色的最深色蓋了,要用灰色的接近需要的色(可深些)這樣速度快,水份恰當。逆光的亮點比較亮,底色最好不能過深,基本是亮的紙上適當加一點同色調的灰色(要根據水的動蕩感用筆,再待快干前射上少量的清水小點,效果就會好)。需要畫面更濃的深色或是黑色塊,最好在深的色塊干透前加上,使畫面用筆,對比,干筆,沙筆起提神作用,但要使與其他協調,不能過于生硬。

《琥珀海》

54×79cm/1999年

《德國錦鯉》

54×79cm/2002年

《鱗集仰流》

54×79cm/2005年

《深藍》

54×79cm/2008年

《母親節》

54×79cm/2015年

《如魚得水》

54×79cm/2015年

《暴風驟雨》

54×79cm/2016年

胡老的藝術創作吸收了西方寫實繪畫中對空間、體積、質感和光影的表現技巧,畫風嚴謹而細膩。他融合了印象主義的色彩經驗,同時在筆法運用上又汲取了中國傳統繪畫的精髓,這使他的作品看上去流光溢彩,變化豐富而飽含新意。

在胡老先生的眾多作品中,以對水中之魚的描繪尤為出色。尼采所言:“應該猜摸畫家才能理解形象”。在他富有朝氣的畫面中,魚的形象并非僅僅是它們的本體,也是它們可能成為的形態或事物。此時物象不僅僅存在于它們固有的形象中,更幻化成觀者遐想或無窮的夢中之物,在永恒的時空下生成為無限的運動和消融。無論東方還是西方,水的意象和所指都具有深奧的人文意蘊和內涵。水通過它的映像使世界變得深重,使水中之生靈變得多重,也令觀者和遐想者進入到雙重的冥思感懷之中,由此進入一種新的夢幻體驗。胡老畫面中的水和魚便把我們帶進這樣一個世界里。當觀眾透過水來靜觀魚,水折射出天的印記,此時的水成為了天地間的一部分:水使天空布滿魚,兩種形象的共生把天賦予了水,把魚給予了天。若從觀看的角度來審視對象,我們仿佛可以看到:魚在飛,云在游——魚翔淺底這一交叉的景象。魚是生命的精靈,自由的化身,這種視覺幻影便是觀眾和藝術家遐想中最溫馨而寧靜的想象的賜予。“會飛的魚”以一種較為自然的方式出現在畫面當中,讓我們的想象出于自然后又歸于自然。胡老先生在色彩的運用上變化多端,其畫面既豐富熱烈而色彩繽紛,又寧靜高雅,讓人心曠神怡。他對水彩干濕的控制更讓其畫面的表現力超越一般意義上對物質的描繪,從而帶來一種意象之外的移情。

文/王紹強

廣東美術館館長

2018年9月

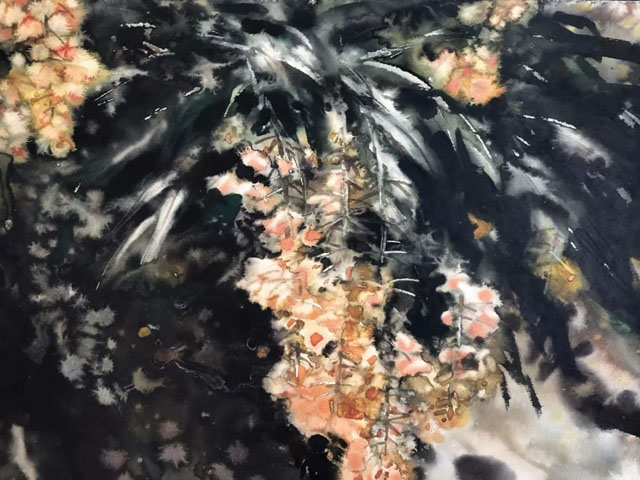

花卉篇

創作手記:

畫亮的魚、花最好先畫背景,再畫花和魚,這樣所畫的花、魚會向環境滲透,有特殊效果。花是淺色,底色是重色時可以先畫底色,后洗出淺色出來,等一定時間再上花的色,而高光又等干一點再提。畫花的卉時利用筆頭和筆肚的顏色深淺變化,用筆如想不跳,形成整體,就要在底色(球體畫法的色)上加上需要的用筆,筆觸要結合形變化。在深色底上畫花,要趁底色未干前逐步不停地用干凈的筆來吸、洗干,到剛好為止,這時要同時照顧其他畫面的一切物體整體關系,及時處理(如加色提亮或加重,明確等)。畫面太濕會無形見不到筆觸,所以畫花時可以底下墊濕布,而紙不用濕,但要畫時見筆觸,動作迅速,第一遍時重感覺、重色調、大關系,鋪大色塊時要注意與將來主題對比。

《寄生蘭》

39.7×54cm/1976年

\

\

《幽蘭》

39.7×54cm/1980年

《三角梅》

39.7×54cm/1980年

創作手記:

我畫花、魚都喜歡先用色彩、水份在整張畫紙上制造(創造)一個合適的環境、氣氛、色調、光色、空間的感覺,再根據水的干濕情況進行花、魚的形體塑造。這樣做好處很多,不僅整體、主動有虛實,而且有層次,光色自然,會收獲很多意想不到的效果。我從中利用和發揮,這樣畫要精神很緊張、集中,才能對付,這種方法容易軟浮,要及時加強并用筆明確、肯定,這時全局整體的觀念要加強,也不要慌亂,要及時利用時機。

《白牡丹》

39.5×54.3cm/1980年

《牡丹花》

39.5×54cm/1980年

《雪梅》

55×39.5cm/1980年

《雪梅》創作手記:

畫《雪梅》時,感到雪的特點在濕底比較難達到,而大多數地方已干,少數地方卻未干。這些未干的地方正是很好處理雪的特點的地方,而這些未干的地方有些是深黑色的(適當時用筆吸去深色——但要合理的)有些是亮色,這些亮色急速的吹干即成這些都是畫面最亮、最前、最清楚的地方,這樣可以與后面的關系拉開距離。畫面色的呼應,光的照射,都需要在處理畫面時趁濕時處理(干后也可以稍有改動)。作畫時,“雪”和“梅”容易分不清,這就要在半濕時適當加色,而全干時再重點的處理“梅”在雪中的效果。

《米頂蘭》

39.5×54.3cm/1984年

《二喬爭艷》

54×79cm/1996年

胡老先生對于水彩特性的探討不僅出現在風景寫生中,也體現在以花卉為母題的系列創作中。我閱讀胡老先生在這一方面的作品,發現一個顯著的特點,就是他總是把花卉做整體的表達,而不是停留在細節上,對于花瓣、枝椏、葉子做事無巨細的描繪。花卉在胡老先生的眼中,始終是一個生動的整體,它搖曳在某個角落里,自然形成一種審美般的虛實關系,而轉化為水與彩的巧妙結合。如果說,在風景中胡老先生注重的是一種層次,一種漸次隱去的詩意,在花卉中,他則強調一種前后關系,花、枝椏、葉與空氣的顫動混為一體,通過對于水、彩、紙和筆的運用而呈現為一種生動,一種在觀看中所獲得的自由畫意。

節選自楊小彥《“栩栩如生”的挑戰——讀胡鉅湛水彩創作有感

《春雨荷塘》

54×79cm/1998年

風景篇

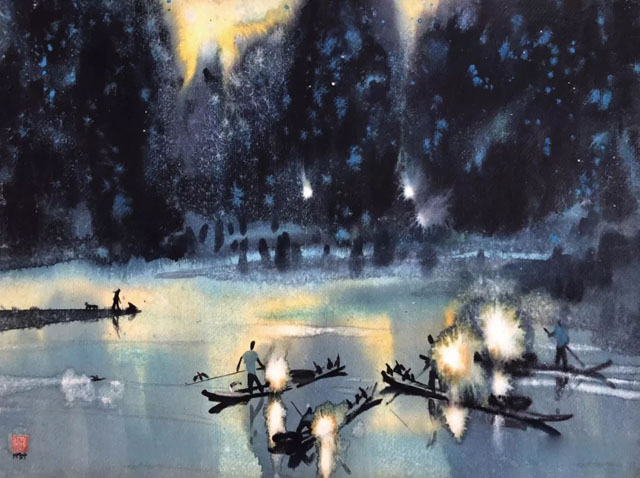

《漁火》

39.5×54cm/1984年

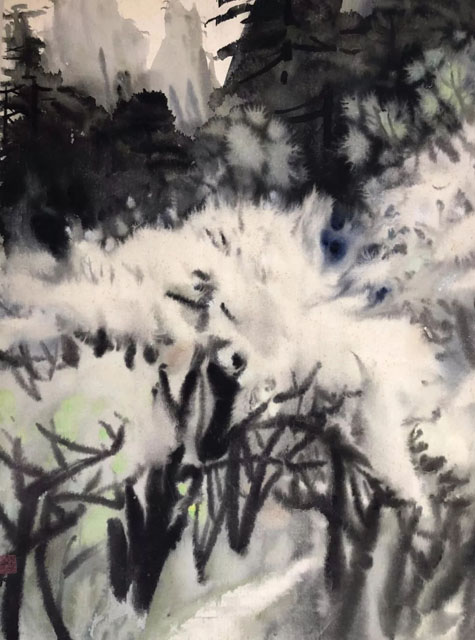

《黃山櫻花》

55×44cm/1980年

《黃山玉屏峰》

55×39.4cm/1980年

《耕云峰》

39.5×54cm/1980年

《光明頂》

39.5×54.3cm/1980年

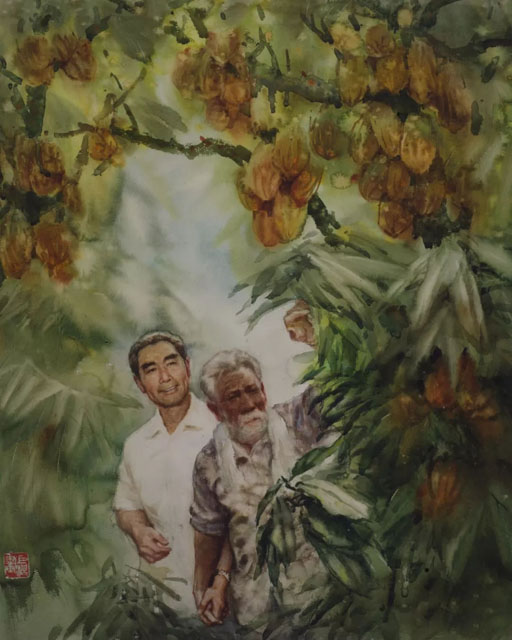

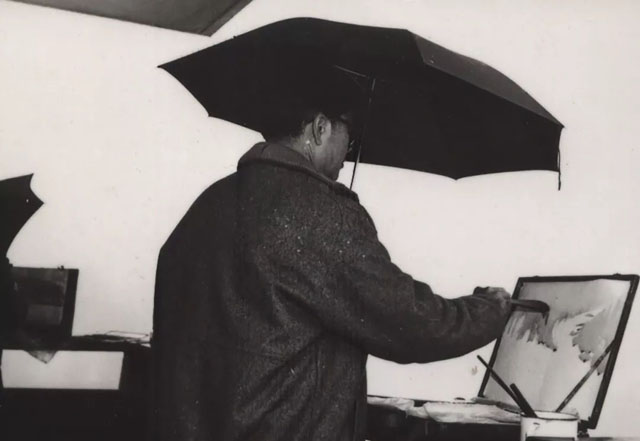

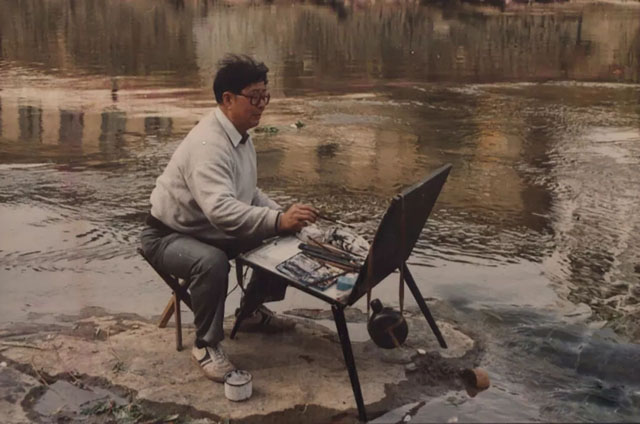

胡老先生也進行過多次主題畫的創作,以人物為主,因造型結實、動態生動、構圖完整、主題鮮明而頗得業界好評。細看胡老先生的水彩,以風景居多,且全都是現場寫生,絕不會在家里“創作”。從所畫對象看,胡老先生的足跡可謂遍布全國各地,名山大川自不在話下,更多的其實是普通的鄉村,一景一角,一河一山,皆可入畫,所畫平凡,經其手繪卻頓時生動了起來。

胡老先生在水彩方面的探索,求其真,求其實,求其美,不在表面效果上作任何文章,風格樸實無華,不惹人眼,不故弄玄虛,如果沒有一分專業精神,沒有研究興致,不太容易深入其中,解其內心志趣。在這樣的狀態中,某種寂寞自不在話下。在我看來,正是這幾分的寂寞,反而顯示出胡老先生的學術精神,關心藝術本身的價值,對物象的虔誠態度,以及在描繪上孜孜不倦的嘗試。

節選自楊小彥《“栩栩如生”的挑戰——讀胡鉅湛水彩創作有感》

《回聲》

45.5×44cm/1983年

《氣象萬千》

54×79cm/2014年

《三林之光》

54×79cm/2014年

《瀑雨過后》

54×79cm/2016年

其他

《千手觀音》(敦煌壁畫臨摹白描)

212×132cm/1960年

\

\

《干革命要刀對刀槍對槍》(與陳秀莪合作)

油畫

150×200cm/1972年

《滿懷豪情上北京》

水彩年畫

92×142cm/1975年

參加全國年畫展并入選《全國年畫選》

《第一代可可》

水彩

79×54cm/1984年

廣東美術館收藏

寫生掠影

水彩技法漫談(節選)

文 / 胡鉅湛

(一)

水彩畫技法一般是加的多,減得少,加加減減的畫法層出不窮且極為豐富技法上用筆的輕重緩急、闊窄、轉動……是傳統繪畫的寶貴經驗。注重畫面的整體感,“一氣呵成”,混為一體,除了在色調上統一外,在水彩的作畫步驟上可以首先在第一遍色上去時整個畫面統一處理(利用水份濕畫時)這時動作迅速(當然動筆前先有考慮),把色調、涵接、空間、遠近、大面積的、底下的色先處理。這時也可以把淺色的畫成重色(即淺色的對比色——明暗的、冷暖的、暗面的)再在上面用干凈的筆洗出亮來,這時要根據干濕的變化先后洗出,這時的淺色和底色是統一而協調的。

濕畫時也要注意筆觸,在畫面是直立或斜放時一般是從上到下畫下來,這樣逐步畫下來筆觸和色彩關系容易接,但往往是畫面上端水分干的快,下面水分多,要利用這種特點迅速處理,特別上面的東西要及時,否則會生硬(利用先后處理對象的遠近,虛與實)。利用水份處理畫面是水彩的特點,所以要注意畫面的水份多少,何時畫面畫哪里很重要,否則會在半干不濕時把下面的色沖出一個印出來,當然也有他的特點可以利用(撞水法)。不少情況下可以光畫底色,或暗面色,然后用亮色,待下面色干到一定程度,加上去沖出來的效果是很好的。潮濕天氣畫水彩最適合,如平常畫水彩,最好把紙打濕,或底下放濕布,或兩者同時并用,看需要以保持水分,便于處理整體、涵接,考慮有充足時間來處理。如有些地方要干,有些地方要濕,可以部分打濕或水分,大筆大筆的鋪大關系,涵接(等于濕畫法)。

畫面處理上,用筆要注意氣韻生動,黑白、冷暖、粗細、疏密、遠近、前后、重疊,使畫面豐富,四邊、四角要注意變化,有一邊要通透,使畫面不致堵死。先整體后局部,先虛后實,先調子后冷暖,先球體(圓)后方,先濕后干,先肉后骨,先色后素描,先統一后對比,這樣處理對色彩有好處。一方面記憶色調,色的冷暖、色的特點,色的主次關系及對象的黑白灰素描對比,同時最好畫速寫(即記結構關系、生長規律),二者結合就會更全面,畫的效果就會更可信,但也要以畫面藝術效果為主,可以取舍或強調。混合色畫法可以邊調邊畫,以畫面效果為好不要調死,畫到恰當為止在深色底上畫淺色(沖洗)提亮、明確都在后,筆觸也在后,如淺色底上畫時見形見筆很重要,也要在干到恰當時機畫較好。

(二)

從每張畫開始首先確定調子,作畫開始至結束,要強調以感覺作畫(色彩、構圖、素描、對比、氣氛、情調等方面的整體關系)。在統一調子認識之后,可以有條理的按同類色的變化,大面積的先畫,在大的關系出來后,即按干濕情況,逐步有條理的畫,這時要經常注意畫面的水分干濕情況再進行作畫。不要主觀的決定先畫哪里,要結合利用水份干濕先后來畫。在作畫過程如何運用“感覺”,這時就需從感覺出發,如色彩需要,素描關系需要,強弱、冷暖、動勢、構圖的需要,高光、質感、用筆等等的需要,這時候的感覺就會有內容,你畫時就會很有條理,有分寸,而且速度也會很快,如不快就會錯過時機,下一步就會很難處理——利用水的干濕不方便。而在運用感覺時的一切,都以畫面效果為標準,色彩的分寸(冷暖、明度)以原色調的色彩來做標準進行加減、色彩、素描的關系就會接近畫面關系,不會出太大的偏差。

畫一張畫如彈鋼琴,畫家如樂隊的指揮,各種樂器由指揮控制和協調,所以畫家的全局概念、整體的觀念要很強,每一局部,每一音色都牽動全局。每張畫強調某一特色,抓緊這一特色去表現,可以和其他畫面拉開距離,如果樣樣一般化,平平淡淡,就算畫好了,也會不激動人心,所以畫前抓強烈到感受,畫時感情就來了。

畫面最強的(對比、黑白、冷暖、用筆、干濕、動勢、大與小)在那里要有合理安排,其他具體久服從這方面考慮。此畫面所需要的對比……不要受具體的影響,要注意保持。而畫面色彩、立體、黑白、線條、大與小、動勢的構成也很重要,不能疏忽。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號