20世紀(jì)40年代末 前門(mén)外 紙本素描 李樺 繪

近期,“南腔北調(diào)——李樺筆下的北平”展覽在北京復(fù)言社畫(huà)廊開(kāi)幕。提起李樺(1907-1994),人們往往首先想到其作為深受魯迅影響的版畫(huà)家在廣州、上海等地的戰(zhàn)斗歲月,也會(huì)有人想到他在北京作為中央美院教授的教育生涯。卻往往忽略了李樺初來(lái)北京時(shí),在這座尚被稱作北平的古都里度過(guò)的一段歲月。

這次展覽主要展出的正是李樺在1947年至1949年之間,游走于北平城里用炭筆、鉛筆勾勒的速寫(xiě),除此之外還有李樺《天橋人物十八幅》中唯一的一幅沒(méi)有收藏于博物館的作品。在這些作品中,李樺的另一個(gè)側(cè)面清晰可見(jiàn)——他的藝術(shù)風(fēng)格與這座從容平實(shí)的古城相得益彰。本期,記者采訪到了此次展覽的策展人叢濤,一探李樺筆墨背后的故事。

徐悲鴻再次入主北平藝專

1928年末,徐悲鴻曾經(jīng)擔(dān)任過(guò)北平藝術(shù)專科學(xué)校校長(zhǎng),但并不成功,僅僅在40天之后,徐悲鴻就因教學(xué)主張及人事問(wèn)題而辭職。到了1946年,徐悲鴻再次任職北平藝專校長(zhǎng)。徐悲鴻這次回來(lái),是帶著“科學(xué)”和“寫(xiě)實(shí)主義”的。這與此前北平畫(huà)壇中“師古”的傳統(tǒng)背道而馳。徐悲鴻主張,每個(gè)學(xué)生在分科之前,必須先畫(huà)兩年素描。

此舉在當(dāng)時(shí)是對(duì)大部分藝專教授教學(xué)自由的“干涉”。同時(shí),這種理念也與傳統(tǒng)派講究的“氣韻”、“師古”等方法抵觸。矛盾爆發(fā),三位教員帶頭罷教,給徐悲鴻施加壓力。全國(guó)美術(shù)會(huì)北平分會(huì)舉行記者招待會(huì)聲援三位罷教教員,副理事長(zhǎng)張伯駒首先發(fā)表聲明:“西畫(huà)是寫(xiě)實(shí)的,以形似為主,而國(guó)畫(huà)是超寫(xiě)實(shí)的,以韻味為主。徐氏專騖形似近乎與照相爭(zhēng)巧拙,國(guó)畫(huà)以韻味勝乃民族藝術(shù)風(fēng)格。”

徐悲鴻針?shù)h相對(duì),撰寫(xiě)了《新國(guó)畫(huà)建立之步驟》、《當(dāng)前中國(guó)之藝術(shù)問(wèn)題》等文章,闡明他的教育、藝術(shù)主張。這一次徐悲鴻不會(huì)黯然辭職,因?yàn)?946年的徐悲鴻已不會(huì)像之前那樣孤軍奮戰(zhàn)。他此番前來(lái),帶來(lái)的是自己在重慶中央大學(xué)藝術(shù)系培養(yǎng)的班底。此外,還有他從全國(guó)各地物色的優(yōu)秀藝術(shù)家——李樺顯然就是徐悲鴻所物色畫(huà)家中的一位。

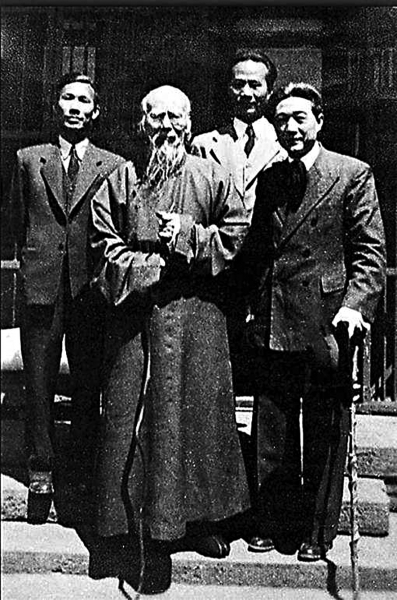

1948年徐悲鴻(右一)、吳作人(右二)、齊白石(右三)、李樺(左一)合影

李樺受邀來(lái)到北平

抗戰(zhàn)勝利之后,李樺于1946年抵達(dá)上海,主持中華全國(guó)木刻協(xié)會(huì)的工作。同時(shí),李樺在《時(shí)代日?qǐng)?bào)》主編了名為《新木刻》的周刊,在創(chuàng)作木刻的同時(shí)也寫(xiě)了很多理論文章,發(fā)表于此——這與徐悲鴻到北平幾乎同時(shí)。徐悲鴻彼時(shí)經(jīng)常對(duì)自己的朋友吳作人、馮法祀說(shuō)要廣納人才,并且請(qǐng)馮法祀在天津主編《藝術(shù)周刊》。馮法祀同時(shí)也是李樺的朋友,常向李樺約稿。李樺的幾篇評(píng)價(jià)中外近代畫(huà)家、作品的文章在《藝術(shù)周刊》發(fā)表,徐悲鴻也由此知曉李樺下落。

徐悲鴻之所以會(huì)對(duì)李樺的下落感興趣,因他早在1942年就對(duì)李樺的木刻表示認(rèn)可。這一年10月,中國(guó)木刻研究會(huì)在重慶舉辦“全國(guó)木刻展覽會(huì)”,徐悲鴻為此寫(xiě)了一篇在李樺看來(lái)“熱情洋溢”的短文發(fā)表在《新民報(bào)》上,中間就提到“平心而論,木刻作家,真有勇氣,如此次全國(guó)木刻展中,古元以外(按,徐悲鴻盛贊古元為‘卓絕的天才’、‘大藝術(shù)家’),若李樺已是老前輩,作風(fēng)日趨沉練,漸有古典形式,有幾幅近于Durer(德國(guó)藝術(shù)大師阿爾布雷特·丟勒,名畫(huà)《祈禱之手》的作者)……”

這對(duì)當(dāng)時(shí)主攻木刻創(chuàng)作的李樺來(lái)說(shuō)是莫大的鼓舞。盡管李樺是魯迅大力栽培的青年木刻畫(huà)家之一,但彼時(shí),木刻仍然被大師們認(rèn)為是“雕蟲(chóng)小技,不登大雅之堂”;另一方面,還有人認(rèn)為木刻是“洪水猛獸”,不可接近。在李樺看來(lái),徐悲鴻對(duì)于他和古元的盛贊體現(xiàn)出了徐悲鴻“對(duì)木刻這門(mén)革命美術(shù)毫無(wú)成見(jiàn),胸懷坦蕩”。而徐悲鴻“愛(ài)好木刻者,絕不限于左傾的人”之說(shuō)法,也正是愛(ài)藝術(shù)、愛(ài)人才之正義感的體現(xiàn)。

就這樣,徐悲鴻堅(jiān)決要既能創(chuàng)作木刻、又有一定理論研究能力的李樺到北平藝專教書(shū),李樺就此來(lái)到北平。盡管二人彼此評(píng)價(jià)都很高,但是兩人的首次見(jiàn)面,卻沒(méi)有想象中的那般激動(dòng)人心。1947年9月,李樺抵達(dá)北平。起著雙方“中間人”作用的馮法祀帶著李樺去“蜀葵花屋”看望徐悲鴻。李樺被引進(jìn)后院里,便看到正在樹(shù)下躺椅上休息的徐悲鴻,讓李樺覺(jué)得“最奇怪”的是,徐悲鴻額上戴著一個(gè)金屬箍。后來(lái)他才知道,徐悲鴻患有高血壓,經(jīng)常要戴著這個(gè)“降壓器”。徐悲鴻身體狀況不佳,二人也不便多談,便只是客氣一番,徐悲鴻問(wèn)了一些李樺的旅途情況,便分手了,二人此后的見(jiàn)面也不多。

彼時(shí)北平藝專的暑假已結(jié)束,李樺來(lái)不及安頓生活的細(xì)節(jié),便投入到教學(xué)中去了。

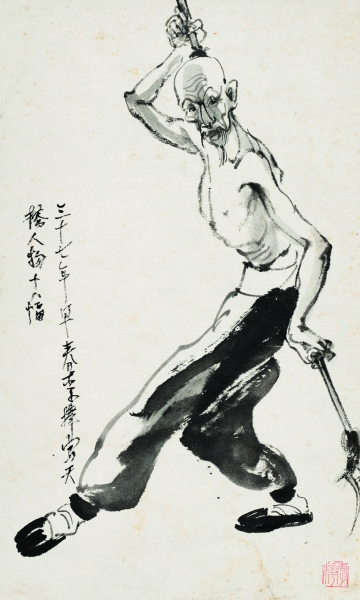

天橋人物 1948年 李樺 繪

徐悲鴻親為李樺題跋

李樺的教學(xué)初體驗(yàn)頗讓他有“狼狽之感”:彼時(shí)藝專沒(méi)有木刻專業(yè),直到拿到授課時(shí)間表,李樺才得知自己教授的是西洋美術(shù)史課程,連他自己都曾在文章中說(shuō)“嚇壞了”。李樺手上沒(méi)有現(xiàn)成教材,又不是專門(mén)研究史論的理論專家,就連備課的時(shí)間都不充裕。于是他放下行李就開(kāi)始編著講義,在這半年里,李樺除了上課之外的幾乎所有時(shí)間都是在圖書(shū)館里度過(guò)的。

這樣的情況直到寒假才有緩解,1948年新年,廣東人李樺在異鄉(xiāng)北平看到了北方式的“熱鬧”,首次在北方度過(guò)新年讓他覺(jué)得特別新鮮。元旦時(shí),李樺和同事一起來(lái)到了徐悲鴻的“蜀葵花屋”拜年,與徐悲鴻相談甚歡。兩人都談到了國(guó)畫(huà)改造的問(wèn)題,徐悲鴻主張人物畫(huà)一定要刻苦學(xué)習(xí)寫(xiě)生,然后才能達(dá)到形神兼?zhèn)洹?duì)李樺來(lái)說(shuō),雖然沒(méi)有學(xué)過(guò)傳統(tǒng)的筆墨,但從小接受私塾教育,加之談話發(fā)生時(shí)的近幾年他也畫(huà)了一些水墨畫(huà),對(duì)此道并不陌生。初來(lái)乍到,對(duì)北方的風(fēng)土民俗很感興趣的李樺更是常去天橋一帶寫(xiě)生。

“南腔北調(diào)——李樺筆下的北平”的策展人叢濤總結(jié),李樺有著中國(guó)傳統(tǒng)文化的底子,加之對(duì)于現(xiàn)實(shí)生活的關(guān)注,使得有素描、速寫(xiě)功底的李樺在不受傳統(tǒng)筆墨程式束縛的情況下,創(chuàng)作出了《天橋人物》系列作品。

聽(tīng)說(shuō)李樺也畫(huà)國(guó)畫(huà),徐悲鴻很是興奮,表示“一定要看看”。這套畫(huà)是李樺在教課與泡圖書(shū)館的間隙創(chuàng)作的,在前門(mén)的所見(jiàn)所聞讓他對(duì)現(xiàn)實(shí)社會(huì)中的人民生出同情來(lái),經(jīng)過(guò)兩三個(gè)月的形象資料收集、在天橋地區(qū)的寫(xiě)生,李樺數(shù)易其稿,終于選出了七八張裝裱成冊(cè)。

1948年3月的一個(gè)下午,徐悲鴻“忽然”出現(xiàn)在李樺的宿舍里,一見(jiàn)到李樺便劈頭問(wèn)道:“李先生,你在天橋的畫(huà)完成了嗎?可以給我看看嗎?”李樺回答:“當(dāng)然可以,但畫(huà)得不好,還未能完全表達(dá)我想表達(dá)的東西,故不好意思拿出來(lái)給大家看。”李樺把畫(huà)交給了徐悲鴻,徐悲鴻當(dāng)場(chǎng)坐下看了起來(lái)。李樺屏息站在徐悲鴻身畔看著他看,此時(shí)無(wú)聲勝有聲,李樺能感覺(jué)到徐悲鴻的興奮,似乎是找了好久都沒(méi)有找到更合適的語(yǔ)言,徐悲鴻終于喟嘆一句:“你畫(huà)得太好了。在這里是看不夠的,可否讓我?guī)Щ厝ゼ?xì)細(xì)地欣賞呢?”

徐悲鴻“借畫(huà)”半個(gè)月之后,李樺登門(mén)征求徐悲鴻對(duì)《天橋人物》的意見(jiàn),徐悲鴻拿出畫(huà)冊(cè),但卻說(shuō)道:“還未看夠,以后還要借來(lái)欣賞的。”誠(chéng)然,徐悲鴻一直肯定只有畫(huà)好人體寫(xiě)生才能畫(huà)好人物畫(huà),而李樺的《天橋人物》正是其觀點(diǎn)的有力佐證,他評(píng)李樺的這組作品“用筆流暢”、“更注意刻畫(huà)人物的精神和動(dòng)態(tài)”、“傳神阿堵”,實(shí)屬佳作。更讓李樺驚喜的是,徐悲鴻竟在篇末為李樺題寫(xiě)了一篇跋文:“幾個(gè)南腔北調(diào)人,各呈薄技度余生。無(wú)端落入畫(huà)家眼,便有千秋不朽情。李樺先生早以木刻名世,頻年以還,益潛心墨畫(huà),所寫(xiě)風(fēng)景人物,無(wú)一不精。此為先生教授北平藝專時(shí),課余畫(huà)平市拾掇之小人物寫(xiě)影,刻劃入微,傳神阿堵,尤于人物之性格動(dòng)作表情,俱細(xì)微體會(huì),而出之極簡(jiǎn)約之筆墨,洵高雅之杰作也。以此而言,新中國(guó)畫(huà)之成立,其庶幾乎。”

叢濤介紹:“‘南腔北調(diào)’一語(yǔ),既是此次展覽的題目,更曾是魯迅的自嘲,其實(shí)對(duì)于徐悲鴻、李樺而言,又何嘗不是如此。然而這‘不入調(diào)’、‘不入流’的‘南腔北調(diào)’,恰恰自成一格,形塑了今天的藝術(shù)面貌。”

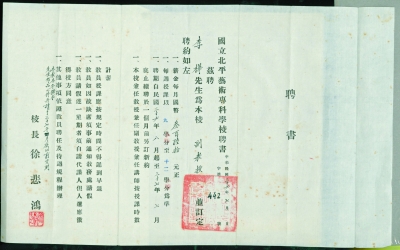

李樺到北平藝術(shù)專科學(xué)校任教的聘書(shū)

速寫(xiě)見(jiàn)性情

李樺、徐悲鴻在交流中提到的關(guān)于前門(mén)及天橋人物的作品其實(shí)是兩部分,一部分是現(xiàn)在分別館藏于徐悲鴻紀(jì)念館和中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館的《天橋人物》,還有一部分就是此次展出的“前門(mén)速寫(xiě)”了。而“前門(mén)速寫(xiě)”正是李樺創(chuàng)作《天橋人物》所積累的素材、“副產(chǎn)品”。

李樺在前門(mén)游覽時(shí)的所思所見(jiàn)已難覓文字記載,但好在這批作品為我們提供了探尋畫(huà)家生活軌跡、思想狀態(tài)最直觀和生動(dòng)的方式。這些作品,就像是李樺所見(jiàn)情景的投射,簡(jiǎn)約卻忠實(shí)地呈現(xiàn)了畫(huà)家眼中的北方民風(fēng)民俗。這些筆觸構(gòu)筑出的畫(huà)面情景能引著觀者進(jìn)入到那個(gè)喧囂熱鬧、三教九流匯聚的舊時(shí)前門(mén),感同身受。

在這些畫(huà)作中,觀眾可以看到當(dāng)年的北京地標(biāo)性建筑北京東站、金水橋、華表;可以看到前門(mén)附近的民居、大車店,甚至是普通百姓的墳塋墓碑。觀者還能看見(jiàn)生活、工作在前門(mén)地區(qū)的百姓,他們中有耍把式的藝人,也有磨刀、推小車、拾糞的勞動(dòng)者。前門(mén)之外,本次展覽還展出了李樺在京西煤場(chǎng)寫(xiě)生時(shí)畫(huà)的兩名礦工的作品,兩名工人并不像很多表現(xiàn)礦工苦難的作品中那樣辛勞甚至是痛苦,相反,李樺筆下這兩名分別叫做連勝和二禿的礦工是悠閑愜意的,甚至有些自得之感。

在本次展出的畫(huà)作中,還可以看見(jiàn)多幅小吃攤的作品。一幅作品中,細(xì)致的畫(huà)家還畫(huà)上了食客騎來(lái)的自行車——這也正是李樺生活情趣的一種體現(xiàn),對(duì)于吃和生活細(xì)節(jié)的關(guān)注,恰恰是一種自然平實(shí)生活狀態(tài)的流露。同樣也最能見(jiàn)到一位藝術(shù)家豐滿立體的真性情形象。展覽開(kāi)幕時(shí),曾經(jīng)與中國(guó)臺(tái)灣畫(huà)家合作畫(huà)了12幅北京景觀的青年畫(huà)家杜匯也在現(xiàn)場(chǎng):“給我最直觀的感受是看到了那個(gè)時(shí)代的風(fēng)土民情,北平式的民間場(chǎng)景、市井生活在李老先生筆下生動(dòng)地表現(xiàn)開(kāi)來(lái)。這種速寫(xiě)式的記錄,讓我們今天仍然可以體會(huì)到那個(gè)時(shí)代的質(zhì)感和溫度。”

這些畫(huà)作在胡同里長(zhǎng)大的老北京杜匯看來(lái)是很接地氣、有溫度的,相較于木刻版畫(huà),李樺的這組作品“更有溫度、更有代入感”。作為一名80后的藝術(shù)創(chuàng)作者,北京也經(jīng)常作為圖像出現(xiàn)在杜匯的畫(huà)面中。“與李樺老先生不同的是,我想表達(dá)的是我記憶中的北京,是那個(gè)被我們稱之為‘家’的北京。相同的是,我們都用手中的畫(huà)筆,飽含溫度地記錄下了所看到的一切。”

策展人叢濤說(shuō),來(lái)到北平的李樺剛剛創(chuàng)作完自己最重要的木刻作品《怒潮》組畫(huà),正處于藝術(shù)上的成熟時(shí)期。在這一時(shí)期中,因?yàn)檫h(yuǎn)離了作為政治漩渦中心的上海,來(lái)到了北平,李樺的生活環(huán)境變了,心情也變了。在相對(duì)平和的北平,李樺創(chuàng)作出了與抗戰(zhàn)時(shí)期及之后運(yùn)動(dòng)頻繁時(shí)期都截然不同的作品。

“李樺的這些作品雖然都是速寫(xiě),有的甚至就是寥寥幾筆的勾勒,但是同樣能看出其作為木刻畫(huà)家的功力。這些作品都很完整,構(gòu)圖、人與物的關(guān)系都安排得很好,畫(huà)面都很完整。”叢濤這樣說(shuō)道,“在對(duì)于李樺的關(guān)注中,我們往往重視那些跟政治運(yùn)動(dòng)、民主斗爭(zhēng)關(guān)系緊密的作品,卻容易忽略這些游離于個(gè)人代表性風(fēng)格與時(shí)代主流之外的作品。然而,正因?yàn)橛羞@些作品,李樺才不僅是一面旗幟、一個(gè)新興木刻的符號(hào),更是一個(gè)在生活中的、立體豐滿的藝術(shù)家。”

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)