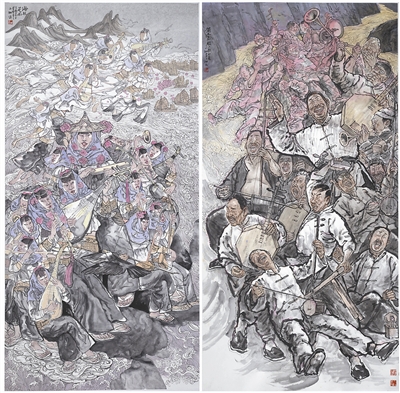

絲路古韻

初見羅小珊,一襲短發干凈利落。與她交談過程中她語速略快,時不時發出爽朗的笑聲。繪畫給她帶來的快樂,或許來自于她所熱愛的中國傳統水墨生活,又或許來自她對某些生活細節的習慣和堅持。她,用手中畫筆將自己積極向上的生活態度,藝術素養和人格魅力,一一展現于畫面之上。

扎根傳統離不開歷史探究

羅小珊受家庭熏陶,耳濡目染喜歡上繪畫。母親是中學美術老師,父親是莆田畫院畫家,父母工作繁忙,羅小珊常常被“鎖”在家中,“畫畫時腦海中常常會浮現出一個個動物園、馬戲團的真實場景,等待著我去畫下來。” 進入中國美術學院學習是羅小珊從小的夢想,2001年起,她從本科一路讀到博士,十年間,在扎根中國傳統繪畫基礎上她研究歷史,研究浙派人物畫特點:“研究歷史人物的目的在于提高人的歷史文化意識,點醒人的真實生命,開啟人的真實理想。”羅小珊對歷史理論的深入研究,讓當時她的碩士生導師,中國美術學院中國畫與書法藝術學院院長尉曉榕感嘆,“我想她是可以把歷史畫當作一生的大事來做的,因為她的資質可以讓她勝任。她好古,而且有敬畏心,這一點最重要,也最可貴。” 自2012年開始,浙江畫院面向全國公開招聘專職畫師。羅小珊從當時幾十名入圍者中脫穎而出,專業和總分均列第一。當時的她正在美院讀博,畢業后即被招入浙江畫院。迄今為止,羅小珊是畫院唯一一位具有博士學位的“80后”專職畫師。近幾年,她主要圍繞“浙派寫意人物畫的繼承和創作”這個課題,深入研究和繼承發展浙派水墨寫意人物畫的優良傳統,并運用浙派水墨寫意人物畫的技法創作一批現實主義的人物畫主題創作。

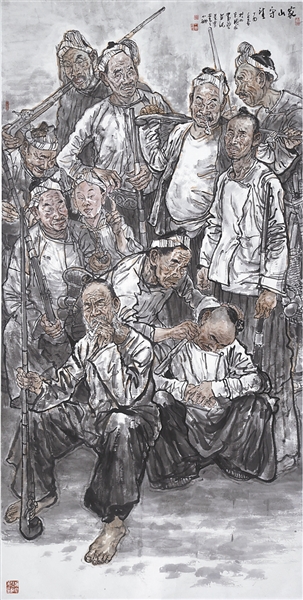

家山守望

以水墨描繪質樸生活

在羅小珊的作品中,有著自己的繪畫語言。采用階段性的突破自己,研究生時期,創作如《大學之光》畫歷史人物題材系列居多;參加成都雙年展,在繼承傳統上探索筆墨功夫,羅小珊在用手中的筆還原歷史真實的同時,也在用心感受歷史人物帶來的驚喜,這種穿越時空的夢幻般的現實與歷史交流,往往引發人們對現實的深度思考與期待。

近日,羅小珊的國畫作品《家山守望》《海絲花語》《黃土老腔》等在“紀念改革開放40周年——川浙文化交流·四川省詩書畫院/浙江畫院創作成果聯展”在浙江展覽館展出。其中,2017年創作的《海絲花語》《黃土老腔》絲路古韻組畫,是中國文學藝術發展專項基金青年文藝創作扶持計劃資助項目。

藝術扎根于生活之中。近幾年,羅小珊著重在主題性作品的創作上下功夫。“作為畫院年輕畫家去參加這樣的主題性創作很有意義。扎根人民,深入生活,每年畫院都會組織畫師去全國各地采風創作。”她多次去到黔東南、湘西釆風寫生,積累了許多素材:苗寨、侗寨、地戲、蘆笙、侗族大歌、臺江姊妹節等,她筆下的人物形象個性鮮活,也將自己最感動的元素都在畫面中完美體現出來。

新時代藝術家的自我修養

羅小珊認為,作為新時代的藝術家要好好創作,利用當今的好時機好環境,要多出新的藝術作品。“通過藝術創作,申請國家藝術基金,參加文化創作工程,對我來說也是一種突破和考驗。”她還希望自己能在學術上有更多變化。從2015年起,羅小珊開設了自己的公眾號,對自己的藝術理論、創作風格進行定期記錄梳理,“這是一種自我約束、自我監督,也是一種自我認識的過程。”

“用最高妙的文心創作,作為藝術家,我們要有自己清晰的定位、寬廣的視野,不停留在自己的‘一畝三分地’上,這是我們這一代藝術家需要考慮的問題。”繼承傳統、表現時代,使畫面更加具有現代性、世界性。把握住這幾個高度,打破藝術的常規呈現,不受生活的煩惱,而是真正在藝術史上有所推動。

從今年開始,羅小珊開始帶自己的學生,“國畫繪畫方式不是憑空而來的,他有很多浙派人物畫的痕跡,我們的藝術創作不僅僅是表現想法,更要起到傳承作用,浙派人物畫在新時期、年輕一代身上要起到傳承作用,我希望能接上這一棒。”

羅小珊,1983年生于福建。2001年考入中國美術學院中國畫系,2009年中國美術學院中國畫系人物畫碩士研究生畢業。2013年獲中國美術學院美術學博士學位。現為浙江畫院專職畫師、國家二級美術師、中國美術家協會會員,中國文藝志愿者協會會員。入選浙江省文聯首屆視覺藝術人才培養“新峰計劃”,獲得國家藝術基金青年藝術創作人才資助項目、中國文學藝術發展專項基金青年文藝創作扶持計劃資助項目專項資助,入選中國文聯2018年度“中國精神·中國夢”主題文藝創作工程。入選“浙江省151人才工程”培養人才。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號