一六一〇年,漸江出生在安徽南部的歙縣─當時的安徽在經濟上極為發達,雖然也經過了明清易祚的戰亂。漸江俗姓江,名韜,字六奇。他早年曾經師從于汪無涯讀“五經”,習舉子業,做過明朝的諸生。三十四歲那年,李自成帶領他的起義軍殺入京城,崇禎帝朱由檢自縊,明朝滅亡了。隨后,清兵入關,占領了京城之后又揮師南下。順治二年(一六四五),清兵進攻徽州,城陷,他的家鄉就在清軍的鐵蹄下巢傾卵覆。

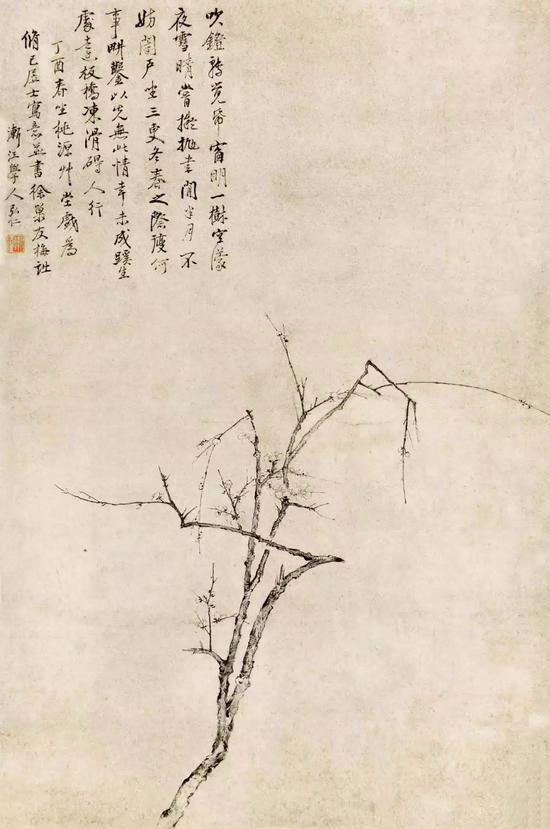

清 漸江 梅花圖 52.8cm×78cm 1657

上海市文物商店藏

一六四五年,在歙縣抗清的金聲、江天一被抓,送往南京后遇害。另外一位參加抗清武裝的汪沐日(一六〇五——一六七九),則與同鄉吳霖、王玄度、汪蛟等人一同逃到了福建,投奔在南明隆武政權之下。次年八月,隆武政權覆滅之后,復明的希望到此徹底宣告破滅。汪沐日皈依于古航道舟門下,出家為僧,法號弘濟。

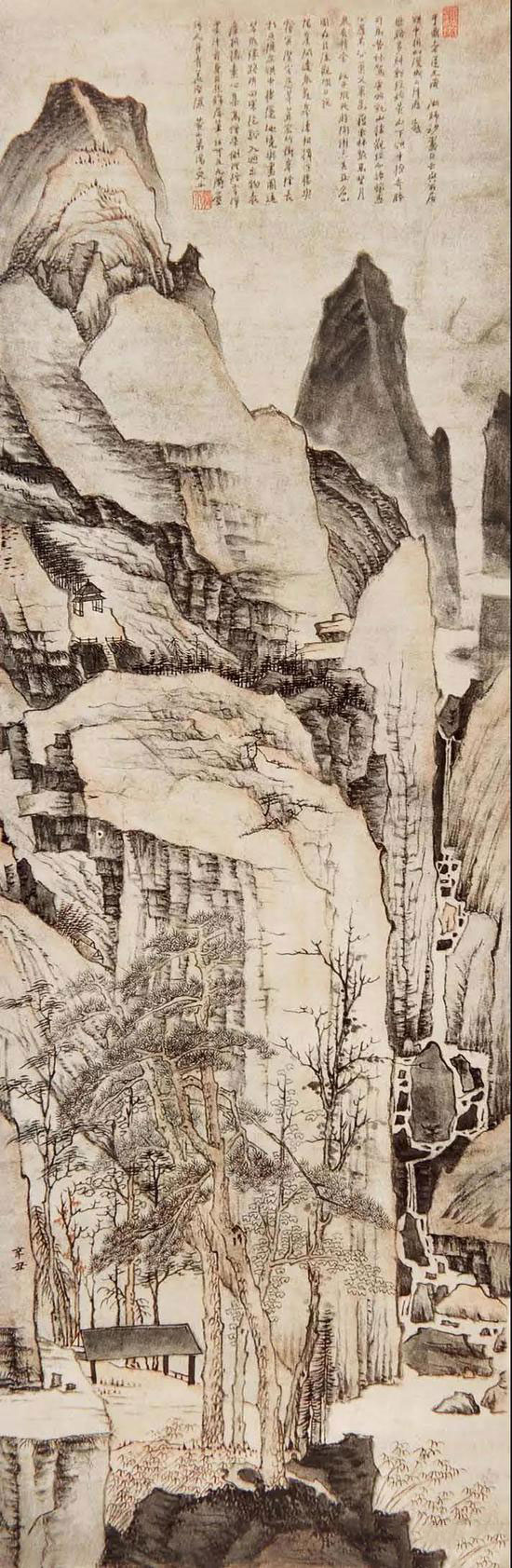

清 漸江 天都峰圖 99.9cm×307.7cm 1660

南京博物院藏

在歙縣失陷之后,江韜(漸江)與友人程守哭別于相公潭上,然后跟隨殘存的部隊到福建投奔唐王朱聿鍵,繼續他的抗清復明運動。康熙《歙縣志》中的《弘仁小傳》記:“師汪無涯,受五經,乙酉年,自負累累卷軸,偕其師入閩。”擅長考評畫家史料的汪世清曾經在一篇名為《弘濟與弘仁》的文章中問道:“汪無涯是誰?”一向以嚴謹著稱的汪世清,此時也不能不大膽猜測:“汪無涯就是汪沐日……他們都同于乙酉冬入閩,或即結伴而行。后來,他們同依古航為僧,不僅其志相同,其遭遇相同,而且有可能一人就為另一人的引進。”雖然并無史料進一步證明此推論的“準確性”,然而卻是理解漸江的一個重要環節。

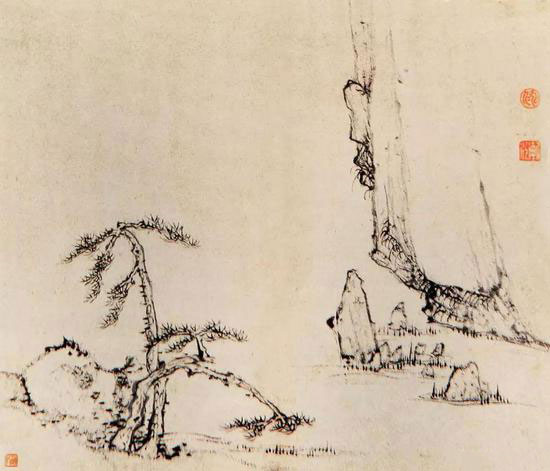

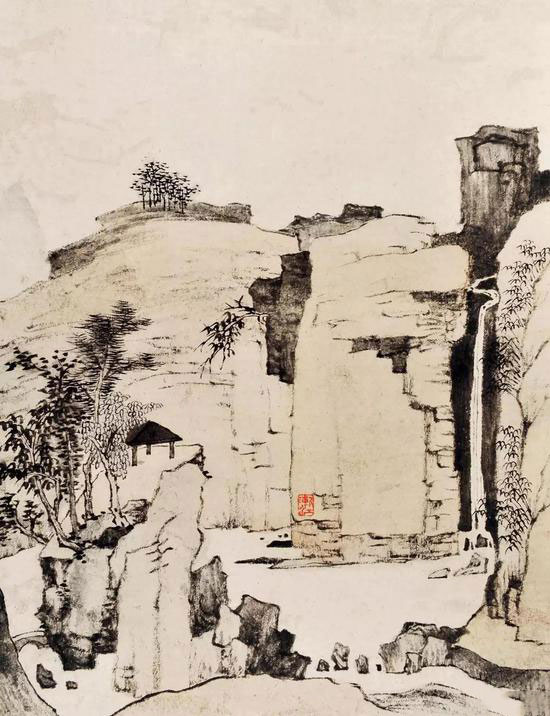

清 漸江 幽亭秀木圖 50.4cm×68cm 1661

故宮博物院藏

古航道舟(一五八五——一六五五)原姓鄭,福建泉州人。能文章,有時譽,事母至孝,母亡后出家,是博山無異元來(一五七五——一六三〇)的法嗣,先后主持浦城、建陽、江西等地的幾大寺院,所以在晚明,他在福建、江西一帶的聲名極盛,但在收徒方面,卻“如鐵壁千尋,絕無肯諾”,因而漸江能夠拜在他的門下,實在是一件不同尋常的事。從法嗣的角度說,漸江屬禪宗青原下第三十七世。

清 漸江 曉江風便圖之一 256.5cm×28.5cm 1661

安徽省博物館藏

附帶一提的是,“老僧三十年前未參禪時,見山是山,見水是水。及至后來,親見知識,有個入處。見山不是山,見水不是水。而今得個休歇處,依前見山只是山,見水只是水。”(《五燈會元》第十七卷),就是青原惟信的名言!

清 漸江 桐阜圖 91cm×27cm 1662 上海博物館藏

應該與汪沐日同時,漸江在福建皈依古航禪師,出家為僧,這一年,他三十八歲。出家后,他法名弘仁,號漸江學人、漸江僧;又號無智、梅花古衲。出家后的他在福建住了多年,除了習禪,也云游各地。

以下是他大致的行蹤:

四十二歲,在南京。四十三至四十六歲,在蕪湖。四十七歲,返歙,游黃山。四十八歲,復游南京。四十九歲,在南京,住惠應寺。五十歲,回歙,并在黃山云谷寺掛單。五十一歲,住在歙縣五明寺,在休寧建初寺掛單,又回五明寺,往廬山,阻于雪,留鄱陽。五十四歲,渡鄱陽湖,游廬山,返歙,居五明寺。未數月,尋昔日游廬山時所脫下的殘破草鞋,仿佛又要遠行的樣子,卻在大呼佛號之后示寂,死時,僅得五十四歲。

清 漸江 疏泉洗硯圖 69.7cm×19.7cm 1663

上海博物館藏

以“甲申之變”為標志,明代的知識分子們經歷了一場大變故。在這場變故中,有的在英勇地抵抗,有的自殺殉國;更多的人則是隱退山林,或在佛寺中安身─漸江走的便是后一條路。

在我看來,漸江同時具備兩種身份:一是僧人,一是“遺民”。

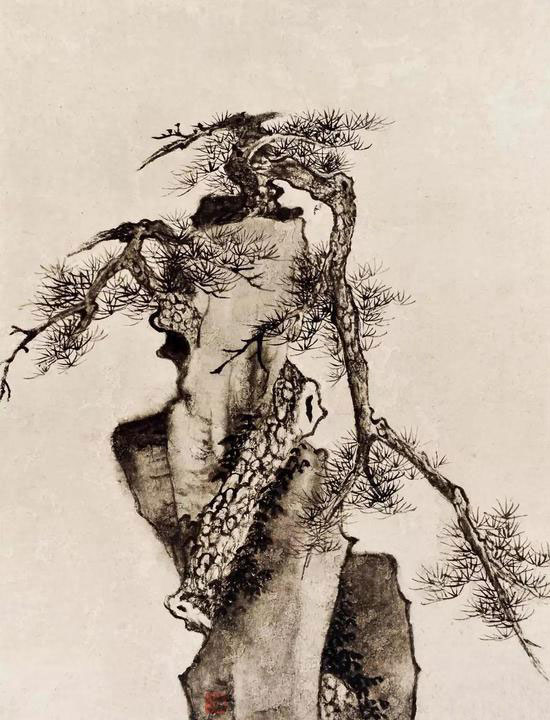

清 漸江 臨水雙松圖 24.3cm×20.7cm 上海博物館藏

在中國文學藝術史上,“遺民”大概是最不可忽視的一個重要組成部分─而“遺民”身上所特有的一種“氣節”,也非尋常文藝學所能理解。

何謂“遺民”?歸莊在《歷代遺民錄序》中說:

“凡懷道抱德不用于世者,皆謂之逸民;而遺民則惟在廢興之際,以為此前朝之所遺也……故遺民之稱,視其一時之去就,而不系乎終身之顯晦,所以與孔子之表逸民、皇甫謐之傳高士,微有不同者。”(《歸莊集》卷三)

清 漸江 黃山圖 47.6cm×145cm 1661

江西省博物館藏

身處變革之際的歸莊所言甚確,“遺民”不同于“逸民”和“高士”,雖然他們有重疊之處,但“遺民”卻是在國家政權發生變動之際,不服務于新朝。

生于一六一〇年的漸江,早年生活正值晚明最為黑暗與動蕩的歲月,雖然他并未做過明朝的官吏,但是在一六四四年清軍入關,接受過儒家經典教育的讀書人如何面對異族統治,卻成為考驗士人的一道人生難題,也是每個人必須交出的一份考卷!

清 漸江 山水冊頁之一 22.6cm×30cm

在這種情況下,中國士人所面對的,無非兩種選擇:合作與不合作─要么承受變節投敵的恥辱,成為新朝的官吏或順民;要么選擇成為“遺民”,即:雖然仍舊生活在新朝之中,但是卻拒絕變革原來的身份與態度以維持對前朝的忠誠。王夫之在《讀通鑒論》卷十八辨“征士”之名實時,就注意到了“遺民”─不妨暫以“遺民”這一名稱代指包括“逸”在內的人的復雜性:

“被征不屈,名為征士,名均也,而實有辨。守君臣之義,遠篡逆之黨,非無當世之心,而潔己以自靖者,管寧、陶潛是也;矯厲亢爽,恥為物下,道非可隱,而自旌其志,嚴光、周黨是也;閑適自安,蕭清自喜,知不足以經世,而怡然委順,林逋、魏野是也。處有余之地,可以優游,全身保名而得其所便,則韋、種放是也。考其行,論其世,察其志,辨其方,則其高下可得而睹矣。”

清 漸江 山水冊頁之二

在辨析名、實的同時,王夫之還順便給“征士”即后來的“遺民”分了類,這大概也給我們研究“遺民”的性格,提供了一個最佳的參考視角。

而像王夫之這樣明清之際的“遺民”的主動選擇與承擔,除了是其存在方式的一種選擇之外,更意味深長地承擔了士的另外一種職責:他們繼承了中國的“士”的傳統,并將自身置身這種傳統之中,并身體力行地實踐著它的活力,雖然這是他們終生無法擺脫的困境和痛苦之源。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號