國畫西方化方面,雖然成效各有參差,但功大于過是毋容置疑的。此相對的,是油畫的“中國化”,油畫傳進中國的時間不長,雖然傳入在明末,但氣候的形成則在二十世紀初。

兩大美術思潮:

油畫改造國畫,國畫改造油畫

哪個好?

在這方面的潮流上,出現了不少先行代表人物,例如徐悲鴻、林風眠、蔣兆和、吳作人、劉海粟等。徐悲鴻、吳作人等就是將西方的古典寫實融匯,林風眠與劉海粟等 則將西方現代形式的融匯過來。特別后來經歷了抗戰、解放戰爭以及新中國成立等,中國畫更加要面對時代,前面要面對艱苦戰爭,后面則需要面對火熱的建設。

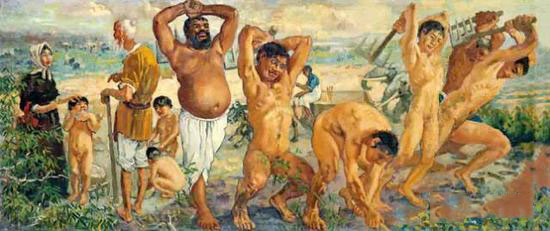

在這個過程中,出現了不少優秀的作品,例如《流民圖》《九方皋》《愚公移山》等,建國后也有《洪荒風雪》、《祖孫四代》等,中國古代對人物畫面對生活方面的 課題尚未有很好的解決。國畫“融西”之后,在中國畫革新,和開拓方面,人物畫成果是最大的。其次是山水畫,例如出現了《萬山紅遍》、《江山如此多嬌》、 《綠色長城》等優秀作品。但在花鳥畫方面,成效卻不算大。

(蔣兆和《阿Q》)

總的來說,中國畫在探索面對生活,面對時代方面,雖然成效各有參差,但功大于過是毋容置疑的。

與此相對的,是油畫的“中國化”,油畫傳進中國的時間不長,雖然傳入在明末,但氣候的形成則在二十世紀初,它與中國畫一樣,面臨著如何面對中國的時代生活, 民眾生活。因此,便出現了油畫中國化的探索潮流。在這方面,也有一大批畫人志士作了很大的努力,包括留學歐洲、留學蘇聯等,都作出了很大的探索,其中很大 的探索就是如何將油畫表達出中國人的精神,風情等。不但有了“油畫中國化”的追求,后來更明確提出“油畫民族化”。例如董希文的《開國大典》是一幅把油畫 民族化問題解決得比較好的作品;孫滋溪的《天安門前》,有一種民族氣派。

(蔣兆和《杜甫》)

又如李天祥的《兒童圖書館》,是非常經典的民族化的作品,整幅畫很 有中國民族風味,但也不失沉實厚重的油畫語言,此畫其實是李天祥留蘇期間的畢業創作。受到了列賓美術學院的充分肯定。成為了當時留蘇畫家中的一幅經典作 品。例如羅工柳的《毛主席在井岡山》,畫面人物用寫實的語言,但后面的遠山則用國畫的皴法表現。

總體而言,二十世紀中國美術幾乎主要呈現出這樣兩個方向,一是國畫的“西進”,一是油畫的“東進”,成為了兩大奇觀,也成為了兩大探 索。都取得了很大成就,也有不少經驗和得失教訓給我們借鑒。二十一世紀之后,“融西”方向更加成熟了,借鑒西方的元素,但堅守中國畫的文化精神是最核心 的。而在油畫的“中國化”上,糾正了把油畫畫成年畫的現象。不能只是表面化追求“民族化”,從而丟掉了油畫本身的藝術語言。

(徐悲鴻的《愚公移山》被吳冠中批判)

在廣度上,新一代的畫家們也走得更加寬廣。除了吸收了西方油畫的寫實風格,還吸收了后現代,非洲藝術,西亞的、南美的繪畫等元素。新一代的“融西”比前輩一代未必會更深,但更寬廣了。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號