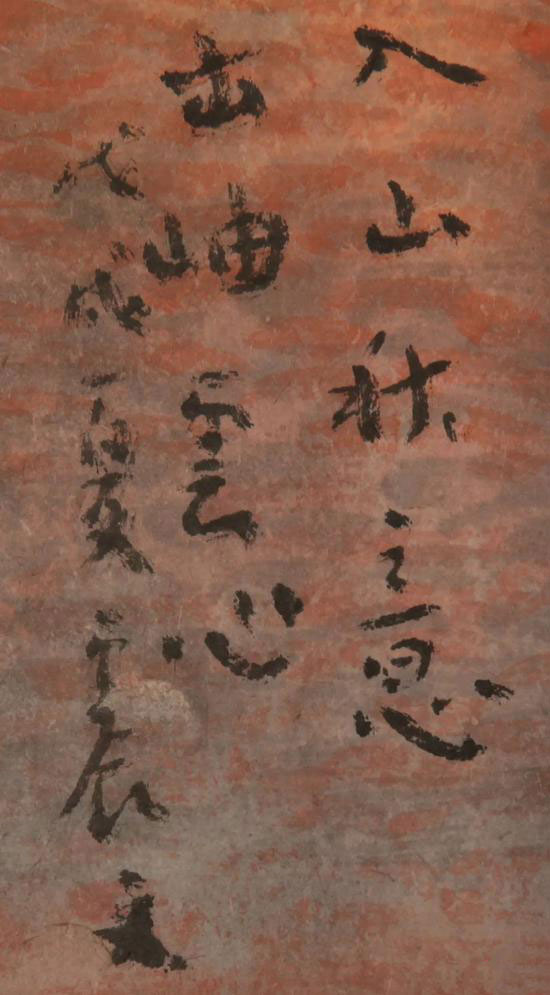

入山秋意,出岫云心 鏡框 96.5×180 cm

喜歡陶淵明的樂震文,骨子里是個愛折騰的畫家,畢竟,不僅有桃花源里的陶淵明,還有“覺今是而昨非”的陶淵明。樂震文說,“當一種固有的形態或樣式被無意中打破時,你會看到由此產生的新的火花,并被其激奮地往新的境地走去”,這種由自我否定和自我破壞中誕生出來的重構與創新,帶給畫家的是亢奮的激情。沒有革故的勇氣,就沒有鼎新的愉悅。

樂震文在這條否定與創新交織的路上走了四十多年,坎坷有之,欣然有之。

在自述性的小文《方寸之間,載欣載奔》里,樂震文簡略敘述里自己的藝術歷程:“中學畢業,至工藝品進出口公司,沒有日夜地追尋古人的足跡,然后又是涉川山蜀水尋求大自然的變化無窮。后又渡東瀛,初識宋人,感懷他們過著宋人般的精致生活,恰逢時機回國執教,以一己的人生態度,歡欣地工作……”這樣的春秋筆法,真真是“云無心以出岫”。

如何“尋求大自然的變化無窮”并移造化于筆端的篳路藍縷,哪是區區10個字可以蔽之。

在樂震文看來,畫家最可怕的就是框死自己,最可貴的是要不擇手段的把打動自己的東西呈現出來。從70年代的屢赴西南,多作江南山水,“得到了一定認可”,到90年代末幾上黃土高原,明悟了賦繪畫以生命,再到近年來的多次太行寫生,樂震文的山水畫,愈發的高遠,愈發的突出對生命的尊重和對造化的敬畏,樂震文用不斷的折騰,打破樊籠,用打動自己的真誠,去呈現打動檢閱者的畫面。

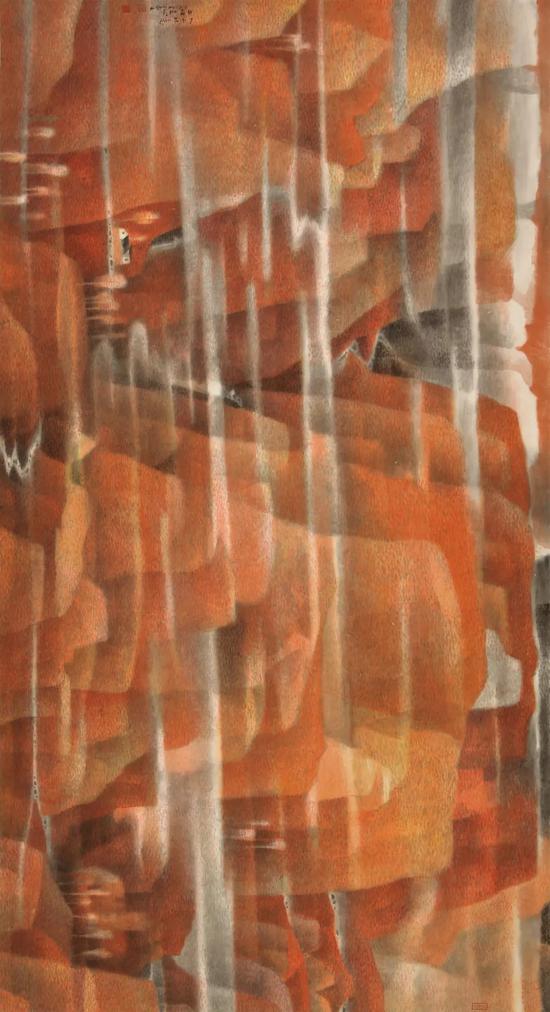

新作《入山秋意,出岫云心》,大幅巨制,入眼明亮磅礴,再審細膩層疊,猝不及防的震撼,潤物無聲的溫暖,脈脈生動。朱砂與藤黃調和出來的通透,以大塊面的霸道,熱情迎接初日升騰的噴薄;一泓飛瀑,九迭而下,緩而悠長,仿如一曲琴音在畫面流淌;而絲絲縷縷縈繞全幅的流云,是蓬勃的朝氣,給沉默著的高山帶去蘇醒的輕喚;最可愛的是山腰澗畔樹前的兩間小屋,黛瓦白墻,明明毫不起眼,卻有喧賓奪主的勇氣,這種勇氣帶來的生氣,才是畫面的點睛所在,是打動人心的那個小。

“對于這樣的創作,除了大形勢外,反而每一個局部以及每一個局部之間的關聯都是費盡心思的。之除了自己結構的通透還得時時順應大形勢,而不能脫離這樣的形式,只有服從于大形勢才會有趣,否則一定是突兀的。”對于本圖的創作,樂震文在筆記中這樣寫道。

要不“突兀”,其實極難。畫家容易有框架,欣賞者又何嘗不是如此?傳統的中國山水畫,往往會將人帶入細審線條而忽視整體的桎梏里,如何不突兀地引導解決這種審美局限,對于畫家的要求極高,很多畫家也在各方面進行了探索實踐。現在看來,樂震文“折騰”出來的平面化的橫向點畫,是非常成功地化解了這個問題。這樣的創作,全圖似乎只見點點而不見線條,但從構圖到落筆成圖,所需時間精力,往往是傳統山水畫的十倍以上,但樂震文樂此不疲,“中國畫傳承的是精神,不能用固有的思維去思考中國畫,不能用固有的技法去恒定中國畫”,真是“折騰”。

樂震文的“折騰”,遠不止此。

從執掌上海書畫院,到兼管上海徐悲鴻藝術學院,到一起創辦上海覺群書畫院,樂震文帶著同好們主動走出去,積極促進上海書畫家與外埠畫家的相互交流與促進,為更好的展示上海新時代的丹青面貌可勁折騰。正如他在《載欣載奔》中所說:“我被調到上海書畫院工作,這6年時間,我傾盡了身心,也得到了社會各界的關注和關心,即以歡欣之心,喚同路之人,行將退舍,又被激受邀,兼管徐悲鴻藝術學院,即也盡心盡力。”

原圖

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號