詩言志,畫亦然。繪畫是畫家性情意志的心靈抒發,是通過筆墨色彩與世界的“對話”,是美的化用與視覺的傳達。在畫家紀遠英的筆下,我們感受到的是他對于大寫意潑墨畫的情有獨鐘與精采。

畫家紀遠英

紀遠英(子英),北京市人,出生于遼寧長海,國家一級美術師。現任民革北京中山書畫社副社長,文化部中國山水畫創作院研究員,民革中央畫院常務理事,中國美協北京會員,北京輔仁大學美術研究會理事,中國華夏萬里行書畫家協會副會長,北京綠風畫院院長。

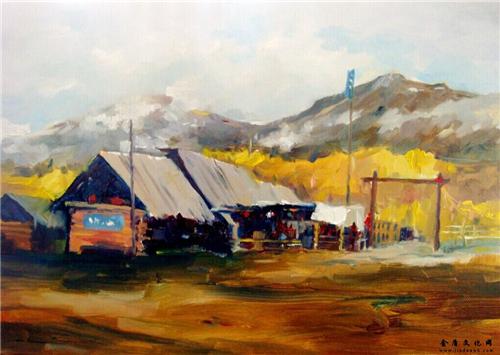

堂號大潑墨——即紀遠英大潑墨藝術空間。師從著名大寫意畫家盧光照、石齊先生,是齊白石的再傳弟子。紀先生在油畫方面也頗有建樹,師從俄羅斯列賓美術學院著名油畫大家馬運洪先生。此外,還深得藝術大師華君武、黃永玉先生的精心指教。他的繪畫風格從小寫意轉向了大寫意潑墨,用筆簡約灑脫、清新明快,受到了諸多藝術前輩的嘉許與肯定,在藝術界享有盛譽。

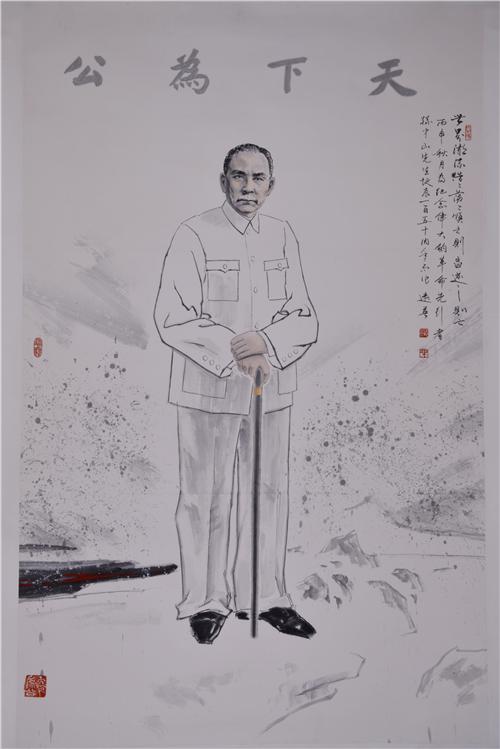

天下為公 紀念孫中山先生誕辰150周年美術作品展

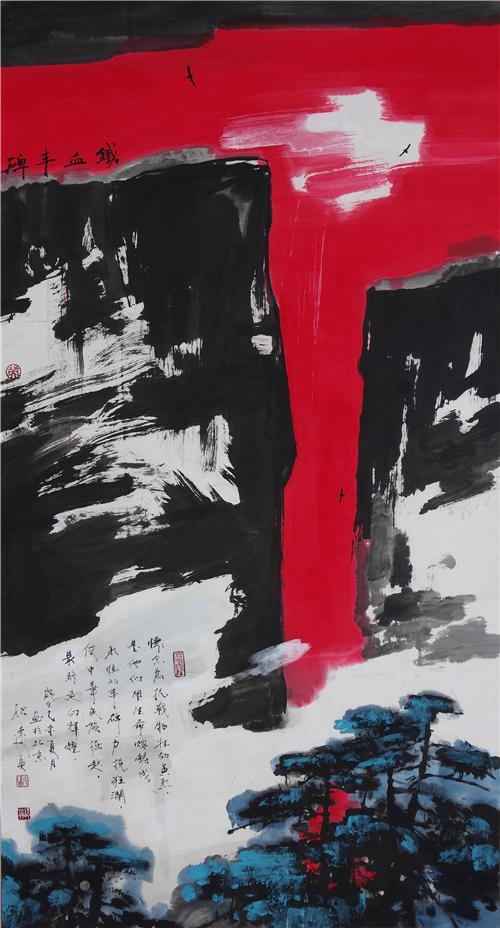

鐵血頌歌 2015年“中流砥柱”紀念中國人民抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利70周年作品展

心界 2014年“兩岸一家,共圓中國夢”第一屆海峽兩岸文化藝術交流展

國色天香 2016年各民主黨派聯合舉辦的紀念孫中山先生誕辰150周年書畫作品展

鐵血頌歌 2015年“民族魂”紀念中國人民抗日戰爭暨反法西斯戰爭勝利70周年作品展

紀遠英自幼酷愛繪畫藝術,涉獵廣泛,先后研習了素描、速寫、油畫、工筆畫、小寫意、大寫意潑墨等多種繪畫形式,為之后的藝術創作生涯奠定了豐富且堅實的基礎。此時的紀遠英與同時代從事繪畫創作的年輕畫家們相比,似乎更清楚自己追求的方向,形成了自己獨樹一幟的創作風格,專注于中國畫的傳統筆墨語言與寫意精神的高度融合,這是他所追求的繪畫真諦所在。其作品意境高遠、空靈,觀其作品能體會到“天人合一”、“道法自然”的境界。

紀遠英先生17-24歲習作(一):無題

紀遠英17-24歲習作(二):山腳下

紀遠英17-24歲習作(三):清音

1989年為亞運會捐贈《八十七神仙卷》、《伯牙鼓琴圖》等(臨摹)作品,被選編入由著名書法大師啟功先生題寫《北京第十一屆亞洲運動會書畫藝術紀念冊》,其藝術簡歷入編《中國當代藝術家名人大辭典》,當年紀先生是作品被選中的畫家中最年輕的一位。

此后的幾年里,紀遠英多次參加國內外知名畫展發表作品,并獲得了諸多獎項,部分作品曾被國家領導人和外國友人收藏。1997年,紀遠英在北京舉辦個人畫展。

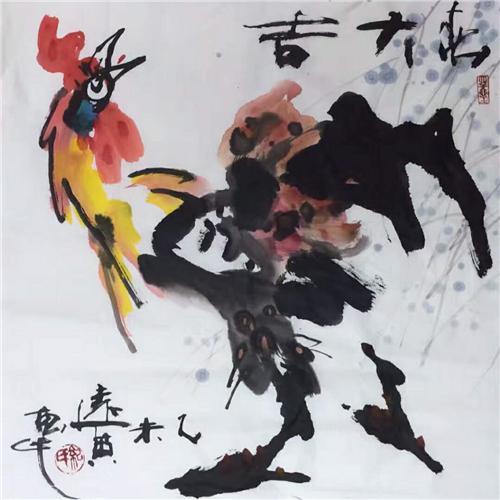

紀遠英作品(一)

紀遠英作品(二)

紀遠英作品(三)

紀遠英作品(四)

紀遠英作品(五)

寫意畫雖然有逸筆草草不求形似的精神寄托其中,但在紀遠英看來,這樣的藝術樣式不足以傳達出他個人對藝術繪畫的情懷與憧憬。于是,他開始變得“不安本分”,在范寬、八大山人、石濤、吳昌碩、虛谷、黃賓虹等中國歷代藝術大師的深刻影響下,創造性地突破了三維時空和立體成像的藝術規范,更為恣肆奔放、且具有抽象意味的大潑墨,藉以揭示天地之大美,萬象之律動和亙古之情思。

藝術大師華君武先生在看了紀遠英的大潑墨作品之后贊不絕口,寄予了高度認可和厚望。華老認為大潑墨風格非常適合遠英的性格和藝術氣質,在這個方向上發展一定大有所為。

大潑墨既是中國畫的一種風格與技法,同時也是基于畫家個人的氣質稟賦而確立的一種特有文化品格和精神境界。紀遠英將"大"視為無極;"潑",就是運動形式和生命的永恒狀態;"墨",則是大千世界之幻化。

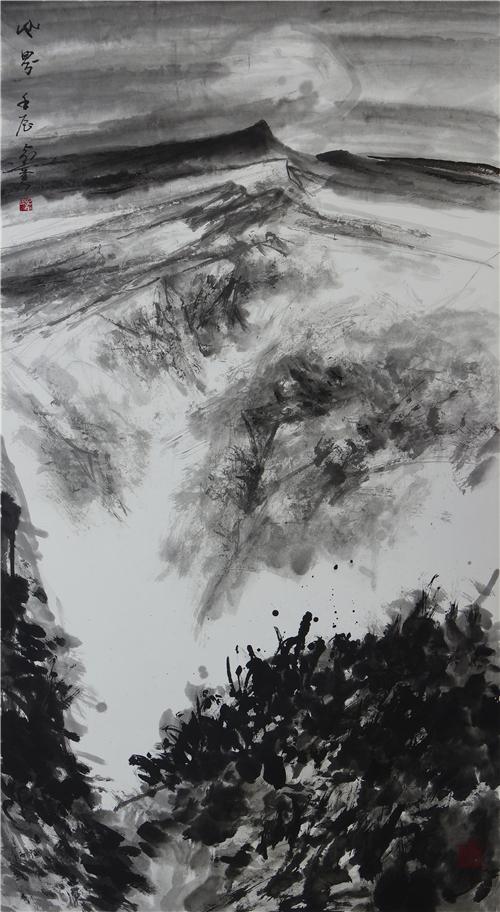

一張無生命的白紙,一旦潑墨其上就有了生氣、生機與生命,就有時空與秩序。《心界》、《天地之約》系列作品就是這樣揮寫出來的。這些作品由于顛覆了人們已有的欣賞習慣,但對畫家來講,卻體現著對傳統精神的深入思考,對藝術真諦的執著解讀。

紀遠英代表作品 心界系列

墨色、線條、冷暖、塊面、空間,構成不同韻律交織的和諧交響曲,創造了紀遠英先生大潑墨作品奇美的意境,然而這韻律又都統攝在結構布局之下。古人作畫,強調胸有成竹,意在筆先。先生的作品《心界》就有著讓人嘆為觀止的境界。

它是純真、質樸、天然之大美,追求生命的本質之美,追求一種與天地同和的境界,并在這個過程中,錘煉出與眾不同的個性化的視覺語言。觀其畫使人的心靈神游于天地之間,聆聽天籟之音,品味大象之美,此意境令人神往。

殊為難得的是,大潑墨的特殊技法與表現,決定了紀遠英先生的每幅作品都具有原創性、唯一性和不可復制性。在先生的筆下,作品中的結實與松靈、壯美與柔美、意象與抽象,在墨彩雙潑、抒情達義中都得到充分的體現和演繹。先生的畫作整體氣象恢宏、空靈神秘,使“似與不似之間”的抽象成分幾近發揮到極致,因此更耐人久久尋味。

“藝術讓我忘卻了痛苦與寂寞,盡情地逍遙于純然、浪漫、詩意、自由的精神世界。”

“我無法抗拒美的誘惑,從而成了藝術上的忠實‘賭徒。”

先生有感而發,將以上這兩句藝術感言作為他的人生寫照與畢生追求。

中央美院著名美術評論家杜哲森教授曾這樣評論過紀遠英先生:遠英是當今畫壇上難得的、具有創造性的畫家。

最后,我們就以杜哲森教授為紀遠英先生創作的七言二首作為結尾,與諸位書畫愛好者共勉。

為嫌描摹拘性情,直將彩墨潑畫屏,

未動筆前已意遠,既揮毫后更神凝;

看似無規實有矩,緣于自信故從容,

剷平溝坎知多少,始能水到而渠成。

一山放過一山橫,治藝真個屬征程,

不陷絕境焉知險,未凌極頂敢夸能;

為有烏云遮日暗,故得山花照眼明,

多少風光看不盡,全在迂回一路中。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號