在民國初期的京津畫壇,最具影響力的當屬金城用日本庚款發起組織的中國畫學研究會(此前桑浦公眾號金城荷風成扇一文已經述及),該畫會持續二十余年,可以說是民國期間北京、甚至北方地區規模最大、持續時間最久的藝術社團,其影響力自不待言。當然有發起之功的并非金城一人,當時創立者共二十多人,其中除了后來任名譽會長周肇祥、會長金城之外,還要特別提到的殊勛同鑄者,就是槐堂陳師曾。

陳師曾 1876 --1923

陳師曾(1876-1923),又名衡恪,號朽道人、槐堂,江西義寧人,其祖湖南巡撫陳寶箴,其父詩人陳三立,其弟文史大家陳寅恪,文史學界習稱“陳門四杰”。陳師曾善詩文、書法,尤長于繪畫、篆刻。五四時期,他高標文人畫的大纛,結社布展,譯文撰述,其對傳統文人畫價值的闡釋與維護,開一代之風氣。他在畫會中擔任教習和評議,對傳統繪畫研究、教學、相互觀摩、組織中日繪畫聯合展覽等。同列評議職位的,還有胡佩衡、溥雪齋、溥心畬、張大千、黃賓虹、蕭俊賢等人。我們更熟知的他的影響無疑是將吳昌碩的大寫意繪畫風格引介入北方,并且只眼獨具,發現并揄揚了齊白石這一不世出的畫壇巨匠。

繪畫一門陳師曾擅花鳥、山水,尤其是歸國在滬上逗留時,對吳昌碩嘆服不已,遂入缶翁門墻,將自己原先清秀雅致的小寫意畫風,一轉而為融合金石畫風于一體的風神俊逸的大寫意,并在回到北方后大力推介。不過以陳師曾之能,絕不會亦步亦趨,俞劍華曾對吳、陳師徒兩人的筆墨不同有過精彩的分析比較:陳師曾在日本學過博物學,對各色花卉的形態結構有過較為仔細的研究,是用筆墨來表現形態,而不是用形態來俯就筆墨,其構圖變化多端,不像吳氏較為程式化,陳畫縱橫而不霸悍,挺拔而不枯槁,古樸而不粗野,秀逸而不纖巧。

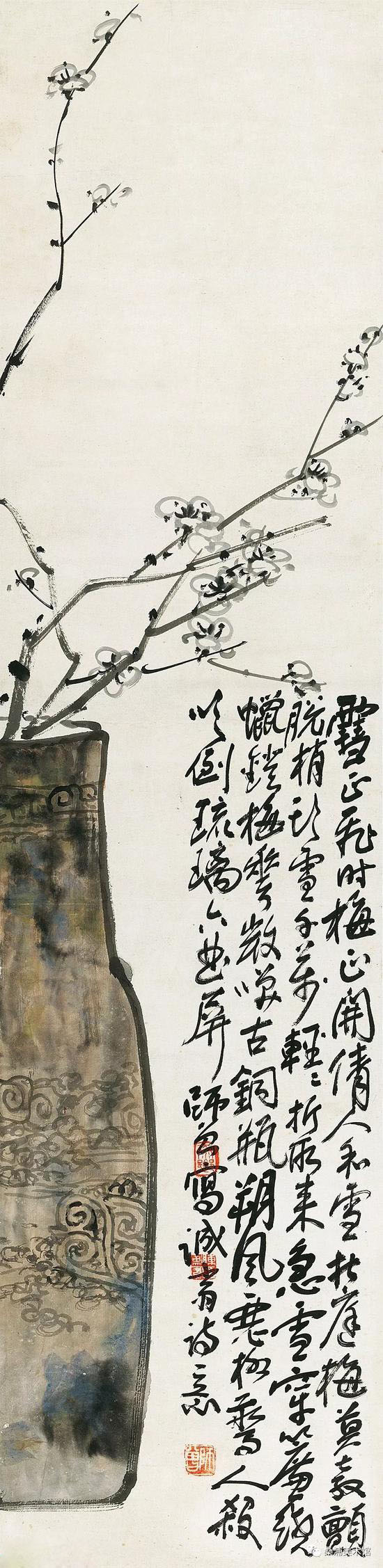

陳師曾《銅瓶雪梅圖》立軸 設色紙本 137x33.5cm 桑浦美術館藏

題識:雪正飛時梅正開,倩人和雪折庭梅。莫教顫脫梢頭雪,千萬輕輕折取來。急雪穿簾繞蠟燈,梅花?笑古銅瓶。朔風惡極驚人殺,吹倒琉璃六曲屏。師曾寫誠齋詩意。

鈐印:泰鄉、陳衡恪印、師曾

館藏陳師曾繪《銅瓶雪梅圖》一軸,題云:“雪正飛時梅正開,倩人和雪折庭梅。莫教顫脫梢頭雪,千萬輕輕折取來。急雪穿簾繞蠟燈,梅花微笑古銅瓶。朔風惡極驚人殺,吹倒琉璃六曲屏。師曾寫誠齋詩意。”本幅寫楊萬里詩意,應對著“梅花微笑古銅瓶”一句,占據畫面視覺中心的大銅瓶紋路虬曲,銹彩斑斕,充滿古意;陳氏的長題也集中在右下,重心在下而畫面上半大幅留白,構圖險中求奇,讓瓶中三兩枝旁逸斜出,線條清簡的白梅愈加秀挺輕盈,意趣盎然。

陳師曾自號朽木、朽道人、槐堂朽者等等,這是出自《荀子》中的名句:“鍥而舍之,朽木不折;鍥而不舍,金石可鏤。”所以雖然是號“朽”,但側重點則是在“不折”上面。有趣的是后半句也對的上號——陳師曾亦擅治印,得吳氏鈍刀入石之妙,出奇造意,拙中見巧儼然倉碩家風,故取齋名為“染倉室”,姚華稱師曾為近代印人之最博者。他曾刻“五石堂”一印,“五石”對應著石田沈周、石天沈灝、石虎藍瑛、石濤原濟、石溪髡殘,這也可窺見他學畫的旨趣。

客觀的說,在近現代畫壇上陳師曾畫藝難躋身一流,但其諸多事跡開風氣之先,其影響也不能等閑視之。如當年他所作的《北京風俗人物畫》,用速寫與漫畫的形式,描繪當時北京的市井生活,手法新奇,前所未有,連豐子愷先生也認為“中國漫畫”的真正開創者應為陳師曾,此事網上轉述多矣。但他畫過的另一幅性質類同的畫作私下以為更有趣味:1918年秋,李叔同在杭州出家為僧前把自己收藏的十多件民間藝術品轉贈給陳師曾留作紀念,次年陳將這些泥馬、竹龍、廣東泥鴨、無錫大阿福、布老虎、日本的泥偶人和維納斯石膏像等畫成一幅“息齋玩具圖”賞玩。可惜后來畫與玩具都毀于抄家中。

陳師曾四十多歲在北大等高校講授的《中國繪畫史》,授課講義在他去世后刊印出版,該書貫穿著美術史新史學的體例和精神,同時也成為中國繪畫史研究上的一本開山之作,以后的同類著作皆以他為藍本,而欲在材料或見識上勝出它的卻極少。

在陳師曾四十八歲的藝術創作黃金之際,因繼母俞夫人病故,自京奔喪至金陵,勞累哀悴,得了傷寒,竟一病不起,缶翁為此哀慟不已。陳師曾捐館是在1923年9月,而在該月初日本關東發生罕見的大地震,死傷慘重,所以梁啟超才有這句嘆惋之辭:“師曾之死,其影響于中國藝術界者,殆甚于日本之大地震。”

關于作者

蔡梓源,1976年5月13日生,1998年畢業于上海應用技術大學(原上海輕工業高等專科學校),廣東潮州人,現客居上海,中國民盟盟員,上海市美術家協會會員,上海市收藏鑒賞家協會會員,桑浦美術館創始人,榮寶齋(上海)拍賣藝術顧問。

自幼喜繪事習丹青,接受過專業系統地國畫和西畫理論實踐學習,深受海派書畫藝術熏陶。二十余年來潛心中國傳統書畫的鑒賞與探索,尤其側重于對近現代海派藝術作品的賞鑒和梳理,其中對現代海派藝術大師程十發先生的繪畫藝術理論研究達到一定的深度。

在收藏與精研的同時,致力于近現代及當代海上畫壇藝術家的推廣介紹,近年來在上海及外省舉辦過多次海派畫家作品主題展覽。曾在《新民晚報》、《聯合時報》、《勞動報》、《上海美術》、《新民周刊》、《申·雜志》等報刊雜志上發表多篇藝術評論、國畫作品賞析、藝術家推介等專題文章。所撰藝術文論數十篇結集出版為《夢里不知身是客》和《大時代·民國法書清賞》。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號