有關水墨畫的定義是這樣寫的:“由水和墨經過調配水和墨的濃度所畫出的畫,是繪畫的一種形式,更多時候,水墨畫被視為中國傳統繪畫,也就是國畫的代表。也稱國畫,中國畫。”然而,對于李學斌的水墨人體,似乎難以用既定的概念來概括其藝術特征。

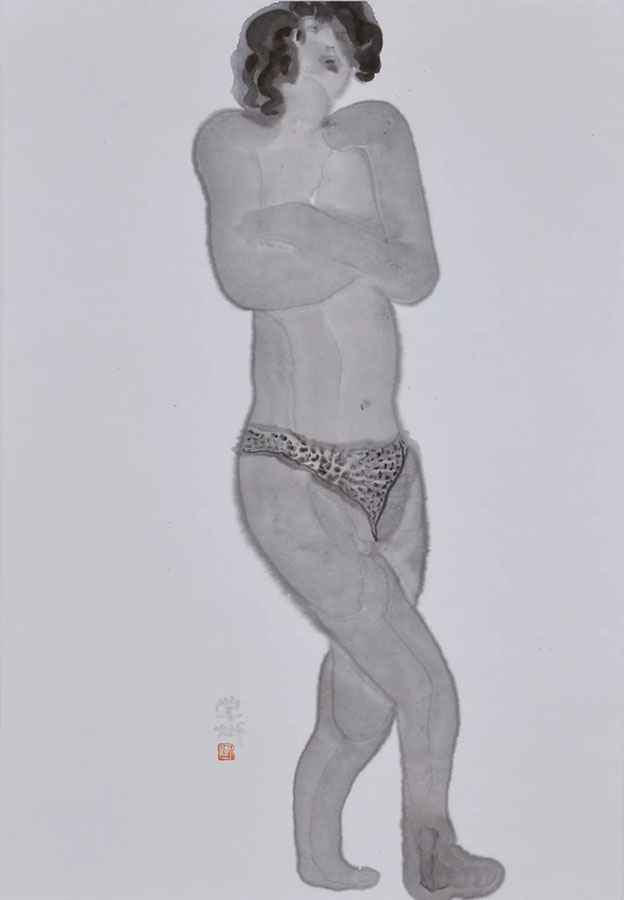

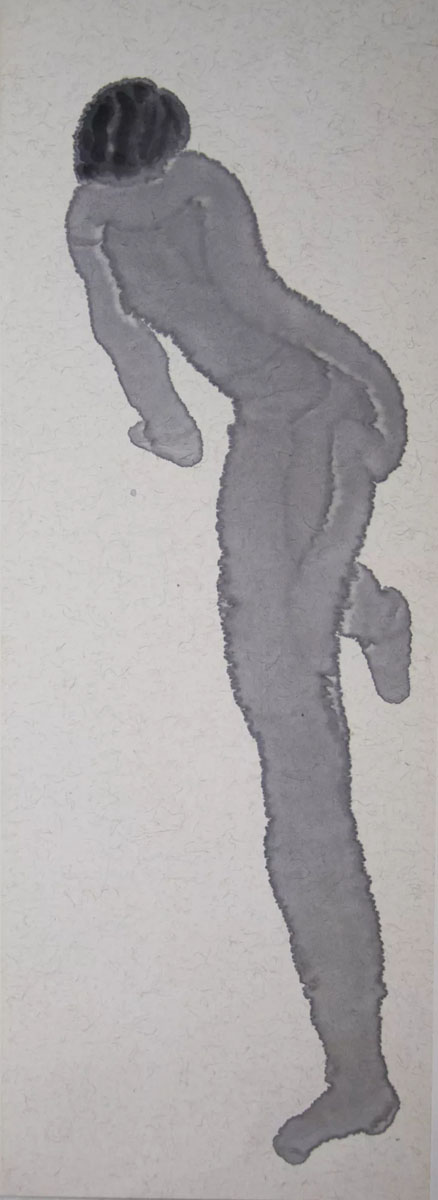

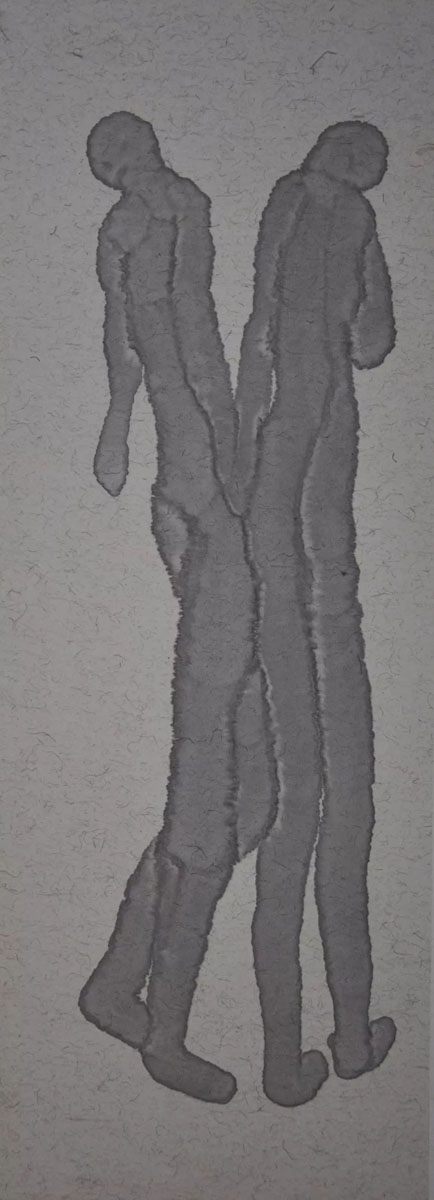

李學斌-《浮生物語系列》十五

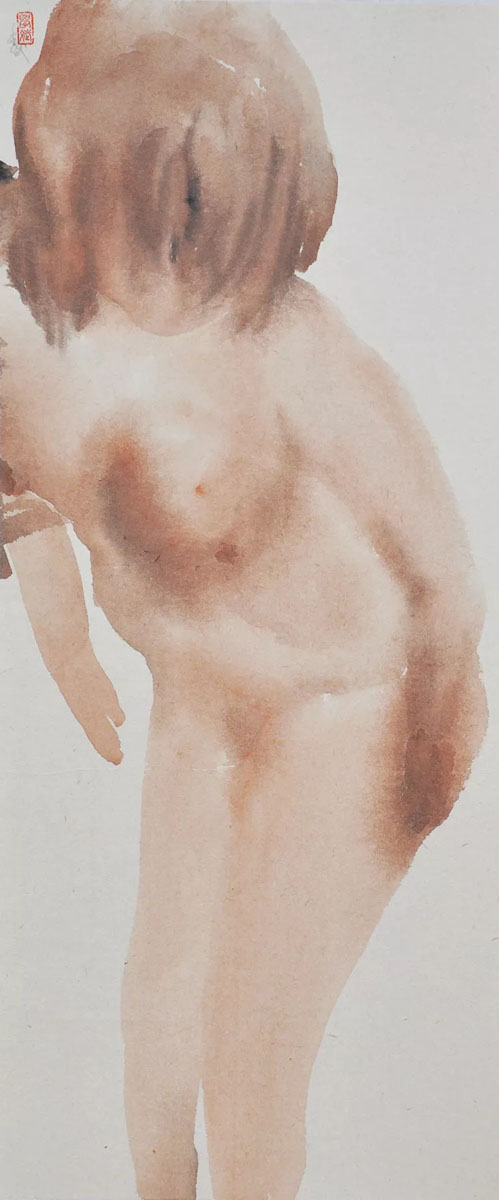

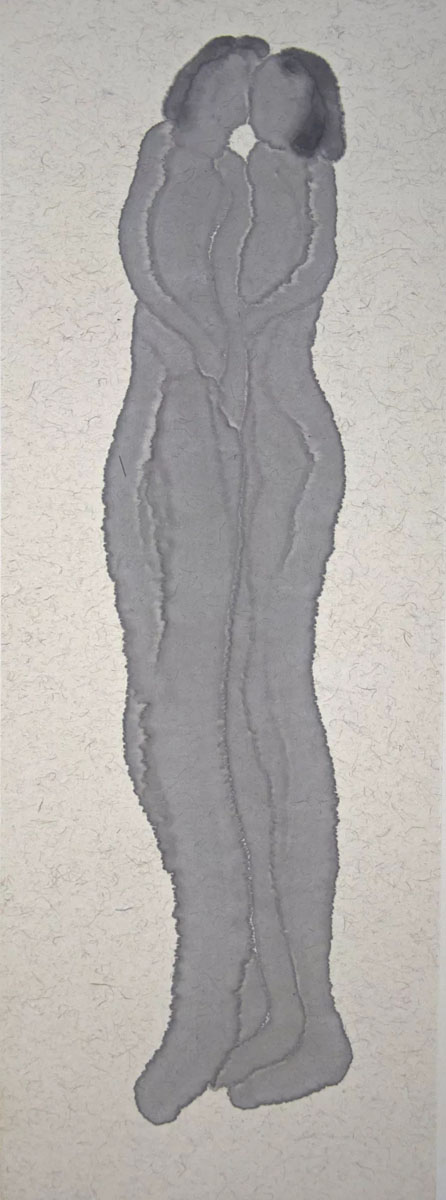

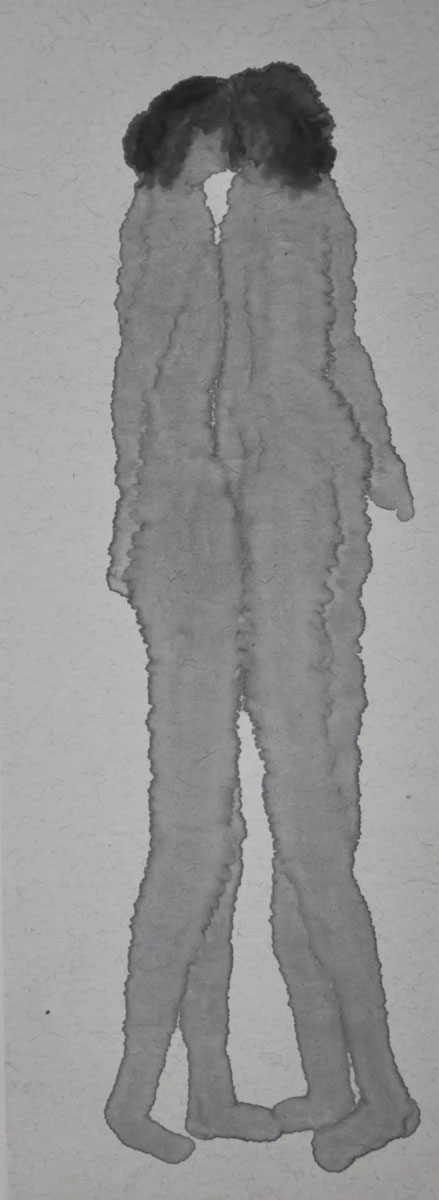

李學斌-《浮生物語系列》三三

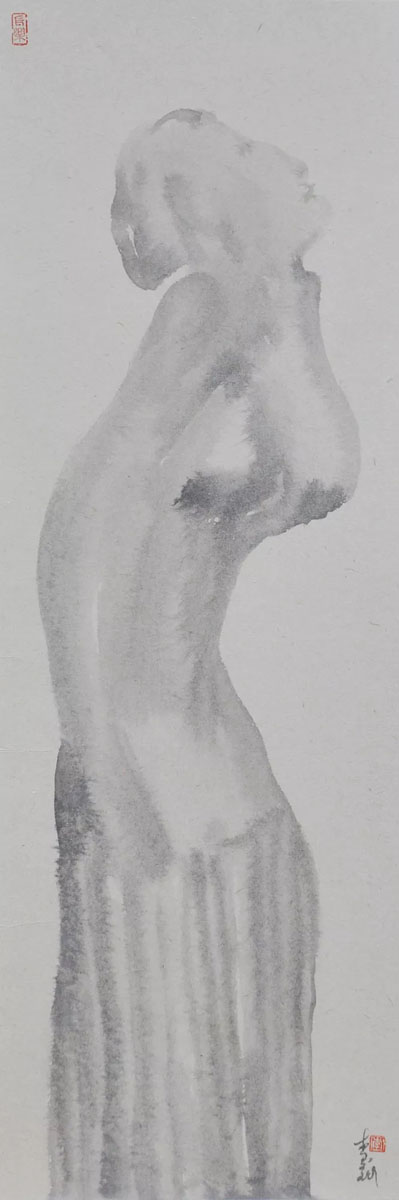

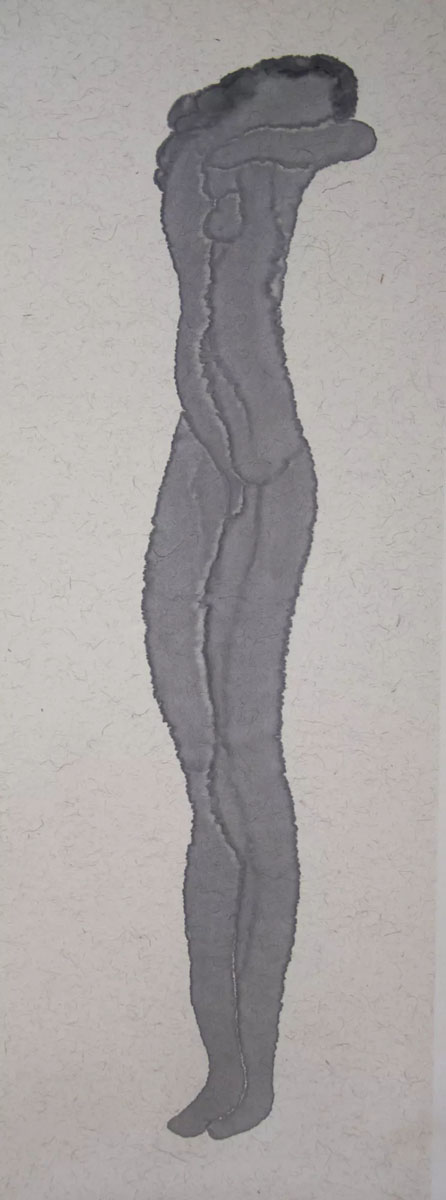

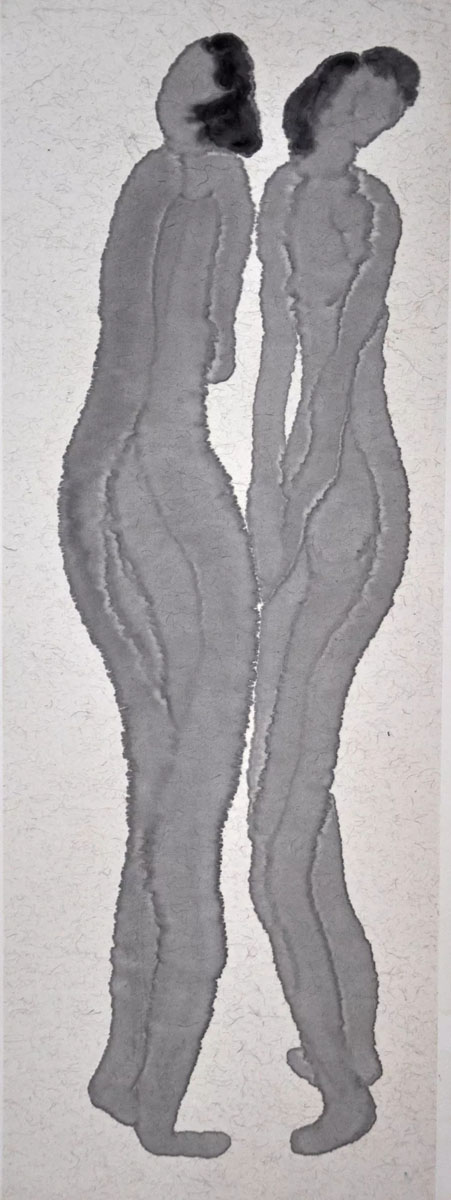

一般而言,水墨畫追求的是水與墨在紙面上的那種隨性的揮灑,往往使得水墨渲染達到一種恣縱的筆墨意韻,所謂“墨韻”。但李學斌的水墨,卻非常注意控制物象的外輪廓,其水墨人體所呈現出的對形的控制,凸顯出了他的“形體意識”。這種意識來源于李學斌的學院背景。但是,有意義的是,他將這種“形體意識”融匯于中國水墨的意趣之中。從其筆意中可以看出,當運筆到人體結構的轉折之處,此刻,水墨的流動幾乎停止了滲潤,其“留白”之處,恰好到達輪廓的邊緣,似乎是一股光線透過物體的縫隙穿透過來,形成了一種逆光轉折的視覺效果。也恰到好處地表現出物體明暗交界線之結構關系。人體形象也在水墨的流滲中構成了富有抽象意味的意象。

人體藝術,源于西方。是西方所關注和表現的題材,其表現方式大多是以寫實性雕塑或繪畫為主。民國之初,這一藝術方式也逐漸為中國藝術家所接受。幾經波折,發展到今天已呈現出多元的狀態。在當代中國形態各異的人體藝術中,呈現出以寫實性油畫、雕塑以及中國畫之工筆、寫意等多種表現方式。

李學斌的水墨人體視角獨特,方法獨具。蘊含著他對人體解剖結構、水墨性質的諳熟。我們可以從其視覺形式中體會到,在筆墨的渲染過程中,李學斌于人體肌肉結構之變化處,墨色輕滯,量感頓顯;墨色輕潤,光影暗潛;墨色稍停,意趣自然;墨色對撞,形體夢幻。這種將水墨的墨韻潛伏于結構中的“水墨人體”,形式雖自然隨性,但卻處處留心,筆筆在意;造型雖幻化多變,但卻控制得體,收放有度。因之,呈現出一種詩性般的悠遠。

李學斌-《浮生物語系列》二一

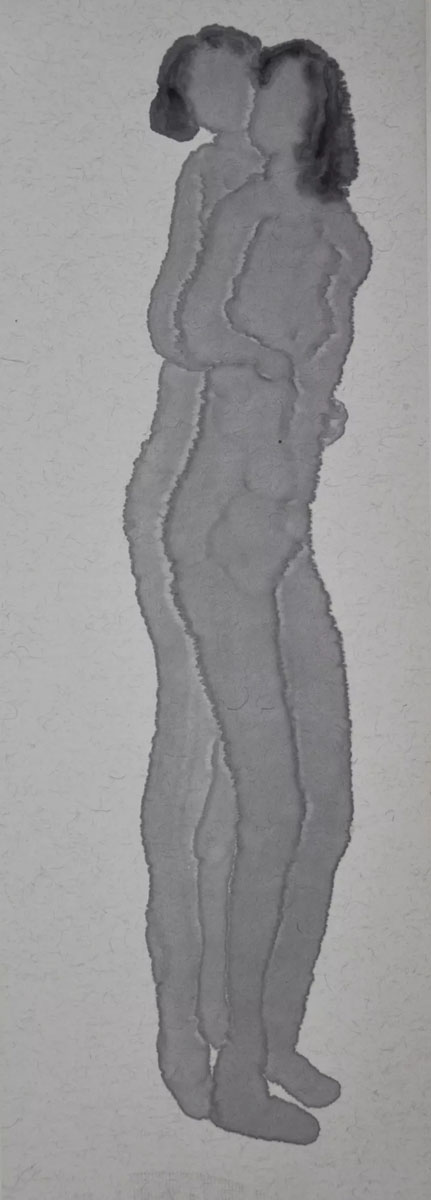

李學斌-《浮生物語系列》二二

李學斌-《浮生物語系列》三五

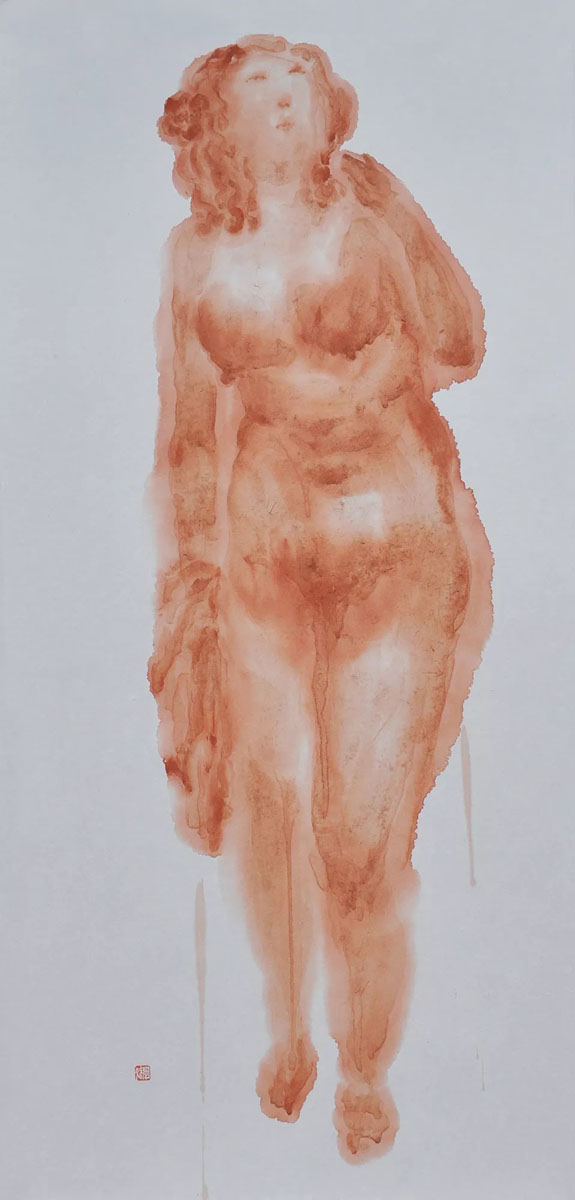

李學斌-《水墨人體系列》一

若從技術層面來看,李學斌這種富有意味的視覺方式,取決于對水與墨之間比例和水分大小的把握;取決于對筆的運行速度的控制;更取決于對水分運行時間的預設。但如果從其藝術觀的角度而言,則取決于李學斌的藝術態度。他認為:“中西藝術雖然是兩個不同的體系,其關注的題材、表現方式雖然不同,但藝術要表達藝術家的情感卻是一致的。”

李學斌曾留學于世界著名的美術學院——俄羅斯列賓美院。是一位受過系統、嚴格造型藝術訓練的雕塑家,長期從事雕塑創作與教學工作。他不僅把西方造型藝術的嚴謹態度用于藝術創作,同時也在思索如何將之與中國的藝術方式與文化觀融匯一體。這種避其用,取其思的藝術態度,使得他的雕塑藝術等充滿一種文化韻致。而其水墨人體,是他“業余”時間,用以思考中西表現方式與當代藝術認識的一種嘗試和思考。

對于當代藝術的探索可以是多種多樣的,但李學斌卻偏偏選擇了“水墨”。他之所以能夠以中國的水墨方式,來表現人體,還得從他的人體素描談起。我們常常將人體寫生當作一種技術訓練,這是對人體藝術的淺層認識,對此,李學斌認為:“人體素描寫生不僅僅是一種理解解剖結構、掌握造型能力的必要手段,同時還是一種對藝術修養的培養。優秀的人體素描,本身就是一件藝術作品。”也就是說,我們應當將人體寫生的過程,視作訓練造型能力和培養藝術修養的過程,而不僅僅當作訓練造型能力的手段,這一點在李學斌的人體素描有充分的體現。他的人體素描,有的強調線面結合的那種輕松,有的注重體面關系的那種嚴謹;有的則以概括的手法,著力表現人體的體量感和空間深度。李學斌的人體素描,帶有一定主觀性的取舍,但他的主觀取舍是建立在對于物象的理解之基礎上,因此,他回避了面面俱到的機械拷貝,以一種主觀能動性的藝術視角,刻畫出不同光線下、不同背景中人體所呈現出的視覺形態和審美意味。可以說,人體藝術成為他表達藝術情感的一種方式。這絕非是僅僅把解剖畫準的技術訓練,而是可以獨立成科的一門藝術。

據此,我們找到了李學斌水墨人體的學術支撐點,找到了他由西方學統認知物象的方法,潛移默化在東方美學意韻中的路徑。因此,其水墨所呈現出的藝術形態,則顯現出一去客觀反映論式的再現模式,表達出的是自我感知和對藝術觀點的思考。由此,也引發出有我們對有關中西藝術觀、當代藝術問題等方面的思考。筆者曾在一篇文論中指出:當下藝術創作中的思維誤區大致有這樣幾點傾向——把哲學當藝術,把寫實當技術,把傳統當保守,把西方當標準。當代藝術過多地使自己的藝術情感轉移到哲學問題上、轉移到觀念中,做起了哲學家的事。這雖然是當代藝術的一種意識,但實際上是有問題的。美國的露西﹒利帕德在《六年》一書中指出:“我稱之為觀念的藝術正處在最嚴格和激進的極端之中,因為它們是基于對藝術本質的探究。因此,這不僅僅是構建藝術論點的活動,還是對‘藝術’這個概念所有方面的所有含義的一種鍛煉和思考。”從這段話中,可以看出觀念藝術要有很高的眼界和洞察藝術本質的能力。同時也說明在藝術上反傳統和利用傳統都存在著一定困難。所以,若想把中西文化運用到當代,變化成具有當代性的中國文化,不是一件簡單的事。因此,我們應該討論的是怎樣深入了解西方藝術的歷史性選擇和東方藝術的精神實質,運用相適應的材料、樣式、手法將新的藝術觀介入其間,形成創新。對外來文化只取其“用”,而避其“思”;對傳統文化只看“表”而忽略其“本”,這種做法是難以建立起自己的方法論的。

因之,當我們以這種態度再度審視李學斌的人體水墨時,就會領悟到他的這種“文墨之氣”是對問題思索的結果。這種文墨之氣始終貫穿在他的素描、水墨、雕塑和公共藝術之中。這些藝術方式,構成了李學斌的一種學理和系統。這是一個將東西方藝術觀和表現手法潛移之間默化而成的價值取向,是對藝術形象的把握與理性思考的統一,是情感體驗與邏輯認知的統一。

對藝術方式的突破,往往是形式突破,這是遵循與逆反之間相互對撞的結果,也是藝術家審美活動與意識形態之間關系的反映。李學斌的水墨人體有一種特殊的視覺切點,呈現出既有濃郁中國文化情結,且又帶有光影塑造的“后水墨人體”之意味。表現出自我意志與客觀事物之間碰撞所產生的情感體驗。這是藝術家理念的感性顯現,是值得總結和思考的一種藝術經驗。

壹 作品欣賞

李學斌-《浮生物語系列》十

李學斌-《浮生物語系列》二三

李學斌-《浮生物語系列》二四

李學斌-《浮生物語系列》二五

李學斌-《浮生物語系列》二六

李學斌-《浮生物語系列》二七

李學斌-《浮生物語系列》二八

李學斌-《浮生物語系列》二九

李學斌-《浮生物語系列》三十

李學斌-《浮生物語系列》三一

李學斌-《浮生物語系列》三二

李學斌-《水墨人體系列》三

貳 作者簡介

李學斌,山東省日照市人。合肥工業大學建筑與藝術學院黨委書記、教授、碩士生導師。中國美術家協會會員。中國雕塑學會理事。歐美同學會、留俄(蘇)美術院校校友會會員。1993年畢業于景德鎮陶瓷學院雕塑專業,獲文學學士學位。1999年結業于中央美術學院雕塑系研究生課程班。2003年,獲教育部留學基金委獎學金赴俄羅斯留學,攻讀雕塑系碩士學位。2006年7月,獲雕塑系碩士學位。留學期間,被俄羅斯國立師范大學收藏素描、速寫多幅,于列賓美術學院進修。在個人作品展的開幕式上,俄羅斯國家電視臺專程采訪。俄羅斯國家博物館網站、圣彼得堡美術家協會網站登陸了作品及藝術介紹。

收藏拍賣及榮譽:

作品被中國美術家協會、中國雕塑學會、中國體育博物館、香港季豐軒畫廊、上海雕塑中心、中國嘉德拍賣會、西泠印社機構收藏拍賣;

獲2014年度中國中青年美術家海外研修項目;

獲2016年國家藝術基金美術創作個人資助項目;

個展:

2006年5月 2006李學斌個人作品展(圣彼得堡美術家協會);

……

2015年5月 俄羅斯后現實主義展(圣彼得堡美術家協會);

2015年10月 城市之光——上海城市當代雕塑與裝置藝術邀請展(上海);

2015年11月 大道之行——景德鎮校友雕塑作品邀請展(景德鎮陶瓷學院);

2016年8月 時尚潮后文墨風—李學斌藝術作品展 (上海梧桐美術館);

2016年9月 互繪·相知——中外美術作品展(北京炎黃藝術館);

2016年10月 威尼斯國際建筑雙年展中國高等院校建筑學科師生優秀美術作品文獻展 (威尼斯);

2017年9月 能量轉化—中國雕塑學會成立二十五周年繪畫書法攝影作品展(第五屆中國長春世界雕塑大會專題展);

2017年9月 東方之源——2017首屆研究員美術作品展(北京、宋莊)……

出版宣傳:

2014年度中國中青年美術家海外研修項目成果《結構的永恒——俄羅斯造型藝術解剖學與素描研究》發表在《結構美術的國際視野》及《中國雕塑》。文章作品被多次發表于《美術》《江蘇畫刊》《美術觀察》《美術界》《雕塑》《中國藝術報》《中國文化報》等刊物。雕塑作品“無欲.無求”被《中國對外大型文獻畫冊》收錄。

安徽衛視《天下安徽人》欄目第622期播出:《李學斌的雕塑藝術》……

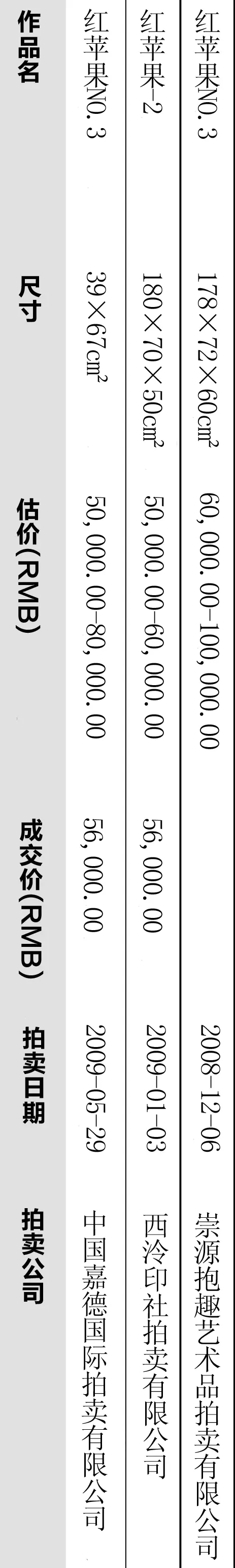

叁 拍賣行情

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號