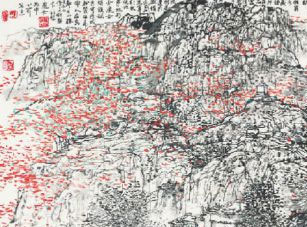

西藏寫生——帕崩卡遠眺(設色紙本) 2016年 李小可

“1988年8月我和攝影家鄭云峰的黃河源之行,使我與藏地結下了不解之緣,至今已整整三十年。這塊神圣的大地和人,使我觸摸到生命最本源的狀態和那不滅的靈魂;感悟到真切、敬畏、感恩的美好和自然的圣潔、瑰麗、博大與蒼茫的震撼……藏地為我的生命注入了特殊的情感。 ”畫家李小可感嘆。

近日, “藏跡——李小可寫生之路”展覽在李可染藝術基金會美術館舉辦。展覽展出了李小可在近30年內, 34次進入藏族聚居區體驗、采風所創作的百余幅作品,類型眾多,包括水墨畫、寫生、版畫、攝影作品等,旨在全面呈現李小可與藏地、藏人之間的特殊情感。

藏地——創作源泉與精神家園

受家庭影響,李小可自幼喜愛中國畫。上世紀70年代,他在父親李可染的指導下,開始系統研習中國山水畫。最初,古都北京與黃山是他擅長的主要繪畫題材,并在該領域頗有建樹。作為繪畫大師李可染的兒子,李小可擁有別樣的優勢與“光環” ,但也不可避免地背負著與其他畫家不同的壓力。若想擺脫身上的“畫二代”標簽,成為一名獨立的、有著鮮明個人風格的畫家,李小可亟須另辟蹊徑,找尋到屬于自己獨特的繪畫之路。

80年代,李小可與攝影家鄭云峰同游黃河源頭。正是此次經歷,讓李小可在西藏這片神圣而廣闊的土地上,找到了全新的繪畫語言和感受。于是,藏地成為了他最為主要的繪畫題材。這30年以來,李小可曾多次深入西部藏地,踏足柴達木、珠峰、那曲、甘南、夏河等地,體驗生活,進行了大量的寫生及攝影創作活動。

藏地的純凈與博大、藏族人的堅韌和淳樸,都給李小可以巨大的震撼。在如今這樣一個物欲橫流、功利主義至上的社會里,藏地與藏族人那種最純粹的本真狀態,讓李小可得到了靈魂的洗滌,體悟到了生命的真諦。與此同時,他也將這種生命感悟融入到創作中。在作品《山魂》中,巍峨高聳的雪山不僅僅是一種單純的自然景物,而象征著人對崇高的敬畏與向往。另外,不難發現,在李小可眾多的繪畫作品中,景物往往是畫面的主體,而人物所占的比例很小,通常只出現在最下方或角落里,如《路》 《西藏寫生——圣地》 《寺院的風》等,這實際上體現了他對自然的敬畏之心,也呈現了一種人與自然和諧共生的狀態。

藏地大自然的力量是無窮而神秘的,在它面前,人類的力量總是顯得渺小而不可及。 “我企圖走得更近,可它永遠在遠方,永遠飽含著變化、失去和永恒……這就像人生,總是在超越與無法超越的過程之中。 ”李小可感慨道,“藏地已成為我不滅的精神家園和創作源泉。 ”毋庸置疑,藏地讓李小可得到了生命境界的升華,也為他提供了源源不斷的繪畫靈感與精神養料。

用全部的生命創作

藏族聚居區的自然條件十分惡劣,在寫生時,李小可往往面臨著缺氧的困難。但他總能克服艱難的創作環境,排除外界干擾,進入到一種“忘我”的境地。對他而言,一支筆、一壇墨、一個畫架,足矣,可謂是在“用全部的生命創作” 。

在創作態度上,李小可也始終懷揣一種謙遜、平實的姿態。他創作的《水墨家園》 《雪域藏跡》等系列作品,都給人們留下了深刻印象,并顯示出他非凡的藝術創造力。然而,李小可一直在繪畫之路上低調而踏實地鉆研著。“他從不浮躁,從不說大話,甚至已經謙虛到了不客觀的地步。 ”李小可的夫人劉瑩這樣形容。實際上,李小可的創作態度也就是他對待生命的態度,兩者是融為一體的。在他看來,人不應把自己放大,而要放低姿態,這樣才能更本真地認識、體會這個世界。

值得一提的是,在此次展覽上,除寫生作品外,李小可的版畫及攝影作品也十分引人注目。比如,版畫作品《他們》及《祈天》 、攝影作品《欲出》與《純凈的世界》等,真實地記錄了雪域高原的自然本體與藏族人單純質樸的生命狀態,具有極強的藝術感染力。

據悉,展覽將持續至9月30日,并且將以系列展的形式,按照寫生地域與不同主題不斷推出展覽項目,此次的“藏跡”是該系列展覽的發軔之作。今后,李小可還將繼續在藏地尋覓藝術創作與生命的精神之源。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號