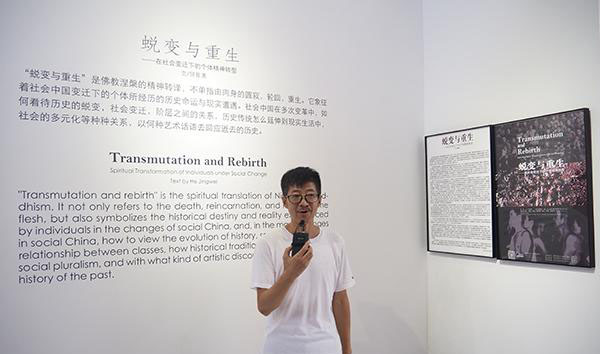

策展人何晉渭在展覽現(xiàn)場

2018年8月31日,“蛻變與重生——在社會變遷下的個體精神轉(zhuǎn)型”在北京亞洲藝術(shù)現(xiàn)場開幕。策展人何晉渭是亞洲現(xiàn)場藝術(shù)中心創(chuàng)始人,1993年至今從事職業(yè)藝術(shù)生涯、策展、藝術(shù)理論研究與批評、大學(xué)藝術(shù)教育,曾參加53屆威尼斯雙年展中國國家館,塔什乾雙年展,孟加拉國亞洲雙年展,成都雙年展等。本次參展藝術(shù)家是:郭晉、何劍、何晉渭、魏言、張瀕、周雯靜、朱發(fā)東。

蛻變與重生

歷史是時間化的過程,它所構(gòu)成的整體性來自于兩個方面。一方面,在變遷的過程中所引發(fā)的社會事件,隨著時間的推移成為文本;另一方面,以世俗化的肉身經(jīng)驗(yàn)對歷史過去進(jìn)行主觀性的解讀,在這些過往的重大事件中,日常肉身生活的瑣碎中獲得精神蛻變。重翻歷史的章節(jié)不是為了簡單地復(fù)制歷史,是從歷史觀中尋找內(nèi)在力量。可以這樣來理解:個人的微觀日常生活經(jīng)驗(yàn)在看待歷史(或者說在社會與歷史的鏡像中尋找到藝術(shù)的方位)。當(dāng)然,經(jīng)驗(yàn)主義不可能概念地對“蛻變與重生”下此定義,我們必須具有個體化的歷史思考,用知識化的系統(tǒng)來對轉(zhuǎn)型社會中的變革進(jìn)行深入地研究,以藝術(shù)的話語呈現(xiàn)過去、現(xiàn)在及未來的“物是人非”。——何晉渭

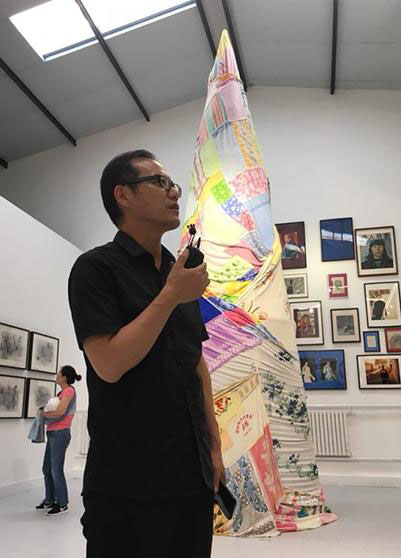

中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館副館長王春辰在展覽現(xiàn)場

現(xiàn)場對話策展人何晉渭

為何選擇“銳變”和“重生”這兩個詞作為本次展覽的關(guān)鍵詞?

何晉渭:“蛻變和重生”這個想法最早產(chǎn)生于我一直在思考在轉(zhuǎn)型社會里面社會的變遷給人帶來激蕩的感覺,偶然一次的發(fā)現(xiàn)又給了我關(guān)于蛻變和重生的啟示,于是我選了一些在創(chuàng)作方面和社會歷史有關(guān)系的藝術(shù)家,分別來自60、70和80年代末的藝術(shù)家,這三代人都有關(guān)于社會變遷的共同記憶,并用不同的方式來看待這樣一個問題。

展覽現(xiàn)場

亞洲藝術(shù)現(xiàn)場,是一種具有“劇場”的功能性的嘗試,來承載和記錄轉(zhuǎn)型社會的變革嗎?

何晉渭:有這種因素在里面,但又完全不是。第一,我們的亞洲現(xiàn)場是以動態(tài)的方式集過去發(fā)生的、現(xiàn)在正在發(fā)生的和將來也可能發(fā)生的于一體;第二,亞洲現(xiàn)場是動態(tài)的變化的非固定的發(fā)生方式,所以藝術(shù)家在這樣一個現(xiàn)場里面所創(chuàng)作展出的作品會和現(xiàn)場發(fā)生未知的關(guān)系。對于亞洲現(xiàn)場本身來說,我們早在三年以前在越南和孟加拉國都做過項(xiàng)目,所以我們不僅僅是面對中國,更是面對亞洲共同的社會經(jīng)驗(yàn)的問題。明年我們會去印度以及西亞、南亞等地區(qū)的一些國家,把亞洲現(xiàn)場作為一個動力,一個態(tài)度,一個立場。那么亞洲現(xiàn)場除了文化立場、社會立場,包括個體的微觀世界的立場,同時也是社會變遷和歷史變遷的文化立場,所以我把現(xiàn)場取名為了亞洲現(xiàn)場,我們選取藝術(shù)家時,選擇與對歷史觀有態(tài)度、對社會深度有了解的并以此為工作方式的藝術(shù)家進(jìn)行合作。

展覽現(xiàn)場

現(xiàn)場對話藝術(shù)家

關(guān)于作品《此人出售,價格面議》,您創(chuàng)作于80到90年代社會從純粹的理想主義轉(zhuǎn)型到商品經(jīng)濟(jì)時代這樣一個“迷茫”的時期,今天再看這件作品時有什么想法?

朱發(fā)東:雖然這個作品創(chuàng)作于1994,我以直接的行為方式向民眾傳達(dá)了在一個消費(fèi)化時代值得深思的問題,但是對于在今天社會環(huán)境下所產(chǎn)生的問題,其實(shí)并沒有什么變化,依然適用。人們還是希望自己被“賣出好價錢”,這也恰好構(gòu)成了時間上和空間上的一個呼應(yīng),在大背景下在被物質(zhì)消費(fèi)控制的時代里對于個人來說將自己出售是一次自我的重生。

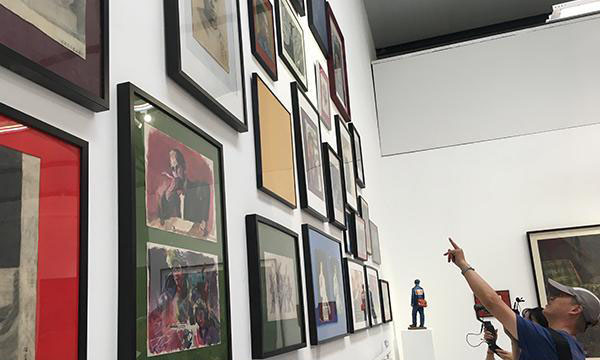

展覽現(xiàn)場

您的作品《個人的山海經(jīng)》里描繪的對象都是現(xiàn)實(shí)并不存在,也沒有被正統(tǒng)生物史記所記載、承認(rèn)的上古時代的神獸,這和您個人的歷史記憶有什么關(guān)聯(lián)呢?

藝術(shù)家魏言:其實(shí)我的創(chuàng)作里面更多的是一個文化態(tài)度,和我從小以來對“子不語”這一類的文化感興趣有關(guān),這里面包含了很多文化的基因,這對我來說是很重要的,從某種意義上來說在文化上我們需要恢復(fù)一些“野性”,從個人意愿、想象力和態(tài)度上面回源,進(jìn)行一種精神考古,根據(jù)自己可知可感的經(jīng)驗(yàn)去重構(gòu)神話現(xiàn)場,這是我所想要表達(dá)的藝術(shù)態(tài)度。

展覽現(xiàn)場

作為60年代出生的藝術(shù)家朱發(fā)東、郭晉、張瀕、何晉渭在各自不同的成長過程中的生存狀態(tài),以個人的藝術(shù)形態(tài)進(jìn)行表述。朱發(fā)東在90年代以“此人出售”作品表達(dá)出60年代出生的人在成長過程中遭遇到90年代市場經(jīng)濟(jì)全面展開,昭示著理想主義在城市化,商業(yè)化快速發(fā)展中的落寞與幻滅。從他青少年作品中可以看到“個人”在歷史與現(xiàn)實(shí)之間的錯位性。張瀕作品更似年代感舊作來喚起大眾對美好年華的歷史歸宿,這種歸宿不是革命化的熱情,而是人性的理想復(fù)蘇。郭晉裝置作品以“彼岸”作為象征主義方式,表達(dá)歷史現(xiàn)場的重新“復(fù)原”,用現(xiàn)場模擬方式進(jìn)行精神與歷史的雙重提問,作品充滿舞臺般的崇高與神圣,唱響出“人生、事件、命運(yùn)”三部曲的悲憐之心。何晉渭的作品以城市“邊緣人”作為創(chuàng)作來源,在蕓蕓眾生中,以背對浮華的都市景觀,呈現(xiàn)出卑微與仰望。在黑夜光亮中充滿著希望與絕望。

70年代出生的藝術(shù)家魏言,何劍作品,感受到社會性的消逝。魏、何的文化個體與時代關(guān)系更為強(qiáng)烈。魏言以“山海經(jīng)”圖騰描寫著歷史傳統(tǒng)及個人的藝術(shù)洪荒,勾勒著個人的藝術(shù)的邊界版圖,用非中心主義的藝術(shù)策略混雜著知識系統(tǒng),進(jìn)行情緒化地野性創(chuàng)造力。何劍作品,以一貫性的“中國畫”手法來演示歷史的現(xiàn)場,現(xiàn)場依舊,但現(xiàn)場已經(jīng)變成文獻(xiàn)對歷史的回望。

作為80年代出生的藝術(shù)家周雯靜,釆取歷史主義摘選來對革命時代紡織廠舊物,歷史中的女工進(jìn)行現(xiàn)場重返,從內(nèi)在邏輯來看感觸到女性,女權(quán)在變革時代中的集體和個體精神地時光輪回。這七位藝術(shù)家以個人的藝術(shù)工作方式,為我們展現(xiàn)出變遷中國時代下的藝術(shù)精神。“蛻變與重生”該項(xiàng)目作品構(gòu)成了一個完整社會系統(tǒng)下的“非完整性”。以個人的態(tài)度觸碰歷史的深度,這些內(nèi)容涉及到社會與歷史,文化與傳統(tǒng),革命與記憶,生存與痛感,變革與困境,以沉淀的歷史態(tài)度來對淺薄,浮燥的社會表象進(jìn)行深思與質(zhì)疑,在今天時代下他們再次重新出發(fā),使個體在精神世界中重獲藝術(shù)轉(zhuǎn)型后地“蛻變與重生”。

展覽現(xiàn)場

正如法國歷史學(xué)家皮埃爾·諾阿所言,“記憶與歷史遠(yuǎn)非同義……記憶是生命,由活著的社會產(chǎn)生,而社會也因記憶之名而建立。而歷史則永遠(yuǎn)是對逝水流年的重構(gòu),既疑惑重重又總是掛一漏萬——記憶對每一種傳送帶或顯示屏都反應(yīng)敏感,會為每一次審查或放映調(diào)整自己。而歷史,因?yàn)槭且环N知性的世俗生產(chǎn),則需要分析和批評。”《脫變與重生》一方面以藝術(shù)家的個體創(chuàng)作作為個體記憶,去豐富與突破面目模糊的以政治經(jīng)濟(jì)為主體的歷史;另一方面它將不同年代的藝術(shù)家本身作為年代表征并以此將展品年譜化,用一種系統(tǒng)化研究的態(tài)度將個體記憶轉(zhuǎn)化為歷史書寫。

展覽信息:

策展人:何晉渭

執(zhí)行策展人:韓俊旭(韓)/吳析筱

參展藝術(shù)家:郭晉、何劍、何晉渭、魏言、張瀕、周雯靜、朱發(fā)東(按照拼音順序排序)

開幕時間:2018.08.31 4pm-7pm

展覽時間:2018.08.31-2018.12.31

展覽地點(diǎn):北京亞洲現(xiàn)場藝術(shù)中心

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號