2018年8月1日起,中華藝術宮舉辦長期陳列展——“海上明月共潮生——中華藝術宮藏華人美術名家捐贈作品展”,展出作品150余件,均來自歷年來藝術家或者藝術家家屬捐贈給中華藝術宮(原上海美術館)的藏品。

此次展覽共分為“春江推潮后來人”、“融合中西為吾志”、“敢叫日月換新天”與“為有墻外暗香來”四個部分,分別展示了吳湖帆、謝稚柳、錢瘦鐵、唐云、關良、林風眠、豐子愷、賀友直、李青萍、蕭勤等人的作品。

春江推潮后來人

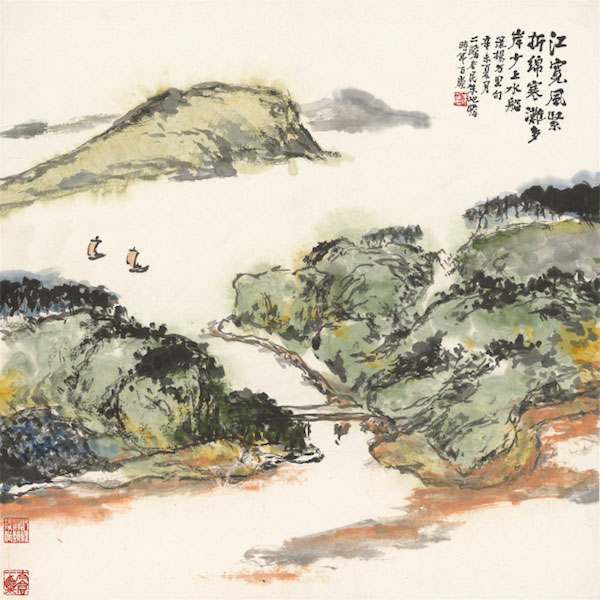

《江寬風緊 折綿寒》,朱屺瞻,中國畫

在十九世紀末二十世紀初期洶涌而至的西潮沖擊下,五四運動前后,知識分子提出的“中國畫學的衰弱”及“美術革命”是中國所有藝術家所共同面臨的困局。在1920年代,畫壇仍然按照傳統的方式運轉,京滬兩地國畫社團的數量驚人,眾多的畫家堅持傳統,以繼承文人水墨的傳統技法和價值觀為自身藝術創作的宗旨。當時在北方等傳統深厚而接受西方直接影響較小的地區,維護中國本位文化的呼聲很高,這些地區的風氣偏于保守,對革新抱持警惕和排斥的態度。1919年、1920年間,曾任北洋政府國務秘書和國會眾議院議員的畫家金城與周肇祥在當時北洋政府代總統徐世昌的支持下,聯合北京的中國畫家蕭孫、湯滌、林琴南、姚華、蕭俊賢、陳師曾、王夢白、賀良樸、胡佩衡、徐宗浩、陶熔等人,發起組織“中國畫研究會”。該會“提倡風雅,保存國粹”、“精研古法、博取新知”,要求保存和發揚“國粹”,發展和維護中國文人畫傳統,與迅速擴展的西洋畫抗衡。1920年代還有中國傳統畫家顧麟士、馮超然、吳湖帆、黃賓虹等人在上海組織的“藝觀學會”,成為當時美術領域抱持中國本位文化論的重要力量。這些保守的中國畫團體,雖然與歷史發展的方向相悖,但對于具有深厚文化傳統的國家來說,面對外來文化沖擊和威脅之時,做出抗拒的姿態是本能的反應,文明的融合本來就伴隨著文明的沖突,這是歷史的經驗一直在反復證明的事實。

《綠荷》,謝稚柳,中國畫

到了1930年代,即使在美術運動已經形成風潮的時候,仍然有大量的藝術家在進行傳統圖式繪畫的研究和創作。在上海一地,除了商業化的藝術傾向之外,被目為國粹的文人畫也在內外交困的衰微中,逐漸趨向中興。“繪畫從衰微的程式窠臼中始得掙脫,并走向絢爛多樣化的一個轉折期。他們在文人畫對傳統認知與復興的熱潮中,秉承了文人畫研學的精髓要旨,依托于江浙豐富的人文淵藪和地域環境的滋養,借助于當時正云涌于社會的鑒藏風潮和耳目通達的豐裕條件,得以系統地勘辨,參學畫道,嚼精咀華,涵泳其間,最終從傳統陣營中脫穎而出,締造了新的筆墨語言與表達方式。而延至新中國成立到‘文革’始的這十余年光景,在新的歷史環境下,他們中的大多數進而致力于將‘造化寫生’的精神與漸臻化境的筆墨語言相互融合,形成創造的革新。他們的繪畫理想,是將文人畫傳統精神與現實情懷相融合,以‘寫生山水’或參以西法等多種途徑,嘗試國畫再發展的探索”。

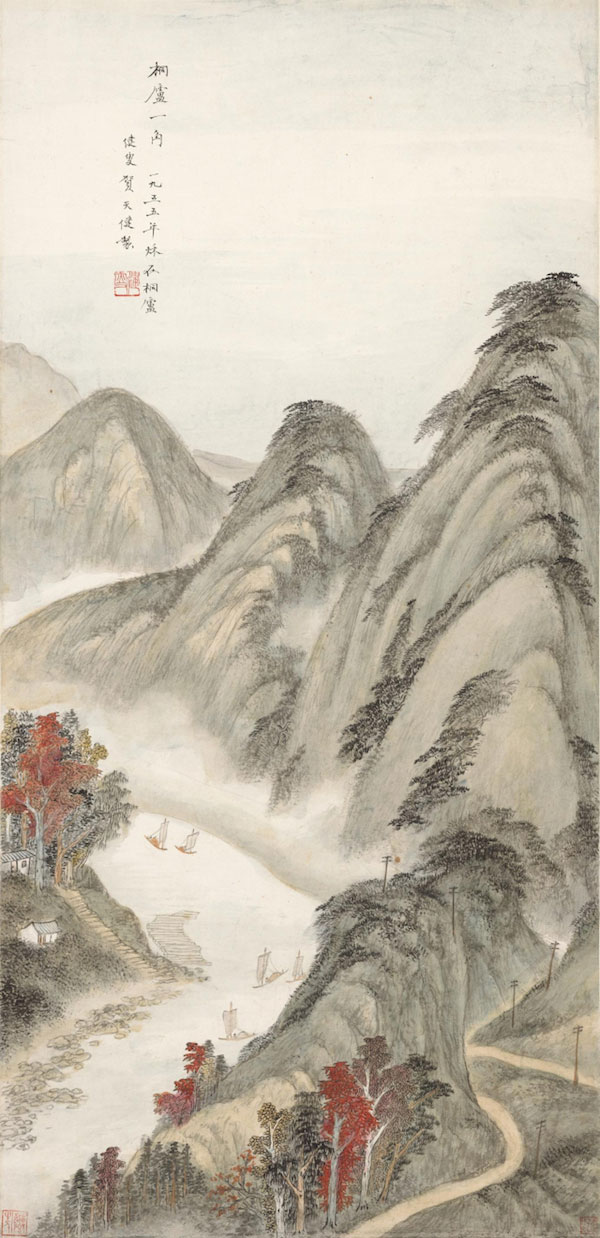

《桐廬一角》,賀天健,中國畫

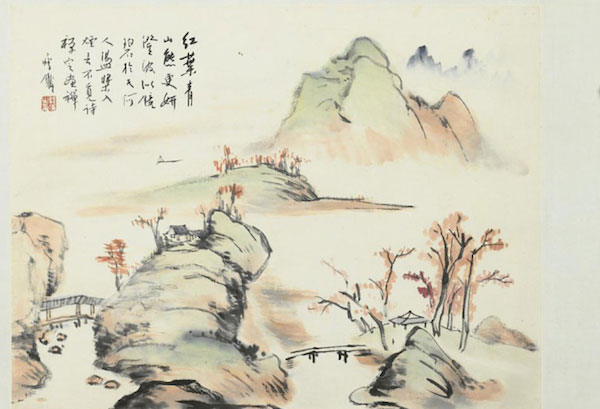

《設色山水》,錢瘦鐵,中國畫

而此單元展示的這些“匯入我民族固有之美術,抱持其以往之光榮”的藝術家多為滬上名家,展示藝術家包括謝稚柳、唐云、江寒汀、吳湖帆等人。他們曾接受過系統的文人畫訓練,在傳統藝術中浸淫多年,傳統繪畫功力非常深厚,但又在傳統的基礎上有所發展,具備鮮明的個人風格。

融合中西為吾志

如何對待洶洶而來的西方文明,關乎本國的未來是否能夠成功的進行現代化轉型,成為可以和西方列國并肩的強國,因此是中國近代政治和文化所面臨的最重大課題,無論是全盤西化、還是折中派提出的“調和中西”論,都曾在思想界經過反復的大討論,每種理念都有其代表性的人物。

同樣的情形也發生于美術界,隨著第一代留學歐美及留日藝術生的歸國,開始在各個美術教育機構擔任教職以來,西方繪畫思想和技法開始廣泛傳布。在如斯情境下,本國傳統繪畫面臨著如何轉化發展其中可資利用的部分的問題,而作為治療本國繪畫積弊而引進的西方油畫,也面臨著如何融入中國本土藝術傳統的問題。

《琵琶仕女》,林風眠,中國畫

同思想界不同的是,在美術界,即使提出了美術革命這樣激進的口號,繪畫的全面西化也是很難從實踐上實現的。中西繪畫從最基礎的材料技法上就有著極大的差異,中國繪畫的筆墨紙硯和西方繪畫的布面油彩從材料的屬性和表現力上可以說毫無相同之處;審美追求和價值判斷更是差異殊大,中國的繪畫傳統講究的是“墨分五彩”,計白當黑,崇尚的是“逸筆草草”,“書畫同源”,“形不似而神似”,并不追求對客觀物象的精確表現,即使是被當作中國的寫實風格而大加推崇的唐宋繪畫,也無法和西方繪畫的空間及物象的精確表現力相提并論。而徹底棄絕中國畫這種形式,使中國畫家完全采用油畫的材料和技法,顯然是違背藝術規律的的。油畫本是在歐洲國家漫長的政治和文化發展史上自然形成的畫種,深植于西方的文化肌體之中,將其完全移植至不同的文化語境之中,從實踐和大眾的接受度上來講,都是難以操作的。

《貴妃醉酒》,關良, 中國畫

在這樣的基礎之上,將西方繪畫移植至中土,如將兩種原本沖突的藝術形式稍作融合,取長補短,無論是傳統中國畫吸收西方的繪畫精神,還是油畫吸取本民族繪畫元素而更為國人容易接受,這種調和藝術顯然更為符合藝術規律。因此全盤西化的理論在藝術界雖然也同樣有影響,有應和者,但是從藝術實踐上來看,難以操作而且也很難在公眾中產生巨大的影響。

到了1930年代左右,經歷過多次的大討論和數十年的藝術實踐,對于中西方美術的討論逐漸變得理性,從最初的“東西優劣”到討論“東西異同”的轉變,通過“中西美術比較”,認識得到深化,中國畫擺脫了五四時期與西洋畫比較相對被動的狀況,不少中國畫家試圖“融合中西”。革新中國畫成為大勢所趨,在北京這樣傳統文化勢力比較深厚的地區,中國畫革新亦顯露端倪。上海作為接受西方物質文化和文藝思潮的前沿城市,以油畫為主體的西洋畫藝術迅速發展,各種美術思潮洶涌澎湃,呈現多元發展的態勢,既有崇尚西方古典寫實主義的美術社團,又有以西方現代藝術為自己學習追隨目標的現代社團。此時中西融合論已在美術界取得共識,留學歸來的徐悲鴻提出:“古之佳法者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方繪畫可采者融之”;林風眠提出:“介紹西方藝術,整理中國藝術。調和中西藝術,創造時代藝術”。這幾位藝術家是當時著名美術教育機構的掌門人,師從者眾多,他們的中西融合思想不僅止于理論,而且付諸實踐,通過他們的教育活動流布甚廣,產生極大的影響。康有為當年的理想“郎士寧乃出西法,他日當有合中西而成大家者。日本已力講之,當以郎士寧為太祖矣。若仍守舊不變,則中國畫學,應遂滅絕。國人豈無英絕之士,應運而興,合中西而為畫學新紀元者,其在今乎,吾斯望之。”(康有為《萬木草堂藏畫目》,第214頁)部分的得到了實現。

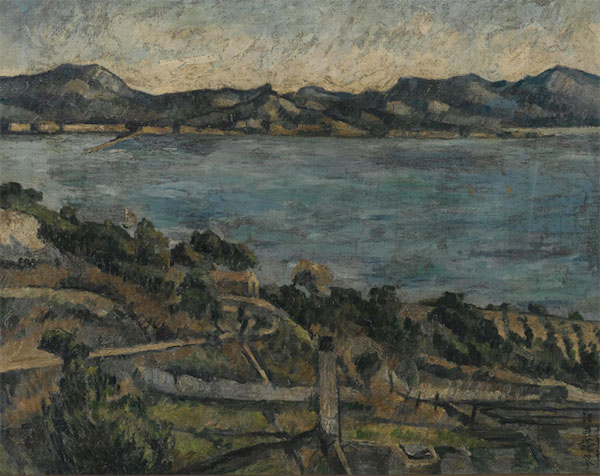

《風景》,汪亞塵,油畫

1949年之后,新政權全面封禁西方思潮,蘇聯的繪畫因為政治的關系曾經對中國繪畫發生過短暫的影響,但這種影響很快也隨著中蘇交惡而在官方層面斷絕了。1950至1960年代的中國繪畫,中國畫多從傳統的民間繪畫中尋找資源,而外來的油畫則加速了“油畫民族化”的速度。1970年代末期到1980年代初期,國家再次開放,新的西方文藝思潮重新洶涌而來,給予封閉已久的中國新的沖擊,繪畫的中西融合重新面對著新的多方位的資源,呈現出了比1930年代更為多元化的發展態勢。

這一單元涵蓋了林風眠、關良、吳冠中等以融合中西的藝術家的作品,他們各呈風姿,顯示了在“中西融合”宏大命題之下個人所作的多元探索。

敢叫日月換新天

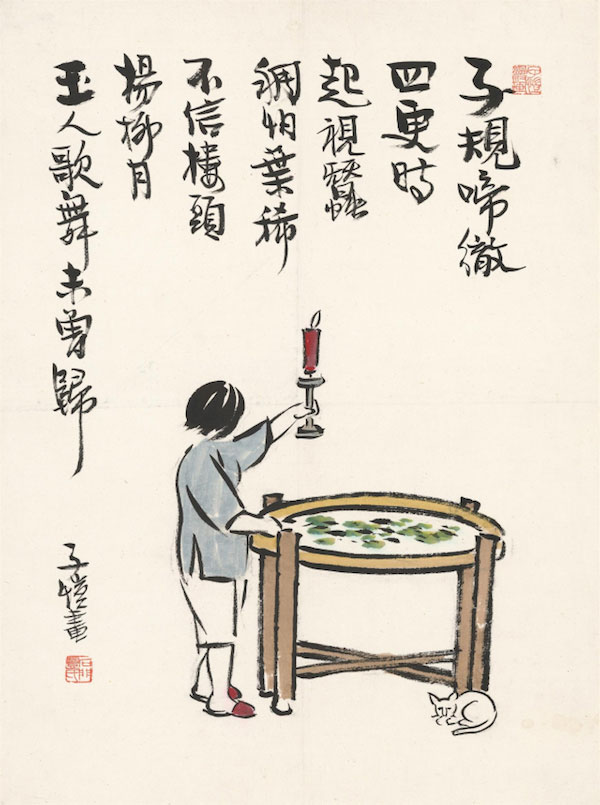

《玉人歌舞未曾歸》,豐子愷,中國畫

為人生、為大眾的藝術,是在近現代美術啟蒙時期出現的最重要的美術思潮。傳統文人畫的精英化傾向,脫離民間大眾生活的弊端在近代的智識階層中引起了普遍的反省。早在1920年代,就有許多油畫家提倡藝術為大眾服務,1927年,林風眠主持國立北平藝專時,就曾經組織過“深入民間”的運動。1933年,《藝術月刊》以“中國藝術界之前路”為專題組織過一場討論。畫家徐則驤提出了“深入大眾群里,發動大眾去創造大眾藝術”的觀點。他提出“藝術是人類生活意識的產兒,是時代的反映,是社會背景的圖畫,是民族精神的表現”。聯系到當時中國的現實,亦有激進的觀點指責當日的西畫家:“各省的水災、民生的疾苦,政治的腐敗,社會的黑暗,以及東北義勇軍的苦戰,……這些也都是極偉大的畫材。然而我們卻沒有看到一張這樣的畫!”

《女電焊工》,呂蒙,版畫

而將“為大眾的藝術”通過自己的推動和呼吁,落實到藝術的實踐上的重要人物是魯迅。在他的努力下,新興版畫運動得到了迅速的發展,木刻成為比油畫更方便表現中國現實,“為人民服務”的大眾化的藝術形式。魯迅主張藝術與社會生活、與社會斗爭緊密聯系起來,提倡為大眾服務的大眾文藝。左聯的周揚、夏衍等人也曾先后發表文章,討論文藝大眾化的意義。

《開城之春》,沈柔堅,版畫

這種討論及大眾化的文藝觀念在抗戰爆發之后得到了極大的響應和發展,“藝術上為人生和為藝術的恒久不絕的爭論,到今日已削弱了它時代的意義。即是說,時代的光和火,血和淚,對這件公案下了最后的判斷!”(朱金樓)。救亡壓倒啟蒙,為大眾的藝術成為主流。抗日戰爭期間,在延安的木刻藝術中得以蓬勃發展,特長是緊貼時代,反映民間大眾真實的生活。這在建國后成為官方支持的藝術圖式,并且一直影響到今日的美術創作。

這一單元展示藝術家作品包括豐子愷、賀友直、劉旦宅、沈柔堅等人的作品。

為有墻外暗香來

此單元里主要呈現曾長期生活在海外,受到西方影響的藝術家的作品為主,展出了賀慕群、李青萍、蕭勤等人的作品。

《無題》,賀慕群,油畫

這些藝術家接受過比較系統的西畫訓練或長期生活在海外,繪畫風格更加西化,比如陳澄波,出生于臺灣,在日本東京美術大學接受西畫訓練,畢業后前往上海,曾參加過“決瀾社”社團活動,畫風頗受“外光派”影響,1930年代末返回臺灣定居。

《無題61》,李青萍,油畫

這些藝術家的作品有強烈的的西洋味道,但亦有自己的個人風格,他們不同于文化上保守的傳承派,也不同于以“中西融合”為志向的革新派,他們的作品中有中國元素,但是總體面貌更傾向于學習西方。他們是中國近現代美術史上不可或缺的一部分,他們作品傳達出的,是在亂相紛呈的世道里,沒有糾集在某些觀念旗幟下的屬于個人的藝術選擇。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號