隨著遼寧省博物館新館全面開館,國寶云集的“中國古代繪畫展”“中國古代書法展”也正式向公眾開放,并且立刻引發了業內外的高度關注——

這組現象級大展,何以濃縮半部中國古代書畫史

本年度至今最讓人振奮的國內現象級藝術大展,居然出現在遼寧省博物館。近日,隨著遼博新館的全面開館,國寶云集的“中國古代繪畫展”“中國古代書法展”千呼萬喚始出來,正式對公眾開放。

東晉顧愷之《洛神賦圖》宋摹本、唐周昉《簪花仕女圖》、五代董源《夏景山口待渡圖》、北宋徽宗趙佶《瑞鶴圖》、元趙孟頫《紅衣西域僧圖》《秋聲賦》、明仇英《清明上河圖》……

東晉楷書《曹娥誄辭》、唐歐陽詢行書《仲尼夢奠帖》、唐張旭草書《古詩四帖卷》、北宋徽宗趙佶草書《千字文》、元趙孟頫行書《心經》……

39件古代繪畫,46件古代書法,幾乎濃縮了半部中國古代書畫史。據悉,這些僅是第一批展品,曾引發觀展熱潮的唐摹王羲之一門書翰卷(又名《萬歲通天帖》)將出現在第二批展品中,今冬與觀眾再次見面。

“春蠶吐絲描”“披麻皴”……在這些經典畫作中,找尋中國古代繪畫的代表性技法

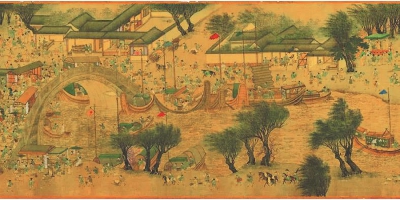

了解中國古代人物畫的高度,看看現身此次展覽的東晉顧愷之《洛神賦圖》宋摹本、唐周昉《簪花仕女圖》,便略知一二。顧愷之可謂中國美術史上第一位有畫跡存世的著名畫家,不過存世的皆非真跡,而是以摹本的形式。其中《洛神賦圖》是中國十大傳世名畫之一,主要傳世的是宋代的四件摹本,尤以現藏于遼博的這件摹制水平最高,也是唯一圖文并茂的。畫中運用了一種名為“春蠶吐絲描”的技法,是中國古代人物的經典畫法,猶如春蠶吐出的絲一般,連綿不斷、粗細一致、悠緩自然、安靜優雅。畫中采用連續多幅畫面表現一個完整情節的手法,類似于當代的連環畫,這在此前的人物畫中亦是少有的。再看周昉,他的人物畫特別是仕女畫和佛像畫的造型被尊稱為 “周家樣”,與北齊曹仲達創的“曹家樣”、南朝梁張僧繇創的“張家樣”、唐吳道子創的“吳家樣”并稱為“四家樣”,是中國古代最早具有畫派性質的樣式,為歷代畫師推崇。容貌端莊,體態豐滿,色彩柔麗,透出一股富貴之氣,可謂“周家樣”最顯著的特征。這些在描繪宮廷仕女于庭院嬉戲玩耍的 《簪花仕女圖》中都流露得淋漓盡致。這幅畫還讓人們得以窺見開創于唐代的中國傳統仕女畫的“三白法”。這指的是在人物的額、鼻、下巴用較厚的白粉染出,既能表現人的面部三個受光的凸出部位,又能表現中國古代婦女施朱粉“盛妝”的化妝效果。

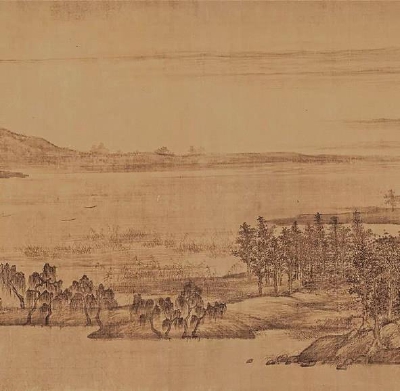

領略中國古代山水畫的風貌,董源《夏景山口待渡圖》不容錯過。中國古代山水畫分南北兩派,五代南唐畫家董源乃南派山水畫的開山鼻祖。而這幅《夏景山口待渡圖》又是他的典型之作。畫面以淡墨輕嵐繪就的,當是江南的自然風貌,只見煙雨空蒙、草木華滋,令人不禁聯想起蘇軾筆下的“清風徐來,水波不興……白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。”這與北派山水畫標志性的高聳峭拔的山石形成了強烈的對比。為表現南方秀潤多姿的山水風景,董源創出著名的山水畫皴法“披麻皴”,中鋒用筆,圓而無圭角,彎曲如同畫蘭草,一氣到底,線條遒勁。

至于宋徽宗的《瑞鶴圖》,不僅體現著中國古代花鳥畫的登峰造極,還已遠遠超越了單一門類的繪畫。畫面以工筆展現鶴群盤旋于宮殿之上的壯觀景象,飛鶴布滿天空,一線屋檐既反襯出群鶴高翔,又賦予畫面故事情節。這樣的構圖一改常規花鳥畫傳統方法,在中國繪畫史上是一次大膽的嘗試。其中,上半部分描繪的20只仙鶴組成的鶴群,呈現出20種不同的姿態——宋徽宗的畫注重寫實寫生,講究畫理法度,據載他曾親自挑選宮廷畫師,設題畫鶴,這百變的鶴群正源于他對周遭事物的密切觀察。下半部分聚焦的巍峨宮闕,流露出的則是細致入微的界畫技巧,觀者幾乎可以看清殿脊上的塊塊灰瓦、飛檐上的只只瑞獸以及檐下木質斗拱的緊湊結構。這樣的畫只可能出自宋徽宗之手。《瑞鶴圖》莊嚴肅穆中透出的神秘吉祥,分明是一種帝王之氣。也正因如此,這幅畫在中國繪畫史上享有前無古人后無來者的特殊地位。

歐陽詢、張旭、宋徽宗、趙孟頫……親睹這些傳世真跡,書法史上一連串響當當的名字不只是傳說

盡管備受關注的唐摹王羲之一門書翰卷,并未出現在遼博新開幕的“中國古代書法展”中,然而,這次展覽集結的書法作品,依然算得上“頂級陣容”。看看它們的來頭——

東晉楷書《曹娥誄辭》,中國現存最早的楷書墨跡。這卷墨跡講述的是1600多年前曹娥投江救父的感人故事,通篇以小楷書寫就,捺筆厚重、結體扁方,尚存隸書筆意,從中可以窺見早期楷書的筆法、結體特征。在中國書法史上,東晉是書法演變最為劇烈的時代,也是書法藝術空前燦爛的時代。在此期間,隸書、章草向楷書、行書過渡,因此可以說東晉是楷書形成的重要階段,而這一東晉楷書《曹娥誄辭》又恰為迄今唯一存世的東晉楷書墨跡。

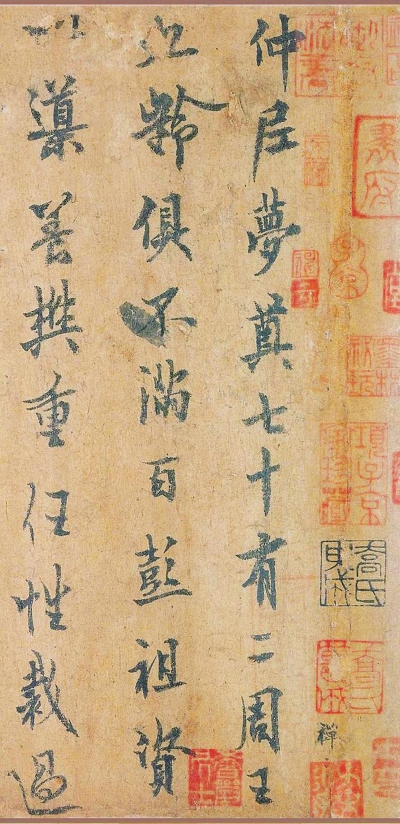

歐陽詢行書《仲尼夢奠帖》,唐代書法大家歐陽詢的代表作。此帖首尾九行,前后78字,歐陽詢晚年寫就。歐陽詢其實最以楷書聞名,而他的《仲尼夢奠帖》卻被認為結體富于變化,最能表現出歐書勁險刻厲、矛戟森列的特色。

張旭草書《古詩四帖卷》,開創狂草書風格的典范,今草向狂草演變的實物例證。唐代書法大家張旭,有“草圣”之稱,他在張芝、王羲之今草的基礎上升華開創了狂草書風格,在激越情感牽動下促使節奏加快,似金蛇狂舞,又如虎踞龍盤,大有一瀉千里之勢。他的草書《古詩四帖卷》,在名貴的“五色箋”上,縱情揮寫了南北朝時期兩位文豪謝靈運與庾信的古詩共四首,落筆力頂千鈞,傾勢而下,行筆奔放豪逸、連綿不斷。值得一提的是,這樣的草書看起來癲狂,章法其實相當規范,很多細微的筆劃、字間過渡,交代得清清楚楚。

宋徽宗趙佶草書《千字文》,被譽為“天下一人絕世墨寶”。人們熟悉的宋徽宗書法,似乎僅限于他所獨創的“瘦金體”。這一典型書體的傳世作品卻并不罕見,比如在同期亮相的他為《瑞鶴圖》所作的題跋中即有體現。而這卷草書《千字文》更多的是可遇而不可求。全卷縱31.5厘米,橫1172厘米,筆翰飛舞的墨跡,書于全長三余丈的整幅描金云龍箋之上。這是宋徽宗40歲時的精意作品,筆勢奔放流暢,變幻莫測,一氣呵成,頗為壯觀。其底文的精工圖案,則由宮中畫師就紙面一筆筆描繪而出,與宋徽宗的墨寶相得益彰,共同成就了一幅曠世杰作。

趙孟頫行書《心經》,流落民間的“姐妹版”去年年底拍出1.9億元人民幣。自北朝以來,佛教信士以寫經為功德,但所寫經卷均用楷書。元代書法大家趙孟頫用行書寫《心經》,在寫經史上具有開創性的意味。趙孟頫行書《心經》流傳至今的只有兩件,除了曾驚艷拍場的那件,另一件便藏于遼博,以冊頁的形式裝幀。此冊是寫給中峰和尚的,書法體勢修長,放縱灑脫,用筆方圓兼備,穩重端莊。冊頁上除了累累題跋,最后還有白描觀音、韋陀像各一紙。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號