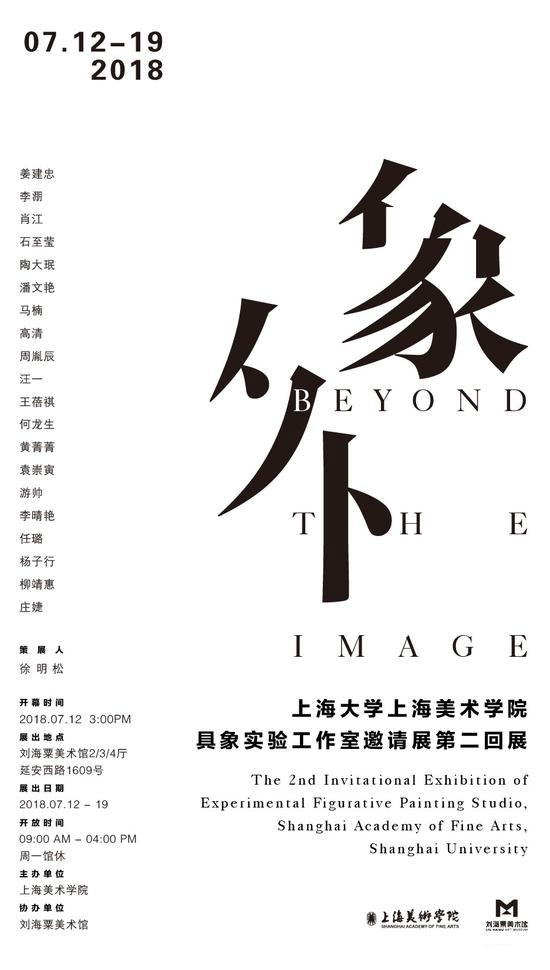

“象外”上海大學上海美術學院具象實驗工作室邀請展7月12日在劉海粟美術館開幕。這是具象實驗工作室邀請展的第二回展。這個以上海美術學院藝術家為主體的具象畫展遴選和集結了姜建忠、石至瑩、周胤辰、肖江、潘文艷、李晴艷、游帥、陶大珉、何龍生、汪一、李淜、黃菁菁、袁崇寅、王蓓祺、任璐、楊子行、馬楠、高清、柳靖惠、莊婕,共20位畫家的90幅作品參展。展覽試圖以多樣化的風格面貌呈現他們執著的學朮堅持和深切的問題意識。在當代藝術強勢合圍和數字文化的語境下,具象繪畫何為?在今天,藝術家如何堅持具象繪畫的理念和美學實踐,以具象繪畫語言進行創作,揭示人的生存境遇和社會生態,表達藝術家的精神向度和“心靈的具象”,在當下語境里“重構具象”?上海美術學院的“工作室制”是院長馮遠教授、執行院長汪大偉教授在學院教學科研改革方面的全新探索。

展覽的組織者,具象實驗工作室的學術帶頭人姜建忠教授認為:“此次展覽以上海美術學院的創新發展為依托,通過教學與展覽的結合,旨在打造以上海地域文化為特征的有當下思考、有學術性的繪畫作品,以豐富和拓展當下學院具象繪畫教學體系及機制的內涵。”與此同時,架上繪畫及其具像繪畫所面臨的重新再生長的課題需要省思。“重構具象”就是展覽的一種問題意識和學朮理念的呈現,它是建立在對于城市文化特質和學院精神的反思與前瞻基礎之上的。上海是中國現代美術教育的發軔地,也是油畫藝術從樣式移植到濫觴傳播的重鎮。所謂“重構具象”不是廢弛既有推到重來的解構和顛覆,而是坐實在城市歷史文脈和學院教育體系邏輯關系上的闡發和延展。“海納百川”的城市文化和“閎約深美”的學院精神為當下的具象繪畫探索與實驗提供了豐沛的文化資源和堅實的學術支點。因而一方面,“重構具象”在今天已然不是孤立于學院層面關于教學體系傳承和沿革的學理分析,或者僅僅是具象繪畫本體語言探索的形式革新行為,無疑,它是一次與時代社會緊密聯結的學術梳理;另一方面,它恰恰彰顯了上海美術學院融匯和秉持“海納百川”海派文化精神和“閎約深美”學院精神與時俱進的一種藝術自覺。

于是,“重構具象”是“都市文化在畫布上的展示,是當代文化精神指向上的重新形塑”。這里,繪畫語言的表現性和時代性成為都市文化意識和當代文化精神指向所彰顯的風格取向和形式表征。展覽從不同面向切入“重構具象”的創作實踐。這次參展的20位藝術家都有著學院的背景,但是他們各自在自身的藝術道路上探索實踐,拓展延伸著學院的新概念,展現了新時代藝術的可能性和生命力。姜建忠教授坦言,一個城市的文化必須是多元的,但是經典藝術的品質高低是直接反映一個城市文化素質高下的重要標志。他說經典不是僅僅復制傳統,而是在繼承的基礎上不斷地修正和拓展傳統的概念。

由此,我們在展覽所容納的作品中得以看見表現城市人文肌理以及藝術家的精神形跡。我們還可以看見藝術家在具象繪畫語言上的某種修正和發展。我們也可以看見藝術家更為深切的人文關懷。具象之“象”不再是實在之“象”、客觀再現之“象”,而走向一種可延展的可能性;更豐沛的意“象”世界。

作為上海美術學院一個教學科研平臺,以姜建忠教授領銜的這個工作室,立足于探索將傳統的學院教學與時代精神相結合進行創作的全新教學模式。工作室以年輕藝術家為基本隊伍,這也為這些年輕人搭建了平臺。工作室以“請進來,走出去”的方式鼓勵學生和青年藝術家多出作品、多出成績。

值得一提的是,參與“象外”這個展覽的多是“80后”的女性藝術家,她們的年紀更具勇敢的創新意識,對生活的思考有敏銳而細膩的感受力。與此同時,她們秉承了中國女性藝術家不激不厲的藝術態度和學院文化精神,賦予作品獨立而獨特的藝術視角和藝術表達。女性具象人物是她們中很多人共同的題材內容,幾乎可以看作她們自我意識、自我本相的寫照。

總而言之, “象外”展是對架上繪畫以及具象繪畫根源性的一次反省和未來性的一次探索。并且,這種藝術自覺更反映為一種具有時代特質的開放性思維。

據悉,上海美術學院將進一步的鼓勵和推動以學院創新改革為依托的學術展和教學成果展,不斷提升和拓展學院的教學水平和學術視野。

本次展覽將持續至7月19日。

展覽名稱:具象——上海大學上海美術學院具象實驗工作室邀請展第二回展

展出時間:2018年7月12日-7月19日

展出地點:劉海粟美術館2/3/4廳(延安西路1609號)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號