《岸邊小筑》 薛松 50x100cm “重塑經驗”展覽現場

從歷史性的方面考掘當代繪畫的“不安感”,先談及觀看方式,即是我們如何看的問題;再者,畫面本身閃耀的獨立性責任,涉及在美學觀念上的使命感。作為視覺藝術的兩個秘密,薛松的創作竭力地呈現了秘密發現中的普遍意義。

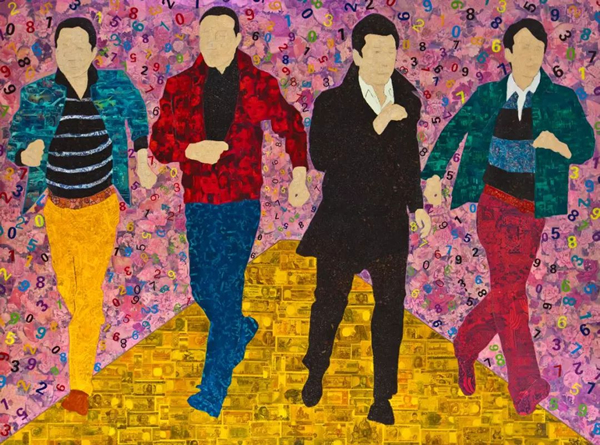

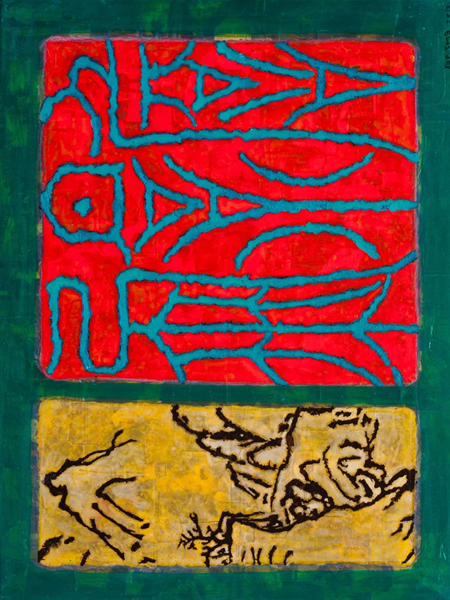

《繁花似錦奔前程》 薛松 150×200cm 布面綜合材料 2010

一、觀者尋找一種陌生感

初看薛松的繪畫,遠看取勢,近看取質。最后停留在閱讀和思考的層面上。畫面凸顯的時代元素、材料和它們的拼貼方式,給讀者留下不確定性的空間。取材的意義在讀者的浮想聯翩中,為什么要以傳統的取境方式,時間上和行為上它們貫穿創作的始終嗎?傳統形式和現代方式是如何相撞的,焚燒的意義是什么,與“種植”相比,它是否具有摧毀性?那些響亮的符號,標志、明星、搖滾、書法、人民等,在時間的長河中,能否從先鋒觀念的意義上下架,成為一種經典美學。我們看到的形象,在腦海中成為記憶,不論有沒有對記憶形成加工,多年以后,當記憶成為追憶的時光,它們是否會像小說家那樣,變成偉大的加法行動。不過,這在藝術家那里,已經實現了這種行動,將過去和當下的記憶,進行敏銳的捕獲和重讀,努力將它變成一個對公眾有現實意義的行為。

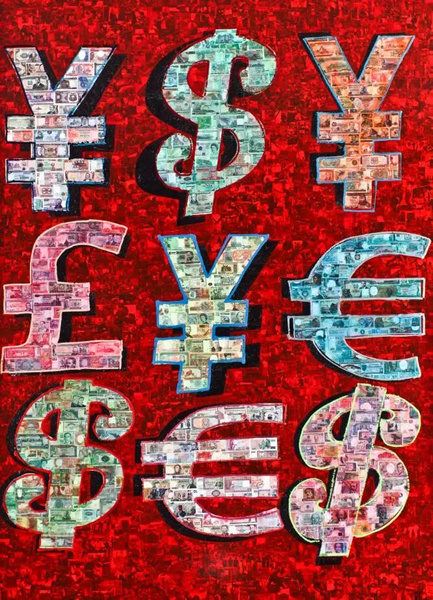

《貨幣符號》 薛松 250×180cm 布面綜合材料 2010

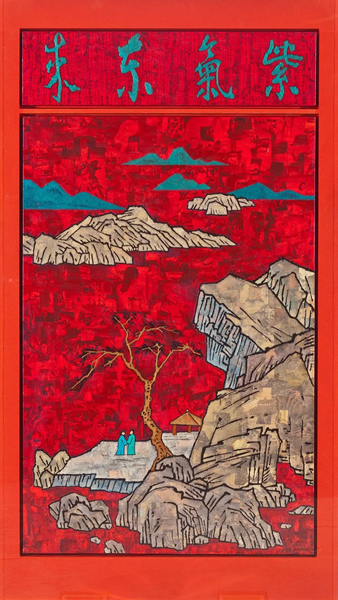

薛松作品的顯著陌生感,來自細處的實寫和虛處的果斷性制作。每個可見形象的輪廓中,都展示著更可讀的符號或標志,一種無限性置于其中,例如背景的英文字符。遠看它們是雜亂無章的,近看又是根據畫面形式的秩序來安置的,在一定的構思規則中散發寫意的意味。另外的矛盾是,密集的拼貼小實物與大的物體的對比,這中間的分辨性輪廓又帶有堅硬感,聯想堅實的大地和現代社會封閉的機械復制,它們具有同時代的氣質。這是藝術家最敏銳俘獲信息的地方,也是藝術創作靈魂的需要。建筑是統一碩大的、單色人物像北方的山脈、肖像具有紀念碑性、傳統山水被解構成平面結構,藝術家將一個具體的因素放大,進行描述,再在這個具體因素上尋找與時代相關的重要形式,在核心的經營力量上,其他地方反而體現某種的“便捷”性處理。精力在具體內容的描述上有所分離,虛實相沖又抱合,體現中國古典美學的傳統精神。

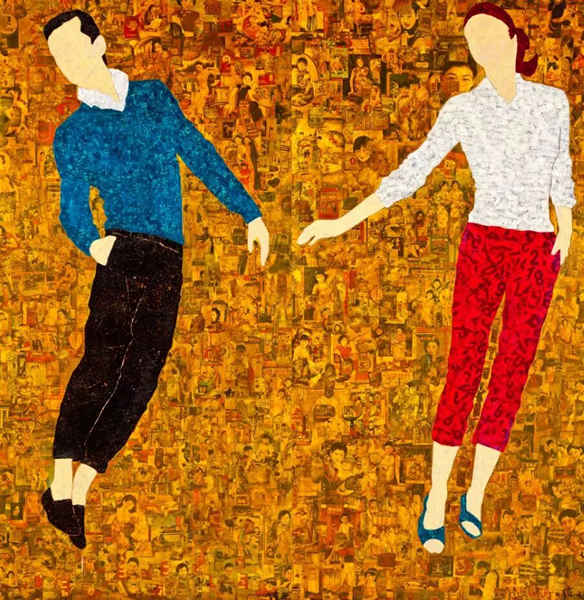

畫面還彰顯的一種陌生感,是人物的木偶狀表現。區別于蒙克式的吶喊,情感的直接爆發。但理解上的相通的地方,都有著深不見底的情感積蓄,好像總是差那么一點點就要爆破,將絕望隱含其中,出于禮節的“溫文爾雅”,又是現代社會的典型情緒。并且還帶有復制感,機械性的、可操作的、數據一般。有別于傳統的唯一性。他們是集中在一個區域或者時間里可替代的,就像每天8小時的規律工作,集體的無意識癥候。薛松的作品訴說了他的批判。這讓人想起莫奈的《酒吧間》。繪畫的創作,用形象訴說了世界的荒誕,無法理解,始終如一。在人物刻畫中,有的面容沒有具體的五官,甚至沒有眼睛,都市男女呈現呆滯的表情,色彩斑斕又極端冷漠,且你看向他(她)的時候,他(她)也在看向你。觀看的人與被觀看的“人”透露著情感的交流。

《時尚男女》 薛松 2(200×100)cm 布面綜合材料 2009

《紫氣東來》 薛松 150×100cm 布面綜合材料 2018

二、解讀和誤讀

解讀的功能在畫面中并沒有消逝,反而還是加強的。現代派繪畫希求哲學的介入,文本的閱讀與說明。圖像具有象征意義,連接某種親緣關系,從形式上的一脈相承。過去是講述一個故事,將事情的緣由、發展和結局一一呈現,暗示人生的道理。如今這個封閉的思路被現代派繪畫消解了。它不訴說故事,始于無端,終于描述。更多的是直接呈現,但呈現的方式帶有隱喻、自由、偶發的因素。它們平常在生活的每個角落,本身并不負擔著某些人類的責任,但藝術家將它們取材,在不改變其物性的前提下,再造或進行二次創造,變成一件帶有精神的物什。于是存在的完整性必然需要解讀,也同時避免不了價值性的誤讀。這是創作中最閃耀的時刻。

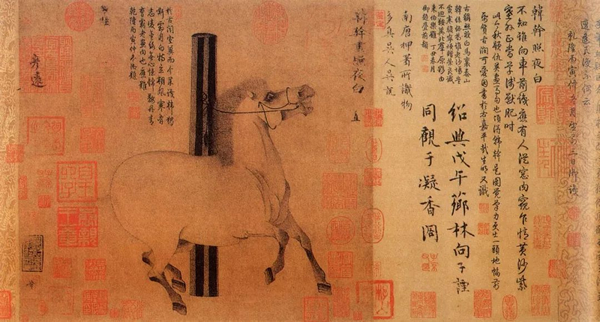

唐 韓干《夜照白》 紙本設色 縱30.8cm橫33.5cm 美國大都會博物館藏

藝術模仿現實,還是現實模仿藝術,這在文學史上是個有趣的問題。柏拉圖傾向前者,一些激進的天才作家說出后者才是秘密所在。薛松的作品中強烈的現實因素,并且伴隨偶然現象,就地選取的文件中,還包括藝術史中的熟悉影像。在形象本體中,它們是審美的,產生著視覺上的愉悅感受,例如徐悲鴻的駿馬。馬在中國繪畫史自秦漢便有高峰,從雕刻到繪畫,無一不體現中國文人的既現實又浪漫的情懷。一個審美事物的出現并不是偶然,它在反復的歷史性研究、比較、實驗中誕生,例如若是換做元代趙孟頫的馬,那種文人情懷、清癯淡雅、線條細瘦的特征就未必適合當代繪畫的語言,或者藝術家可掌握的語言。再早的唐代畫馬大家韓干,他的《照夜白》名聞天下,但那形態更多的取決于水墨的本質和趣味,在當代繪畫語言中就具有了局限性,當然并不排除特殊的現象。徐悲鴻近代水墨的馬,在裝飾意味中有其重要的特質,這與唐宋文人畫的高峰品質占據了兩個不同的審美觀念。徐悲鴻的馬和水墨意味都更為直接夸張一些,寫意的特性使得它們更為親近大眾讀者。淡雅和奢華是一個社會的兩個方面,不存在單獨討論的意義。薛松采用了這個時期的這類風格符號,樣貌雖然夸張、熱情奔放的,但在嚴謹的拼貼技術中,又讀出了情感的克制,甚至淡漠。在原本寫意的輪廓中,填充了嚴謹甚微的材料排列。另外一個動物老虎,有年畫和版畫的味道,將原本具有上海奢華氣質的繪畫取材于一個最為平凡的民間畫種中,增加了觀看和闡釋的趣味性。畫面中老虎的表情是木訥的,與同為觀眾熟悉的、奔放的烈馬形成鮮明的對比。

有解讀就生發誤讀,誤讀中生長另外的解讀成分。事物換一個說法或者講述另外的故事,它本身就作為觀看的意義,甚至批評性的,達到二次創作的領域。作品“符號”系列,更多圖像處在當下的,它們并未過時,因此理解的方向也是無限的包容,像貨幣符號。符號輪廓中進行了紙質貨幣的拼貼,并且來自各個國家的貨幣種類,它們具有不同的顏色、人物、大小,其本身就有審美的功能,同時又喚醒了人們內心深處共同的語言。潛在的話語。一種我要說、如何說、就這樣說的沖擊力,同時直接的面貌又不淺嘗輒止,它們均衡地分布在畫面中,平鋪直述,反而具有了不可替代的力量感。潛臺詞充滿幽默和嚴肅,又拾遺了大眾的話語。另外的“加減乘除”的符號,影射復制工程之無限,也表征時代某些方面行為的高度密集,不可計量。

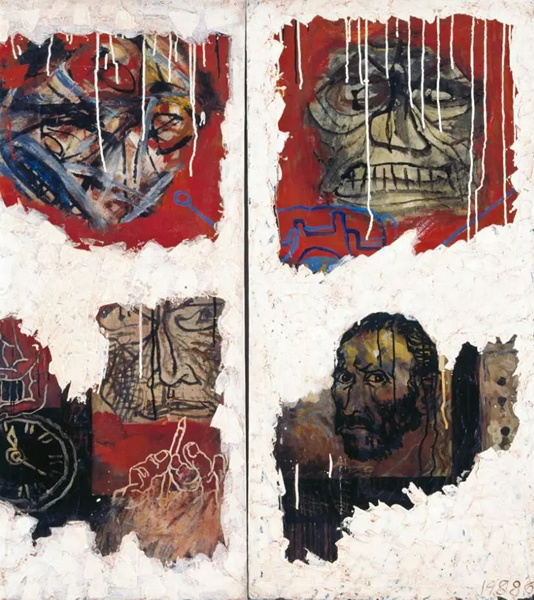

《向梵高致敬》 薛松 100×100cm 布面綜合材料 1988

三、物性材料

作為拼貼,它為語言和觀念服務。藝術家訪談錄中,提及到工作室曾遭遇一場大火。但在大火之前的實驗性創作中,已經嘗試了繪畫語言的多種可能性。畫面訴說著渴望性的探索,尋求解決真理性的新觀念或者新闡釋。這就為后來的新語言做了思想和行為的鋪墊。失火事件發生在1990年,為方便理解風格成長的過程,可以擇事件之前的繪畫作品與風格,并進而探索其中的觀念傾向。

1988年(23歲)《向梵高致敬》、《無題》兩件作品還有著西方現代派風格的影子,處在摸索的時期。前者是二聯畫,分四個繪畫的塊面,已經有了超現實和拼貼的影子,各個元素的組合很多出于無邏輯、不相關的安放。后者《無題》視覺上更容易分辨出是純繪畫的,痛苦的面容周旋在幾枝干枯的樹杈中,流露生命死亡的氣息,或者說是:激情。可以說這時期的作品還處于漂泊狀態,風格和觀念的歸屬感不那么顯著,像游子的心靈。1989年(24歲)《迷墻》、《無題系列》,前者也呈現了片段的布局(2012年“與羅斯科對話”系列已走向成熟),《無題系列》有明顯的超現實感受力,還有表現主義的視覺印象,用筆粗獷,形象呈不安分的混沌狀物體。1990年也是《無題》,已經有了焚燒書冊的塊狀物,重要的是影像和書法嵌入其中,還有青花瓷的樣式,說明開始了探索中國文化的啟程了,體現個體的民族性和本位感。同樣現代派的激情還存留在畫面。據此分析,1990年處于創作風格轉折的重要年份。92、94年的作品就有了自主的拼貼和多元材料的運用了,書法文化占據重要的位置。

《與羅斯科對話之五》 薛松 80×60cm 布面綜合材料 2012

《與蒙德里安對話之四》 薛松 140×160cm 布面綜合材料 2012

藝術家本人說:火把身邊的書本、畫冊、雜志、報刊及其他印刷品從有形中解體,這些材料了神形走出了框框,隱含了大量原先不見的信息。創作便從可見到不可見的信息中拾遺自己的語言,以綜合材料為媒介,重建一個領悟的藝術境界。這里隱藏了一個文學觀念的秘密:隱喻的作用。焚燒帶有儀式感,例如祭奠、拜祖、告別等社會習俗,甚至還會聯想宗教。古老的人類篝火歡慶、商議大事,火作為甲骨文象形字,昭示生命之光。燃燒的過程中,灰燼作為結局呈現出的物性,就有了無盡的所指。但它的本身就只有一個概念:燃燒剩余物。出于哲學和詩的傳統功用,在它身上就發揮了無盡的闡釋,灰燼是一,也是一萬。由此,物之先是大量的、有形的、可見的信息,經過藝術家的主觀焚燒,變成了另外的物性,不可逆轉的、徹底變性的物態。再由這個可見的東西,隱喻的力量賦予它承載一切的信息,包括焚燒之前的信息,這個轉化的過程達到了真正的,中國道家學說中的“生萬物”。也通過這個方式和橋梁,藝術家傳達當代社會中的城市秘密,他本人說的:上海的秘密在于它沒有歷史。創作從無端開始,以自己的語言無限復制一種單一的話語,又走向無限的闡釋。

四、繪畫的傳統性

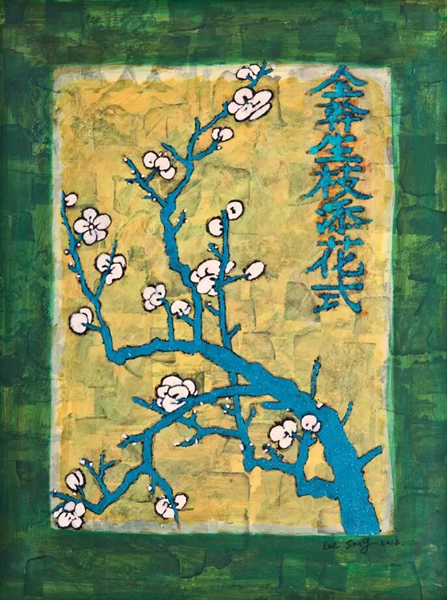

作品中的傳統書畫形態是整體風格的重要方向,藝術家本身曾習過水墨山水。可以說中國傳統文化的傳承記憶由來已久,它存在創作中的一切行為中。包含了秘密的發現。以“與羅斯科對話”系列為參照(2012年)。作品上的山水形象并不復雜,多是一個枝頭、一處人家、一朵祥云,繼承了中國繪畫的精神:得意忘象。羅斯科的抽象繪畫,單純的色彩散發威嚴、儀式、紀念碑性的感受,與中國禪意的思想有異曲同工之處。薛松稍微改變了一下形式,將色域變成了拼貼的具體形象,但遠觀的整體感受力還是不變的。當代藝術理解觀念出發,到達另一個觀念的發現,解決了繪畫本質的命題:繪畫過去是什么,現在是什么;繪畫這個地域的思想,繪畫那個地域的思想;從歷史而言,藝術如何建一個橋梁讓觀眾便于理解經典的魅力。同時在局部的細處,大量的碎片又承載了社會的數字化、信息化、復制性特征,以反諷的方法,批判性地描繪了城市的現狀。2013年的“對話蒙德里安”系列也傳達了視覺由簡約到密集的矛盾,打通了中西思想的共通性。一生二,二生三,三生萬物。不僅如此,畫面甚至只采用了教學材料中的《芥子園》圖像,采用人們耳熟能詳的范式,來傳達觀念的所思所想。

《羅斯科上的芥子園之七》 薛松 80×60cm 布面綜合材料 2012

在過去,中國繪畫的歷史以筆法的創新來論大師,例如皴法始于五代,之后便成為分辨繪畫風格的主要特征。而現在,創作擺脫了技法的傳統束縛,以觀念的重新闡釋和解讀為重要辨識方向,對繪畫物種的本體的認識,同是理解當代藝術現象和本源不可趨避的問題。

薛松

展覽現場

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號