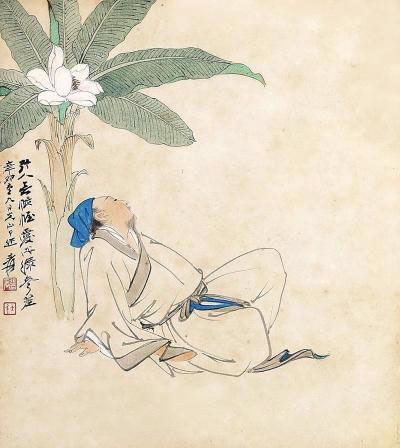

徐承賚平初霞伉儷舊藏張大千《芭蕉高士》

近期廣東有拍賣行舉辦的春季拍賣會,17個專場2000余件拍品共取得5.2億元的總成交額,其中“倩庵癡語”專場更是取得“白手套”佳績。

“倩庵癡語專場是吳湖帆與周鍊霞之間的書畫往來,都是小尺寸作品,這是小精品強勁的最佳詮釋。”業(yè)內(nèi)人士表示。除了小精品的驚艷,名家舊藏生貨,出處清晰,也得到市場熱烈響應(yīng)——《大成》雜志主編沈葦窗舊藏專場、楊可忠舊藏專場、徐承賚平初霞伉儷舊藏專題等,成交率都達到了90%以上。此外,文藝界名流的作品也在本次拍賣會中屢屢打破歷史紀(jì)錄。

小精品的表現(xiàn)并非獨家,嗅覺靈敏的拍賣公司在征集階段就已思路明確,調(diào)整了戰(zhàn)略。不少小拍賣行開始圍繞小精品運作,小精品特別多。不光如此,拍賣大哥大嘉德亦是如此,大件的走不動,小精品賣得超級好。傅抱石一件1平尺多的小品,600萬元成交,而同樣是傅抱石作品,一幅估價5000萬—6000萬元的10平尺巨作,流拍。

市場熱度的厚此薄彼并非偶然。“這與市場資金量有關(guān),進場資金緊張。”專家分析,大資金緊張,大作品成交相對困難,不像2012、2013年,動輒上億的大作成交。拍賣公司、畫廊業(yè)主也在調(diào)整、選擇、適應(yīng)。大的買不動,可以買小的,成交依然活躍。“市場好與壞是相對的。”

而傳說中的樓市、股市資金轉(zhuǎn)向,業(yè)內(nèi)人士并不太認(rèn)同:“純屬臆想,不可能的事兒。從來不玩藝術(shù)品的,誰往這兒轉(zhuǎn)啊?進入藝術(shù)品收藏是個漫長的過程,需要培育,不管是消費還是投資方向調(diào)整,都有個過程。”

“這個過程,雖然緩慢,卻從未停止過。每年新增五六百新買家進場,自然也有老的買家離場,可能是資金問題,也可能是藏品積累到一定階段,更新慢了。”“新藏家有大有小,每年買幾百萬幾千萬幾個億的,都有。名聲在外的大佬王中軍,就一直在買藝術(shù)品,并且體量很大,股市的錢也一直在往外抽。”

公開信息顯示,上海今年新增近10家私人美術(shù)館,而這些美術(shù)館要充實館藏,需要大量采購,并且持續(xù)更新,其吞吐量是驚人的。

有實力,有認(rèn)知,看到藝術(shù)品資產(chǎn)配置、保值增值、規(guī)避通貨膨脹的功用,越來越多具備資金實力的新買家投身藝術(shù)品市場,將是支撐未來收藏市場的主力群體。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號