在中國古代的藝術(shù)主題中,動物題材早于并多于植物題材,祥瑞動物早于并多于寫實動物。同時動物題材中大凡與寫實動物不能劃等號的,在是與非之間的動物,皆稱之為“獸”或“瑞獸”。如美國舊金山亞洲藝術(shù)博物館(以下簡稱為“亞洲藝術(shù)館”),其館藏的三件別致的宋代獸玉雕,就是華夏祥瑞動物題材藝術(shù)品中的代表佳作。

屬于瑞獸玉雕的,是亞洲藝術(shù)館珍藏的兩件玉獸。其中的一件白玉獸(圖1),高8.3、長10.5厘米,以新疆上等白玉雕琢而成;色澤溫潤典雅,光潔迷人,保存完好。此玉獸作奔馳后頓足回首狀,四足前撐,長尾卷曲,雙目遠眺,仿佛是一場動物賽跑的冠軍,到達比賽終點后正在等待后來者;而不像“龜兔賽跑”中那驕傲的兔子,倒像是非常有“涵養(yǎng)”的“紳士”。其雕琢神情并茂,不失為宋代瑞獸玉雕中的精品。

另外一件玉獸(圖2),材質(zhì)為青玉。它長13.3厘米,青白玉質(zhì),表面褐色沁澤,并且還帶細裂紋,保存完整無缺。該玉獸作蹲伏狀,四肢向前伸展,長尾自然彎曲,側(cè)視圓目,背脊鬃毛編織成繩索狀。其安逸自得的神態(tài),大有“我是瑞獸我怕誰”的“你奈我何”味道。

亞洲藝術(shù)館的這兩件宋代玉獸,一白一青,一站一臥,動靜結(jié)合,相互呼應,可謂“獸中雙雄”。并且玉獸的質(zhì)地品質(zhì)、造型神態(tài)、雕刻技法等方面,其藝術(shù)水準自然不在話下,絕對屬于我國古代玉獸精品中的珍品。至于玉獸的時間斷代問題,南京博物院研究員、中華玉文化中心顧問殷志強教授,在他所著《旅美華玉——美國藏中國玉器珍品》中說道:“根據(jù)我國陵墓石刻、地下考古出土石、陶、玉、銅等質(zhì)地瑞獸材料顯示,這兩件玉獸與宋代皇陵石刻比較接近,尤其是瘦弱的身軀、外凸的雙眼、自信而又帶哀愁的神態(tài),更加體現(xiàn)出宋代動物雕刻的重要細部特征,同時也符合宋代社會的藝術(shù)審美風格”。

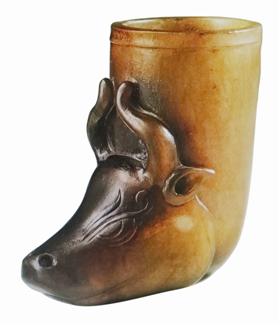

除以上兩件玉獸以外,亞洲藝術(shù)館還珍藏有一件十分別致的獸首玉杯(圖3),同樣也屬于宋代的獸玉雕。其高8.9厘米,青白玉質(zhì)材料,表面通體呈褐色,但色澤深淺不一,獸首頭部較深,并有明顯的過渡層次,屬于巧色玉雕工藝。玉杯由杯身、底把兩部分組成,構(gòu)成不同于中國傳統(tǒng)的古杯形式。杯身呈圓形,口沿部分帶寬弦紋,通體光素無紋;杯把沒有立于上端外側(cè),而立于杯底,獸首形似牛首狀,雙角上翹,雙耳外招,雙眼微睜,溫柔地依附于地,形成一個穩(wěn)定的杯座,既可以作杯底,又可以作把手,可謂一舉兩得。

需要特別指出的,是有極少數(shù)學者把獸首玉杯稱為角形玉杯,其實這是錯誤的,因為兩者屬于不同系統(tǒng)的杯。角形杯是模仿獸角尤其是牛角造型,在中國的新石器時代就出現(xiàn)了陶角形杯,漢代也有玉角杯出土。而獸首玉杯是外來造型,是受古代波斯金、銀、象牙等名貴材料,制作的名為“來通”造型的影響。古波斯認為來通杯是圣物,用它注酒的話可以防毒,故此廣泛應用于上流社會。同時上文提到的殷志強教授還指出:“唐代隨著陸路絲綢之路貿(mào)易的暢通,來通杯傳到中國,并有仿制的玉制來通杯(出現(xiàn)),但形態(tài)沒有古波斯來通杯形象生動、靈巧,顯得有些呆板;因為大部分仿制的玉匠可能還不了解其原始意義,獸首已不再是中亞神獸了,而以牛、羊代替,具有本土特色,顯得更為溫和。”綜上所述,亞洲藝術(shù)館珍藏的應是獸首玉杯而非角形玉杯。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號