2018年8月12日,新浪當代藝術·國際邀請上海美術學院馬琳博士與藝術家林天苗在上海外灘美術館進行對話。她們從林天苗的“體·統”展覽出發,圍繞林天苗早期和近期創作的幾件作品,討論林天苗如何在不斷試驗的過程中突破自我與轉向,向觀眾呈現她的心靈花園與社會花園。

Sina Art Talk嘉賓:

馬琳(上海美術學院副教授)、林天苗(藝術家)

藝術家林天苗在展覽現場

馬琳:林老師好。很高興今天在“體·統”展覽現場圍繞你的作品邊走邊聊。我們現在背后的這件作品《白日夢》是你早期非常有代表性的一件作品,四樓《我的花園》又是你為這次展覽量身定度的大型裝置交互作品。從《白日夢》對身體和自我的關注與結構,到《我的花園》對社會現象的關注與嘲諷,反映了你創作的轉向。這次展覽雖然不是個人回顧展,但是還是可以根據幾件作品來分析你二十多年的創作思路與線索。可以先談談這次展覽的結構和理念嗎?

林天苗:這個展覽是有層次安排,從二樓往上走,一直到六樓,都是有層次遞增的,二樓“個體意識”,到了三樓“群體意識”,到了四樓,就是“公共意識”,五樓是“終極意識”。這是我和策展人在初期探討概念階段,分樓層研究過程中產生逐層的設定。

林天苗,《白日夢》,白棉線、白布、數碼照片,200×120×380cm,1999年

林天苗和馬琳在《反應》作品前

馬琳:可以說這四個“意識”代表了你創作的材料和思想的轉變,比如早期的《白日夢》是用線為材料,到現在的作品《我的花園》以玻璃為材料,而玻璃中流動的液體也可以看做是連續的線。從“線”這個關鍵詞來理解你的作品是一個角度。

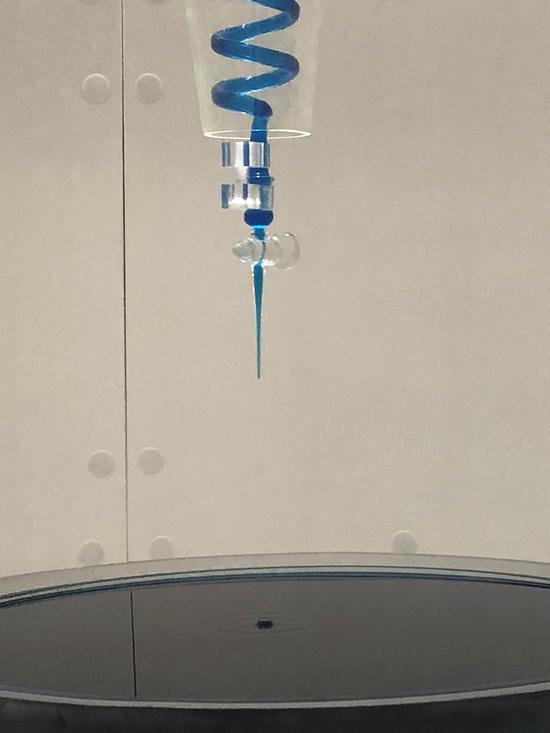

林天苗:把握材料運用,對觀念的呈現是至關重要。20年前《白日夢》可以看做自我觀望、發現、了解的過程;而20年后的《反應》這件作品,更強調觀者自己“我”的存在。《白日夢》是主觀中的我,而《反應》是觀者和自己“我”意識構成對話的設定,是通過這個裝置作品來提醒自我意識的存在,是真實的假設。所以把二樓的兩件作品在和策展人初期溝通過程中方便討論而劃分為“個人意識”吧。

林天苗,《我的花園》(局部),鋁合金框架結構、玻璃、液體循環系統、地毯,尺寸可變,2018年

林天苗,《我的花園》(局部),鋁合金框架結構、玻璃、液體循環系統、地毯,尺寸可變,2018年

馬琳:到了四樓《我的花園》這個意識就不再僅僅是自我意識了,而是轉為一種公共意識。花園可以是很私密的,但是也可以是很開放的。尤其在西方,花園通常是沒有圍墻的,是對公眾開放的地方。

林天苗:《我的花園》也有潛意識在里面,無限和不確定性等。我在選定使用顏色的時候非常謹慎用心的,選了粉紅、綠、藍色,色彩是非常強烈的,濃度、粘稠度在實驗的過程中非常困難,實驗過程用了差不多1-2年時間。從爭取資金到實驗,再到制作,一步步走的蠻辛苦的。一開始我們在探討玻璃的可能性,到后來我們把實驗的重點放到了液體的表現性上。可以說“液體”也是理解這個展覽和作品的關鍵詞。液體—-里面有各種可能性可以去挖掘,像《反應》作品中藍色液體,它的粘稠度和血液是差不多的,其中有科學精確的配方。三樓《暖流》我們不斷地試驗液體的濃度。《我的花園》中的液體,我們當時以為已經沒有問題完成了,到現場后發現液體幾乎沒有色彩了,像白水一樣,在日光下被日化了,所以這件作品在技術與科學方面挑戰是很大的,我們實驗的過程也是非常繁復的,失敗了重來,一直達到滿意的效果為止。

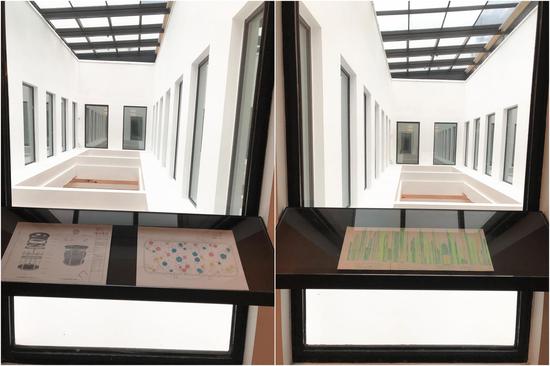

“林天苗:體統”展覽現場:作品手稿

馬琳:六樓展示的很多草圖都是和這兩年的實驗有關吧。

林天苗:分為前期畫的概念形成草圖,另外還有實行過程中機械類的圖紙,我和制作團隊去完成的。

林天苗,《暖流》,鋁合金框架、不銹鋼機械結構、玻璃器皿、液體循環系統,220×652×58cm,2018年

馬琳:你的這次展覽中有不少機械與科學的成分,但是似乎都被隱藏起來了,每層展廳都特別干凈。從試驗到最后的完成都是需要團隊一起來協作完成的,你們團隊也有不少技術和科學人員吧。

林天苗:制作團隊挺多人的,各自有不同的分工。像《暖流》這件作品是有復雜的機械支撐,需要很強的穩定性。看上去我們用的是現成的物品,都是艱辛、精心設計改裝過的,要經過不斷地試驗,液體使用量,泡沫打出來多少,還有速度控制等等。

林天苗,《反應》(局部),弧形雙曲面板、震動地坪、滴液循環系統、脈搏采集、音控系統,344×344×339cm,2018年

馬琳:傳統的玻璃工藝已經發展的很成熟了,你把玻璃作為一種材料融入到當代藝術的創作中,可以說是打破了對傳統手工藝材料的限制,拓展了玻璃的表現范圍,使得我們可以重新去討論藝術與設計的概念。

林天苗:玻璃工藝不是我工作的范圍,我強調的是玻璃怎么能在我的觀念中被最終呈現的可能性,這個技術不是最重要的。其實這些大型的裝置作品,沒有刻意研究玻璃工藝,但在從技術上的層面都已經到達制作極限了。同樣液體也都要花很長時間去研究。比如《暖流》作品里面有很多技術上的內容,但都被我們刻意隱藏起來了,我們反復論證是突出藝術觀念為首要條件。像《我的花園》,液體噴射節奏的控制都是先感覺,再有科學的數控計算出來的。不過這些都不是最重要的,重要的是最終呈現的藝術觀念。

林天苗,《嗨!!!》,白棉線、投影儀、揚聲器、擴音器,1060×475×300cm,1999-2018年

馬琳:一個當代藝術史就是一部展覽史。從展覽來了解和分析藝術家創作風格的變化是研究藝術家和藝術作品的一個路徑。每個藝術家通過不同時期的展覽來展出具有階段性理念的作品。你之前在紐約的亞洲協會和上海的昊美術館都舉辦過個展,這個展覽和之前的展覽有什么不同和聯系呢?

林天苗:每個展覽是漸進的思考過程,是藝術家階段性的總結。像《白日夢》這件作品是將近二十年前創作的,它的理念是我們自己對自我的認識和觀看,轉向對社會擴展了解的過程。其中有一種侵略性、挑唆性,質疑性存在。它不是唯美的,而是客觀的把一種時間、生命提純顯示出來。幾年前我把女性話題畫了一個句號,不想被框在里面受限制。《體·統》這個展覽給我的機會在更高的層次去探討更豐富的可能性。

“林天苗:體·統”展覽現場

馬琳:你早期的作品,由于運用了線、女紅等材料,所以一些評論家是從女性主義的角度來討論的,但你似乎不太喜歡被貼上這個標簽。

林天苗:我不太懂女權、女性主義這些詞在我身上的真實意義。我只知道在美國女權主義是一個特定的運動,是文明過程中自然地進展女性爭取公平的過程。爭取這些權利沒問題,但最好不要作品思考中談這些,容易被局限在女性主義框架,僅僅談女性主義,很累很無聊,沒有必要浪費精力。當然,我不否認女性和男性肯定是有差別的,女性用經驗、身體結構去認識事物的時候和男性是不一樣的。限定范圍只能是綁住自己的手腳。

林天苗,《失與得》(局部),聚脲、工具、不銹鋼支架,尺寸可變,2014年

馬琳:從評論家的角度來看,是會用一個理論來解釋一個藝術家的作品,這是一種研究方法。但是這十年來,藝術評論和理論也在不斷變化和發展,現在看到女性藝術家的創作,我們不會把她簡單理解為一個女性主義者,這就是一個藝術家創作的作品,可以從多種角度來解釋。其實現在無論是評論家還是藝術家都在突破自己的局限。

林天苗:是的,我們可以探討更多,完全可以從更寬廣的角度來討論。評論家有自己的方法,其結論會影響藝術家的創作,而藝術家怎么走就看自己的本事了。

“林天苗:體·統”展覽期間排隊的觀眾

馬琳:一個展覽在展出期間,公共教育推廣非常重要,上海這幾年來,美術館的公共教育活動也做得非常活躍。這可以幫助觀眾理解藝術家創作的思路和背景,觀眾也可以介入其中,參與各方面的討論。上海外灘美術館配合這場展覽,做了哪些公共教育活動呢?

林天苗:外灘美術館在展覽期間舉辦了幾場展覽導覽。還有不同的領域的講座,比如藝術家個案在藝術史上的發展位置、植物學與藝術的關系、藝術和技術互補的合作,藝術與性學的關系、還有皮力關于女性主義的講座,以及各種工作坊等。在展覽開幕之前,教育部會配合展覽安排這些教育活動。

林天苗與馬琳在《我的花園》漫步

馬琳:上海的美術館有個現象是觀眾推著美術館往前走,美術館一定要創新,要吸引觀眾的眼球。你這個展覽開展以來也吸引了很多觀眾的關注,有些媒體也把你這個展覽列入“網紅展”,稱為打卡必到處,你介意自己的展覽被稱為“網紅展”嗎?

林天苗:我覺得挺好的,這說明大家喜歡啊。無所謂什么叫法,可以吸引藝術家、大眾來參與是最好的,普通觀眾怎么稱呼網紅展說明愿意參與感興趣。我認為網紅展有兩個層次,一是來參觀的人多借助互聯網傳播,二是作品可以讓觀眾來體驗感受,在《我的花園》中行走漫步,在《反應》中感受自己的律動,提升日常生活質量。我希望觀眾來參與,展覽不應該僅僅存在于高高在上藝術圈內的活動。

注:本文根據錄音稿整理而成,整理者:周美珍,張揚。內容經馬琳和藝術家林天苗審閱。

展覽信息:

“林天苗:體·統”展覽海報

林天苗:體·統

2018年6月26日 – 2018年8月26日

地址:上海外灘美術館,虎丘路20號

顧問策展人:亞歷山德拉·孟璐

助理策展人:朱曉瑞

主辦:上海外灘美術館

協辦:上海玻璃博物館

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號