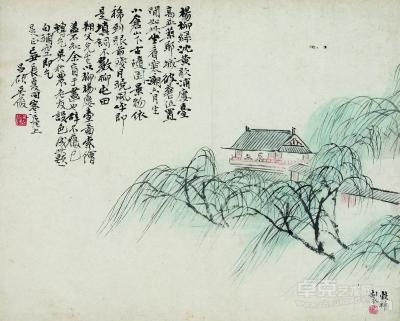

楊柳樓臺圖(國畫) 吳轂祥 吳昌碩題

一長廊延伸至湖中,湖心處一樓閣,兩高士倚欄而坐,清談賞景。數(shù)株楊柳從岸邊斜出,垂下萬條絲絳。湖面霧靄沉沉,一望無際。這是畫家吳轂祥(1848-1903)筆下的一幅山水小品所呈現(xiàn)的景象。在畫幅右下側(cè),吳轂祥自署“轂祥制”,鈐白文方印“吳轂祥”。在畫幅左上側(cè),則有吳昌碩(1844-1927)題跋云:“楊柳綠沈黃歇浦,樓臺高并筑耶城。彼蒼位置閑如此,坐看寒潮六月生。小倉山下古隨園,景物依稀到眼前。殘?jiān)聲燥L(fēng)呼即是,填詞不數(shù)柳屯田。翔父先生以《楊柳樓臺圖》索繪,蓋不知余盲于畫也,辭不獲,已轉(zhuǎn)乞吳秋農(nóng)老友設(shè)色成此,題句補(bǔ)空,即乞是正,己丑長夏同客滬上,昌碩吳俊。”鈐白文方印“吳昌石宜壽”。據(jù)此可知,此圖實(shí)為“翔父先生”請吳昌碩繪,而吳昌碩自稱“盲于畫也”,故由其好友吳轂祥代勞。“己丑”為清光緒十五年(1889年),時年吳昌碩四十六歲。吳昌碩早年以詩文、書法、篆刻馳名,拙于繪事。在清光緒十四年(1888年),吳昌碩師從任伯年學(xué)畫,其時以梅竹為專長。現(xiàn)在所見吳昌碩這一時期的繪畫中,有清光緒十二年(1886年)的《墨梅圖》和《墨荷圖》(均藏浙江省博物館)、十三年(1887年)的《綠梅圖》及十五年(1889年)的《瓶荷圖》(均藏中國美術(shù)館)等,唯獨(dú)不見山水。故此時,吳昌碩不是“盲于畫”,而是對《楊柳樓臺圖》這類的山水畫不能嫻熟駕馭,故有請人代筆之舉。此外,吳昌碩此詩并不見于其梓行的詩集中,因而乃其軼詩,可補(bǔ)文獻(xiàn)之不足。

吳昌碩跋語中所言“翔父先生”,為袁祖志(1827-1899),乃清代文學(xué)家袁枚(1716-1798)嫡孫。他字翔甫,一作翔父、祥甫,號倉山舊主、又齋,別署楊柳樓臺主人,浙江錢塘(今杭州)人,曾官同知,于清光緒九年(1883年)隨唐廷樞(1832-1892)訪問歐洲,后寓居上海,歷任《新聞報(bào)》《申報(bào)》和《新報(bào)》主筆,著有《談瀛錄》《隨園瑣記》等。

清光緒七年(1881年),袁祖志在位于上海城北的四馬路筑楊柳樓臺,一時詩壇名流紛紛吟詩作賦,極壇坫之盛。袁祖志自己有《自題楊柳樓臺圖請同社諸君子暨大吟壇正之》詩記其事:

要把繁華俗轉(zhuǎn)移,大張旗鼓日吟詩。春歸楊柳千條盡,人在樓臺四顧宜。十里笙歌花簇簇,六街燈火漏遲遲。貧來百事從人借,借得園林景更奇。買鄰偏近可兒家,柳色深藏幕不遮。但有才人皆入座,斷無騷客不停車。拓開幾案爭評畫,倚遍欄桿為賞花。盡把風(fēng)光共消遣,勝他俗吏唱排街。偶然平地學(xué)神仙,勝友良朋盡有緣。百首新詩題壁上,一樽清酒醉花前。才看棋局爭雙刦,又聽琴聲動七弦。也是浮生行樂處,何須十萬買山錢。綠陰濃覆盡沈沈,到此應(yīng)無俗慮侵。蝸角客盈疑廣廈,馬蹄聲碎出疏林。吹人衣袂風(fēng)常送,曠我襟懷月更臨。笑指三山森海上,穴濛蜃氣未須尋。

從詩中可知其興味之所在。而在樓臺建立當(dāng)年,好友龍湫舊隱(葛其龍)亦有《辛巳暮春倉山舊主得小樓于城北綠柳深處,顏其額曰“楊柳樓臺”,集同人觴詠其中,因成四律以志其勝》,其一曰:“倉山舊主最風(fēng)流,垂柳陰中作小樓。一片煙波翦淞水,二分明月借揚(yáng)州。閑情聊復(fù)調(diào)鸚鵡,近局還堪約鷺鷗。此日冶春重結(jié)社,要將佳話播千秋。”此可從側(cè)面窺探當(dāng)時楊柳樓臺的雅趣。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在袁祖志主筆的《申報(bào)》上,以“楊柳樓臺”為主題與其唱和的詩篇有數(shù)十首之多,足見其在晚清上海文壇的影響力。

不僅如此,袁祖志還邀請當(dāng)時滬上的繪畫名家,以“楊柳樓臺圖”為主題,揮灑丹青,留下圖像記錄,上述吳轂祥作品即是一例。在此之外,為其繪制斯圖且作品可見者還有俞禮、陸琪、倪茹、潘耕數(shù)家。

俞禮所畫為三株柳樹迎風(fēng)吹拂,柳堤右下側(cè)露出樓臺一角,一高士趺坐其中,數(shù)卷詩書陳列其側(cè)。作者題識曰:“楊柳樓臺圖,翔甫老伯大人囑畫并請大雅兩正,俞禮。”鈐白文方印“俞達(dá)夫”。俞禮(1862-1922),字達(dá)夫,號隨庵,浙江山陰(今紹興)人,任伯年弟子,擅畫山水、人物和花鳥,在上海以鬻畫為生。陸琪所寫為一座樓臺矗立在山麓下,遠(yuǎn)處山峰對峙,一人坐于閣樓中,眺望遠(yuǎn)景。作者題識曰:“楊柳樓臺圖,倉山舊主屬,陸琪。”鈐朱文方印“琪”和“韻樵手筆”。陸琪,字云樵,一作韻樵,浙江蕭山人,擅畫山水、人物。倪茹所繪為一座閣樓屹立于湖邊,隱約可見一人之背影,近處為綠樹掩映,遠(yuǎn)處則水天一色,一望無垠。作者題識曰:“楊柳樓臺圖,翔甫姑丈大人命繪,乙未冬日姪輩倪茹謹(jǐn)寫。”鈐朱文方印“儒粟”。倪茹,字儒粟,浙江杭州人,曾為諸生,自稱乃俞樾(1821-1907)弟子,擅詩文書畫。“乙未”為清光緒二十一年(1895年)。倪茹言袁祖志為姑丈,則兩人有姻親關(guān)系。潘耕所繪為一條河流的兩岸,楊柳依依,一座茅亭坐落于河西一側(cè),兩人對坐相談,亭邊水流潺潺。作者題識曰:“楊柳樓臺圖,戊子冬至日寫似倉山舊主,即請正之,稼梅潘耕。”鈐白文方印“潘耕私印”。據(jù)楊逸《海上墨林》記載,潘耕,字稼梅,浙江秀水人,擅畫山水,兼善人物,師法胡公壽。此處之“戊子”為光緒十四年(1888年)。

《楊柳樓臺圖》創(chuàng)作的時間集中在1888年至1895年間,可知是袁祖志在不同時段邀約畫家繪制。諸畫雖然都是圍繞袁祖志別業(yè)所繪,但就圖像來看,均各不相同,已然超越了樓臺本身。很顯然,畫家們刻意營造了一種詩意化的場景,創(chuàng)造了文人所期望的精神家園,其藝術(shù)的真實(shí)取代了生活的真實(shí)。諸畫將主人公袁祖志置身其中,這種狀態(tài)既是對明清以來行樂圖傳統(tǒng)的一脈相承,又是晚清時期文人畫的縮影。袁祖志作為藝術(shù)贊助人,客觀上成為諸畫這一主題性創(chuàng)作的推動者與策劃人,諸畫又成為詩人與畫家交游的實(shí)證,是其時海派文化的折射和反映。

因袁祖志有“太史文孫”的特殊身份,再加上自己文采斐然,又為多家名報(bào)的主筆,故形成以楊柳樓臺為中心的上海文人交游圈,也就在情理之中了。《楊柳樓臺圖》即是在詩文唱和之外,進(jìn)一步印證了這一史實(shí)。

值得一提的是,五件《楊柳樓臺圖》被裝裱為一本冊頁,首頁有行書題箋曰:“楊柳樓臺圖,千尋竹齋主人藏。”不著題寫者姓名,亦無鈐印。“千尋竹齋”為朝鮮權(quán)臣閔泳翊(1860-1914)齋號。閔泳翊亦擅書畫,曾流寓上海,與吳昌碩、吳轂祥等人均有交游。吳轂祥曾于光緒二十八年(1902年)為其繪《千尋竹齋圖》。此圖連同《楊柳樓臺圖》,成為十九世紀(jì)晚期中朝兩國文人交往的見證。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號