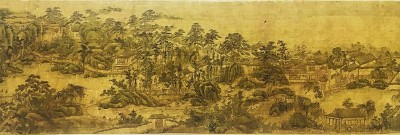

張元濟是我國近現代史上著名的出版家、藏書家、版本目錄學家、圖書館事業家,畢生與書有著不解之緣。他緣何這么愛書,其藏書的最初動因是什么? 日前揭幕的“菊香書林———上海圖書館藏張元濟文獻精品展”上,一幅《涉園圖詠手卷》 泄露了“天機”。

作為上海圖書館精心籌備的年度大展,本次展覽集中呈現了張元濟譯書、印書、藏書、著書以及社會交往五個方面的第一手資料,亮相的107件珍貴文獻大多為首次公開展出。

生于藏書世家,立志恢復祖先藏書

描繪海鹽張氏藏書之處涉園的《涉園圖詠手卷》,被擺放在了展廳的顯眼位置。根據該手卷后面所附的張元濟親筆題跋,他生于海鹽藏書世家,其十世祖張奇齡將海鹽南門外居“大白居”設為書齋。九世祖張惟赤拓建“大白居”,將其改名“涉園”,開始藏書。此后,張家一直對涉園進行擴建,而藏書也日益豐厚,到清嘉慶年間,涉園聲名遠播,成為江浙一帶藏書、刻書、讀書及游覽的勝地。太平天國期間,涉園被毀,所藏圖書也散佚罄盡。張元濟立志恢復祖先藏書,多方收集,其中尤以原涉園藏書、刻書及鄉邦文獻為重點。

據史料記載,為了得到心儀的古籍,張元濟不惜花費重金。比如,從本次展出的元刻本 《纂圖互注南華真經》上的題跋可知,張元濟為了得到此書花了180圓,而此前為了購得宋刻元修本《纂圖互注荀子》,更是花了340圓。對此,張元濟的態度是“先人手澤,得以來歸,雖糜重金,亦所不惜”。

“這便是張元濟與書結緣的最初動力,但如果只局限于藏書,他僅僅是一位固守傳統的藏書家,但張元濟的步伐并不止于此。”上海圖書館研究館員高洪興告訴記者,二十世紀初,向公眾開放的圖書館在中國剛剛出現,與時俱進的張元濟便敏銳地感受到新式圖書館取代舊式藏書樓的必然性。本次展覽上,一封1911年3月3日張元濟寫給盛宣懷的信函透露了相關信息:當時盛宣懷正在籌辦愚齋圖書館 (亦名上海圖書館),信中,張元濟對圖書館表現出極大的興趣,詢問“圖書之府何日觀成”,并提出“能否邀求特允先往參觀”。

與時俱進,將畢生所藏向公眾開放

事實上,早在1904年,張元濟便在商務印書館編譯所創立了圖書室,1909年定名為涵芬樓,起初是為滿足商務印書館同仁編輯圖書時參考所需,到了1926年將其改組為向公眾開放的東方圖書館,開館之日,便被時人譽為“上海文化上的偉舉”。

而私人所藏的涉園藏書,張元濟也在考慮發揮更大社會效益,向有需求的公眾開放。1939年4月,張元濟、葉景葵、陳陶遺合眾人之力發起籌建合眾圖書館。該圖書館成立伊始,張元濟即將所藏涉園圖書寄放館中供公眾閱讀之需,后又改為永遠捐贈。根據本次亮相的1946年合眾圖書館編印的 《海鹽張氏涉園藏書目錄》

所載,張元濟當時捐贈了原涉園藏書和刻書達104種,海鹽先哲遺書355部,舊嘉興府先哲遺書476部,另有石墨圖卷各1件。

“這批珍貴的藏書經合眾圖書館到上海歷史文獻圖書館收藏,1958年后成為上海圖書館古籍的重要組成部分,奠定了今日我館歷史文獻的館藏特色基礎。”上海圖書館館長陳超告訴記者,上海圖書館收藏有豐富的張元濟文獻,除了這批舊藏外,還有新中國成立后張元濟及其后人的捐贈。比如,張元濟的多部手稿在上海圖書館珍藏至今,如1912年至1926年的《張元濟日記》《涵芬樓燼余書錄》修改稿本,1938年至1941年間張元濟為整理出版脈望館鈔校元明雜劇的通信 《校訂孤本元明雜劇往來信札》等。

在整理館藏盛宣懷檔案的過程中,工作人員也發現了張元濟致盛宣懷的40封書信和4篇文稿。其中,《南洋公學譯書院己亥年總報告冊》中所述張元濟任職南洋公學譯書院的職務是“總校兼代辦院事”,厘清了以往人們所說的“院長”、“主事”之誤,對研究張元濟生平具有重要價值。最近,該館更是整理發掘出上千封張元濟與他人的往來信札原件。此外,張元濟還陸續捐贈了參加社會政務活動的文獻,比如在北京參加第一屆全國政治協商會議的檔案等。“從這些館藏文獻中,我們精選了107件展品向這位保護和傳承中國文化的先賢致敬。”陳超透露,展覽期間,該館還將推出 《上海圖書館藏張元濟文獻圖錄》《涵芬樓燼余書錄》《上海圖書館藏張元濟往來信札》等一系列專題圖書,并舉辦學術研討會和講座。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號