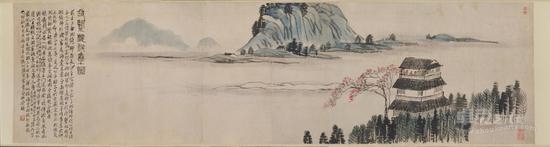

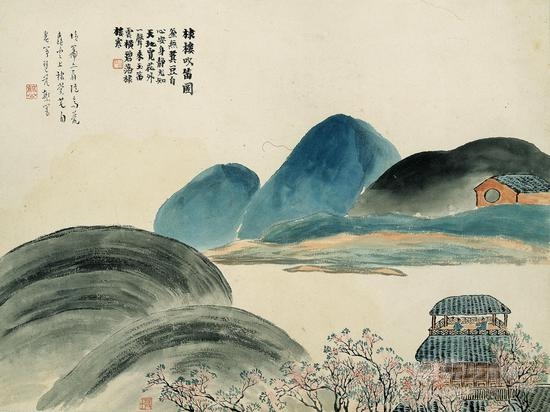

超覽樓禊集圖卷 齊白石 無年款36.1×132.4cm 手卷 紙本設色 故宮博物院藏

“胸中山水奇天下——齊白石筆下的山水意境之二”專題展覽將于2018年7月21日在北京畫院美術館正式與觀眾見面。作為北京畫院齊白石藝術系列品牌展的又一全新力作,此次展覽聯合了故宮博物院、中國美術館、中國藝術研究院、中央美術學院(微博)美術館、清華大學藝術博物館、首都博物館、天津博物館、重慶中國三峽博物館、遼寧省博物館、湖南省博物館等十家國內重量級文博單位及藝術機構共同主辦,共展出齊白石山水畫作逾160件套,廣大觀眾將在一天內遍覽不同省市公立機構收藏的齊白石經典山水畫變為可能。本次展覽將持續至9月23日,在炎炎夏日里為全國觀眾提供一處“游山玩水”的好去處。

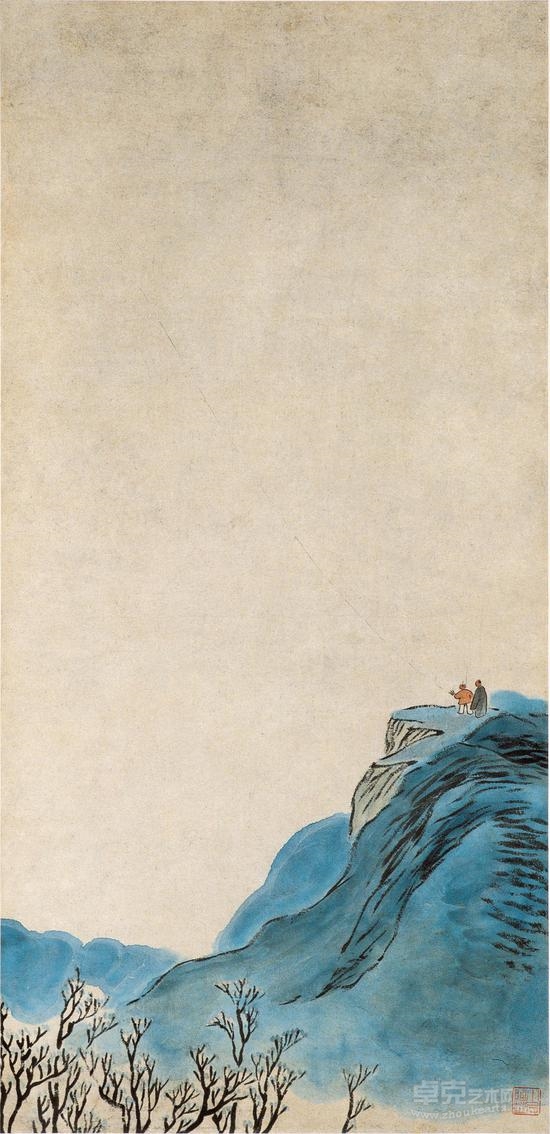

放風箏 齊白石1905年 81.5×39.5cm 軸 紙本設色 中央美術學院美術館藏

看齊白石山水最全集結

縱觀齊白石一生的藝術創作,大寫意花鳥畫占據著主要地位且傳頌度高。相較之下,他的山水畫卻一度不被時人理解甚至還遭受不少非議。齊白石曾自題“余畫山水,時流誹之,使余幾絕筆。”世人與市場的不認可,使得齊白石的山水多為真正理解自己藝術變革的知己、友人所做,這也是導致今天齊白石的山水畫體量較少的最主要原因。但恰恰是這些山水畫最能顯現齊白石藝術的獨創性與超時代的革新性,其中更是不乏藝術巨構。

借山圖之四洞庭君山 齊白石 1910年 30×48cm 紙本設色 北京畫院藏

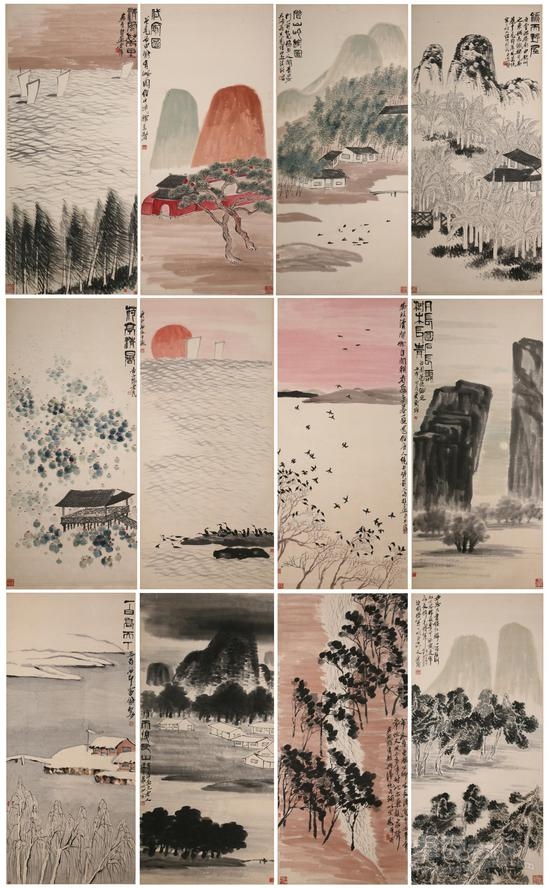

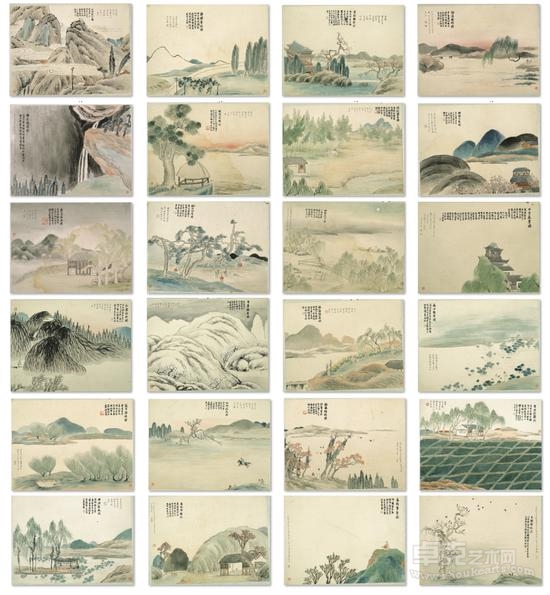

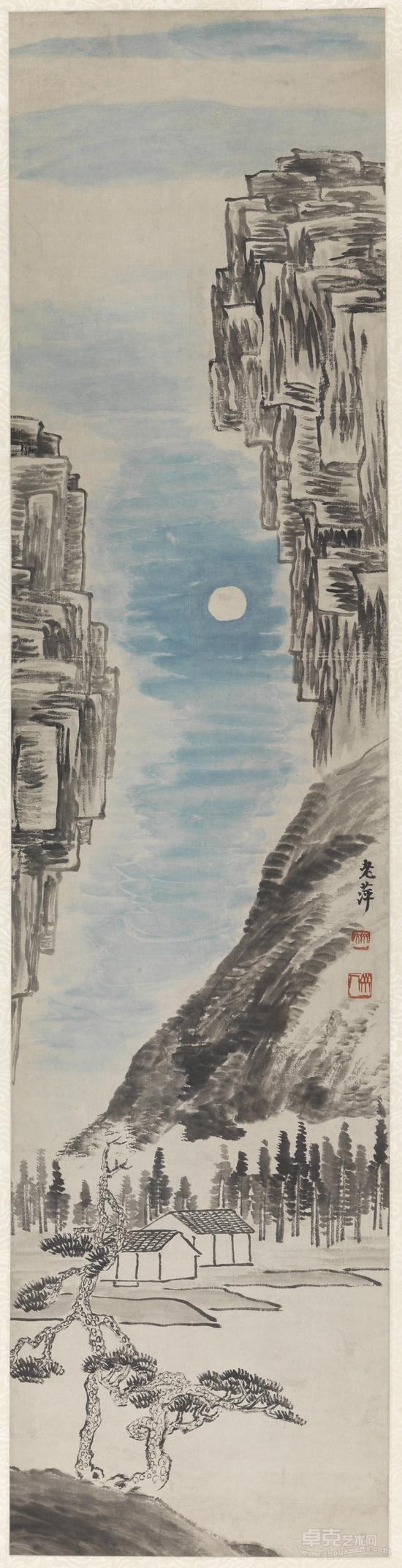

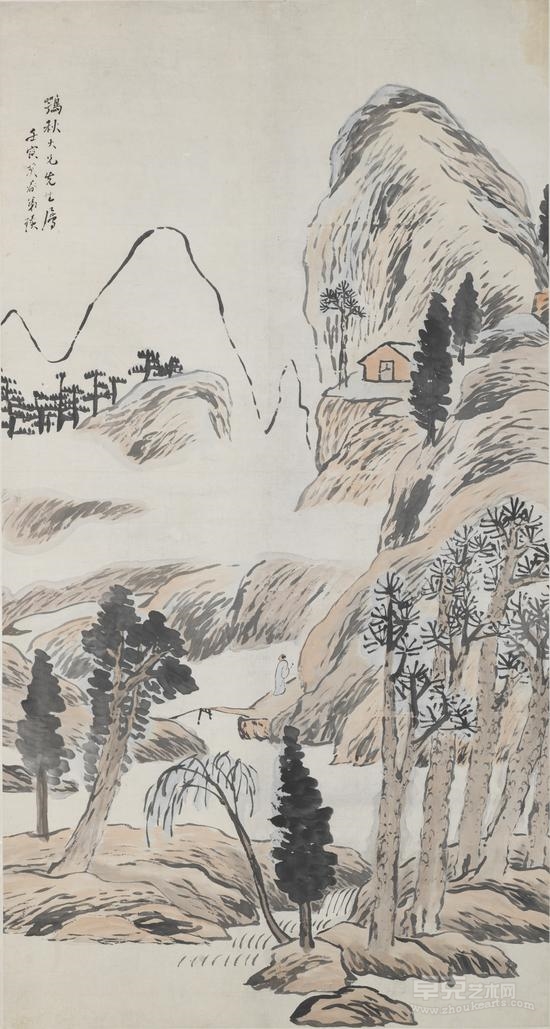

此次展覽將匯聚齊白石一生中最重要的山水作品:如遼寧省博物館收藏的齊白石早年遠游之初精心為友人繪制的《石門二十四景》;又如齊白石“五出五歸”后,將寫生實景轉化而成的《借山圖冊》(現存二十二開);更值得一提的是,重慶中國三峽博物館收藏的齊白石晚年山水巨制——《山水十二條屏》也將首次離開山城重慶赴京展出。由于該套作品的稀缺性與珍貴性,同時出于文物保護的目的,這套作品只在展覽中亮相一個月。可以說,此次展覽是齊白石山水畫精品最大規模的集結展出。

齊白石四季山水十二條屏 齊白石 1932年 138×62cm 軸 紙本設色 重慶中國三峽博物館藏

“胸中山水奇天下——齊白石筆下的山水意境之二”將通過豐富的展品和多種科技手段全面梳理齊白石山水畫的發展流變:北京畫院美術館一層展廳將通過多媒體視頻、專題紀錄片等方式向廣大觀眾講述齊白石的藝術特色;二層展廳將集中展示“湘上青山好景光——家園”與“看山曾作天涯客——遠游”兩大主題板塊,全面講述齊白石早年學習山水畫的歷程以及中年后“五出五歸”的遠游故事;三、四層展廳則分別對應展出“卅年刪盡雷同法——變法”和“岳雨湘煙夢往還——思鄉”兩大板塊,系統梳理齊白石山水的發展沿革。

芥子園畫譜

訪齊白石山水探索之路

1882年,還是雕花木匠的齊白石從一套殘缺不全的《芥子園畫譜》中獲得了最初對中國傳統繪畫的啟蒙。27歲時,齊白石正式拜鄉賢胡沁園為師學畫花鳥,并隨譚溥學習山水畫,自此踏上了山水畫創作的旅程。但不論是《芥子園畫譜》亦或是譚溥所教授的“四王”類山水,都逃不出前人的程式規范,所以齊白石早期的山水畫未能確立自己的風格。1902年至1909年的“五出五歸”成為了齊白石人生中的重要階段,更為其山水畫帶來了巨大的影響。數年間,行萬里路的齊白石飽覽了大半個中國的山河美景,遠游途中積攢了大量的山水寫生畫稿。遠游歸來后,他根據寫生畫稿所創作的山水畫,構圖新穎、立意獨特,畫面中的真山實水大大提高了其山水畫的生命力,展現出不同于早期山水畫的全新面貌。

客桂林造稿 齊白石 1905年 33.5×40.5cm 托片 紙本墨筆 北京畫院藏\

1917年,齊白石為避家鄉兵匪之亂出走北京,并于1919年正式定居,開始了“北漂”的生活。然而來京后的生活并不如想象中順利,齊白石的木匠出身和近“八大”的冷逸畫風使他在當時的北京畫壇備受冷遇。其立意獨特的山水畫更不為時人所接受,甚至被人攻擊稱是“野狐禪”。即使是在陳師曾、徐悲鴻兩位摯友的大力推介之下,也未能改變其山水畫受冷遇的現狀。遇此情況,陳師曾鼓勵齊白石不必隨波逐流,齊白石便自此開始了十年的“衰年變法”,最終創立了屬于自己的獨特風格,自成一派。雖然“衰年變法”對齊白石的花鳥畫影響最甚,但其山水畫也在變法中逐漸走向成熟。

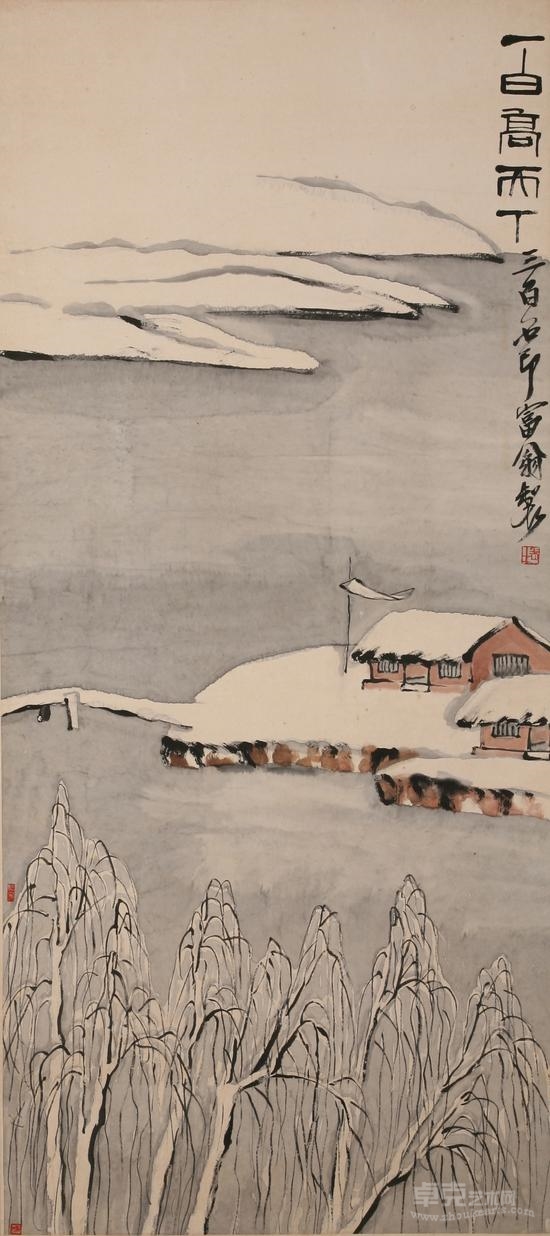

齊白石四季山水十二條屏——一白高天下 齊白石 1932年 138×62cm 軸 紙本設色 重慶中國三峽博物館藏

游齊白石山水畫中美景

齊白石早年主要活動于家鄉湘潭一帶,所畫山水也多是來自家鄉景色的啟發。但畫中偏于程式化的山水與實際景色還是有著較大的差別。1902年齊白石開始了為時7年的遠游,期間先后游歷了陜西、湖北、河南、河北、北京、天津、上海、江蘇、江西、廣西、廣東、香港等地,沿途真實、鮮活的山光水色是刻板的程式規范遠不能比擬的。《石門二十四景》和《借山圖冊》便是基于遠游寫生的代表之作。應友人胡廉石之請,費時三個多月,齊白石創作了描繪家鄉附近石門嶺一代風光的《石門二十四景》。這套二十四開的冊頁呈現其家鄉一帶的好山好水、田園生活,盡管風格還未能完全脫離《芥子園畫譜》與前人規模,但相較之前的作品已更增添了靈動性。而在《借山圖冊》中,洞庭落日、灞橋風雪、十里桃花、雁塔坡、滕王閣……這些景色躍然紙上。“看似尋常實奇崛”的畫面,構圖新穎、剪裁大膽,給人以獨特的視覺感受,完全不同于前期作品或同期畫家的山水畫。

石門二十四景之棣樓吹笛圖 齊白石 1910年 34×45.5cm 冊頁 紙本設色 遼寧省博物館藏

石門二十四景 齊白石 1910年 34×45.5cm 冊頁 紙本設色 遼寧省博物館藏

借山圖冊之洞庭落日 北京畫院藏

晚年時,客居北京的齊白石卻愈發懷念家鄉愜意的田園生活,這一時期所作的山水畫多是遠游時期寫生稿與記憶中家鄉景色的融合,畫中也常漾起思鄉情懷。又因為白石老人尤其鐘愛桂林的山,曾有詩言:“自有心胸甲天下,老夫看慣桂林山。曾經陽羨好山無,巒倒峰斜勢欲扶。”所以在其晚年的山水畫中山體多是借鑒桂林山,再結合對家鄉的記憶,創作出一幅幅既真實又虛幻的“家鄉”之景。此次展出的重慶中國三峽博物館藏《山水十二條屏》是齊白石晚年山水畫的扛鼎之作。此套《山水十二條屏》是1932年齊白石精心為四川軍閥王瓚緒所作,畫中景色雖是常見的山間、鄉野風光,卻在齊白石大寫意的筆下別具趣味,平淡又不乏意韻。

山水四季屏之秋 齊白石 1919年 132×32cm 軸 紙本設色 清華大學藝術博物館藏

齊白石生活的年代,交通還不甚便利,出游主要走水路。在這車馬慢的舊日子里,卻正好可以慢下心來,欣賞沿途的景色,觀察市井日常。現代社會里,科技拉近了人與人、地與地的實際距離,齊白石歷時七年的“五出五歸”或許幾日間就能完成,然而這樣的快節奏卻使我們錯失了路上的風景。在日新月異的變化中,齊白石當年走過的鄉間小路也早已不復存在。雖然我們無法重走他走過的路,但通過展覽中各階段的山水畫作品,我們卻可以一路欣賞齊白石曾經看過的風景。

張曉慕帆

淺絳山水軸 齊白石 1902年170×90.5cm 軸 紙本設色 天津博物館藏

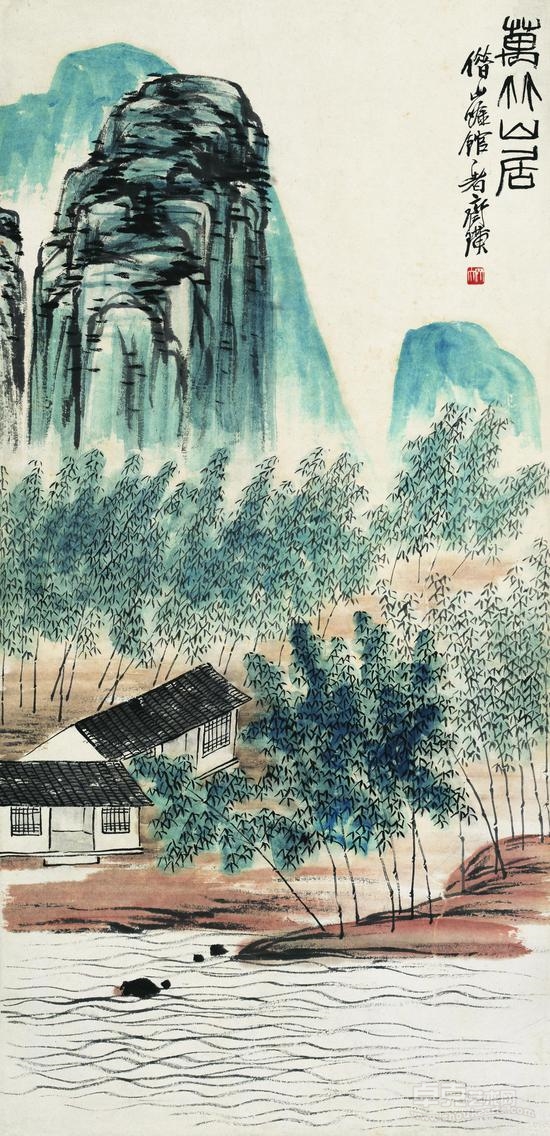

萬竹山居 齊白石 無年款 102.5×49.5cm 軸紙本設色 北京畫院藏

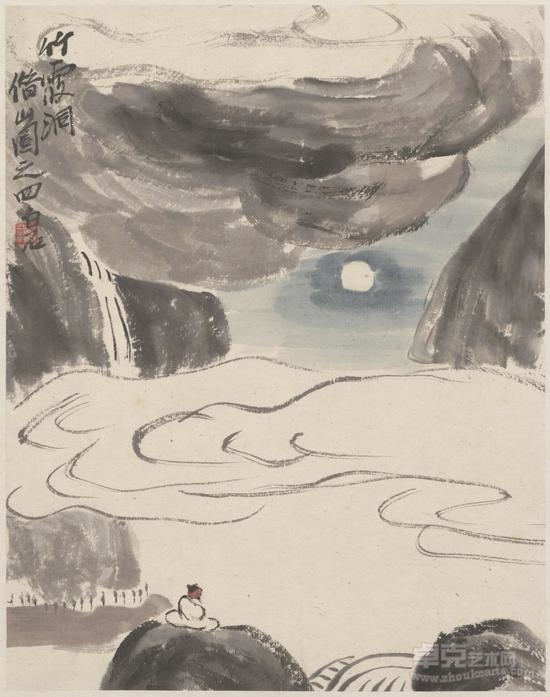

自臨借山圖冊之竹霞洞 齊白石 1927年 25.5×20cm 冊頁 紙本設色 中國藝術研究院

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號