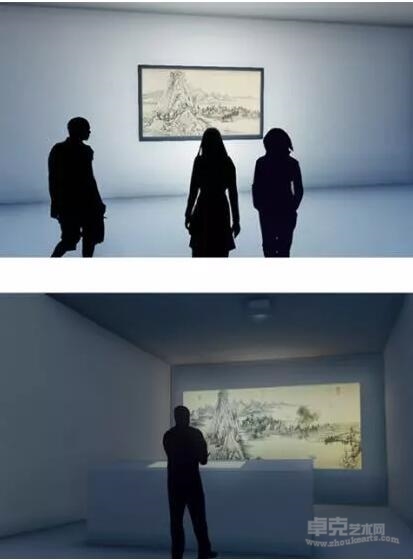

越過山丘

新媒體交互作品

尺寸可變

2018

松林書院圖

宣紙、墨、火焰、拓片

67×55cm

2017

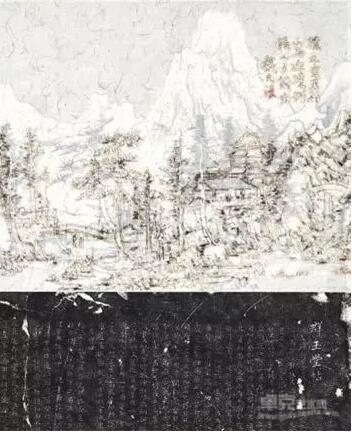

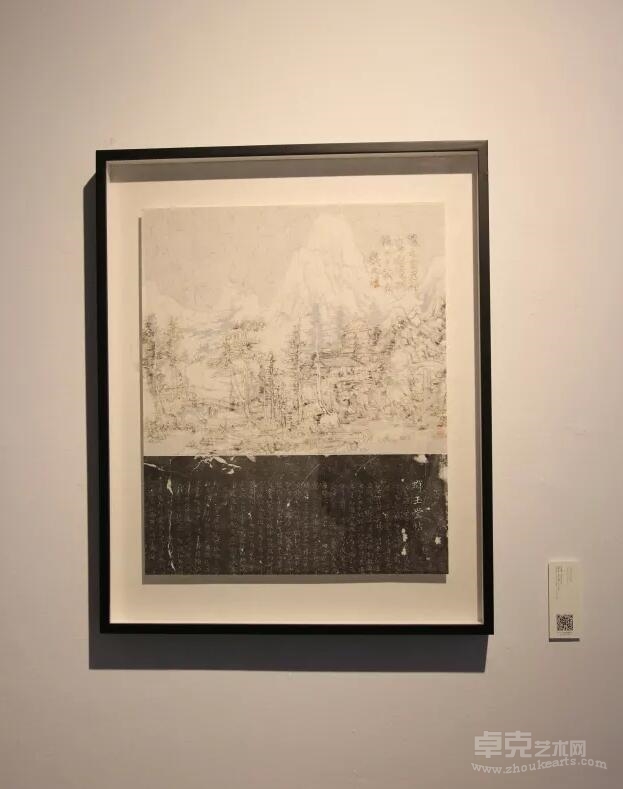

后山圖—度牒

宣紙、墨、火焰、度牒

37.6×189cm

2017

作品簡介

藝術家王天德的作品描述

此次王天德先生的三件作品構成了一個當代與傳統、藝術家與觀眾、觀眾與傳統對話的獨特空間。

《后山圖——度牒》和《松林書院圖》分別與一張宋代的度牒和碑文拓片“并置”與“疊加”,藝術家在水墨底稿上,用他實驗性的創作方式,以“香”燙繪。而另一件作品《越過山丘》,通過新媒體交互技術,讓觀眾也得以摹擬藝術家與眾不同的創作過程,通過這樣的技術模擬與實驗,不僅清晰地還原藝術家的創作思路,也讓每一位參與的觀眾在此刻成為創作的主體。

展覽現場

越過山丘

新媒體交互作品現場互動

松林書院圖

后山圖—度牒

策展人吳洪亮對作品的感悟

王天德是中國當代藝術領域頗具代表性的藝術家。他的作品帶著特有的東方意味與國際視角。三十年前,王老師已然以創新的、打破保守的姿態探索新的藝術形式;但是,當對創新的肯定已經毋庸置疑,他卻以冷靜的內省姿態,在快速更新的世界里駐足,回望傳統的價值。三年前,我曾為王老師在北京故宮策劃過一次名為“回”的展覽,正如那次展覽中想要表述的是從更廣義的層面思考在這個時代,我們如何在“回”中前行?其實最遠的遠去,是回來。但這樣的回來,恰恰是指向未來的。同理,王天德的思考方式,也并不是簡單地回到文人山水的意境,而是通過香燙、與古代作品并置等方式疊加一個跨時空的對話場域。從這個角度來說,這些年來,我們一直在用不同的媒介載體思考相似的問題。

在這次“自·滄浪亭”展覽中,王天德也精心為展覽提供了一個極為貼切的對話空間。他的《后山圖——度牒》,將香燙的當代山水與一張穿越遙遠時空而來的度牒并置—— 這張度牒來自1035年的宋仁宗景祐二年,這一年范仲淹奏請在南園之隅建立府學,十年后,因范仲淹新政失敗而離開都城,客居蘇州的蘇舜欽“一日過郡學(即前文府學),東顧草樹郁然,崇阜廣水,不類乎城中”而買下這塊地建起滄浪亭,做了郡學的東鄰。這件作品陳列在展覽的最后一部分,在“自·滄浪亭”這個故事的終章,王天德用這樣一場對話,又將我們帶回滄浪亭的源頭,構成另一次“回”的輪轉。

而上述的討論,我希望它不僅僅是藝術內部的自言自語,更是以藝術的方式,為每一個人的人生探索安放身心的可能性。就像前面文章中提到的,展覽引入心理學的思考,探測每一位觀眾觀展的情緒,并以之生成畫作,正是因為我們關注每一位走進、甚至沒有走進這場展覽的人。再一次不謀而合的是,王天德去年在廣東美術館的展覽中有一件新作,也以不同的方式表達了這樣的關照,這件互動體驗裝置《越過山丘》把火灼燙畫的過程轉化成了互動體驗軟件,觀眾拿著感應筆,可以模擬他用香創作的狀態。基于對話觀眾地域的變化,這次展覽中,他特地將燙畫的山水作品,更換成了吳門藝術家的書法作品,盡力讓藝術創造在當下的觀眾面前變得更真實、更恰切。所以,在此要特別感謝王老師為“自·滄浪亭”而再次創作!又一回“越過山丘”。

學術顧問︱范迪安

展覽總監︱朱強

策 展 人︱吳洪亮

心理顧問︱劉正奎

空間藝術家︱Ji?í P?íhoda

策展助理︱錢若斐 、劉晶

主辦單位︱蘇州金雞湖美術館

展覽時間︱2018年5月19日—2018年8月29日(周一閉館)

展覽地點︱蘇州金雞湖美術館(蘇州文化藝術中心二樓)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號