沈也個展將于2018年7月21日16點整在全攝影畫廊(上海莫干山路50號13幢2樓)開幕。展覽時間:2018年7月21日至8月24日。誠邀您蒞臨現場!

我一直尊稱沈也為“沈爺”,以示相熟相敬。幾年前碼過一篇長文《也是個爺》,從我個人的主觀角度梳理了沈爺經年的裝置藝術及對人的意象之觀,磅礴的表述欲傾盡,文言的機鋒掏剝一空。

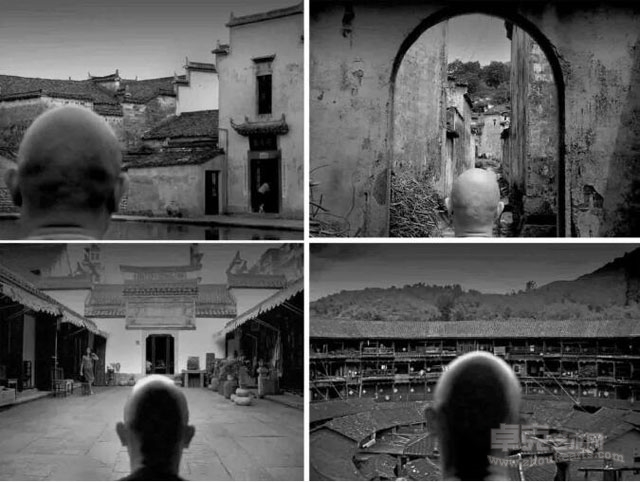

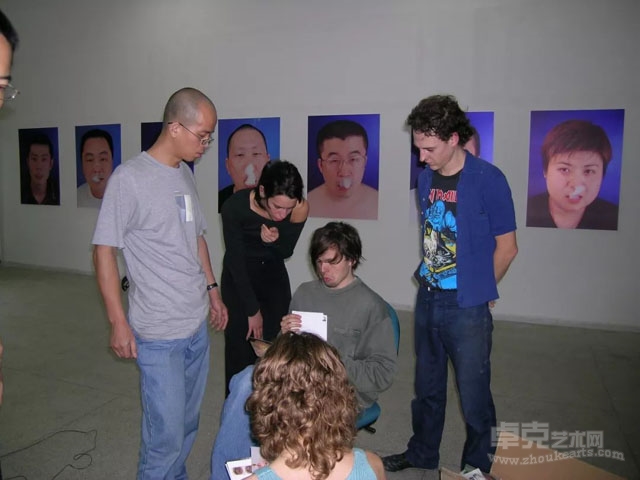

2000《生存》

這次為沈爺在全攝影畫廊舉辦的個展重新說點什么,在激賞之余,呆臉兀坐,與騃想。因為,沈也仍是那個爺,沒變!不僅是爺的稟性沒變,藝術作品針砭的主旨也沒變,一如既往。若有變,也不過是作品的表現形式,將攝影語匯成為其裝置藝術的一部分。

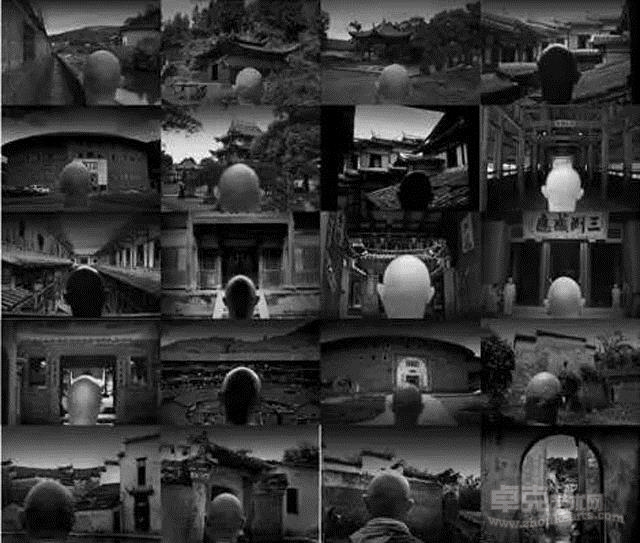

2006《凝視》

記得一次吃茶,我忽忽不樂,慨嘆:“不知后人如何評議我們?!”俄頃,沈爺不露聲色飄來一句:“反正不會記得你。”我囁嚅、不惱,大笑良久。

2006《凝視》

事實上,沈爺明白我的所指,往來于胸的是共識,可他喜歡聲東擊西,潛跡藏形的譏誚恰如奧斯卡·王爾德(Oscar Wilde)在《維拉,或虛無主義者們》中提及的觀點:“生活是如此重要的一件事,以至不能嚴肅地談論它。”沈爺不談論,確是要用自己的藝術作品呈現和表達。

以此開篇,藉由管鮑之交起文機,順道提及藝術文學對于作品解讀的兩種觀點:一是獨立觀看作品,創作者被消匿和隱退;二是學術研究中常將作品與人集結,同時把作品與人放歸隸屬的時代背景中觀看。當然,這些品鑒方式無論自詡客觀多寡,都逃不脫觀看解讀過程推己及物的主觀性。

2011《共存》

此次展出遴選的作品,創作的時間跨度幾近二十年,于是,我們得以觀看言語之外的沈爺這一路來的關注和思考,或可說是就以上話題的一次集注。

2013《樽》2000X1800X1800 材料:中國漆、貼金箔 形式:裝置

通過Video(影像)、攝影、裝置,并糅合沈爺癡迷、擅長的媒材——大漆(舊文已論,這里不再贅述)及綜合材料,在各自獨立、主題鮮明的作品間用貌似“不純粹”的攝影手段架構展覽整體關系的內在邏輯和調性,當屬廣義的攝影裝置藝術。

2010上海世博《超戒》尺寸:6000X6000X1800 材料:鋁合金 形式:裝置

其表現風格的當代性加上作品的主旨與主題,觀者在理解藝術指向的社會性思考上并不費力。

2016漆三年展《房屋在地毯上》尺寸:2400X2400X2400

材料:中國漆、金箔、紅地毯、房地產白皮書、啤酒瓶 形式:裝置

學設計出身的沈爺除去藝術家身份,同時還是一名資深的、在職的大學老師,這樣的人通常會有一些共性的屬性。比如,葆有傳統知識分子的敏銳、良知和批判性,時刻關注社會現實的種種,以及在藝術表達上探索實驗視覺信息的有效傳達。

2011《大灰機》 6000X4000X2500 材料:電子垃圾 形式:裝置

展覽以欲望為主線,以斷點切面的方式為我們勾勒了現實的生存環境和現世的生命軌跡,直至湮滅死亡。在通過動線安排的觀看次序中,跟隨藝術家本人的視角走完一場被濃縮了的生命旅程。單向的時間線性,并沒有依照個體的出生、成長和死亡——這一簡單的呈現方式,而是復刻了欲望的濫觴、膨脹、擠壓,乃至灼燒、燼滅與死灰復燃。從欲望這一角度切中肯綮,折射當下個體生存和社會生存的集體意象。

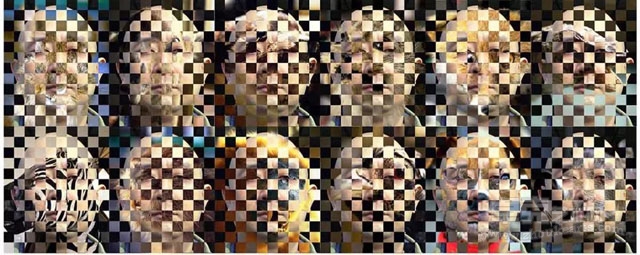

2004《十二生肖》

沈爺并沒有面面俱到、貪大求全,而是扎扎實實地以自己的生活場域為空間概念,目之所及通過瞳孔自動調節光圈景深、散點透視,并以自身(自己的身體和形象)的在場性,記錄欲望的實時“在線”和“再現”:

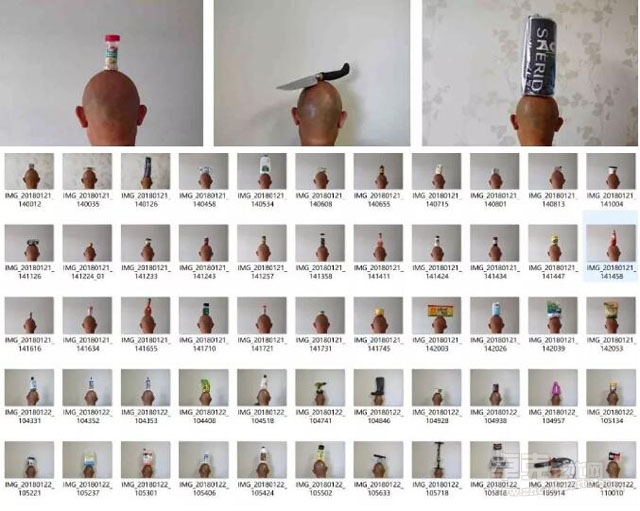

2011 《眼饞》

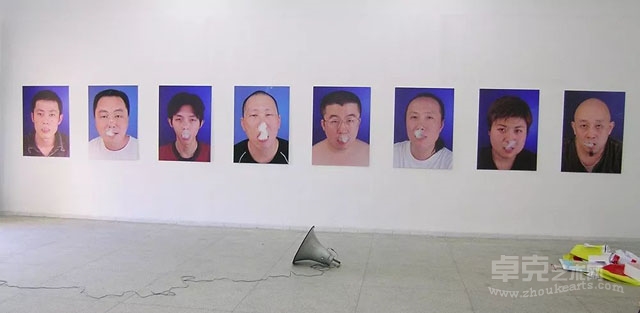

《眼饞》同構擺拍“吃”所指代的本能欲望;

2003 《八仙》展覽現場

展覽現場

《八仙》所指向的群體歸屬和社會區隔的社交欲望;

2000 《無法選擇》

《無法選擇》的婚禮過程將姻緣、血緣、地緣多重曝光社會親緣關系的疊加欲望;

2018《把澳洲帶回中國》

《把澳洲帶回中國》(沈爺系列主題作品之一)、《都市地攤》和《攤位》所展現的傳統商業與現代商業快速消費碰撞后的沖突與矛盾,最終通過這些云團式聚合散落的視覺日志和記憶碎片,萬象歸宗至黑色字符“浮云”巨大的碑文之下。

2004《都市地毯》

2004《攤位》

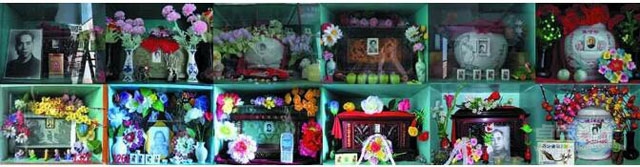

在那些令人發笑卻最終令人落淚的祭奉亡者的供品中,我們看到了一切生命的努力都在使靈魂的活動“物化”,時間被物化、空間被物化、欲望被物化、人被物化,生存也被物化,掏剝一空所有精神性的可能,乃至死亡也被物化!這樣荒誕的物化欲望不會遁逸而空,仍然被《明天會更好》再一次強化成死循環,此岸與彼岸無可泅渡。輪回和重生的不再是生命渺小又偉大的存在意義,而是永無止境的欲望如寄生腦內的弓形蟲,它誘使生命無畏恐懼,自甘淪為欲望的奴隸和宿主,成為建構欲望宮殿的卑微蟻族。

2005《明天會更好》

然而,誠如村上春樹所言:“如果沒有小確幸,人生不過像干巴巴的沙漠而已。”沉溺在欲望迷宮里的我們能夠真實擁有的,或許也只剩下這些小小的確幸。這是我們的當下、這是我們的世相,這是我們,也是我們不可被嚴肅談論的生活。不需要后人來評議,我們自己就可評議,而作為個體的自我,同樣湮滅其中,不僅不會超脫,也不會被人記取,甚至連我們自己也不會愿意記得這樣的自己。

2011《共存》

一切記錄,也僅僅是為了消逝,如同這些被展示和拍攝的對象終成“poor image”(原意為“弱影像”),隨時間的尺度,從歡娛到厭倦,局限在自己的天地,捱過一段被稱為是“生活”的囚禁生活。

“那是最美好的時代,那是最糟糕的時代;那是智慧的年頭,那是愚昧的年頭;那是信仰的時期,那是懷疑的時期;那是光明的季節,那是黑暗的季節;那是希望的春天,那是絕望的冬天;我們擁有一切,我們一無所有;我們全都在直奔天堂,我們全都在直奔相反的方向……”

十九世紀的查爾斯·狄更斯(Charles Dickens)在長篇歷史小說《雙城記》的開場如是表述。如今,這類充滿哲思又文藝的話語不僅可以拿來裝點思考的門臉,也可以治愈所有的焦慮和不幸,恰如一切詩性的文字、深邃的思想和瑰麗的藝術皆被輕松消遣、消費和消解,成為饕餮的欲望。無法饜足、無從救贖的生命成了最美好和最糟糕的象征,本該中正的認知被我們用手指輕輕一撥,地球的軸線即刻偏離了宇宙的中軸,于是寒暑易節、枯榮有知。

2011《共存》

事實上,我們厭惡一切陌生和未知的東西,只想繼續在黑甜的夢里安睡,需要感受自己不被孤立的生活,需要彼此溫情慰藉,內心深處的恐懼和軟弱恰是殘忍的源泉,并殘忍地對待自我、對待他者、對待生活、對待時間,放任生存的欲望和生命的虛無,甘當受虐者和施虐者。因此,無論沈爺通過此次展覽為我們提供和激發怎樣的一種思考,呈現和直面就是一種責任和勇氣。對此,我想說的是:藝術家無論借助何種形式去表達,他們對我們之所以重要,絕不是“生產”出一種簡單審美或審丑的作品,而是他們有能力表現和表達隱匿深潛在我們意識之下的東西,而這些東西有時恰恰是我們最不愿意回看審視的。在剝去了歡娛喜樂的生活面具后,不如將一切存在本身的欲望回歸至對存在意義的探問和追索上,溷跡塵埃,自當有喜。最后,感謝還能被藝術作品深深觸動的一切情感,感謝沈爺在這麻木的時刻仍充滿警覺,在黑沉沉自帶腐蝕性的幽默中,將所有掏剝一空。

寫于滬上

2018年6月6日

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號