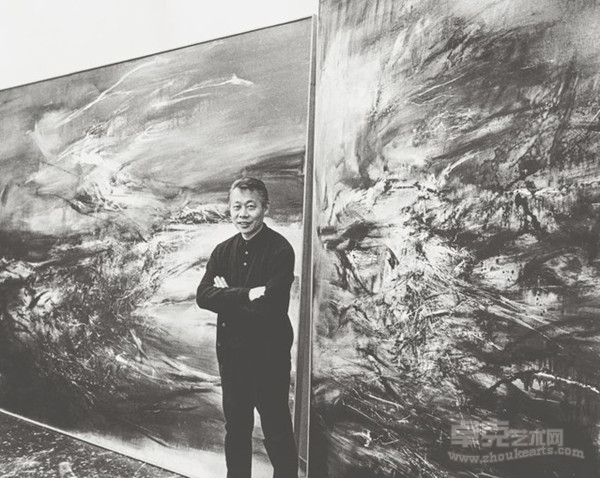

趙無極于作品《29.09.64 - 21.09.6, 1967》前,悉尼工作室;Waintrob, Budd Studio ©David Stekert, Budd Studio, 2018

“巴黎已經(jīng)15年沒有見過趙無極了,實在是太久。新生一代怕是都不太了解這位與巴黎有著緊密淵源的藝術(shù)家了。”策展人之一弗朗索瓦·米肖(François Michaud)在接受《藝術(shù)新聞/中文版》專訪時半開玩笑地說。

趙無極的畫作如今備受各方追崇。近年隨著趙無極在美術(shù)史上的地位一步步確立,其作品的市場行情亦隨之水漲船高。然而,在過去的15年里,作為趙無極的第二故鄉(xiāng)的巴黎竟一直沒有機(jī)會為他舉辦一場大型個展。今年,在巴黎現(xiàn)代藝術(shù)博物館與趙無極基金會的協(xié)作下,展覽“趙無極:無言的空間”(Zao Wou-Ki: L’espace est silence)終于于6月1日在巴黎市立現(xiàn)代藝術(shù)博物館(Musee d'art Moderne de la Ville de Paris)開放。這樣的機(jī)會,即使在巴黎這樣的藝術(shù)文化大都市,也實屬難得。

“無言的空間”展覽現(xiàn)場,圖片來源:Connaissance des Arts

趙無極的遺孀,趙無極基金會主席弗朗索瓦絲·馬凱(Françoise Marquet)受巴黎現(xiàn)代藝術(shù)博物館館長法布里斯·赫爾戈特(Fabrice Hergott)邀請參與了此次展覽的籌備。有趣的是,弗朗索瓦絲·馬凱曾作為保管員在巴黎現(xiàn)代藝術(shù)博物館有著多年的工作經(jīng)驗;并且,正是在巴黎現(xiàn)代藝術(shù)博物館,趙無極與她相識相知。在這里為趙無極舉辦一次大型個展,某種程度上來說也是對藝術(shù)家的一種紀(jì)念。

“無言的空間”展覽現(xiàn)場,圖片來源:Picbear

此次展覽分四個部分呈現(xiàn)了趙無極自上世紀(jì)50年代以來所創(chuàng)作的40幅大型作品,而序幕從畫家采用新的“抽象”語言——這一概念對描述藝術(shù)家的風(fēng)格同樣存在局限性——時期展開。第一部分的作品大多創(chuàng)作于上世紀(jì)50至60年代。正是在這一時期,趙無極確立了屬于自己的藝術(shù)語言:他有意的回避各種中國特有的元素,例如書法、漢字等。

《06.01.68》, 1968年,布面油畫,260 x 200cm,巴黎市立現(xiàn)代藝術(shù)博物館,收藏于1971年;©Julien Vidal / Parisienne de Photographie ©ADAGP, Paris, 2018

展覽的第二部分主要展示了趙無極在上70年代不斷推陳出新的代表作。在此期間,趙無極在創(chuàng)作技法及思路上進(jìn)行了各種層面的探索。展覽呈現(xiàn)了大尺寸的單幅作品以及如歐洲傳統(tǒng)祭壇畫樣式的三聯(lián)畫;我們既能夠看到厚重的色彩堆疊,也可以看到輕盈的潑墨。

《10.09.72- 追憶美琴- (10.03.72)》,1972年, 布面油畫, 200 x 525.7cm, 特別收藏;©Dennis Bouchard ©ADAGP, Paris, 2018

趙無極非常享受大尺寸作品的創(chuàng)作;他曾多次表示,進(jìn)行大型作品的創(chuàng)作讓他感覺更加自由、灑脫、無拘無束。包括此次展覽的策展人在內(nèi),有不少評論家曾使用“豐碑式的(monumental)”一詞描述趙無極的大型繪畫創(chuàng)作。此外,這個時期的趙無極開始探索人與人之間的情感在畫布上的體現(xiàn)。創(chuàng)作于1972年的《10.09.72- 追憶美琴- (10.03.72)》是趙無極用畫筆對其第二任妻子的回憶,表達(dá)了他的紀(jì)念與哀悼。

展覽的第三部分呈現(xiàn)了趙無極在上世紀(jì)80年代至2000年中期的作品。這一時期,趙無極在之前的基礎(chǔ)上,開始了更為具體的嘗試和探索。他更多地將注意力投色彩的對比、空間的排布和光影的變化等,典型的例子是創(chuàng)作于1991年的《向克勞德·莫奈致敬》。

《向克勞德·莫奈致敬,91年2-6月》,三聯(lián)畫,1991年, 布面油畫, 194x483cm, 特別收藏;©Jean-Louis Losi ©ADAGP, Paris, 2018

趙無極不太喜歡“風(fēng)景”(Paysage)一詞,他更傾向于“大自然”(nature)這一表述。對于這一差異,策展人弗朗索瓦·米肖評論道:趙無極早年在巴黎時,曾造訪盧浮宮等博物館與美術(shù)館大量地學(xué)習(xí)和觀摩古典油畫。他發(fā)現(xiàn),在古典繪畫的語言傳統(tǒng)中,風(fēng)景畫(peinture de paysage)往往存在邊界——畫框局限視角。趙無極不喜歡這種被束縛的感覺。對他來說,繪畫創(chuàng)作不僅僅是再現(xiàn)藝術(shù)家的“所見”,更是再現(xiàn)“所感”:看到的、聽到的、感受到的以及思想流淌過的。這一時期的趙無極突破了“風(fēng)景”的限制,開始了對“自然”的再現(xiàn)。

《向馬蒂斯致敬,86年2月2日》,1986年, 布面油畫, 162 x 130 cm, 特別收藏;©Dennis Bouchard ©ADAGP, Paris, 2018

展覽的最后呈現(xiàn)了趙無極大尺幅的水墨作品,包括此前從未公開展出的創(chuàng)作于2006年的四件套水墨作品。盡管在很長一段時間內(nèi)一直在極力回避中國傳統(tǒng)藝術(shù)對自己的影響,趙無極在他的摯友詩人亨利·米修(Henri Michaux)的影響下,從上世紀(jì)80年代后開始了對中國傳統(tǒng)的回歸。由于長時間的與中國文化刻意保持距離,反而使得晚年的趙無極可以從另外一個角度審視自己。在漫長的思考與探索后,趙無極得以自由地使用這些傳統(tǒng)的語言與符號,將它們化作自己的藝術(shù)語言。與其說是對傳統(tǒng)的回歸,不如說趙無極突破了“風(fēng)格”對他的限制與束縛。

《無題》,2006年, 紙上水墨, 97 x 180cm, 特別收藏;©Naomi Wengner ©ADAGP, Paris, 2018

趙無極并不是一位與世隔絕的藝術(shù)家,相反,他喜歡社交、喜歡結(jié)識朋友,如對他影響極為深遠(yuǎn)的作曲家埃德加·瓦雷茲(Edgard Varèse)和詩人亨利·米修。同時,詩歌與音樂對他來說是平衡可見的外在的世界與其內(nèi)在的心性的重要力量,這為他的繪畫提供了一種張力,正如米修在1949年對趙無極作品的描述——“無言的空間”。

趙無極是一個中國藝術(shù)家嗎?趙無極基金會的藝術(shù)總監(jiān)揚(yáng)·亨德根(Yann Hendgen)說:“他當(dāng)然是一個中國藝術(shù)家。但我更愿意說他是現(xiàn)代藝術(shù)家或國際藝術(shù)家這個詞。或者,我更愿意說,他是藝術(shù)家趙無極。他集三個國度的文化藝術(shù)于一身,兼容并蓄。我們可以看到,幾種不同的文化、藝術(shù)風(fēng)格、流派在他身上交匯、融合,最終形成了獨一無二的不可復(fù)制的趙無極。”(采訪、撰文/陳文爽)

趙無極:無言的空間

Zao Wou-Ki: L’espace est silence

巴黎市立現(xiàn)代藝術(shù)博物館

展至2019年1月6日

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號