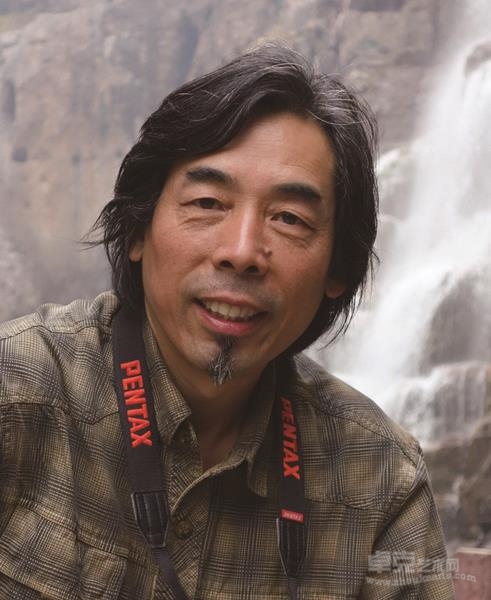

作者簡介

清華大學吳冠中藝術研究中心 研究員

國家一級美術師

吳強先生是一位很難用一種藝術類型或一個繪畫符號來界定的藝術家。1959年出生于陜西省寶雞市,1983年畢業于中央工藝美術學院裝潢系并留校任教(清華大學美術學院),現為清華大學吳冠中藝術研究中心研究員。吳強先生作為新意象繪畫的開拓者,致力于中國畫的創新和新意象繪畫的探索,作品涉足于陶瓷和藝術首飾等多個領域。他的作品傳神自然,悠然逸趣。習古開新,中西合璧。既不一味的追求寫實,也并非全然抽象。在有形與無形中力求象外之象,而終得“象外自有象悟”之感。

吳強先生以一個藝術家敏銳的覺知力去體察時代精神,以獨特的創新意識、豪放的筆墨意象來展示現代人的審美心境。無論使用哪種語言,無不滲透著一個跨界藝術家對美的執著和對藝術的探索精神。

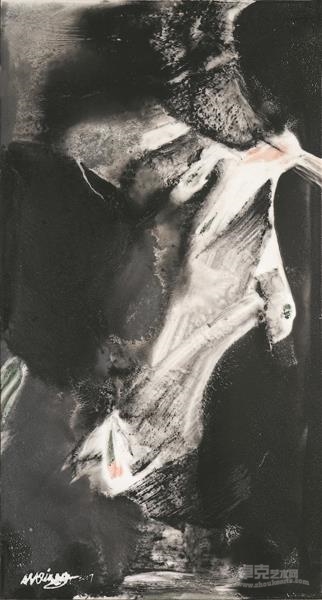

寂靜 81cm×44cm瓷繪 2017年

論新意象--爵士繪畫

作者:吳 強

講意境、重表達,是中國繪畫特征之一。新意象是將當下感受的傳遞,是將流動的思維以爵士樂的精神定位于畫面,使視覺在有形與無形之間游走,在感受時間未知的神秘,啟動心靈空間的延展。爵士繪畫既不是非具象形的無意義的組合,也不是具象形的故事情節的訴說,是激情的放縱,是心靈的解放,核心是崇尚自由的創作心態。是關注畫外音,力求形外形的一門藝術。

月是家鄉明 112cm×56cm瓷繪2017年

中國繪畫經過數千年的演變及其歷代藝術家的探索和追求,立意、表意、達意仍然是當今繪畫探討的課題。考據古往今來文人墨客以寫意方式表達情懷數不甚數,對意象的表述也有不少經典名句。如顧愷之“以形寫神、神形兼備”的論述,到倪瓚的“逸筆草草聊寫胸中之意氣”;再從蘇軾“胸有成竹”之說到鄭板橋的“眼中之竹,胸中之竹,手中之竹”的理論提升,都表現出“意在筆先,趣在法外”的中國繪畫的傳統品評原則。

亙古不滅 81cm×44cm瓷繪 2017年

繪畫不僅動手,也是一個思變的過程,是意象不斷深化和意境不斷升華的過程,有的畫家習慣在畫前立意構思,一切按既定方針辦,同時,作者也希望觀者感受到并尊重原始創意;有的則注意繪畫過程中的偶發性,從中求悟,意象在過程中誕生,從而達到出新求奇的風貌;再者,就是追求作品完成之后的妙悟,不是用作品直白的表示,而是更強調作品與觀者互動的結果,以觀者的思維讓其作品完善,求得畫外音、象外象的效果,這種意象的表達是不求形似,但求觀者神往的非具象繪畫。我形容這三種意象的表達特征是:記事,表意和妙悟。不管是那種意象的表達,意象思維都有的自覺性、互動性和衍生性的特征。

孤遠 81cm×44cm瓷繪 2017年

記事的意象,在中國傳統繪畫中,多以文學紀實、記事的手法進行意象的表達,常以借物傳情、借題發揮的手法,傳遞作者的意圖。

而表意的意象,多以自我表達形式體現,重意象,講情調,強調繪畫過程中人畫互動,審美趨向強調章法布局和舞動的筆觸。

妙悟的意象,則更加強調意象的互動,更加自由靈活的創作方法,其特點更加崇尚自然狀態的再現,意象隨機而發,美感隨意而行,更強調作者和觀者的心靈的妙悟,像聆聽爵士樂時的自由,讓心靈隨著音符游動起來。

繪畫表達方法因人而異,我在繪畫實踐中發現當一個創作者將心象以意象繪畫的形式表達出來時,畫面與觀者就會不斷地產生互動,對話使想象的延展,意象誘發了視覺從而達到心象的提升,心象再被提升為悟象,這不是單一信息的傳遞,更不是連環畫式的看圖識字。以自然之象、求得悟象傳遞的美感,我深感爵士樂的精神與這種繪畫有異曲同工之妙。

光風霽月 200cm×68cm水墨 2016年

從傳統的“意象”到今天的“新意象——爵士繪畫”概念的提出,明確意象繪畫更具有當代性,更具備交融互動的特點,由于新意象繪畫強調更隱喻的表現,畫面上實少虛多,表現上更講究象征性和寓意性,形式求簡,點到為止,激力視覺,誘發心理上多元化的思維,從而提升繪畫觀賞過程中美感,讓觀眾進入爵士樂自由探秘的視聽效果,讓觀眾的視覺經驗參與到畫作的創作當中去,產生在視覺和心理層面的美感自我享受。

寫意畫發展到今天在立意和表現上,應該更加對畫面上純視覺物象的解析和內心主觀的感悟的關注,這是創作者與觀眾交流中視覺經驗的互動所產生的象外之象的捕捉以及內心美感的聯想,新意象爵士繪畫的作品,我理解是通過從“觀象”到“心象”由“意象”再到“識象”以及“悟象”的一系列過程,是從視覺影響到心理,再由心理反映到視覺,最后到視覺啟迪心理來達到新意象思維的,在這不同階段中它們之間即獨立又相互影響著,使人的意念不斷提升。我想,新意象以爵士的形式,所帶來的美感是對以往繪畫形式的彌補和補充,其意義深遠。

下面就意象的爵士繪畫給予具體的分析:

寒月搖清波 81cm×44cm瓷繪 2017年

一、意象的啟動——觀象

意象的啟動,首先是從“觀象”開始。任何有形之象都不是孤立存在的,是在一定的條件依不同形式下顯現出來的,大自然以風雨雷電為象,人們以喜怒哀樂為象,觀象由眼所得,意象由心所生。

甘肅天水有個伏羲廟,位于卦臺山上,水繞山行,如同太極。伏羲曰:“仰則觀象于天,俯則觀法于地”,由此生發了他對天地萬象的深刻理解,意造出太極易卦,取天地之理,創太極八卦之意。在北京有個古觀象臺,是前人用于觀天象的。南京也有個紫金山觀象臺,是現代人用于觀察天體運行的。我們每個人都有一雙眼睛,就好像是個觀象臺,可遠看山河遼闊,可近察細微毫末。但要真正觀察到事物的內在規律,還要靠我們心里面的那個觀象臺,在觀其表象時更要察其神,明其意。

這種觀象的感受不是像機式的記錄,而是心靈的體悟,從表面現象觀察識別出物象內在相互關系,與自然和為一體,明了自然規律,觀細微而不失整體,察秋毫能明大局,“觀象”的深度和廣度將成為意象思維延展的開端,爵士繪畫的自由表現就建立在觀象的資料庫的積累上,為進一步創作奠定基礎。

皓月當空 81cm×44cm瓷繪 2017年

二、意象的產生——心象

“心象”是繪畫創作中的心理活動。意象的表達是建立在心象的基礎上的,自由表達的形式是爵士精神的詮釋,眼、手、心完全進入創作狀態,不用顧忌以往的繪畫程式和約束,一切材料、工具、方法都是唯我所用。

就“心象”本身而言是人對物象的升華,是超然物外的想象。它在觀象的基礎上產生,是人內心奇思妙想的產物、遷想妙得的結果。心象在長期的醞釀和提煉中,是那些難以忘懷、被感動又難以言表的東西。“蠟燭有心還惜別,替人垂淚到天明”。借物抒情,心象是視覺內涵的提升,詩人以文字抒發著內心的感情,表達心象,繪畫則是以筆墨形式抒發內心的感情,表達心象。我畫畫時就常有“落筆即入深山,著色隨處凈土”的感覺。

“心象”來源于生活,但高于生活,它始于自然又是心理的自然反應,它的加工和選擇在一定程度上是能善辯通達、去偽存真的。人只要抓住事物的重點,提升認知高度,生命境界的律動就會猶如心跳一般清晰可辨。繪畫總是在一片虛無上創作,創作的激情就如在未開墾的土地上播種,面對畫紙時,其心境步入虛無宇宙洪荒,就是心象一念創造了這一切有形之物,線條使心象在現實與虛幻之間進出,色彩使景物在有無中變換,爵士繪畫的過程就由此展開。正如法融禪師說:“恰恰用心時,恰恰無心用,無心恰恰用,常用恰恰無”。對此體會是“深者見深,淺者見淺,物障者見糟粕,通達者見精華”啊!

“心象”是我創作的源泉,動筆揮毫時,形、色均由心發,收筆鑒品時,物我合一,神韻生發,尤其爵士繪畫是自由“心象”的載體,有什么心情就會有什么樣的畫面狀態,激情四溢的畫面能感動自己的同時也就能打動他人,那才能是張傳神的好畫。

紅巖飛雪 81cm×44cm瓷繪 2017年

三、意象的表達——意象

“意象”是藝術家心象真實的表達。它將人的意念及內心的沖動表現為視覺能辯的形和色,意象在爵士繪畫上常以“雖由人作,宛如天開”的效果,自然而然的表達出來。由“意”產生的“象”不以像與不像為標準,畫面與人的互動能夠啟迪觀眾聯想,誘發觀者深思才是爵士繪畫的關鍵。

爵士繪畫里的“意象”是一個相生象的過程,是人與畫互相溝通和完善的過程。它在創作的不同階段有著不同的意義,在畫之前象在心里是思緒,是構想,對于畫面而言,是無色的朦朧,如同“霧里看花”只等你揭開她的面紗,而在筆墨與畫紙接觸的那一刻,象由此而生,如同“神斧開天”。筆走三旬時,畫面呈現出“柳暗花明”的感覺。意象慢慢顯露,畫面在似與不似之間徘徊,思維在有與無中尋覓,大小色塊與紙面碰撞,沸騰的思緒不時閃爍著靈感,激情與理智,感覺與視覺交替使用著,深淺相互襯托,大小相互對比,在反復推敲用心琢磨的過程中揭開那精彩的一幕,自然而真實的意象表達就由此展開了。

常有人說我畫的“抽象畫”他看得懂,這可能是意象在起作用吧。“意象”與“抽象”的概念有根本的不同,是兩種完全不同的思維方式和表現方式。“抽象”是西方美術在理論指導下的產物,是針對具象表現形式而言的,它是從具象中抽取的物象,由此稱為熱抽象;另一種是非具象的形與形的組合,稱之為冷抽象。意象更注重人的意念傳遞,注重人在過程中的自然流露。爵士繪畫以意念決定形、色、筆劃、構圖的處理,更強調傳神達意,更關注技法上的自然表達,更注重超越現實的精神感受。

回望云天 200cm×68cm 2016年水墨

四、意象的提升——識象

“識象”是認識形象理解意象的一個過程。中國人看畫稱讀畫,是讀其中的奧妙;讀畫有時也叫品畫,品其中的味道。“識象”的過程就是“讀”就是“品”的過程。“識象”不是僅僅停留在對自然形象的理解和畫作表面形式上的認識,而是要深入到作品的精神層面中去體會畫中的意味和內在的風骨。

“識象”是一種能力。藝術家對美感要高于常人的敏感度,審美目光要更深更廣,善于發掘事物的內在美和含蓄美。吳冠中老師在西藏高原急駛的吉普車中發現了經過速度壓縮后的美景,這是在步行中無法獲得的。我去桂林游漓江,導游指著崖壁問大家可否看到了馬,因識象的能力不一樣,眾說不一,據說最高的能識別出九匹馬來。識象的經驗每個人都會有,識象是將外在的事物與內心的考量對接,是依靠心理經驗的推斷,其過程完全打破時空關系,是觀者內心的意造產物,爵士繪畫就是利用了這一特征,去誘發人們內心的意造,享受識象的成果。

創造者應積極的去解讀筆劃,理解和識別每一筆生發的可能性,抓住筆劃內在的秩序和韻律,是爵士繪畫繼續創作和衍生靈感的依據。懂得借勢發揮,因勢生發,將那些本無意義的線條和相互不協調筆劃成為一個有機的整體,點、線、面、色塊、筆觸都會變為畫面有意義的一部分,都會成為觀者識象的素材。識象的能力如果發揮到極致,視無能觀有,以黑即當白。這是意象再造的體現,這種再造力是審美過程中不可或缺的能力,從視覺到心靈,從觀察到考量循環往復的感受過程,在不斷的識別過程中得到象外之象,通過“識象”逐步逼近心中所求之象。

每個人在感受意象爵士畫時“識象”能力都有所發揮,不同人都會有不同的認知,就像爵士樂的自由、奔放、慵懶的風格,讓不同的人感受到不同的境界,如古人云:“唯心所現,唯識所變”。只有明了“障遮人耳目,通達辨知真理”之理。意象的發生與延展“識象”是關鍵。對于作者來說,提高修養,博學通達,明白事理,你所表現的筆劃之間才更加有意義。用智慧開啟“識象”的肉眼,用修養來沐浴“意象”的凡胎,畫面上的“意象”上升到精神上的“悟象”,通過不斷識象、感悟、再識象的創作過程,藝術創作的魅力盡在其中。

羅布泊1 200cm×68cm 2016年水墨

五、意象的結果——悟象

爵士繪畫的訴求是“悟象”,如何營造畫面使觀者覺悟,誘發這種感受,從而達到視覺和心理上享受這種美感,使畫面升華。“悟象”是一種心理活動,正是由于爵士繪畫自由動態的創作特點,促使“悟象”產生強大的藝術感染力,“悟象”就是個人修養通達到“超然物外”境界的體現。“于墨海中立定精神,筆鋒下決定生活,尺幅上換去毛骨,混沌里放出光明。”古法有之,能視無為有,知黑守白,以唯心辯證思維自由創作,倡導“悟象”是對繪畫傳統審美意義上的再解放。不但要在“墨海中立定精神”還要讓“混沌里放出光明”,這個“光明”是對一切有“妙悟”,有能力產生感悟之象,并將這種力量傳遞,爵士繪畫是將“無”營造出“有”,又將“有”描繪成“無”的一個過程,“色即是空,空即是色”。詩人劉禹錫《望洞庭》“湖光秋色兩相和,潭面無風鏡未磨。遙望洞庭山水色,白銀盤里一青螺”。毛澤東也有“山舞銀蛇,原馳蠟象”的詩句,這是詩人筆下的悟象,藝術是以“視天地為珠米,觀毫末為丘壑”的哲理,把“深山藏古寺”意境提升至當代,用現代人的感受表現當下的意境,不以題材限制觀眾悟象的來源,在虛實共生中超越平面以及三度空間的思維過程,覺悟的動力可幫助心靈尋求內在美和生命之源,使人更貼近“道法自然”。

“悟象”的提出,就爵士繪畫而言對創作者提出了更高的要求,即要能表現有形有影使視覺能感受的,更要抓住那些無形虛無的,能夠引發心理想象的精彩,“孰能濁以靜之徐清?孰能安以久動之徐生?”使人能在渾濁的情況下,在內心里呈現一片清澈,又怎樣使一個不動的畫面上,慢慢動起來,活起來,“悟象”是覺悟后所帶給人們內心的那種真實感受。如《莊子·秋水》中的濠梁之辯:莊子與惠子游于濠梁之上。莊子曰:“鯈魚出游從容,是魚之樂也。”惠子曰:“子非魚,安知魚之樂也?”莊子曰:“子非我,安知我不知魚之樂?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非魚也,子之不知魚之樂,全矣。”莊子曰:“請循其本。子曰‘汝安知魚樂’云者,既已知吾知之而問我,我知之濠上也”。而這場看似激烈的辯論實際上并沒有產生真正意義上的對話,但是,極富哲理性。因為他們的世界觀和方法論有大不同,其邏輯出發點是相悖的。惠施是靠邏輯、靠分析、靠推理、靠思辨等方法去探求理性的真理;而莊子卻靠直覺、靠感悟、靠想象、靠啟迪等方法去體味感性的真理。就藝術而言,思維方法決定你所處的位置,感悟的力度可評判你的高度,“悟象”是爵士繪畫訴求的真相,目的是讓靈與魂之間的對話。

千里陣云 81cm×44cm瓷繪 2017年

通過視覺“觀象”和心理上“覺悟”認識世界,以“目觀”、“游觀”、“心觀”、的不同層面上達到“心象”、“意象”、“悟象”的不同境界,“以萬物循環觀其‘道’”,盡而悟出天地之真相。在這里,人的精神需求得以自由無礙地釋放。雖然這一境界中的絕對自由在現實里無法實現,它不是經濟、政治、法律等任何意義上的現實的自由,但是它又是最高的自由,它是提升現實的一種牽引力。

“爵士,你覺得是,就是。”爵士繪畫從“意象”開始,到“心象”提升,再以“識象”尋美的游走,最終達到“悟象”開天的佳境,是繪畫藝術啟迪心靈感受過程,是快樂的創作、放飛心情的過程,爵士“和諧、自由”的精神將繪畫純視覺的形式引領心靈去旅行,享受路上的風景,最終成為安放心靈的家園。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號