開幕時間

2018年1月28日下午三點

展覽地點

北京市朝陽區化工路官莊文化廣場

中國新水墨畫院展廳(義空間)

我們誠摯地邀請您蒞臨出席!

參展畫家(排名不分先后):邵戈、劉子建、鄧箭今、蒼鑫、南溪、陳文令、蔡全利、張琪凱、方土、王勁松、李孝萱、黃一瀚、徐海、鄒濤、毛嘉、劉源、范國華、穆成嶺、孫偲銘、少玄、馬杰、雷蕾、吳昌蒲、山父、李旺、曾海波、仝凌飛、張猛、彭笑賢、郝世明、任曉軍、趙斌、張峻滔、候煒國、徐明春、何瑋明

展覽序言:

新水墨與都市文化——中國新水墨畫院藝術精品展序言

賈方舟

中國新水墨畫院自成立以來,一直致力于傳統水墨的現代轉型,致力于傳統水墨畫如何以“新水墨”的姿態融入當代都市文化之中。2015年,中國新水墨畫院邵戈院長委托我主編的大型畫冊《里應外合》,于2016年邀請皮道堅先生策劃的“形而上下:中國新水墨展”以及承辦“第十屆中國美術批評家年會”等,都有力地推動了傳統水墨的當代轉型。在畫院展廳“義空間”準備投入使用之際,又邀約近40位著名水墨藝術家,以“新水墨與都市文化”為題舉辦中國新水墨畫院藝術精品展。新水墨畫院所有這些努力,都是在回應時代提出的新課題:傳統水墨如何順暢地轉化為一種當代形態。

眾所周知,傳統水墨在日益都市化的消費主義時代面臨的挑戰是顯而易見的。因為我們所經歷的正是這樣一個過程:鄉村文化的失落與都市文化的興起。生存現實與文化環境的的轉型,已經極大地改變了我們的時間概念和空間觀念,傳統文化所植根的土壤被抽空了,在這種情況下,堅定地持守傳統反而是不自然的,我們不得不作出新的選擇。

福柯認為,在現代都市生活之中的人們,處于一個“同時性”和“并置性”的時代,人們所經歷的和感覺的世界,是一個點與點之間互相聯結、團與團之間互相纏繞的人工建構的網絡空間,而不是傳統社會中那種經過時間長期演化而自然形成的物質存在。在一個非人格化的陌生的都市空間里,人們的交往已經喪失了傳統社會的地緣與血緣紐帶,而按照一種新的規則進行。這種新規則,不再是尋找共同的歷史根源感,而是取決于多元復雜的公共空間。

這就是說,當代水墨畫家與傳統水墨畫家的不同,首先在于他們所處的生存空間發生了巨大變異。在農業文明時代,中國社會是一個以鄉村文化為其標志、以時間為脈絡的的傳統社會。傳統的血緣、地緣關系是在歷史的延續中呈現出來的。因此,“個人的自我認同是在尋找歷史的脈絡感中實現的”。相比之下,以都市文化為標志的現代社會,則更多地是一個以空間(物質空間和文化空間)為核心的社會。人類從傳統社會向現代社會的變遷,實際上就是一個都市化的過程。 資本、人口和知識迅速從鄉村向都市轉移,高度集中于都市,使之成為社會文化和公共關系的中心。這其中,也包括了從傳統文人向現代知識分子的轉型。傳統的鄉村社會是一個“熟人社會”,而來自不同地域、不同社會背景和文化背景的人所構成的都市社會,卻是一個“陌生人的社會”。如原先那樣在文化上的自然延續已不存在,必須擺脫自然的血緣、地緣關系,進入都市這個陌生的公共空間。因此,都市人特別需要通過公共交往,在這個人造的公共空間中建構新的關系網絡,并在這種空間網絡中實現自我的認同。這種文化環境的巨大落差,也必然對畫家的審美趣味和藝術取向帶來深刻影響。

在上千年的農業文明中,中國的文化精英大都來自鄉村,最后又回歸到鄉村。那時的鄉村,是有著長期文化積累的鄉村,聚集著大量的文化精英的鄉村。或為官、或為商、或為文,一身的積蓄最后都用于鄉村的建設。那時的鄉村,是一個巨大的文化基盤,它產生文化,也保存文化,它是文化精英的最后歸宿和精神家園。那時的鄉村,其凝聚力遠遠大于城市,進入城市為官為商為文的人,從不打算切斷源于鄉村的根脈,最后都要歸根返本。因為鄉村生活是農業文明時代人的理想的生存方式。

清代畫家邊壽民在他畫的蔬果上題詩曰:“小圃笆籬曲徑深,客來相訪定知心。何須遠市營珍味,只向畦邊架上尋”。這種安樂自得的田園情趣,在齊白石的畫中更是隨處可見:“晴數南園添新筍,細看晨露貫蛛絲”(《閑立》)。還在一幅《白菜》上題款曰:“余有友人嘗謂曰:吾欲畫菜,苦不得君畫之似,何也?余曰:通身無蔬筍氣,但苦于欲似余,何能到?友人笑之”(3)。這話既道出了白石畫蔬果的個中三昧,也道出了那位“友人”的尷尬。今人得見的蔬果、蝦蟹均來自超市,齊白石的語境已經不存在,如何能畫出齊白石的風采?齊白石對蔬果、蝦蟹持久不衰的興趣,首先是根源于他的一種生存方式,根源于他久居鄉村的人生經歷,以及由這種經歷生成的鄉土情結。也正是如他所說的那種不可學的“蔬筍氣”,使他建立了自己特有的審美趣味。

城市的興起和不斷擴展,特別是大都市的出現,使文化精英大量流入城市,并定居城市。鄉村文化日益貧瘠,鄉村愈來愈變成“文化沙漠”,再難滋生文化精英也留不住文化精英。齊白石就是從鄉村進入城市的一個代表。今天的鄉村,是文化失落的鄉村,今天的鄉村,再也呼喚不回農業文明時代的輝煌。今天的鄉村,已成為都市的犧牲品。今天的文化,已成為以都市文化為主流的文化。成就于農業文明時代的傳統水墨畫,如何面對當今的都市文化?是拒絕?是批判?還是融入其中, 積極參與創造當今的都市文化?當代水墨畫家無論取何種態度,都無法回避“都市”這個現實,都不能不思考生存于其中的都市問題。

因此,水墨與都市的關系不應簡單地理解為以都市景觀為對象的水墨。水墨與都市的關系,首先應該反映的是水墨畫家與他的生存現實和文化環境所發生的種種聯系,以及這種生存現實和文化環境對他所產生的種種影響;都市水墨應該是對人類的一種新的生存方式和由此而產生的新的文化類型的一種思考和回應;都市水墨應該反映的是都市人的生存困境和焦慮;都市水墨應該是傳統水墨的一種現代方式,應該是具有都市人文內涵和都市形式趣味,并與都市文化相匹配的一種新的文化類型。

而這種新的文化類型,正體現在新水墨之中,體現在為新水墨的創建做出杰出貢獻的眾多畫家之中,體現在新水墨大潮中涌現出來的“里應”與“外合”外兩股力量的對流中,如在這個展覽中我們所看到的邵戈、李孝萱、南溪、劉子建、黃一瀚、鄧箭今、蒼鑫、陳文令等諸名家,何瑋明、李旺、仝凌飛等中青年實力創作者,以及毛嘉、孫偲銘、雷蕾等更為年輕的一代畫家之中。新水墨不再是一個原來意義上的“水墨”概念,而是一個具有更大包容量的“大水墨”概念。這是在中國新水墨畫院成立時就已在大型畫冊《里應外合》中亮明的學術主張。

作品欣賞(選登):

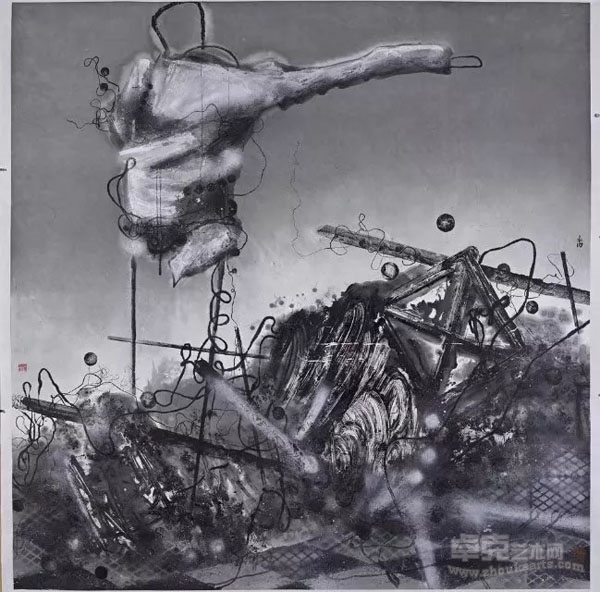

邵戈作品,后知后覺4,綜合材料,200cm×200cm,2012

劉子建作品,焜耀-2,宣紙水墨,136cm×68cm,2017

鄧箭今作品,素描特麗莎.薩賓娜,布面油畫,150cm×120cm,2010

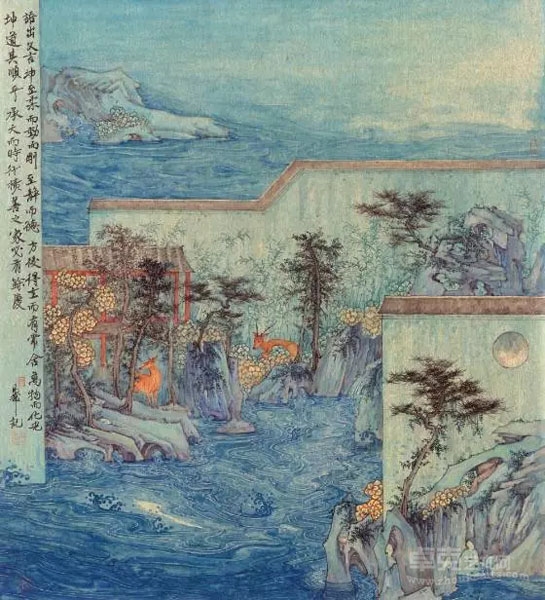

蒼鑫作品,隱蔽的能量,絹本設色,70cmx70cm,2017

南溪作品,扛著槍的雷鋒A,設色紙本,133cmx97cm,2014

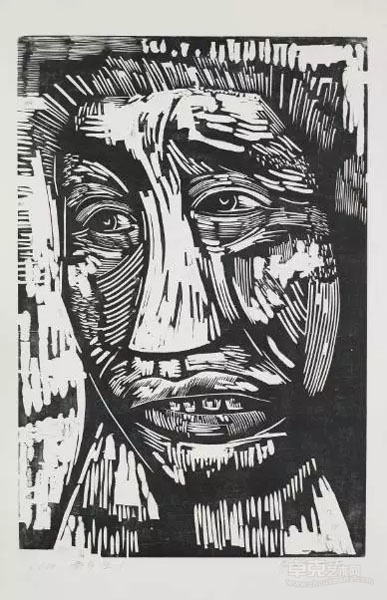

陳文令作品,宇宙,74cmX74cm,版畫,2015

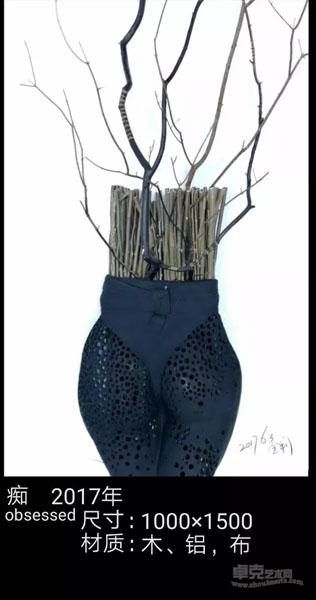

蔡全利作品,癡,1000mm×1500mm,2017

張琪凱作品,褪色的日記, 鐵、竹子、毛筆,192cm×96cm,2012

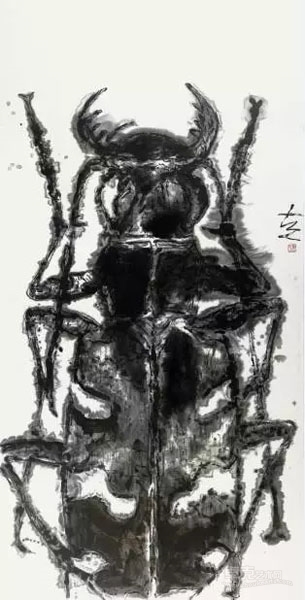

方土作品,驚蟄之二,245cmX125cm,紙本水墨,2017

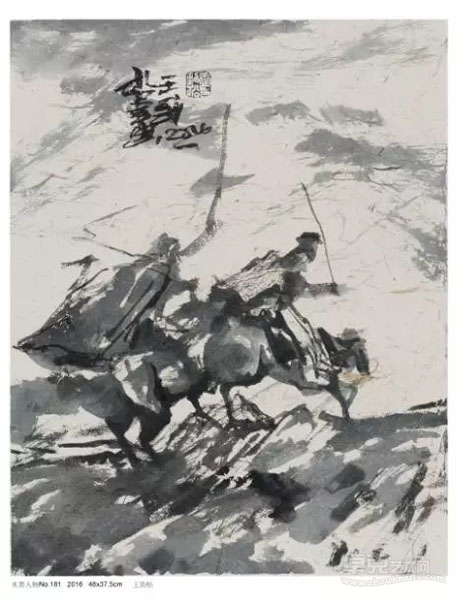

王勁松作品,水墨人物No.181,48cmx37.5 cm,2016

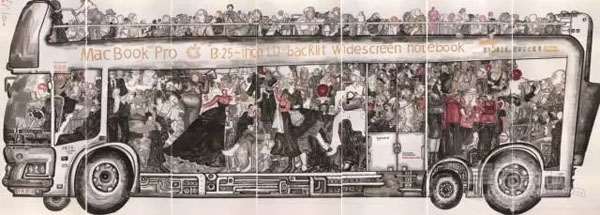

李孝萱作品,大客車,紙本水墨,2013

黃一瀚作品,好萊塢制造,宣紙水墨,68cm×136cm,2014

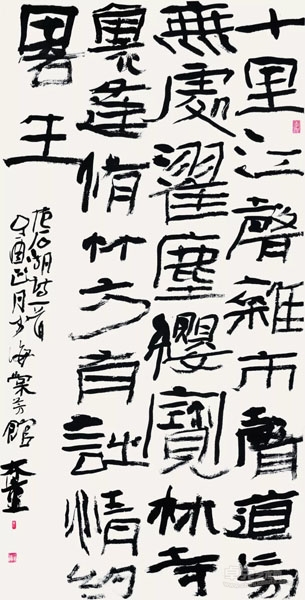

徐海作品,范成大詩,紙本,138cm×68cm,2017

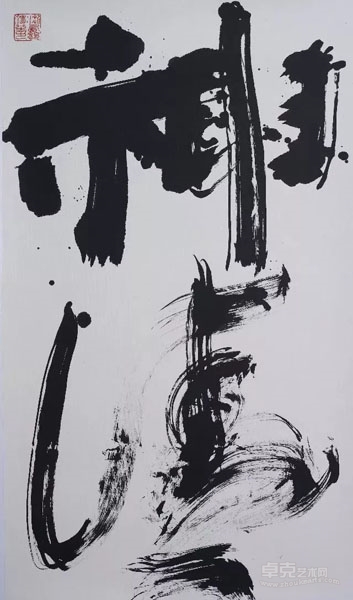

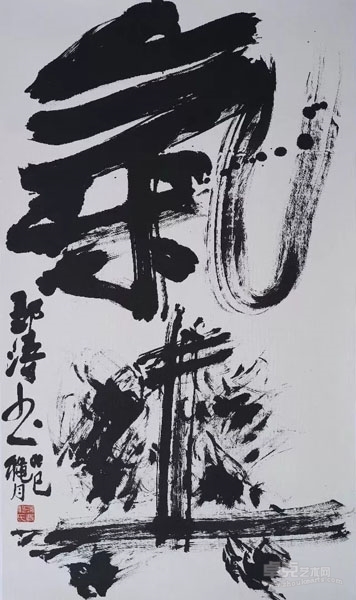

鄒濤作品,神清氣爽,行書,236cm×68cm,2013

毛嘉作品,2016二號,200cmx200cm,絹本材料,2016

劉源作品,四月天,330cmx1120cm

范國華,都市.空.1,92cmX62cm,紙質,2009

穆成嶺作品,生命系列,68cm×68cm,水墨材料,2013

孫偲銘,阿賴耶識013,綜合材料,55cm×55cm

少玄,紙本,90cmx65cm,2016

馬杰,仕女1,30cm×30cm,布面丙烯、綜合材料,2009

雷蕾作品,《疒瓦-1》 作品尺寸:30cmX29.5cmX50cm;轉盤尺寸:直徑25cm,高5.6cm;展示柜尺寸:60cmX40cmX170cm;材質:綿白糖,蘿卜,糯米紙;顏色為自然媒材;透明屏展示柜;創作年代:2017

吳昌蒲,聽曲,62cmX69cm,金紙水墨, 2017

山父,秋池,140cmX160cm,水墨、丙烯,2017

李旺作品,無風的午后,69cm×68cm,紙本水墨,2017

曾海波作品,寒江雪,34cmX138cm,紙本水墨,2017

仝凌飛作品,古意山水,紙本水墨,136cm×23.5cm

張猛作品,莫老--家園3,76cm×96cm,紙本水墨

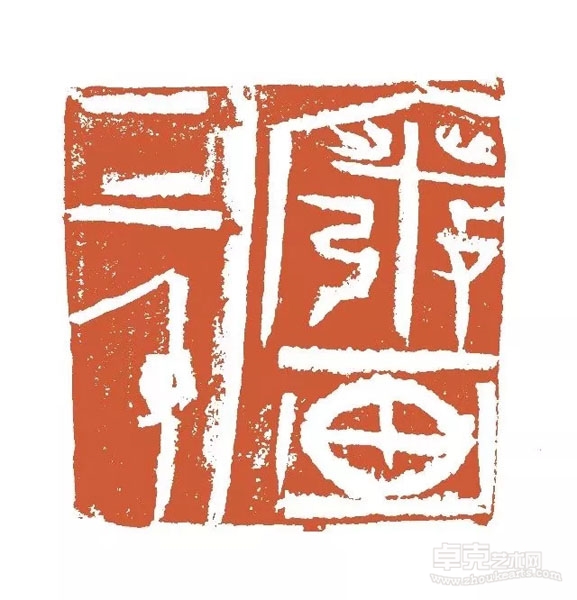

彭笑賢,篆刻,金石同壽,33mmx30mmx32mm,2016

郝世明,愛201601,絹本水墨,60cmx60cm,2016

任曉軍,墻,200cm×200cm,綜合材料

趙斌,人物,27cm×19cm,2017

張峻滔,浮生六事,139cmx33cmx6cm,綜合材料,2017

侯煒國作品,堂吉柯德,綜合材料拼貼,200cmX270cm,2016

徐明春作品,篆刻,廢畫三千,青田石,5.0cmX5.0cm

何瑋明作品,樹林,360cmX140cmX4,紙本水墨,2014

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號